科学と文化のいまがわかる

文化

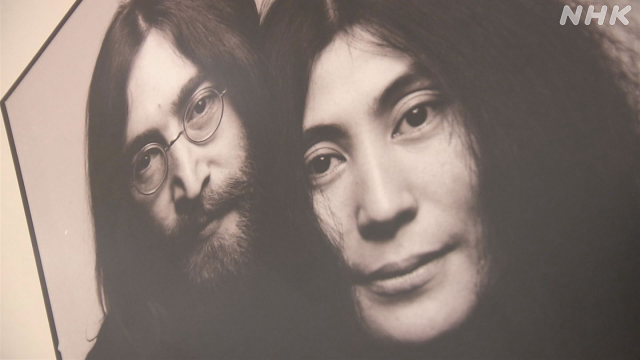

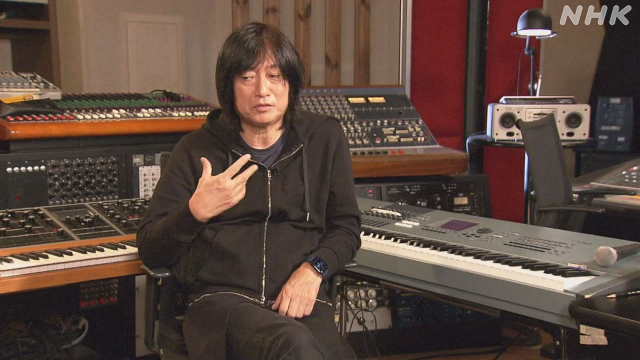

小林武史が語る“ジョン・レノンの魂”

2020.12.21

1980年12月8日。この日、世界的ミュージシャンのジョン・レノンが、ニューヨークの自宅前で凶弾に倒れ、40歳でこの世を去った。

それから40年を迎える今も、その音楽は人々を引きつけ、平和への願いと共に世界中で歌い継がれている。今回、音楽プロデューサーの小林武史さんにインタビューを行い、自身の“原点”の1人であるというジョン・レノンについてたっぷりと話を聞いた。11歳で初めて買ったレコードについて、同時代で体験した革新的な音楽性について、そして今改めて振り返るジョンのメッセージについて。現代を代表する音楽家が語るジョン・レノンとは。ロング・インタビューを紹介する。

(科学文化部 河合哲朗)

初めて小遣いで買った『ジョンの魂』

音楽プロデューサーとして、Mr.Childrenやサザンオールスターズなどを手がけ、時代を彩る作品をいくつも生み出してきた小林武史さん。その音楽体験の始まりにいるのが、ジョン・レノンだったと言う。

ーー小林さんとジョン・レノンの音楽との出会いは?

兄たちの影響で、昭和の時代の洋楽はとにかくよく聞いていて、初めて自分でお小遣いをためて買ったアルバムが、ビートルズの解散間際の『レット・イット・ビー』(1970)と、もう1枚、ジョン・レノンのソロアルバム『ジョンの魂』(1970)だったんです。その2つが極端に違う要素を持っているなと子ども心に思ったのが最初の印象でした。ジョンのソロアルバムの1曲目は「マザー」で、鐘の音から始まり、最後は絶叫と言っていいような歌い方で終わる。パパやママが自分から離れていくことに対しての思い、トラウマを吐き出していくような歌い方に最初に出会ってしまって、アルバムの音作りも含めて、パンチを受けるみたいに影響を受けました。

ーー1970年のアルバムですよね。

11歳の時でしたね。同時に買った『レット・イット・ビー』に入っているポール・マッカートニー作曲の表題曲「レット・イット・ビー」は、“聖なる”というイメージでいて愛らしくもあり、ポップチューンとして本当に名曲で、アルバム全体もスタジオ・レコーディングを追っているような作りなので、イギリス・ロックの新しい潮流に心が踊るんです。でも『ジョンの魂』は、ジャケットの写真もぼんやりしていて、スピリチュアルで“怖い”という感覚さえありました。最近ではメインストリームに対して“オルタナティブ”ということばがありますけど、まさにその“オルタナティブ”な何かを感じたんだと思います。

ーーその後、亡くなるまでの10年間、ジョンの活動は追っていたんですか?

年齢的にも全てをウォッチし切れていたわけではないですが、ジョンがやっていることは、オノ・ヨーコさんとベッドに入って平和を訴えたパフォーマンス(1969年の「ベッド・イン」)のように、いわゆるビルボード・チャートに乗りやすい音楽とは違って、どちらかというと現代アートに近いような活動をしているなと感じていたところがありました。

ーー1980年12月8日のジョン・レノンの銃殺。この事件の記憶は?

もう当時は音楽をやっていて、少しは仕事になっていた時期でした。とんでもない衝撃でしたけど、“そういうことも起こりうるだろう”っていう感覚もありました。というのは、彼の活動に対して社会がハレーションというか、ある種の“異物感”のようなものを感じるということが想像できたからだと思います。何かしらの力、誰かの反応によって、そういうことさえも起こってしまうというか、「ああやっぱり」という印象があったと思います。“ビートルズのジョン・レノン”という世界的なメジャー感と、ソロ活動になってからのオルタナティブな活動、あれほどの落差のある人はほかにいなかったですから。

ーーその死から40年がたつこと、率直にどう感じますか?

当時も今も、経済優先の問題であったり、日本では少し意識が薄いかも知れませんけど、アメリカの大統領選挙でも見られた社会の分断や、人種差別の問題など、本当に何も変わっていないというか、同じ問題がそのまま続いているような感覚があります。そうした社会の中でジョンは「人は自由に生きていいんだ」と訴えましたけど、生きていくための社会のルールみたいなものは、今の方がよりタイトになっている気すらします。自由には責任も伴いますけど、ジョンが投げかけた「好きに生きていい」というあり方に対しては、今はもっともっと窮屈になっていると感じますね。

ジョンが生んだ“平和への共振”

ビートルズのメンバーとして“世界のポップ・スター”であったジョン・レノンだが、1960年代後半からはソロ活動に移り、ベトナム戦争の激化などを背景に、妻の前衛芸術家、オノ・ヨーコさんと共に平和を訴えるメッセージを発信し続ける。そうした活動の中で「平和を我等に」(1969)、「イマジン」や「ハッピー・クリスマス(戦争は終った)」(いずれも1971)といった名曲が生まれていった。

ーーソロ以降の活動は、好奇の目にさらされることもあったといいます。同時代で見ていて、小林さんにはどう映りましたか?

ちょっとトリッキーな印象というか、愛らしいものとして触れるのが難しいと感じていたことは確かです。今の日本でも芸能人やミュージシャンが政治的な発言をすると、たしなめられる感じがありますよね。その感覚は当時の僕も小さいなりに感じていたような気がします。あれほどキャーキャー言われていたビートルズのジョンだったから、今までやってきたことに飽きたのかなとか、気分でああいう活動をやっちゃってるんじゃない?という見られ方をしている部分が一般的にはあったように覚えています。

ーーしかし、実際のジョンは亡くなるまで声を上げ続けた。その原動力は何だったと?

それは間違いなく、「正直でありたい」と思っていたんだと感じます。あとは、人間はもっと変わりうるんだという“道”や“光”みたいなものを信じていたんだと思うんです。世界が決めつけてくる価値観を鵜呑みにしてはいけないと感じていたんでしょう。一方でそれは、ひとりひとりが変わっていくことでしか生まれないとも思っていたと感じます。『それぞれが考えられるはずだ』『進むべき道を選んで扉を開けていけるはずだ』ということを、押しつけるのではなくて、ひとりひとりの変化をいざなうように“共振する”という伝え方をしたんじゃないでしょうか。

ジョンの歌はなぜ時代を超える?

ーー40年後の今、当時のジョンを知らない若い世代もその音楽に心を震わせている。こうした影響力についてはどう感じますか?

まず音楽面について言えば、ビートルズ時代の「ヘルプ!」(1965)や「アクロス・ザ・ユニバース」(1969)、「トゥモロー・ネバー・ノウズ」(1966)も、ソロの「イマジン」や「マインド・ゲームス」(1973)、「ジェラス・ガイ」(1971)もそうですが、とにかくジョン・レノンの音楽は画期的だったんです。シニカルなところがあってコード進行も王道を行かないんですが、“当たり前”とは違う、人がぎょっとするような部分にこそジョンは心が震えるものを感じていた気がします。当時はまだ気づけない人もいたかも知れないけど、後のオルタナティブ・ロックや音楽全般に与えた影響はすごいものです。主流ではないやり方でメロディーやコードを使い、変拍子を採用して、時に語りかけてくるような音楽の作り方。すべてはジョンが始めた革新性でした。例えば90年代のブラーやオアシス、レディオヘッドも、ほぼほぼみんなジョンの影響を受けていますからね。ニルヴァーナもそうだと思いますけど、ジョンがいなかったら、今名前をあげたバンドは存在しないとさえ思いますよ。

そしてその音楽には一貫してメッセージがあるんです。“世界”と“個”のつながりに対しての彼の正直な思いが入っていて、現代まで時代を超えるのは、そこにうそっぽいものがほとんど感じられないからじゃないですかね。少なくとも僕には、ジョンの書いた名曲と言われるものたちは、すべてが芯を食った音楽だと思える曲ばかりで、色あせないです。あまりにもすごいですよ、彼がやってきたことは。今、ジョン・レノンについてミュージシャンどうしで論じることって実はあまりないんですけど、ジョンの偉大さはこれから何度でも検証されていくべきものだと思いますね。

ーーいまだに、世界で悲劇が起こるたびにジョン・レノンの歌が人々の間で歌われる。ジョンのメッセージはどうして時代を超える普遍性を持つのでしょうか。

彼が作品に込めたメッセージは、決して“正しい教えだけを伝えよう”とか、道徳的なアプローチをしているものだけではないんですよね。重要なのは、メッセージを人に響かせるということがどういうことであるかを本当に分かっていた人だと思うんです。平和的な活動も含めて、自身をプロデュースしていく感覚には全てにおいて先進性がありました。その一方で、語りかける目線はものすごく低くて、独特の人なつっこさが消えることはなかったですよね。

あとは、早い段階で両親と離れる生き方になって(父は幼時に失踪、6歳で母から離れ伯母に預けられる)、彼は“弱い者の視点”を放っておいたり見捨てることができなかったんでしょうね。だからこそネガティブな要素をポジティブなメッセージにつなげようとしたんだと思います。すごく優しい人なんだと思うんです。ジョンのことを完全に解剖できる人はいませんが、音楽にはその人の生き方や世界の捉え方、他者との関係性が表れるものです。彼が授かった奇跡的にたぐいまれな才能と、彼が育った環境や運命がそうした力を与えたんだと思います。

40年後の世界でジョンの歌はどう響く?

小林さんは、ジョン・レノンのメッセージへの共感は、40年後の今、さらに大きくなっているのではないかと言う。

たとえば、資本主義における経済の問題はこの社会にいる限り変わらない気がしますし、今では地球環境にも大きな負荷がかかっているし、社会における格差の問題は40年前よりもさらに厳しくなっていると思います。僕らが“その先”に行くための力を、ジョンはあのころからみんなに授けていた、いざなっていたんじゃないかという気がしますよね。

ーーメッセージが色あせないということは、問題意識が今も残っているからでもある。複雑でもありますね。

たとえばトランプ大統領の時代にあった「セルフ・ファースト」の価値観のように、自分の身近なものが一番に優先されるべきだという考えが広がると、社会の中で利己的なものが暴発していって、お互いの角を突き合わせるように“分断”が起きますよね。それに対してジョンがイメージしていたことは、もっと全体のハーモニーというか、自分も全体の中の一部なんだという感覚が必要だということだったと思います。

ーー小林さんも、環境問題への意識を高める活動にも長年取り組んでいますが、社会に対して声を上げるという面でも影響はありましたか?

相手がジョン・レノンですから、比べるのも恐れ多いですけどね。僕は90年代に音楽的に成功させてもらって、その後2001年に同時多発テロがあって、ニューヨークで活動する坂本龍一さん、Mr.Childrenの桜井和寿くんと一緒に環境問題を考える団体(ap bank)を作りました。音楽家でいる以前に、未来に責任を持つ一人として活動を始めたんです。それがもう20年近く続いていますけど、でもそれはもう特別なことではないとも思うんです。今は、災害があればボランティアに行く人もたくさんいるし、もっと小さな場所でも、自分が住むコミュニティーを円滑にするために公的な活動をする人もたくさんいると思います。だから僕もそういうことをやってきたんですけど、大切だと思ったのは、世界や自分の身の回りを“言われたままに信じること”、あるいは考えることを止めたり制御したりして“大きなものに追従していくこと”の危うさに気づくことです。社会が僕らに言うことは必ずしも正しいわけではなくて、ひとりひとりが“僕らにとってはどうなのか”ということを考えていく責任と自由があると思います。そしてそれは、ジョンが40年以上も前に見せていた姿勢そのものではないかという気がします。

ジョン・レノンがいなかったら僕はたぶんこういう活動はやっていなかったと思いますね。平和の大切さも思うし、分断をなくしていく必要性も本当に感じますし、自分たちで自治していける未来のあり方も、周りにバカじゃないのと思われるかも知れないけど、自分のやるべき営みとしてやっていきたいです。やっぱりジョンは、社会が当たり前だということをどこか当たり前と思えなかったんだと思うんです。そうしたカウンター的な姿勢を大切にしなければいけないということは今も強く思いますし、これからも僕の中では消えることはありません。

ーージョン・レノンは生きていれば80歳。今の世界をジョンはどう見つめていたと思いますか?

そんなに悲観的なことばかりを言うとはちょっと思えないんですよね。今に至る社会の流れは、ジョンなら想像が付いたんじゃないかなとも思います。例えばアメリカ社会の分断にしても、起こりうる範囲のことと感じたんじゃないでしょうか。ただ、今の社会のデジタル化については、さすがに40年前のジョンも想像しきれなかったと思います。デジタル化によって個々人の“アイソレーション”は強まっていますから、この“孤独感”をジョンがどう見るのかはちょっと興味ありますね。ジョンは自分の内面のネガティブな要素に手を伸ばしていく人だったと思うので、もしも今もジョンが生きていたら、時代の孤独に対峙して音楽を作ったんじゃないでしょうか。

ーー没後40年の今。ジョン・レノンのメッセージから受け取るべきだと思うことはありますか?

僕らは過去からバトンを受け継いで未来に渡すことで生きている生き物だと思います。ジョンはこの世界を、僕ら自身の手でよりよいものにしていけるという前向きなイメージを持っていたと思うんです。そういう意味では僕も、必ずしもいつも悲観的になっているわけじゃありません。僕が手がけた「YEN TOWN BAND」(映画『スワロウテイル』の劇中バンド)の「Swallowtail Butterfly~あいのうた~」(1996)という曲では、岩井俊二監督とCHARAと僕の3人で書いた歌詞に「ここから何処へいっても/世界は夜を乗り越えていく」ということばがあるんですけど、あの歌詞を持ち込むくらい、楽観的な人間なんです。実際に世界はかつてよりもよくなってきていると思うところもあります。ジョンのメッセージに世界をよくするための“答え”が明確にあるわけではないと思うので、みんながそれを考えて、感じていくことが必要だと思います。

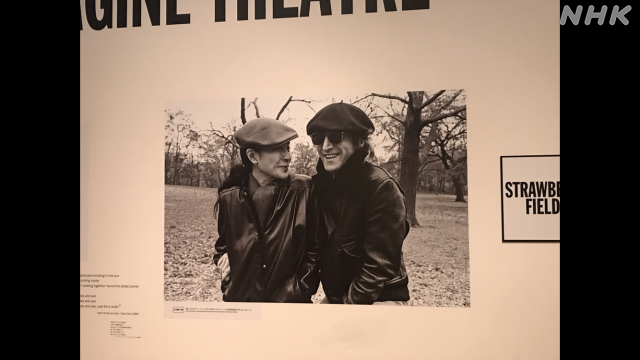

現在、東京・六本木では「ダブル・ファンタジー ジョン・アンド・ヨーコ展」が開催中(2021年2月18日まで)。小林さんも体験した”ジョンとヨーコ”の歩みと平和へのメッセージに、貴重な資料の数々から触れることができる。

NEWS UPジョン・レノンのいない世界で

ご意見・情報 をお寄せください