科学と文化のいまがわかる

文化

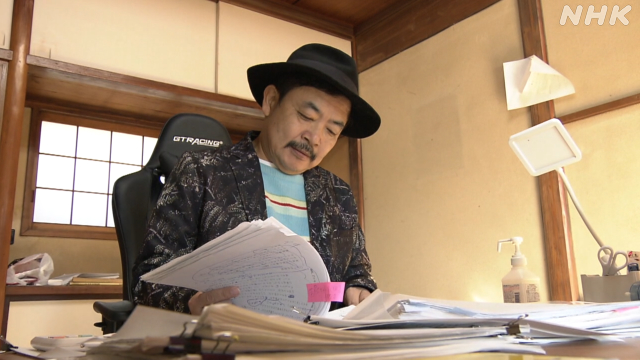

園子温さん、今回の映画はどうしてこうも“ピュア”なんですか?

2021.12.24

園子温監督の映画には、大量の血が流れる。

目を覆いたくなるほどの赤色が、登場人物の心情を鮮やかに描く。

「エロス」や「バイオレンス」は、園作品を語るときによく耳にすることばだ。

でも、今回の映画はちょっと違うようだ。

最新作『エッシャー通りの赤いポスト』。

若者たちの夢や葛藤をまっすぐに見つめた“青春群像劇”だ。

青臭いほどに若々しく、みずみずしいエネルギーにあふれている。

目を覆うどころか、背中を押された気持ちになった。

ただ、心に突きつけられるヒリヒリとした感覚は、間違いなく園作品のそれだ。

監督に話を聞いてみようと思った。

「今回の映画はどうしてこうも“ピュア”なんですか?」

60歳で立ち返る“原点回帰”の新作

12月25日公開の『エッシャー通りの赤いポスト』。

ある映画のオーディションを舞台に、出演を目指す若者たちの姿を描く物語。

境遇の異なる人々が、それぞれの思いを胸に応募用紙をポストに投函していく。

無名の若者たちの、夢や葛藤、挫折と再起を真っ正面から見つめた作品だ。

園監督はこの映画の撮影を、地元・愛知県豊橋市で行った

豊橋市は、多感な青春時代の記憶が刻まれている場所だ。

「地元への思いは“愛憎”というか、いろんなものがごった煮になっていますね。愛しい気持ちと、相反する憎しみ、親とか学校に対しての反抗心とか、いろんなものが町の中のどの些細な通りにもあって」

ことし60歳を迎えた園監督が今作に込めたのは、“原点回帰”。

映画を作り始めた20代の頃のように、監督、脚本、編集、音楽までを自ら手がけた。

手作りの映画制作に立ち返った背景には、キャリアを重ねる中での葛藤があったという。

「8ミリフィルムの自主映画に夢中になっていた20代の頃は、大それたことは考えずに、鳥が飛べば鳥を撮り、日常にカメラを向けて、無心に映画を作っていました。それが、商業映画デビューしてからは、いろいろな兼ね合いの中でバランスを取りながら映画を撮ってきたところがあって、『本当に作りたいものを作れているか』という疑問とか、ジレンマみたいなものは常につきまとってきましたね」

病を乗り越えて“今は2歳”

自主制作映画からキャリアを始め、遅咲きの40代で商業映画デビューした園監督。

強烈な個性あふれる作品は、国内外の映画ファンを夢中にさせてきた。

俳優・満島ひかりさんの才能を開花させた、上映時間4時間の大作『愛のむきだし』。

染谷将太さんと二階堂ふみさんをベネチア国際映画祭・最優秀新人俳優賞に輝かせた『ヒミズ』。

活躍の幅を広げる中で、今回、再び原点を見つめ直したのは、おととし、心筋梗塞で生死の境をさまよった体験がきっかけだった。

「死にかけたというか、1回死んでいるんです。心肺停止で2分くらい心臓が止まって。電気マッサージでよみがえるまでの間は、あっちの世界に旅立ってましたから。実は僕が心肺停止する2日前に娘が生まれまして、僕はその2日後に1回死んでいますから、彼女は今2歳になりましたけど、自分は娘の後輩というか、同じ2歳くらいかなという気持ちで、今、生き直してます。もう一回生まれ返って再び生きていくというときに、残りの時間は本当に大切にしようかなと。よけいな映画はもう撮らないようにというか、あまり計算高く生きても仕方がないなという気になりましたね」

“役者の卵たち”とゼロからの映画作り

病から復帰した園監督が、すぐに取りかかったのが今作だ。

キャストに選んだのは、まだ無名の“役者の卵たち”。

撮影に先立って開いたワークショップには、697人の応募が殺到。

そこから選抜した51人の中には、芝居の経験がゼロの人もいたという。

「僕は以前から、ワークショップってあまり好きじゃなくて。若者の夢や金をむしり取っているような、嫌な気持ちがしていたんですよ。でも、そのあとに生徒たちと映画が作れるなら、やってみたいなと思いました。多少演技経験がある人もいたけど、多くはゼロ、白紙みたいな人。だから今回は、本当に何のけれんみも野心もなく、“日曜大工”とか“どろんこ遊び”みたいに無心で作りました」

園監督がこだわったのは、誰か1人が主役を飾るのではなく、全員が胸を張って『この映画に出ている』と言える作品にすること。

劇中では、生徒たちに、みずからが置かれる状況と重なる役柄を演じさせた。

出演のチャンスに意気込む、無名の役者たち。

母親の介護の果てに、新たな人生を求めた娘。

亡くなった夫の夢を継いで、俳優を目指す女性。

“まだ何者でもない人々”が、映画への出演に挑み、夢を膨らませていくという物語は、ある種の「ドキュメンタリー」でもあるという。

劇中に登場する映画監督のセリフには、園監督自身の思いが重ねられている。

「ゼロにしたいんです」

「最初に作った映画の頃の、初心に戻りたい」

「いろいろなジレンマを抱えながらも、これから旅立とうという“役者の卵”ですから、ある意味非常にリアルな、彼ら自身が今あるポジションで映画を撮ろうと思って。参加した役者からは『絶対にひとかどの俳優になりたい』という強い思いがすごく伝わってくるので、とにかく一人前にさせたいという熱い気持ちがありました。でも実は、自分の背中も押していたんですよね。『お前もちゃんとしろ』みたいな」

“人生のエキストラでいいのか?”

劇中、オーディションを通過してキャストの座をつかんだ若者たち。

しかしその夢は、プロデューサーのひと言で、あっさりと砕かれる。

「こりゃあ無理ですよ、全員素人って。わかる?」

「でっちあげたら?俺たちが使いたい役者や女優を正式に応募させて、結局俺たちの思うようなキャスティングにさせちゃう」

地元・豊橋の商店街で撮影したクライマックス。

キャスト全員が登場する「映画の撮影シーン」だ。

役を奪われ、エキストラに追いやられた若者たちは、撮影現場の隅からカメラの前に足を踏み出し、こう叫ぶ。

「エキストラでいいんか!人生のエキストラで。立ち向かえ!」

互いを奮い立たせながら、主役につかみかかり、映画を乗っ取っていく。

園監督はこの映画に、役者たちへのエールを込めたと語る。

「エキストラっていうのは、『はい、動いて!』って言われて、そのとおりに動いて、また止まる。撮影現場における支配者によって常に“名もなき群衆”にされて、名前も覚えられないし、『今日誰がいるか』なんて誰もわからない。ワークショップは演技のプロを目指す場ですけど、演技の世界の話だけではなくて、人生におけるエキストラにならないように頑張れよというエールを送ったんでしょうね」

「自分の人生を、主人公として生きろ」。

園監督の問いかけは、今の時代に生きる私たちにも向けられている。

「『多数意見の方が正しい』みたいなまかり通り方が今の日本にはあって、だんだんそういうムードになりつつあると感じるんです。群衆の意見に飲み込まれていく時代というか。でも僕は、多数意見であるというだけでもう嫌なんです。『だったら僕はこっちに行くよ』と、少数意見の中に飛び込みたくなる。『エキストラでいいのか』というのは、『流されるな』ということ。もっと単独の気持ちになって、1人で何かを見いだして、意義のある人生を送るべきだということですよ。もしかしたらそういうものが、見る側が突きつけられる映画になっているのかもしれないです」

園監督が『エッシャー通りの赤いポスト』と名付けた、今回の映画。

自身の映画人生においても、重要な一作になったという。

「エッシャーのだまし絵では、階段を上っているつもりが、気づけば元の位置に戻っている。そうやって人生が続くんだけど、そこには必ず、抜け出すための“赤いポスト”がある。僕自身もまだまだ、『うまくいっているな』と思いつつ、『あれ?元に戻っているな』ということを何度も経験しながら進んでいくんだろうと思います。僕の場合は心筋梗塞で倒れたことで、自分を見つめ直して、何度もループするサイクルを断ち切ることはとても重要でした。そういう変革によって新しいものが生まれると思っています。この先の映画人生の中で、出発点となる映画が撮れたと思っています」

取材した私(記者)は、園監督作のいちファンで、ほとんどの映画を見てきた。

今回、これほどまっすぐに、映画愛にあふれたピュアな作品を撮ったことに正直驚いた。

インタビューの最後、「客観的に見て、60歳の監督が撮った作品として、どう感じますか」と尋ねると、園監督は笑いながらこう話してくれた。

「いや、60歳じゃないですよ。僕は今2歳半ですから。2歳半の男が作った映画らしくはありますよね」

©2021「エッシャー通りの赤いポスト」製作委員会

NEWS UP映画を止めるな!若手監督たちの挑戦

NEWS UP演技なのか、ドキュメントなのか 世界を魅了!「濱口メソッド」

NEWS UP藤井聡太の素顔に迫るため、雑煮について尋ねてみたら

ご意見・情報 をお寄せください