科学と文化のいまがわかる

文化

大久保利通、キレる。

2022.02.16

こんな時に大変けしからんと腹が立ってしかたがない/

佐賀の情勢が尋常じゃないのに人々の頼りなさは失笑ものだよ

佐賀県の博物館にこのほど、ある手紙が寄贈された。書き手は明治維新の立役者、大久保利通。しかも宛先は、言わずと知れたのちの初代内閣総理大臣、伊藤博文だ。内容は重要な局面を迎えていた「佐賀の乱」について。この中で大久保は“腹が立つ”“失笑もの”などと感情あらわにひどく怒っている。乱を起こした相手に、ではない。あの大久保がキレている理由は何なのか―。中身をひもとくと、近代化を断行する為政者の深い苦悩が見えてきた。

100年ぶり?原本の発見は「奇跡」

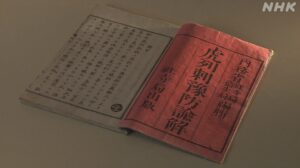

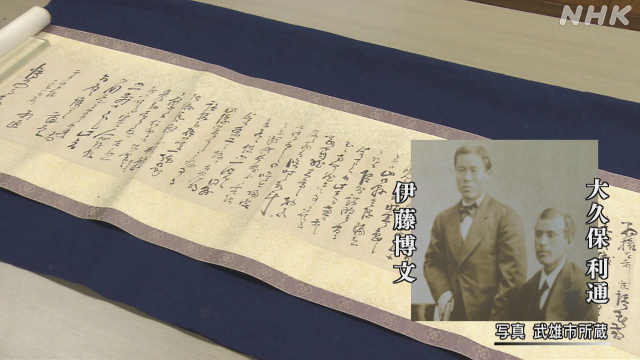

巻物に仕立てられたその手紙は、佐賀市にある佐賀城本丸歴史館で、厳重に保管されていた。

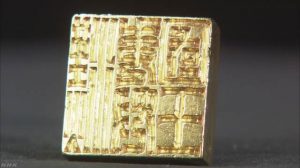

手紙を収めた木箱には「甲東公書簡」とある。「甲東(こうとう)」は大久保利通の号だ。縦20センチ、横1メートル50センチの書状は、鑑定の結果、大久保の直筆とわかった。

手紙は、福岡県内の個人収集家の遺品の中から見つかった。

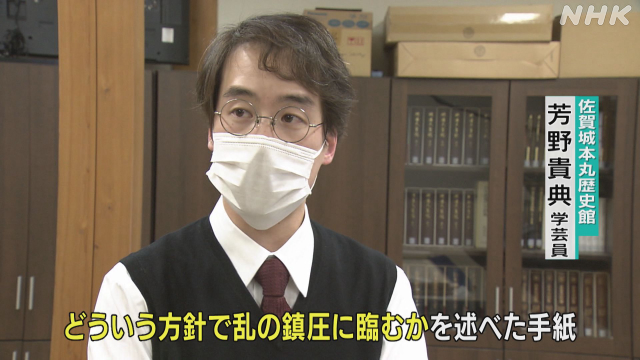

調査した学芸員・芳野貴典さんは、今回の寄贈を「奇跡」という。

手紙は、およそ100年前にまとめられた大久保利通の書簡集に収録されていて、その存在自体は専門家の間では知られていたが、原本は長い間、所在不明になっていた。

つまり、今回の寄贈は「発見」だったのだ。

奇跡はそれだけではない。大久保利通と伊藤博文の書簡が見つかった場合、それぞれの出身地の鹿児島県か山口県の博物館、あるいは東京の国立国会図書館などに収蔵されるケースが多いという。しかしこの手紙は、収集家の遺族が「佐賀の乱」について書かれていることに気づいたことで、佐賀城本丸歴史館に持ち込まれた。

「日付は佐賀の乱の前夜ともいえる明治7年2月10日。大久保が乱の鎮圧のために佐賀に出征する前に、腹心の部下の伊藤に対して、どういう方針で鎮圧に臨むかを述べた手紙です」

徹底的に鎮圧された「佐賀の乱」

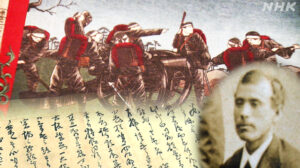

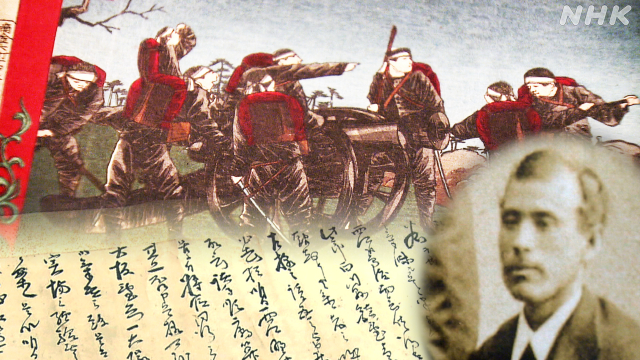

1874(明治7)年2月に起きた佐賀の乱は、明治政府に抵抗した士族=かつての武士による最初の反乱として知られる。

乱を率いたのは、佐賀藩士で、司法制度の礎を築いた江藤新平と、同じく官吏として札幌市の開発などに携わった島義勇。

江藤は、大久保らとの政争に敗れて政府を去ったあと、近代化の改革に不満が高まっていた故郷の佐賀で、反乱の指導者にかつぎ上げられた。

これに対し、政府軍を率いて鎮圧に動いたのが大久保利通だった。

政府軍は佐賀を囲むように乗り込み、佐賀城をはじめ各地で反乱軍と激しい戦いを繰り広げる。政府軍の最新式の武器の前に反乱軍は苦戦し、乱はおよそ1か月で制圧。江藤と島は佐賀城内で処刑された。

「手紙」に読む為政者の苦悩

その佐賀の乱の鎮圧に向かう前に、大久保が書いたこの手紙。日付は、本格的な武力衝突が起きる6日前で、緊迫した局面だったことがうかがえる。

そこには、鎮圧への強い決意と、難しい局面を前にした本音が記されていた。手紙は「不安」「重圧」「嘆き」の3つのキーワードで読み解ける。

そのポイントとなる部分を、具体的に見ていこう。

<①不安>

大坂台兵一大隊にて者御気遣之趣、是者成程

実場之経験無之いかゝ与被案候

是以明日談合之積、御沙汰之通

十分之備者具し候方可然

(現代語訳)

大阪鎮台の一大隊では心配だということについて、たしかに(政府軍の兵士は)実戦経験がないため不安だ。これについてはあす会議で話し合うつもりで、知らせてもらったとおり十分な準備を整えることが当然だと思う

大久保は大阪から率いる部隊の実力を不安視している。当時の政府軍は、前年に定められた「徴兵令」で寄せ集めた兵士で編成されていた。農民や町民だった兵士たちは実戦の経験はなく、戊辰戦争を戦った百戦錬磨の旧佐賀藩士とわたりあえるのか、心もとなかったのだ。実際、大久保は大阪の部隊を倍に増員している。

<②重圧>

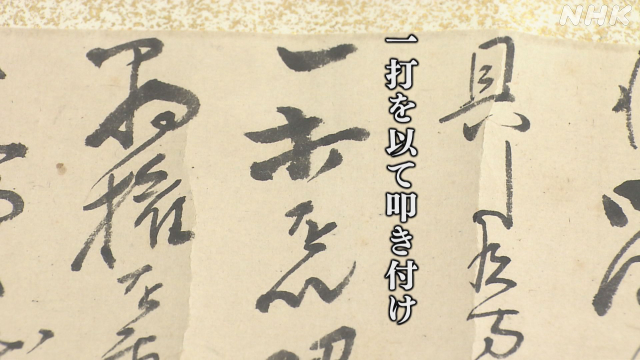

一方で大久保は、反乱への初期対応を強く意識していた。

兎角此一打を以叩き付不申候而ハ朝権を示し候訳に至り候

大事之機に付(省略)若一着誤り候様之儀有之而ハ、決而相済不申候

(現代語訳)

とにかくこの一撃で抑え込まなければ政府の権威を示すことはできない重要なタイミングなので(省略)もし初期対応を誤れば、事態はけしてこれだけでは済みません。

当時は、佐賀だけではなく、各地で士族たちの不満が高まっていた。

大久保は佐賀の反乱に対して、緒戦で決着をつけることを「一打を以て叩きつけ」と強いことばを用いて強調している。

反乱が各地に広がるのを防がなければならない、その重圧が伝わってくる。

<③嘆き>

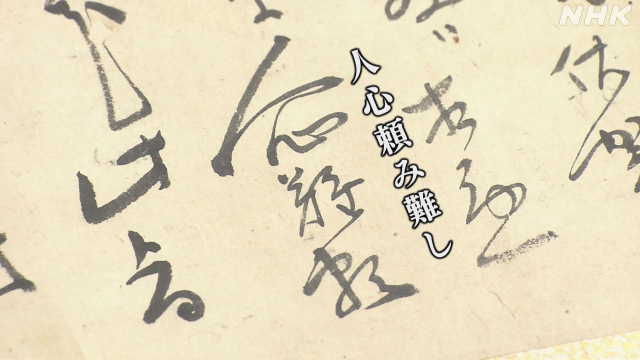

大久保は、不安定な統治の実情も嘆いている。

(長崎)縣令も東上之趣ニ相見得、此際実にけしからぬ事与

強腹至極ニ御座候、一体九州諸縣亙而淘々タル形骸、是にて

被察候付、何分にも佐賀之挙動常ならぬハ相違無御座候、

実に人心難頼御一笑可被下候

(現代語訳)

長崎県令も上京するそうで、こんな時に大変けしからんと腹が立ってしかたがない。九州の各県に勢いがあるようだが、見かけ倒しだということがこのことからもわかる。とにかく佐賀の情勢が尋常じゃないのは間違いなく、それなのに人々(県令たち)の頼りなさは失笑ものだよ。

大久保は、キレている。

反乱を起こした江藤新平に対して、ではない。

当時、各地には現在の知事にあたる「県令」が政府から派遣されていた。

しかし、佐賀の情勢が緊迫している時に、隣の長崎県令が持ち場を離れて上京しようとするなど、そのふがいないありさまを「失笑もの」と嘆いている。

近代化のための改革を揺るぎなく断行し、「非情」「冷酷」「リアリスト」などの印象で語られがちな大久保。しかし手紙からは、大久保が、産声を上げたばかりの国家の舵取りを模索し、苦悩するようすが見てとれるのだ。

手紙に宿る「時代の空気」

数奇な運命をたどって、佐賀の乱ゆかりの場所に収まったこの手紙。学芸員の芳野さんは、2年後に迎える「乱150年」に向けて、当時の時代背景や人間関係をあらためて、詳しく調べたいとしている。

「この手紙が佐賀の乱の舞台になった佐賀城の歴史館に来たことは非常に運命的です。直筆の手紙にはその時代の空気が宿っている。事実関係を整理し、政府側、反乱した側のそれぞれの立場から見た佐賀の乱がどういうものだったか調査を進めたい」

最後に、大久保がこの手紙を書いた2月10日に時を戻そう。実はこの時点で、佐賀では不穏な動きはあったものの、一部の士族が銀行に押しかける騒ぎがあった程度だった。つまり「乱」はまだ起きていなかったのだ。しかし大久保ははやばやと、部隊の増強と徹底した武力行使を決意している。陰謀とまではいえないが、政敵だった江藤新平を抹殺するための“乱ありき”の行動とも読めないだろうか。私は手紙から、そんな時代の空気を感じた。

(現代語訳監修 佐賀県立佐賀城本丸歴史館 芳野貴典学芸員)