科学と文化のいまがわかる

文化

漫画の原画が”第2の浮世絵”に?

2019.10.29

日本が世界に誇る文化のひとつ、漫画。その元となる原画は、漫画家が直接ペンとインクを使って描いた、世界に1つだけの絵画です。最近では、人気作の原画展が各地で開催されるようになってきました。

しかし、いま、その貴重な原画が日本から失われ始めているといいます。

そもそも原画って、誰がどのように保管しているのでしょうか?出版社?漫画家?それとも?

取材で見えてきたのは、漫画の原画が置かれている、何とも宙ぶらりんな現状でした。

原画1枚に3500万円!?

去年、フランスのパリで行われたオークションが、日本でも話題になりました。

漫画家の手塚治虫さんが描いたとされる「鉄腕アトム」の原画を、オークションに電話で参加したヨーロッパ国籍のコレクターが競り落としました。

落札額は、日本円にしておよそ3500万円。

海外で漫画の原画が高値で取り引きされていることが浮き彫りになったのです。

原画は“産業廃棄物”?

片や日本の漫画業界では、原画は雑誌や本という「完成品」を作るための材料、いわば“産業廃棄物”にすぎないとして、その価値を見いだしてきませんでした。多くの原画は、印刷が終わったあと漫画家の元に返され、その後の扱いは漫画家任せ。

そもそも、業界として、原画を保存や管理する習慣がなかったのです。

このため、漫画家が亡くなったあと、自宅に保管されていた原画の置き場に困った家族が捨ててしまったり、行方が分からなくなったりするケースが少なくないといいます。

大物漫画家も原画に悩み・・・

「日本では原画をきちんと保護する態勢が整えられていません」

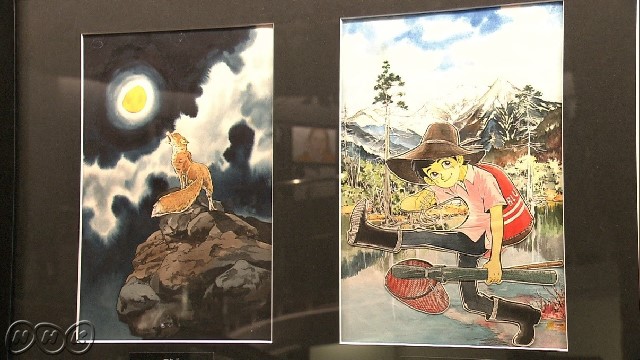

そう語るのは、漫画家の竹宮惠子さんです。「風と木の詩」や「地球(テラ)へ・・・」など、数々の名作を世に送り出し、その功績が認められて紫綬褒章も受章している「大物漫画家」です。

ことし、京都市で開かれたデビュー50周年を記念した特別展には数々の原画も展示されましたが、その原画はすべて、竹宮さん自身が保管を続けてきたものです。竹宮さんは、来年70歳を迎えるのを前に、大量の原画をどうすべきなのか悩んでいると言います。

「今後、自分が原画を持っていられなくなったときに、誰かが預かってくれるのか、譲渡したら喜んでもらえるのかも分からないので・・・」

漫画家によって原画に対する考え方はさまざまですが、竹宮さんにとっては、自らの繊細な筆遣いが残された大切なもの。

インタビュー中、竹宮さんは冗談交じりに、こんな言葉を口にしました。

「浮世絵のように、価値を理解している外国の人が持っていてくれたほうが後世に残るのではないか」

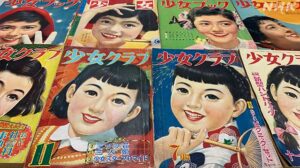

江戸の庶民文化を代表する浮世絵も、次第に価値が軽んじられて顧みられなくなり、外国人が安値で買いあさって大量に国外に持ち出しました。今に生きる私たちが浮世絵の名作の数々を鑑賞できるのは、海外の人たちが価値を見いだし、大切に保管してきたからです。

漫画の原画を後世に残すには、浮世絵と同じ運命を受け入れるしかないのでしょうか。

原画の救世主が秋田に

原画を、第2の浮世絵にしてはいけないーそうした危機感から、新たな取り組みも始まっています。

舞台は秋田県。

のどかな田園地帯が広がる一角に、日本で最初の漫画の美術館、「横手市増田まんが美術館」があります。

平成7年にオープンしてから一貫して原画の展示にこだわってきましたが、ことし5月、原画の“保管”も担う施設として生まれ変わりました。

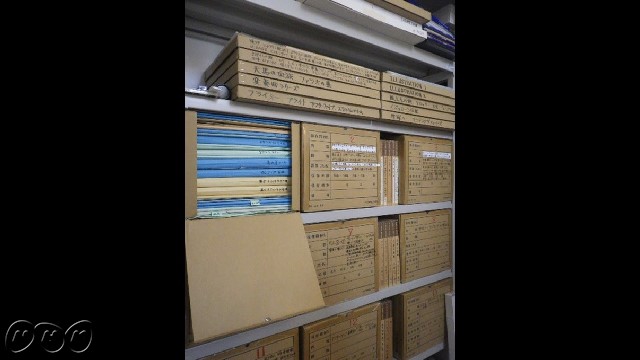

新たに設けられた原画専用の収蔵庫、その名も「マンガの蔵」。

この地域の住居には伝統的に蔵が備えられていることにちなんで、名付けられました。

原画は保存用の高級な紙に描かれているわけではないので、ただ置いているだけでも劣化が進んでしまいます。そのため、こちらの収蔵庫では24時間、温度と湿度を一定に管理しているのです。

劣化を防ぐ取り組みはこれだけではありません。引き出し1つに対して単行本1巻分の原画を収納し、1枚ごとに、酸化を防ぐための専用の紙を挟むという徹底ぶりです。

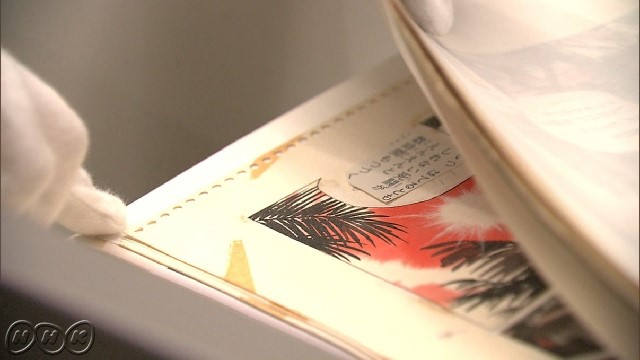

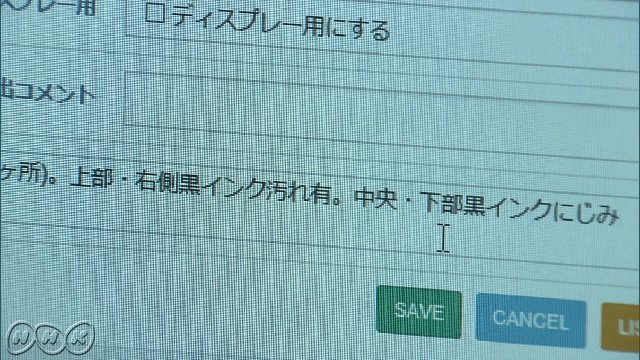

さらに、「アーカイブルーム」と名付けられた部屋では、担当者が原画の状態を1枚1枚確認し、黄ばみやテープの跡といった劣化の具合までも細かく記録してデータベースに入力しています。

コンセプトは「魅せる収納」。こうした収蔵庫やアーカイブルームは、すべてガラス張りになっています。訪れた人たちに、保管の作業を間近で見学してもらおうというアイデアです。

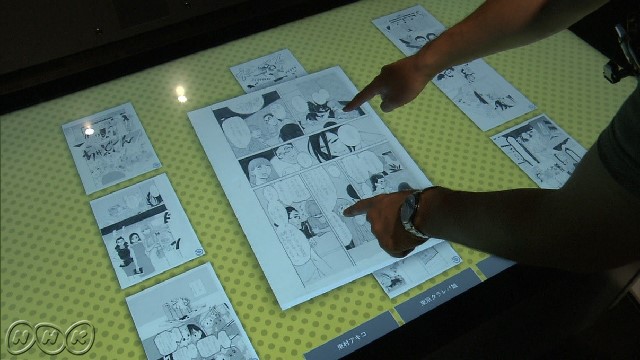

また、原画を高い画質でスキャンした画像データも保存し、来館者が大型のタッチパネルで自由に拡大したり動かしたりして、原画ならではの細かい筆遣いや、アシスタントへの指示などを隅々まで見ることができるコーナーもあります。

美術館のリニューアルを担当した大石卓さんは、原画をただ保存するだけでなく、将来的にどのように活用するかまで、長期的な視野で考えていると話します。

「ふだんなかなか触れる機会のない原画の息遣いまで感じてもらうことを意識しています。文化遺産である原画を次の世代に残していく取り組みを見てもらうことで、原画の価値や楽しみ方も含めて伝えていきたいです」

収蔵には限界も・・・

美術館の丁寧な保存の取り組みに共感して、信頼を寄せる漫画家たちから預かった原画は、これまで23万枚にも上ります。

しかし、日本で出版された漫画の数から推測した原画の数は、5000万から6000万枚にものぼるとされています。横手市増田まんが美術館で収蔵可能な原画は、およそ70万枚。とても、1つの美術館で収蔵できる量ではありません。

そこで、大石さんは、これまで培ってきた原画の保存のノウハウを、講演などを通して他の美術館や博物館に伝える取り組みを行っています。保管のネットワークを全国に張り巡らせて、日本全体で原画を守っていこうという構想です。

「原画の保存やアーカイブはお金も時間もかかるので、単純には取り組めないというイメージが強いと思います。ただ、原画を取り巻く環境にいる人たちが、まずはそれぞれのレベルに応じた保存の仕方をしてもらい、原画の保存が広く浸透するようになればと考えています」

世界でも求められる原画

原画の保存は、日本だけの問題ではありません。

9月に京都で開かれた、ICOM=国際博物館会議では、「マンガ展」をテーマにパネルディスカッションが行われました。

登壇者のひとりは、ことし、国外では最大規模のマンガ展を開催したロンドンの大英博物館の学芸員、ニコル・ルーマニエールさん。来場者数は17万5000人を記録し、日本の漫画への関心が高まっていることがうかがえたと言います。

一方、マンガ展ではおよそ50人の漫画家の原画を日本から取り寄せましたが、多くの原画が押し入れなどにしまわれていて所在が分からず、集めるのに大変苦労したそうです。博物館が原画を収集しやすいよう、環境を整えてほしいという提言もありました。

「原画にたどりつくまで編集者や出版社ごとにプロセスが異なることに驚き、必死に電話をかけながら集めました(笑)。漫画家の皆さんは締め切りに追われているので邪魔はできないし、スムーズに借りられるような仕組みがあれば展示がしやすくなると思います」

新たな問題“漫画家の終活”

世界的な漫画への関心の高まりを受けて、日本でも各地で人気漫画家の原画展が開催されるなど、少しずつ原画の価値が見直されてきています。

ただ、それとともに、新たな問題も浮上してきました。ヒット作などの原画が、相続税の対象になるかもしれないというのです。

相続税に詳しい大塚英司税理士によれば、オークションなどで原画が売買されている以上、「美術品」として納税義務が生じる可能性があるといいます。具体的には、コレクターなどの専門家に意見を聞いたり、実際の買い取り価格を試算したりして、時価で評価することになるということです。

こうしたなか、家族に迷惑をかけまいと、みずから原画を売ったり、処分したりするなど、“終活”する漫画家も出てきていると言います。

ただ、原画の市場が確立しているわけではないので、売買のやり方にルールはなく、漫画家個人の判断にゆだねられています。日本では、原画の売買は主にネットオークションなどで行われていますが、絵画のように鑑定書があるわけではないため、一度売りに出されると、所在が分からなくなってしまいます。日本の漫画界をけん引してきたのは団塊の世代の漫画家たち。今後、原画の喪失が一気に加速する可能性があります。

貴重な漫画の原画を、後世に残していくことができるのか。その魅力を日本人自らが感じ、価値を見いださなければ、原画は“第2の浮世絵”となってしまうのでしょう。