科学と文化のいまがわかる

文化

ダウン症の書家・金澤翔子とその母

2023.05.01

「これから一生、私は救われないだろう」

その日記は、“絶望”から始まっていた。

母親は、子を授かったばかり。

娘の障害を治してほしい、奇跡を起こしてほしいと何度も神に祈った。

娘の命を絶って自分も死のう、そんなふうに思い詰めたことさえあったという。

40年近くがたち、ダウン症の娘は大人になった。

1人でひょいと通りに出て、近所の喫茶店やお菓子屋さんへ、楽しそうに歩いていく。

声をかけられれば、振り返ってかろやかな笑顔を見せる。

あの日、神に祈った奇跡は、結局、起きなかった。

だけど、今がいちばん幸せなのだと、母親も笑う。

これは母と子が紡ぎ続けている、愛情についての物語だ。

書家・金澤翔子さん

東京都出身。

37歳。

ダウン症の書家。

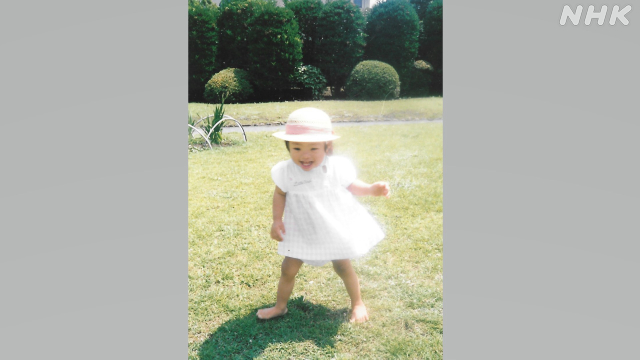

金澤翔子さんは、実際に会ってみると、小柄で華奢だ。

その力強い作品を知る人からすれば、意外に思えるかもしれない。

翔子さんの作品には、多くのファンがいる。

「共に生きる」や「飛翔」、「一期一會」など。

大勢の人たちを前に作品を書き上げる「席上揮毫」の回数は、これまでに1000回を超えているという。

翔子さんは、決して、さらさらと書いていくわけではない。

まず、何かを静かに祈る。

そして太い筆を持ち、心を込めて、ゆっくりと書き進める。

かたわらにはいつも母親の泰子さんがいて、翔子さんの筆運びをじっと見つめ、ときにはサポートする。

2人の間にはしっかりとした信頼関係がある。

翔子さんの作品に魅せられて

そんな翔子さんの作品に魅せられたのが、写真家の宮澤正明さんだ。

150冊を超える写真集を出版し、伊勢神宮など神社仏閣の美しい姿を撮影した作品は高い評価を受けてきた。

宮澤さんが、初めて翔子さんの書を見たのは2021年。

友人に誘われて、東京・六本木で開かれていた展覧会を訪れた。

作品を前にしたとき、宮澤さんは動けなくなった。

圧倒されたように感じたという。

「出直さなければならない」と考え、日を改めて再び展覧会に出かけた。

二度目の会場では、許可を得て、作品を写真に収めていった。

飛び散った墨の力強さ、かすれ…

シャッターを切る手が止まらなかった。

いつの間にか1万点近くの写真を撮っていた。

(宮澤正明さん)

それまでは、ほとんど書のことを知りませんでした。

歴史が深いんだろうなとか、古い伝統や格式があるんだろうなとか、それぐらい。

しかし、翔子さんの作品を前にしたとき、動けなくなりました。

単なる“文字”を超えて、エネルギーや愛、そして生きる力を感じ、世界中の人が理解できる芸術だと思いました。

でも、写真だけでは、そのすばらしさを伝えきれない。

ドキュメンタリー映画にしたいと思いました。

“芸術”が生まれる背景には…

宮澤さんは、母親の泰子さんのもとを訪れて、自分の思いを伝えた。

「映画なんて、荷が重い」と最初は断っていた泰子さんも、その熱意には、首を縦に振らざるをえなかった。

ただ、2人のことを詳しく知っていくにつれて、宮澤さんは当初の構想を変更していくことになる。

“芸術”が生まれていく背景には、母としての大きな苦しみと悩み、そして、それを受け止めた娘のおおらかさがあったからだ。

翔子さんの誕生

翔子さんを帝王切開で産んだとき、泰子さんは42歳だった。

泰子さんの日記は、翔子さんの誕生から1か月余りたったころに始まっている。

医師から、翔子さんはダウン症で、知的な障害もあるだろうと伝えられた。

(母・泰子さんの日記より)

恐ろしい疑惑は、現実になった。

幻覚でも、夢でもなく、恐ろしい真実に直面しなければならない。

…(中略)…

これから一生、私は救われないのだろう。

いくらなんでも…と思うかもしれない。

しかし、当時は、ダウン症に関する知識が、あまりなかったのだという。

泰子さんは、1人で悩み、苦しんだ。

夫の裕さんにも、心に秘めた思いを明かすことができなかった。

泰子さんは、ダウン症や障害についての本を読みあさった。

障害のある長男のことをテーマに書かれた大江健三郎さんの作品も読み、娘とのこれからについて考えた。

泰子さんの気持ちは揺れ続けていた。

ときには翔子さんの命を奪い、自分も死ななければならないとさえ、思い詰めるほどに。

ただ、翔子さんを抱き上げたとき、その笑顔はかわいらしかった。

命を奪うことなど、できるはずもない。

共に生きていくことを決めた泰子さんは、翔子さんが5歳になったとき、2人で一緒にできることをやろうと考えた。

自分が学んできた「書」を、翔子さんにも教えよう。

“この世に不要な人はいない”

翔子さんは、ことばをうまく発することができず、筋力も弱かった。

小学校の通常学級に通うようになったとき、泰子さんは、担任の若い教諭に「先生、申し訳ないです。手のかかる子をお預けして」と告げた。

教諭は言った。

「金澤さん、いいんです。翔子ちゃんがいると、クラスは穏やかになります。優しく接する子も増えるんですよ」

泰子さんは、翔子さんの居場所が見つかったように感じた。。

決して、一番でなくてもいい。

穏やかに生きていければいい。

この世に、不要な人なんていない。

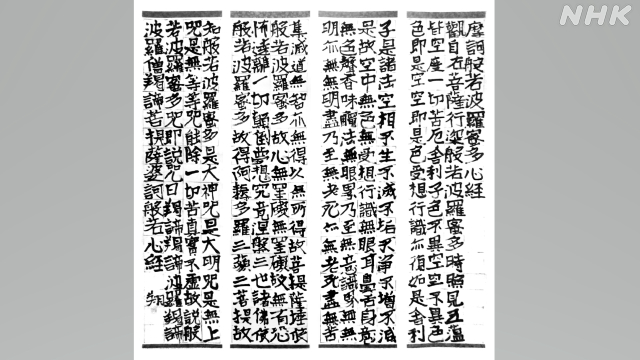

「涙の般若心経」

しかし、翔子さんが10歳のとき、泰子さんは障害のある人が通う遠くの学校へ移るように告げられた。

悔しくて、数か月間、学校に通うのをやめて自宅に引きこもった。

そして、「般若心経」を翔子さんに書かせた。

さまざまなことにとらわれない生き方を説いた276の漢字を、毎日、毎日。

ときには叱り、涙を流させながら。

つらいことをさせたかもしれないと、今の泰子さんは振り返る。

しかし、「書」以外に娘とつながる方法を知らなかった。

こんなふうにして、端正な翔子さんの楷書は、形づくられていった。

もう少し、翔子さんについてのエピソードを紹介したい。

筋力の弱い翔子さんは、子どものころ、自転車を押して、2センチほどの段差を乗り越えることができなかった。

でも、翔子さんは諦めなかった。

何度も何度も繰り返して練習し、やがて、段差を乗り越えたという。

翔子さんは、ことばの意味を捉えることが苦手だ。

「ここは、“平行”に書くんです」と言われても、“平行”の意味が分からない。

泰子さんは、一緒に線路を見に行くことにした。

そして、線路を見ながら、翔子さんの両手を平行に上げさせたりした。

“平行”という概念を、体を使いながら、覚えさせていったのだ。

翔子さんは「いつもどおり」ということばの意味もよく理解できなかった。

でも実は、翔子さんには決まったルーティーンがある。

決まった時間に喫茶店に行き、決まった時間に仲よしのおばあさんを訪ねて和菓子屋を訪れる。

そのことが、「いつもどおり」なのよと、泰子さんは翔子さんに教えた。

「いつもどおり」、「いつもどおり」…

何度も言い聞かされるうちに、翔子さんは、ふと「いつもどおり」を理解したという。

「いつもどおり」と声を出し、翔子さんは満面の笑顔を見せた。

「翔子は書が上手だから、いつか個展を」

翔子さんが18歳になったとき、決まりかけていた福祉作業所への就職が取り消しになった。

泰子さんは、このとき、夫の裕さんとの約束を思い出す。

「翔子は書が上手だから、いつか個展を開けばいいよ」

泰子さんより5歳年下の裕さん。

おおらかな人だったという。

翔子さんがダウン症だと分かっても、特に落ち込んだ様子は見せず、精いっぱいの愛情を注いだ。

誕生直後、翔子さんは敗血症を起こしていた。

裕さんは、娘の命を救うために、迷わず輸血を選択したそうだ。

裕さんが翔子さんと手をつないで歩く後ろ姿の写真が残されている。

翔子さんは、手を引いてくれる裕さんのほうをうれしそうに見上げている。

裕さんの背中は、柔らかく丸みを帯びている。

裕さんは52歳の若さで急死した。

泰子さんの支えは、「翔子さんの個展を開く」という裕さんとの約束になった。

そして、翔子さんが20歳のときに個展は実現する。

テレビや新聞が取り上げ、2000人を超える人が集まった。

泰子さんが考えもしなかった個展の成功が、母と娘の転換点になった。

翔子さんが、書家として生きていく道が開かれた。

映画撮影が始動

2022年5月、泰子さんと翔子さんの姿を描く映画の撮影が始まった。

新たに完成した画廊兼住宅への引っ越しの場面からだ。

その後、宮澤監督の関心は、「金澤翔子の芸術」から、「金澤翔子という人の生き方」へと徐々にシフトしていった。

東京・大田区の久が原。

閑静な住宅地が広がるこの街の商店街で、翔子さんは1人暮らしを続けてきた。

2015年、30歳のときからなので、もう10年近くになる。

母親の泰子さんは、自分が死んだあとのことも考え、翔子さんに自立してほしいと思っていた。

しかし、翔子さんには障害がある。

果たして1人で暮らしていけるのだろうか。

心配する泰子さんだったが、商店街には助けてくれる人がいた。

小さな不動産屋の主人が、「翔子ちゃんなら大丈夫」と、あるマンションの大家を説得してくれた。

夜になると月のよく見える部屋で、翔子さんは料理を覚えた(得意なのは、カレーとハンバーグだ)。

落ち葉が多い日には、箒とちり取りを使って道を掃除することも学んだ。

“街”と翔子さんの間に生まれた“絆”

もちろん、街の人の協力なしには翔子さんの1人暮らしは実現しなかった。

決まった時間にコーヒーを飲みに行く喫茶店。

決まった時間に一緒に歌をうたってくれる和菓子屋のおばあちゃん。

みんな優しく、翔子さんを迎えてくれた。

苦手なお金のことを、丁寧に教えてくれる人もいた。

翔子さんが上野で個展を開けば、商店街の人が大挙して見に来てくれた。

ただ宮澤監督は、商店街が翔子さんを支えてくれている“だけ”ではないと、話す。

翔子さんが、街の人たちに笑顔で話しかけることにより、街の雰囲気は明るくなる。

商店街と翔子さんの間に、絆のようなものが出来ているのを感じるという。

母親の泰子さんも、そのことを実感している。

(金澤泰子さん)

みんなが、翔子のことを好きになってくれたように思います。

そして、翔子も皆さんのことが大好きです。

だから、私は街に翔子のことを託そうと考えました。

翔子の書は、単に1つの結果に過ぎません。

本当に大切なのは、支えてくれる人を探すこと。

そして、支えてくれる人に感謝すること。

あとは、翔子のことを、街に育てていってもらう。

今は、そんなふうに考えています。

街の様子を目の当たりにした宮澤監督は、最初、驚いたという。

(宮澤正明さん)

街の人とのコミュニケーションがすごいんです。

翔子さんが、ここまで街と“共存”しているとは思いませんでした。

これからの日本は少子高齢化が進みます。

若い人と年配の人、障害のある人とない人。

久が原の商店街のように、一緒に住んでいる人たちがコミュニケーションをとっていくことができれば、それは今後の日本の在り方を考えるうえでも重要なことなのではないでしょうか。

1つのモデルが目の前にあるんだということを、映画の撮影を通じて考えるようになりました。

代表作は何?

少し、意地悪な質問をしてみようと思った。

翔子さんの作品で、いちばん好きなのはどれですか?

母親の泰子さんは、「うーん、全部好きなんだけど…」と答える。

そのうえで、こんなエピソードを教えてくれた。

(金澤泰子さん)

東日本大震災が起きたとき、被災地の避難所に雪が降っている映像がテレビで流れたんです。

すると翔子は、自分でコートを手に取り、「助けに行く」と言いました。

それは難しいんだよと伝えると、今度は「テレビに電話して、雪を止めるように言ってくれ」と、私に頼んでくるんです。

それもできないって言うと、悲しんで…

すぐには行けないけれども、心は寄り添ってるっていうことを何か表明したいねって翔子に伝えました。

翔子は「共に生きる」と書き、それを、私たちのウェブサイトに載せました。

さらに泰子さんは続けた。

今、起きている戦争だって、私たちは止めることができない。

ただただ、「共に生きる」という思いを伝えるだけです。

このことばは、私たち2人の思いを、いちばんよく表しているかもしれません。

同じ質問を、宮澤監督にもしてみた。

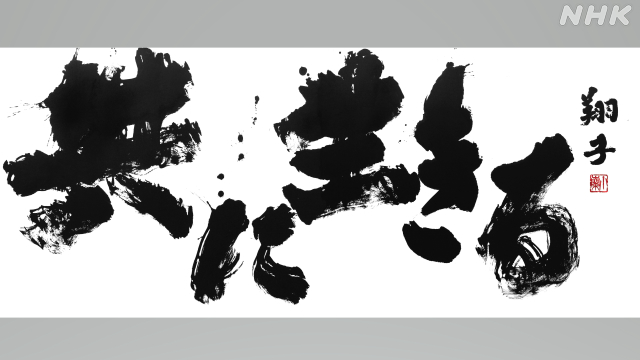

すると、「両忘」だという。

「両忘」は禅のことばだ。

善や悪、好きや嫌い、その両方を忘れることによって得られる境地のことだという。

泰子さんは宮澤監督に、こんなふうに伝えた。

「過去も未来も忘れて、ただ今だけを生きること」

それが「両忘」だと。

(宮澤正明さん)

最初にこの字を見たのは、展覧会でした。

すごいなぁと。

意味も分からずに感動したんです。

そのあと、泰子さんから意味を教えてもらいました。

思ったのは、“まるで、翔子さんそのものじゃないか”ということでした。

作品を書くとき、翔子さんは、過去も未来も気にせずに集中する。

その生きざまが、この字に込められていると感じたんです。

映画『共に生きる 書家 金澤翔子』は、6月2日に公開される。

「あすへの一歩につながるような作品になっていれば」と、宮澤監督は願っている。

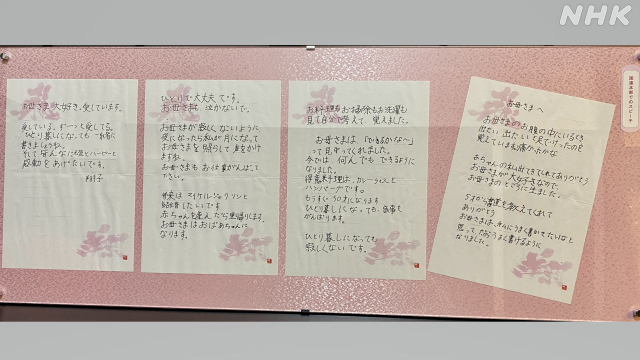

“2人の生き方”

泰子さんと翔子さんの間には、深い愛情がある。

それを端的に示すエピソードがある。

2015年、「世界ダウン症の日」を前に、泰子さんと翔子さんは国連本部に招かれた。

着物に身を包んだ翔子さんは、その場で、短いながらもスピーチし、自分が書いた手紙を読み上げた。

「お母さまが大好きなので

お母さまのところに生まれました」

「お母さま 大好き。愛しています。

愛している。ずーっと愛してる」

泰子さんは言う。

翔子は、私が喜ぶから、作品を書いてくれます。

そして、いつも人を笑顔にしようと思っています。

私は救われています、翔子に。

このとき、私は、亡くなった裕さんに声をかけたくなった。

あなたの大切な2人は、お互いのことを、このうえなく、愛しています。

たぶん、これから先もずっと。

NEWS UP映画「よだかの片想い」と“見た目問題”

NEWS UP今、アツい!! “岡本太郎”という生き方

NEWS UP「荒野に希望の灯をともす」 中村哲の生き方

NEWS UP“保護犬や保護猫”と、共に暮らせば

ご意見・情報 をお寄せください