科学と文化のいまがわかる

文化

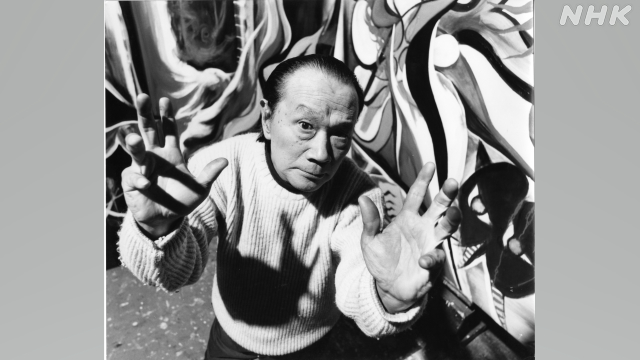

今、アツい!! “岡本太郎”という生き方

2022.08.18

日本を代表する芸術家・岡本太郎。

その作品、メッセージは今も色あせていない。

その“全容”を体感できる展覧会が、大阪で開かれている。

なぜ今、岡本太郎なのか。

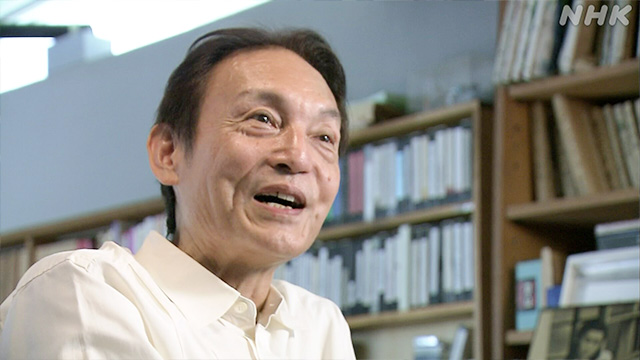

岡本太郎記念館の平野暁臣館長に、その特徴、そして魅力を取材した。

“岡本太郎”とはいったい何者か?

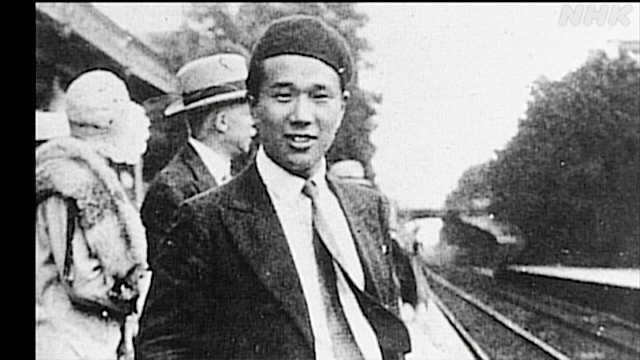

岡本太郎は1911年、現在の川崎市で生まれた。

父親は漫画家の岡本一平、母親は歌人で小説家の岡本かの子。

18歳のときに両親とともにフランスに渡った太郎は、その後、1人でパリに残って自分の芸術表現を追求した。

1940年には、ドイツのフランス侵攻を受けて帰国したが、このときに持ち帰ったパリ時代の作品は空襲によってすべて焼失した。

終戦後、出征先の中国から戻り、創作活動を再開した太郎は、絵画だけではなく、さまざまな分野に対象を広げて独自の作品を生み出していった。

「ジャンル・表現領域の豊かさ」

岡本太郎の特徴はいったい何か?

そんなふうに質問すると、岡本太郎記念館の平野館長は、以下のように話し始めた。

(岡本太郎記念館・平野暁臣館長)

岡本太郎は芸術家としてのありようが一般の美術作家とはかなり違います。

特徴的なポイントはいくつもあるけれど、そのひとつは、例えば、作品のジャンルや表現領域が驚くほど広いこと。

とにかくいろんなものをつくっていて、なかには振り袖、こいのぼり、お寺の鐘、時計台、飛行船…なんてものまで手がけています。

近鉄バファローズのシンボルマークも太郎の作品ですよ。

太郎は画家からスタートしました。

やがて立体作品をつくるようになり、彫刻家の仲間入りをするわけですが、普通ならそのあたりで落ち着きます。

しかし、太郎の場合は、その後も次々に表現ジャンルを広げていきました。

平面表現では、幅30メートルの壁画《明日の神話》から手のひらに乗るトランプやマッチのパッケージまで。

立体表現では、高さ70メートルの《太陽の塔》からネクタイピンやグラスまで。

スカーフ、ネクタイ、タペストリー、時計、やきもの、ティーセット、椅子…。

これらのほとんどは工業製品ですから、常識的に言えば、美術というよりデザインの範疇です。

つまり太郎は複製を前提にした表現領域に踏み出していったわけです。

美術の“一点主義”を超えて

平野館長によれば、芸術家の多くはそうした世界とは距離をとるという。

確かに画家と呼ばれる人たちが、みずからの作品を何枚も制作し、大量に販売するという例は、あまり聞いたことがない(版画はあるけれど、そんなに多くの枚数を制作するわけではない)。

(平野館長)

伝統的な美術作家はふつう、そういうことはやりません。なぜなら、美術界を根底で支えているのが“一点主義”だからです。

じつにシンプルな話で、なぜ1枚の絵に何十億っていう値段がつくのかといえば、それが1枚しかないから。

もし同じものが複数あったら、まして無限に生産できるとなれば、価値を支えるメカニズムが根底から崩れてしまいます。

ところが太郎はあえてそういう方向に踏み出して、いろんなものをどんどん世の中に送り出した。

底流にあったのは、「芸術は大衆のもの」という思想です。

芸術は一部の金持ちやマニアのものではない。民衆のもの、大衆のもの、社会のものだ。

芸術は毎日の暮らしの中に息づくものであって、大企業の社長室や金持ちのリビングに秘匿されるようなものではない。

そういう信念を持っていたからなんですね。

岡本太郎は「作品を売らなかった」

しかも、岡本太郎は、自分の描いた絵を売らなかったという。

なぜなのだろう?

平野館長は、続けた。

(平野館長)

もちろん太郎だって1点モノの油絵をたくさん描いたけれど、決して売ろうとはしませんでした。

売ってしまったら、それこそ大企業の社長室や金持ちのリビングに入っちゃうだけで、社会的に見たら「最初からなかったのと同じ」で意味がない、と。

その代わりに、北海道から九州まで、全国で「岡本太郎展」を開催したんです。そこに行けば、太郎の代表作を全部、見ることができた。なにしろ作品を全部、自分で持っていましたからね。

そういう人なんです。変わってますよね。

「展覧会 岡本太郎」

なるほど!

「変わっている」かもしれないけれど、一貫している。

お会いしたことはないけれど、“太郎さんらしい”と思う。

さて、そうしたなかで大阪中之島美術館で開かれているのが「展覧会 岡本太郎」だ。

太郎が中学2年のときに描いた水彩画から、晩年に描いた絵画まで、およそ300点が一堂に集められた。

これほどの規模の展覧会は、2011年の生誕100年のとき、東京国立近代美術館で開かれたもの以来だという。

先日、ニュースで話題になった「若き日に太郎がパリで描いたとみられる」3点も展示されている。

(平野館長)

特筆すべきは、パリに渡った太郎が最も初期に描いたであろうと思われる作品が3点、パリから来ていること。

太郎のパリ時代の作品は1点も残っていないというのが通説であり、常識だったんですね。

なぜなら、太郎がパリから持ち帰ったものは、作品はもちろん、資料から何から、すべてが空襲で焼けてしまったから。

だから、この3作品の出現は大きな驚きであり、岡本太郎史を塗り替える極めて重要な発見なんです。

今回の展覧会では、太郎の表現領域がほとんどすべて網羅されています。

広い会場を巡っていくうちに、岡本太郎は何を残し、何をしようとした人だったのかということが、理屈ではなく肌で感じられると思います。

岡本太郎と「パブリック・アート」

美術館や画廊ではなく、公園などの公的な場所に設置されるアート作品のことを「パブリック・アート」と言う。

実は、岡本太郎は、パブリック・アートの作品を多く残したことでも知られる。

例えば大阪の「太陽の塔」、渋谷の「明日の神話」もそうだ。

銀座の数寄屋橋公園など、各地に太郎の作品がある。

(平野館長)

太郎は全国津々浦々にパブリック・アートを残しました。

主なものだけでも数十作に及びます。

パブリック・アートとは、読んで字のごとく“公共のための芸術”であり、公園や広場といった公共の場所に、公共の財産としてつくられるもの。

たとえ芸術作品を自分で買うことができなくても、そこに行けば、いつでも誰でも、まるで自分の所有物であるかのように自由に見ることができる。

芸術は大衆のもの、社会のもの、と考える太郎にとって、パブリック・アートはまさに自身の理想を体現する舞台だったわけです。

そして、それはそのまま、太郎がいかに大衆から支持されていたかの証明でもあります。

1つや2つなら、たまたま運がよかったとか、首長さんと仲がよかったから、といった理由で実現することもあるでしょうけれど、さすがに数十になるとそんなレベルでは到達しません。

社会が、太郎の芸術を理屈ではなくて皮膚感覚で受け入れていた、共感していた証と考えるほかないと思います。

「坐ることを拒否する椅子」

芸術は大衆の中に、そして暮らしの中にある。

太郎は、そんなふうに考えていたようだ。

平野館長の話は、個性的な「イス」の作品に及んだ。

(平野館長)

太郎は1963年に《坐ることを拒否する椅子》という作品をつくりました。

陶製で、座面に顔があってゴツゴツしてる。座ると痛いんですね。

当時、人間工学という研究分野が登場し、次々に成果を挙げつつあった。

長時間座っていても疲れない新幹線のシートなんかが典型です。

人間の身体構造を解析して、合理的なイスの在り方を提案したわけですね。

でも太郎の考えは逆でした。

あー、楽ちん楽ちん、とだらっと寄りかかるようなイスは、アクティブに活動している人間には必要なくて、切り株さえあればいい。

峠を越えようと山道を歩いていて一休みするときには、そんなイスなんて必要ないでしょう?

ちょっと腰を下ろしたらすぐにまた歩き出すわけですからね。

だから、あえて“楽ちんを許さないイス”をつくったわけです。

座れるものなら、座ってみろってね。

「岡本太郎も悩んでいたはず」

では、「岡本太郎」は、どのようにして生まれたのだろう。

常にエネルギッシュで、前向きだったイメージのある太郎。

悩みはなかったのだろうか。

平野館長から返ってきたのは少し意外な話だった。

(平野館長)

もちろん悩んだと思います。

実際に、彼はパリに渡ったばかりのときにはしばらく絵が描けなかった。

18歳で日本を出て、憧れのパリに着いたら、そこは全く文化の違うヨーロッパで、しかも、そこにいたのはヨーロッパの伝統を受け継ぐ人々だった。当然です。

そのカルチャーショックの中で、日本で生まれ育ち、体の中に日本の体験しかない自分が、フランスの地でいったい何ができるんだって悩むわけですよ、何を描けばいいんだと。

そうした葛藤の中で、偶然目にしたピカソの作品が彼を変えました。

絵画を描くうえでのさまざまな常識に縛られない自由な抽象表現に接して、「この世界ならオレも戦える」と思ったからです。

こうして太郎は抽象芸術運動に飛び込んでいきました。

太郎が表現した「いのち」

深い苦悩を乗り越えながら、「岡本太郎」は形成されていった。

今、われわれが彼の作品を鑑賞したときに感じる「熱のようなもの」は何なのだろう。

いったい、太郎は何を描いていたのか。

(平野館長)

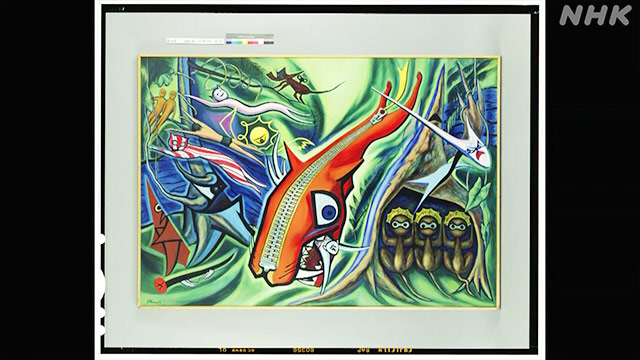

岡本太郎は “洋画家”としてキャリアをスタートさせました。

しかし太郎は、風景画、静物画、人物画、裸婦画といった一般的な洋画の画題をまったく描いていません。

ではいったいなにを描いていたのか。

それは僕にもわからないけれど、ひとつだけ確かなのは、例外なく“いきもの”を描いていたということです。

描かれているのはすべて生命体であり、東京タワーのような無機物がテーマになった絵はありません。

なぜそれがわかるのかといえば、すべてに“顔”があるから。もっと言えば“眼”があるからです。

すなわち岡本太郎は「“いのち”を描いた作家」でした。

そう考えれば、作品を見たときにある種の熱や、生命の躍動感のようなものを感じるのは、ごく自然なことだと思います。

「太郎の芸術は生き続けている」

岡本太郎の死去から20年余り。

しかし、その輝きは、全く失われていないようにも思える。

(平野館長)

肉体は滅びてしまったけれど、作品は死んでいない、ということだと思います。

例えば、10代、20代の若者が初めて《太陽の塔》を見上げるのをそばで見ていると、みんなちょっとうれしそうな、誇らしそうな顔をします。

おそらく彼らは岡本太郎も大阪万博も知らず、すなわちバックグラウンドの情報を一切持たないまま、《太陽の塔》に出会った。

それでも何かを感じるわけですね。

逆に言えば、《太陽の塔》はいまだにそうしたパワーを持っている。

もし芸術として死んでいたら、そうはなりません。

つまり《太陽の塔》は芸術として生きているということです。

作家が生きているかどうかは関係ないし、いつ作品がつくられたかも関係ない。

芸術ってそういうものだと思います。

岡本太郎の「最高傑作」は

いまだに生き続ける「岡本太郎」。

では、その最高傑作はなんだろう。

平野館長は、迷わずに答える。

(平野館長)

岡本太郎の最高傑作は何か。

岡本太郎は何を残した人だったのか。

そう聞かれたら、僕なら迷わず「岡本太郎自身」と答えます。

言い換えれば「岡本太郎という存在」「人間・岡本太郎」です。

太郎は生涯をかけて「岡本太郎という生き方」を貫いた。

それが「岡本芸術」の本質だと僕は思います。

岡本太郎という存在は、今もなお、生き続け、芸術のすばらしさを発信し続けている。

きょうは外に出て、岡本太郎の作品を見上げてみよう。

そこには、きっと、「いのちの輝き」が見えるはずだ。

「展覧会 岡本太郎」が大阪中之島美術館で10月2日まで開催。

10月18日から12月28日まで東京都美術館で。

来年の1月14日から3月14日まで愛知県美術館で開かれることになっている。