科学と文化のいまがわかる

文化

その瞬間に心に刺さる~小川糸の“向田邦子”~

2021.09.29

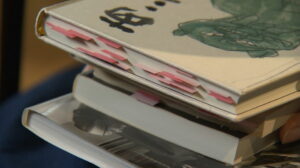

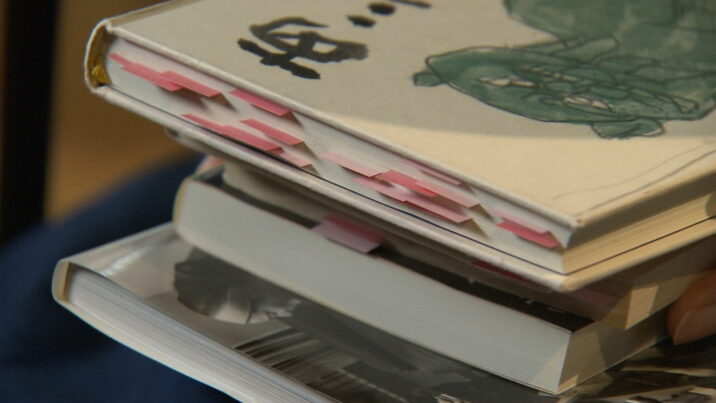

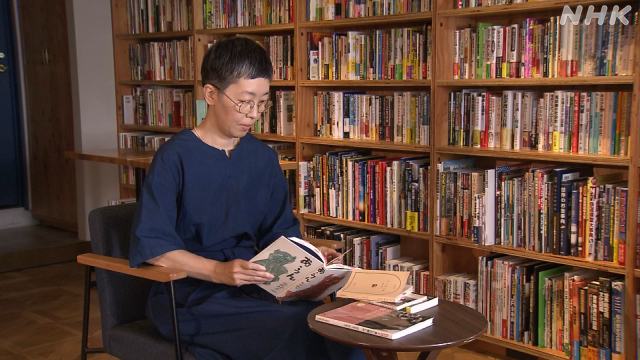

作家の小川糸さんが持参してくれた向田邦子さんの本。

驚くほどびっしりと付箋が貼られていた。

「いろんなところに、お宝が散らばっているような感じがあって。この辺は、向田さんの生きざまというか、暮らし方とか、そういうものを改めて知りたいと思って貼りました。あー、ここいいなとか、この表現は前から好きだったなぁとか。そういうのに付箋をつけていったら、どんどん増えて。うん。その一瞬のことばだったり。その瞬間に心に刺さるものがある」

読むたびに、そして、そのときの年齢によっても付箋を貼る位置は違ってくるという。

向田さんの魅力は、いったいどこにあるのか。

同じ作家として、そして1人の向田ファンとして、小川さんに話を聞いた。

小川糸さんってこんな人です

小川さんは2008年、「食堂かたつむり」という作品で作家としてデビューする。

NHKでテレビドラマ化もされた「ツバキ文具店」は、小川さんの代表作の1つ。先代(祖母)が鎌倉で営んでいた“代書屋”を継いだ女性と、周囲の人たちとの交流を描いている。

また、日々の食事やなにげない日常をつづったエッセーも人気だ。

小川さんの作品は、どこかしら、向田作品からも香る“優しさ”を感じさせる。

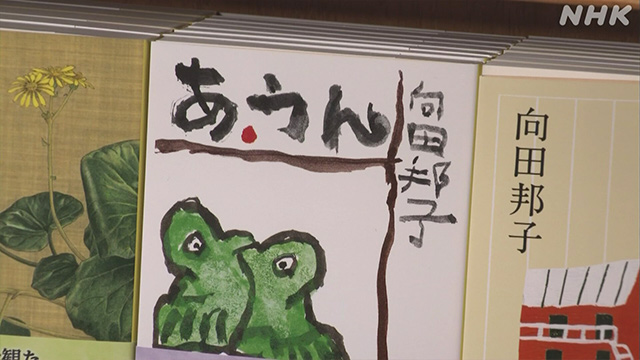

小説「あ・うん」と出会う

小川さんが最初に読んだ向田作品は、最初で最後の長編小説、「あ・うん」だった。

「まだ、20歳を過ぎて、すぐくらいのころだったと思うんですけれども、友人の家に遊びに行ったら本棚に、『あ・うん』が置いてあって、いいよって勧められて、そこで借りてきて読んだのが初めてですね。

まず、なにか、表現がすごく斬新というか、短い一文の中に、すごく分かりやすい表現のしかたがあって、それが新鮮だなって思ったのと、あと、そのときは“さと子”っていう女の子の目線、年齢が近いということもあって、その目線で読んだりしていました。

言ってみれば男女の三角関係なんですけれど、書く人が書いたら、もっとドロドロになったりとか、違うふうになったりしそうなんですが、この作品は、男女のことを書いているのに、なんだかさわやかというか、あー、分かる分かるっていう女の人の気持ちとか、そういうものが書かれていて。で、なにか正義感みたいなものもすごく感じて、1冊の中に、いろんな要素があるなと思いました」

「あ・うん」は、神社に並ぶこま犬の「阿・吽」のように仲のよい水田仙吉と門倉修造、門倉がひそかに思いを寄せる仙吉の妻・たみ、そして3人を取り巻く人たちの人間模様を描いた作品だ。さと子は仙吉とたみの娘である。

小川さんは続けた。

「『あ・うん』の中で、

“おかしな形はおかしな形なりに均衡があって、それがみんなにとってしあわせな形ということも、あるんじゃないかなあ” って、

“ひとつ脱けたら”、

“みんな潰れるんじゃないですか”っていうのがあって。

まさに、向田さんっていうのは、ただ、いいとか悪いとか、勧善懲悪的に物事を判断するんじゃなくて、悪人って言われてる人の中にも神様を見いだしたり、逆にすごく立派だって言われてる人も、もしかしたらやましいものであったり後ろめたいものを抱えていたりとか、そういう人間の複雑なものを大事にされていたと思うんです。

そういうところが、すごく奥が深いなというか。サラリと書いて、もしかしたら向田さん自身、そんなすごいことを書いているっていう意識はないかもしれないんですけれども。

一見バランスが悪いように見えて、でもバランスが取れていて、決して、きれいごとだけでは済まされなくて。

もちろん清く正しく生きられたら、それに越したことはないんだけれど、なかなか人間だから、そうも言ってられなくて。どうしようもないことや、しかたないよねっていうことをそのまま丸ごと許してくれるような懐の深さというか、そういうものを感じます」

許すこと、寛容であることの大切さ。

そして、人間というもの。

「あ・うん」という作品にさりげなく込められた向田さんのメッセージを、小川さんは受け取っていた。

「ただ悪い人とか、ただいい人っていうのがあまり出てこなくて、登場人物それぞれに魅力がある。

そこがまたすごいなって。

優しいまなざしで包み込んでいるみたいな。

短い作品ですけれどね、『あ・うん』って。その中にいろんなものが凝縮されてるなって思います」

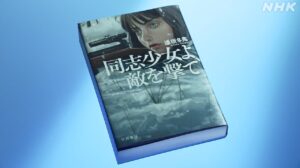

のんきな遺言状?「父の詫び状」

小川さん、エッセーのお勧めは?

「1冊っていうと、なかなか難しいんですけれど『父の詫び状』。

これは向田さんが乳がんを患って、そのあとも後遺症でなかなか右手が動かせなくて、それまでは脚本の仕事を本当に精力的に続けていたと思うんですけれど、それがなかなかできないというタイミングで依頼を受けた作品で、向田さんがおそらく初めて自分の死っていうものを意識されたと思うんですよね。

何か、“これだけは書いておきたい”っていう意気込みみたいなものを感じてすごいなって。

表面的には笑いがあったりするんですけれど、根底にはすごく強い意志のようなものを感じるんです。

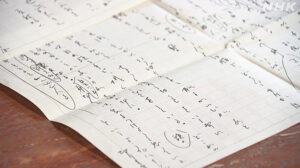

“あとがき”にも書いていらっしゃるんですけれども、右手が動かないので、左手で書いたって。

今までほんとにスラスラスラスラと書いてたのが、それができなくて左手で書くって、原稿用紙1枚を埋めるだけでも、ものすごく大変だし、ひと文字を書くのも思うように書けなくて、そのつど、そのつど、立ち止まって思い出したりとか。

ご自分でも、“のんきな遺言状”でしたっけ、って書いているんですけれど。

まさに、死というものがすごく身近にあるだけ、生きることに対しての意欲が強かったのかなぁと思います。

本当にユーモアがあって、読む人を楽しませたりとか、笑わせたりすることに、とっても重きを置いていたと思うんですけども。

その楽しい話題も、なんかこう、ウサギがピョンピョンピョンって跳ねるみたい。いろんなとこに跳んで、どこに連れていかれるんだろうって思うんですけれど、それをすごく真実味のあるひと言で、バサッとひとまとめにして糸でくくるみたいな、そういうすごみがあると思いますね。

ご自分の体だったり心だったりでつかんだ真実みたいなものを書いていて、自分をよく見せようとか、何かえらそうなところが全くなくて、本当にありのまま正直に。

だからこそ余計なものがないぶん、いつの時代に読んでもエキスがギュッと入ってくるというか、新鮮なのかなと」

「父の詫び状」には、向田さんの父親が亡くなったときのエピソードも書かれている。

「弟が母にいった。

『顔に布を掛けた方がいいよ』

母は、フラフラと立つと、手拭いを持ってきて、父の顔を覆った。それは豆絞りの手拭いであった。母の顔を見たが、母の目は、何も見ていなかった。弟は黙ってポケットから白いハンカチを出し、豆絞りと取り替えた。

母はそのことを覚えていないようであったが、葬儀が終り、一段落した時そのはなしをするとさすがにしょげていた。

『お父さんが生きていたら、怒ったねえ。お母さんきっと撲たれたよ』

笑いながら大粒の涙をこぼした」(「隣の神様」~“父の詫び状”より)

「ペロッって舌を出しながら」

この場面について、小川さんは次のように話す。

「深刻な場面でこそ、ちょっとおかしみのあるというか、ユーモアを交えてやりすごしてしまうみたいな。

その辺が向田さんの器だなって思いますね。エッセーって、基本的にうそがつけなくて、小説は大胆にうそをつけるっていう大きな違いがあると思うんですけれども。

『父の詫び状』の中に、お父様が亡くなって、お母様が動転して手ぬぐいの豆絞りを顔かけてあげたっていうエピソードが載ってるんですけど。でも、あとからお母様は、「え、そんなことはない」っておっしゃって、普通の手ぬぐいだったって(笑)。

でも、何かそこに向田さんの人を楽しませる、そういう精神を感じて。そういうちょこちょこしたところは、ペロッて舌を出しながら書いてある感じがして、いいなって。それもまた向田さんの魅力だなって思いました。

うん。すごくチャーミングというか魅力的。本当にお会いしたかったなって思います」

もし、向田邦子さんと会えたら

では、もし今、向田さんと会うことができたなら、何をしますか。

そんなことも聞いてみた。

「えっと、私も向田さんも、“鰻”が大好きなので、まず鰻屋さんに行って、骨せんべいでもつまみながら、ビールか日本酒を飲んでよもやま話。たぶん作品のことは一切、話さずに食べ物のこととか、料理のこととか、ダラダラと話したいなっていうのと、あと1つ、向田さんのエピソードで、すごく好きなのがあって。

向田さんってスイッチが入ると、たぶんバーって原稿用紙で、本当に速く、速く書いたと思うんですけれど。四っていう漢字を書くのすら面倒で、棒を4本引いたっていう逸話があって。でも、それが本当にそうだったのかどうかっていうのが、ちょっとまだ分かりかねているので、真相を聞きたいなって思っています」

憧れの人と会っても、話すのは小説のことではないという。

なんだか、本当に2人がニコニコしながらお酒をのんでいる姿が浮かんでくるようだ。

きっと向田さんは笑いにくるんで、あまり自分のことは話さない。

小川さんもそれを分かっていて、一緒にほほえんでいるというような…。

「生き方というか、こうと決めたことに対してはまっすぐ歩く。

向田さんは会社勤めをしていて、お給料をもらったら礼服をまず買うようにって、お父様に言われていたんですけれど、実際は、向田さんはボーナスをもらったらすぐそれを持って銀座でしたっけ、行って、ブランド品の黒の水着を買った。

その話がすごく好きで。自分の価値観で生きていくっていう惑わされない生き方っていうものが魅力的だと思いますし。

一方で、当たり前にあるような常識ですとか、あと正義感っていうのも、すごく、強く持っていらっしゃったなって思って。

そのバランスが、自分もこうありたいなっていうのはすごく感じますね。人生を思う存分楽しむっていう姿勢も強くて。

仕事も、もちろんバッチリやって。それは今の目から見ても、とってもまぶしい、鮮やかな生き方だなって思います。

また、幼いころから人への思いやりとか情とかが本当に強くて、自分のことは後回しで、とにかく周りの人を、幸せにする。たぶん読者に対しても同じ気持ちで、“なんか、おいしいもの食べてよ”っていうような気持ちでエッセーとかを書かれてたのかなって思います」

今の時代に通じるメッセージ

向田さんの作品は今、若い人たちにも読まれているという。

没後40年のことし8月22日、「木槿忌」に合わせるように、各地の書店が特設コーナーを設けた。

また、読者が向田作品について語るオンライン交流会も開かれた。

いったい、何が人々を引きつけるのだろう。

「私も改めて考えたんですけれど、まず、本当に今って、白黒はっきり、しかも短絡的につけたがるというか、勧善懲悪で、一人の部分的な過ちを、そこにスポットを当てて、その人全体を全否定してしまうような、木っ端みじんにやっつけるみたいな、そういう不寛容な風潮があるなかで、向田さんの作品を読むと、そうではなくてグレーゾーンがたっぷりと用意されていて。そこで、こんな生き方も許してくれるのかなって。

とっても向田さんって母性が強いなって思うんですけれど。その母性愛に救われるようなところがあるのかなって思いますね。どんな生き方でも、生きているだけでいいんだよって。

向田さんがお母様におっしゃったことばで、どんな人でも苦労っていうものを背負って生きていくんだけど、どうしていくかが知恵の使いどころで、あんまりくよくよしないで、ときがたてば笑い話になるよっていうようなことおっしゃったって。その辺に強さがあるのかなって思いますね」

いつ読んでも古い感じがしない。

だから、今こそ読んでみてほしい。

小川さんは、そう話した。

最後に、小川さんが大好きな「あ・うん」の“あとがき”の一節を引用したい。

向田さんが遺した「夢」についての話だ。

「私はいままで夢を見ることの少ないたちであった。夢を見て叶えられない寂しさがおそろしかったのであろう。臆病であり卑怯であったと思う。

夢は見るものだなと、五十を過ぎた今、思っている。叶わぬ夢も多いが、叶う夢もあるのである」(あとがき~「あ・うん」より)

NEWS UP“刃物を渡るように文章を” ~親友・向田邦子~

NEWS UP「すてきなひとでした。原稿が遅いこと以外は」

NEWS UP今もスタートラインに 姉・向田邦子の贈り物

ご意見・情報 をお寄せください