科学と文化のいまがわかる

文化

展覧会で見る高畑勲さんの思い

2019.09.12

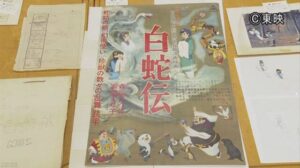

テレビアニメ「アルプスの少女ハイジ」や映画「火垂るの墓」などを手がけ、去年4月に82歳で亡くなった日本アニメーション界の巨匠、高畑勲さん。その創作活動を振り返る展示が東京国立近代美術館で開かれている。会場を訪れて目にするのはアニメの名作の数々だが、感じるのはアニメーションにかけた高畑さんの思いだ。

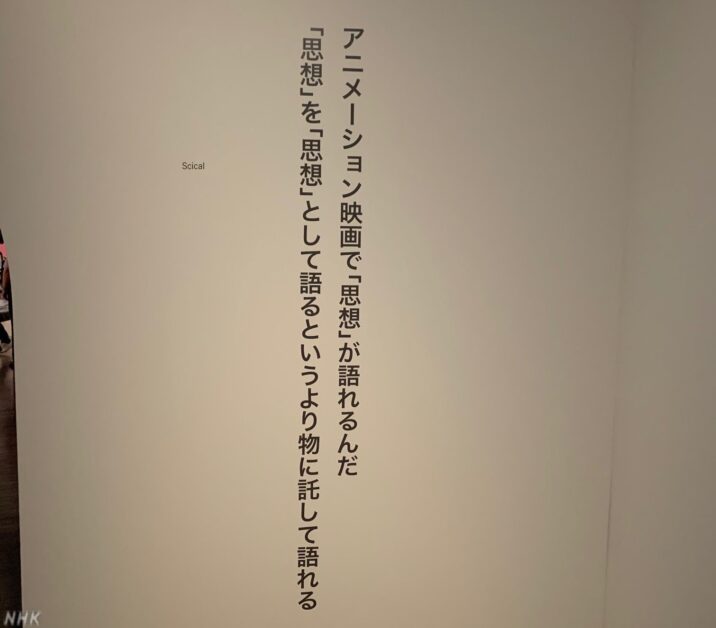

ことばから思いをひもとく

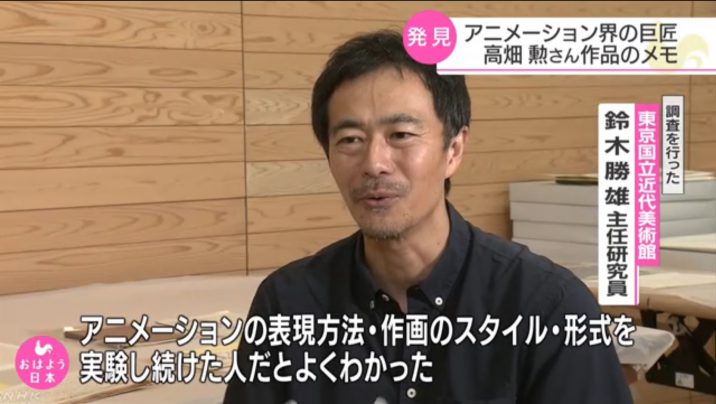

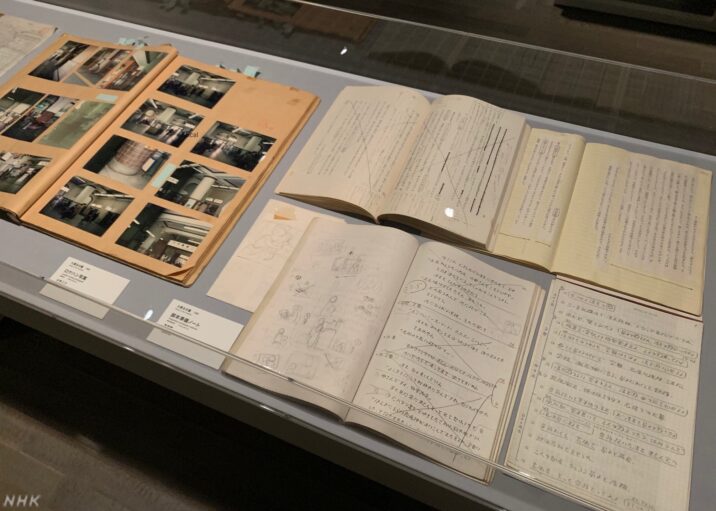

今回の企画展の軸になっているのが、高畑さんが残したことばの数々。絵を描くことがほとんどなかった高畑さんの創作活動を表現するために、会場には高畑さんが記した多くの「ことば」が展示されている。そのうちのひとつが、高畑さんが亡くなった後に自宅から見つかった創作メモなどの大量の資料。特に、20代のころの創作活動が分かるメモも多数あり、展示を企画した東京国立近代美術館の鈴木勝雄主任研究員は、これまであまり知られていなかった若き日の思いについても触れることができたと話す。

「高畑さんのご自宅から段ボールに入ったものがずいぶん出てきて、中身を見るまではどういうものか分かりませんでしたが、開いてみたらびっくり。高畑さんがアニメーション監督としてキャリアを歩まれた50年間の軌跡が手書きのノートやメモで保管されている、『記憶の貯蔵庫』のようなものだったんです。高畑さんの演出術を視覚化するのは難しいですが、様々な資料が出てきたことによって、その一端が見えるようになりました」

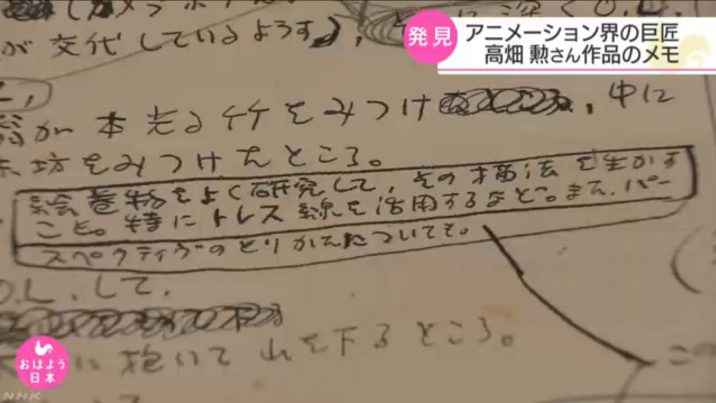

若き日の「かぐや姫」の企画案

見つかった資料のなかに、「ぼくらのかぐや姫」と書かれた3枚のメモがあった。書かれた年代ははっきりしないが、高畑さんが20代のころ勤めていたアニメ制作会社で「竹取物語」に関する企画を提案するためのアイデアが書き留めてあった。「絵巻物をよく研究して、その描法を生かすこと」「歌をふんだんに使って物語の筋をよどみなく流動させる」「各キヤラクタアは、簡略化してよいが抽象化のうちにも充分人間の姿を感じさせねばならない」といった、新たなアニメーション表現を模索する高畑さんのことばが記されていた。

それから半世紀以上たった平成25年、高畑さんは、遺作となった「かぐや姫の物語」を公開することになる。鈴木主任研究員は、このメモと「かぐや姫の物語」のつながりは分からないとしながらも、「竹取物語」は温めていた題材の1つだったのではないかと話す。

「『かぐや姫の物語』を企画する際に、竹取物語の絵巻物の表現を取り入れたアイデアがあったということを思い出したんだと思います。あるいは反すうし続けたのかもしれません。このメモからは、これまでのアニメの表現を打ち破ってその先にある新しい表現を作り上げなければいけないという思いを、かなり早い時期から抱いていたことがよく分かります」

リアルな表現を追い求めて

「ぼくらのかぐや姫」のメモの中に「絵巻物をよく研究して、その描法を生かすこと」ということばがあるように、高畑さんはアニメを作る際に、実際に作品の舞台となる場所や登場する人・物などを細部に至るまで調査し、研究していた。今回の展示でも、そのことがよく分かる資料がいくつも展示されている。例えば、昭和49年に放送が始まったテレビアニメ「アルプスの少女ハイジ」では、主人公のハイジたちが生活するスイスなどで建物や人物などの写真を撮影。チーズやバターなど、食べ物についても調査を行っている。また、昭和63年に公開された「火垂るの墓」では、舞台となった神戸を巡り、脚本作りに反映させていた。これらの資料から、高畑さんは徹底した取材や研究を通して作品を作り上げ、細部の表現を追究することで物語のリアリティーを生み出していたことが分かる。

作品づくりの「民主化」とは

また、見つかったメモの中には、作品づくりの「民主化」について記したものもあった。昭和43年に公開された「太陽の王子 ホルスの大冒険」で初めて監督を務める際に書いた「作品参加 作業上の民主化について」というメモだ。この中で高畑さんは、アニメーションの制作は分業で行われ、絵を描く動画や作画のスタッフに企画や演出が「天下り式」に押しつけられていると指摘している。そのうえで、「企画、脚本内容、演出、キヤラクターデザイン等、動画作画以前の段階への動画作画家の参加、すなわち動画作画家の意見、意志、絵柄等その段階で出来るだけ反映させること」などと、作品づくりに参加する機会を均等にすることを打ち出している。この作品では実際に、参加したスタッフからアイデアを募集して作品を練り上げていった。

平成6年に公開された「平成狸合戦ぽんぽこ」に関する展示でも、同じような手法をとっていたことが分かる資料がある。それは、たぬきたちのさまざまな様子が描かれたイメージボード。高畑監督の素案をもとに、絵コンテなどを担当した百瀬義行さんと作画監督を務めた大塚伸治さんが描いたもので、高畑さんはこのイメージから作品を構成していった。

「高畑さんは絵を描かない演出家で、自分のために出してくる絵にそのつど感動して、期待する以上のものが返ってくるということが、仲間たちとの間にずっと繰り広げられてきた。イメージボードの段階、シナリオ段階でのアイデア出しを高畑さんも喜んで聞きたかったと思う。一緒に作って、アニメーションの表現の可能性がどこまであるのか確かめたかった。その軌跡がよく分かる」

(鈴木勝雄主任研究員)

日本アニメの礎を感じて

今回の展示を見たときに、長年アニメの製作をともにしてきた宮崎駿さんのことばを思い出した。それは、高畑さんのお別れの会でのあいさつだ。

「僕は、パクさん(高畑さんの愛称)と夢中に語り明かした。ありとあらゆること、作品について。パクさんの教養は圧倒的だった。僕は得がたい人に巡り合えたのだとうれしかった」

新しい表現を生み出すために、取材や研究を重ねていた高畑勲さん。展示からは、仲間たちと切磋琢磨(せっさたくま)しながら築き上げていった日本のアニメーションの礎がよく見て取れる。「高畑勲展」は10月6日まで。数多くの展示物をじっくりと見て、高畑さんの思いを感じてもらいたい。