科学と文化のいまがわかる

科学

日本人が月面に立つ日

2018.03.07

今月3日、アメリカやロシア、中国など世界およそ50の国の閣僚らが集まり、今後の宇宙探査の枠組みについて話し合う国際宇宙探査フォーラムが東京で開催されました。

アメリカの宇宙ベンチャー「スペースX」による火星向けロケットの打ち上げ成功。アメリカ政府による国際宇宙ステーションの民営化方針の発表。さらには、月周辺に新たな宇宙ステーションを建設する構想など人類の宇宙探査はいま大きな転換点を迎えています。

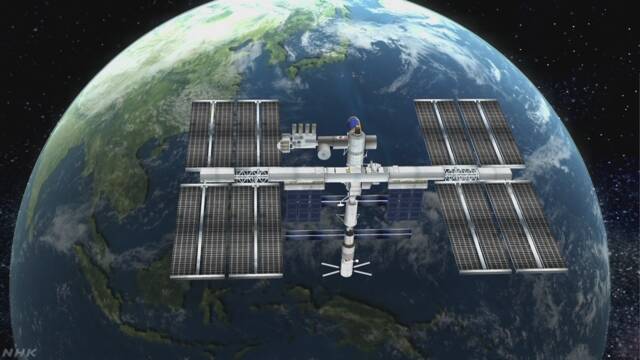

宇宙探査の舞台は、この20年、地球の上空400キロにある国際宇宙ステーションでしたが、それが月、そしてその先の火星など深宇宙=ディープスペースへとフロンティアを広げようとしているのです。

こうした中、日本も各国が協力して行う月面の有人探査に参加できるよう技術的な検討をしていくと発表しました。アメリカ、ロシアだけでなく、中国、インドなども月面の有人探査に向け活発に動き始める中、日本人は月面に立つことができるのか、いま科学技術立国としてのあり様が問われていると専門家は指摘します。激変する宇宙開発の最前線を解説します。

人類は月、火星を目指す

国際的な宇宙探査の方向性や協力体制などについて話し合う閣僚級の会合「国際宇宙探査フォーラム」が、今月3日、東京で開かれました。

議長国を務めたのは日本。国際宇宙ステーション計画に参加しているアメリカやロシアなどのほか、独自に宇宙開発を進める中国、インドなどおよそ50の国と国際組織から閣僚や宇宙機関の代表などが参加しました。

会議では、当日、共同声明を発表。月、火星、その先の太陽系の探査活動が広く共有された目標であるとする内容が盛り込まれ、今後、世界各国が進む宇宙探査の方向性が示されました。

「国際宇宙ステーションは、次の段階に移行する。月の近くに建設する宇宙ステーションに、他の国もぜひ関心を示し、参加してくれればと思っている」(アメリカ ジョナサン・マルゴリス国務次官補代理)

「月に探査機を送り、サンプルを持ち帰ったり、月の裏側を探査したりする計画だ。アメリカの月近くの宇宙ステーションの構想には参加していきたい」(中国 呉艶華国家宇宙局副局長)

新たなフロンティアへ

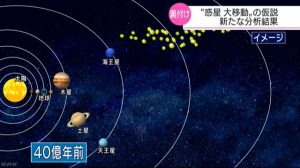

では、いまなぜ、月や火星を目指す動きが加速しているのでしょうか。ひと言で言えば「地球のまわりは分かってきた、次は月・火星だ」ということです。

国際宇宙ステーションに宇宙飛行士が滞在を始めて、ことしで18年。地球周辺の宇宙空間に人類が暮らすことは、すでに達成されました。

地球周辺は宇宙開発に参入してくる民間企業に任せ、人類が滞在できる領域をさらに広げようという動きが加速しているのです。

また、ロマンではなく、現実の問題として、真剣に取り組むべきとする声もあります。火星に向けたロケットの打ち上げを成功させ、世界を驚かせたスペースXのイーロン・マスクCEOは、地球の人口の急激な増加や環境問題などを考えると、人類は、40年から100年後に火星に住むという選択肢を持っておくべきではないかとしています。

月や火星は住める?

では実際に人類が、月や火星に住むことは可能なのでしょうか。

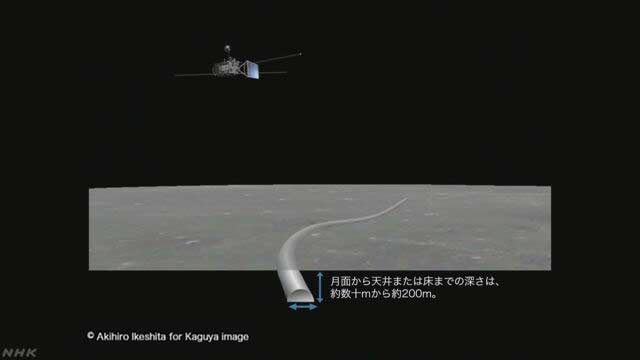

月については、去年、長期滞在が実現できるかもしれないと思わせる大きな発見がありました。月の地下に、全長50キロ、つまり東京の都心から神奈川県の江の島ほどまである巨大な空洞があるとわかったのです。こうした地下空間は、月面の300度ほどある寒暖差や宇宙放射線などから身を守ることができるため、人類の活動拠点になると各国とも関心を持っています。

また火星には、薄い大気もあり、隣の惑星でもあるため、太陽系の中ではいちばん移住しやすいと言われます。

各国の構想や計画

すでに各国とも、月に向けた独自の構想、計画を掲げています。

アメリカ

月に宇宙ステーション建設(2020年代後半)

月面に人を送り探査

ロシア

月面に人を送り探査(2030年までに)

月面に基地建設

中国

独自に月面に人を送り探査(2030年までに)

月面に基地建設

インド

来月にも月面着陸機を打ち上げ

月面有人探査に必要な技術開発

UAE

100年後までに火星移住

このように、月周辺に宇宙ステーションを建設しようというアメリカ、月面に人を送り込むというロシアだけでなく、中国も2030年までに独自に月面に人を送り込む計画を発表しています。さらにインドも将来の月面有人探査に向け、来月にも月面着陸機を打ち上げるなど、新たなフロンティアを目指す競争は激しくなっています。

岐路に立つ日本

これに対し、日本は去年12月、アメリカが2020年代後半に完成を構想している月を周回する宇宙ステーションの建設や、各国が行う月面の有人探査に日本が参加できるよう技術面などで検討していくと決めました。

予算の面などで独自にはできないが、各国と一緒に取り組みたい、という考え方です。

なぜ、独自にはできないが、一緒にはやりたいのか。その背景には、世界の中での「日本の存在感」を低下させてはいけない、という危機感があります。

政策研究大学院大学の角南篤副学長は「中国人宇宙飛行士が月面に立つ、あるいはインド人宇宙飛行士が月面に立つ。そしてそれをわれわれ日本人が地球上で、月から送られてくる映像をみながら、何を感じるのか、ということに尽きる。日本が乗り遅れるようであれば、それはやはり国際社会からの日本に対する信用、科学技術をベースにした信頼ですから、それを失うということになる」と指摘しています。

国際宇宙ステーション計画では、日本は、実験棟「きぼう」の建設などで貢献し、アメリカが持つ枠から日本人宇宙飛行士の滞在枠を獲得してきました。月という新たなフロンティアでも、技術貢献によって日本人宇宙飛行士が参加していく道筋をつくることができるのか、課題となっているのです。

独自技術で貢献を

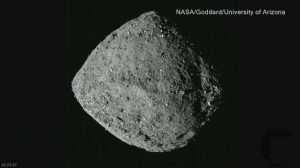

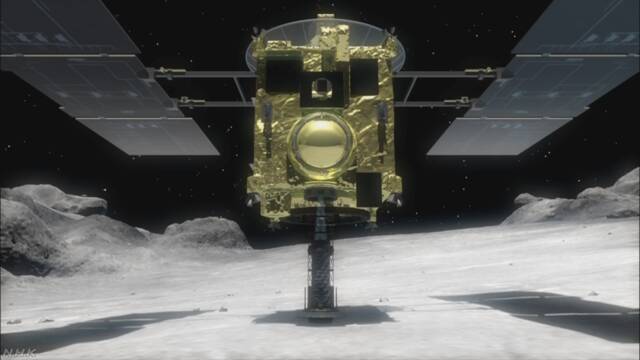

その鍵となる日本独自の技術。その一つが「天体への着陸の技術」です。その技術を世界に見せつけたのが、あの「はやぶさ」です。

日本は、小惑星「イトカワ」に探査機「はやぶさ」を着陸させる難しい挑戦に成功しました。この技術を発展させ、アメリカのアポロ計画では誤差が20キロもあった着陸の精度を、数十メートルにまで縮めることを目指しています。

月面には、水資源があると見られる場所や太陽光が絶えない場所があり、月面で人類が活動を始める上で重要な場所になります。こうした場所にピンポイントで着陸できる技術を各国とも必要としています。

また、ドッキングの技術にも日本独自のものがあります。宇宙輸送船「こうのとり」では、国際宇宙ステーションに近づき、相対的に静止したうえで、ロボットアームでつかんでドッキングするという世界で初めての方法を確立しました。安全性が高いことから、現在運用されているアメリカの2つの宇宙輸送船も、同じ方法が採用されました。

これらの技術を発展させ、貢献することで、各国が協力して行う月面探査に参加しようというのです。

JAXA有人宇宙技術部門の佐藤直樹技術領域上席は「日本は少し閉塞感(へいそくかん)があり、若者の技術離れという問題もある。月から日本人宇宙飛行士が語りかけることができれば、大きなモチベーションになると思う。日本全体が一体となって宇宙探査を推進していくことが必要です」と話していました。

宇宙探査も着実に

こうした戦略はうまくいくのか。注目したいのは、ことし6月ごろ予定されている「はやぶさ」の後継機「はやぶさ2」の小惑星「リュウグウ」到着と、その後の着陸です。日本が培ってきた技術を使って、地球からおよそ3億キロ離れた、大きさ900メートルほどの小惑星に探査機を再び無事、着陸させられるのか。世界が注目する中、新たな挑戦を確実に成功させ、日本の存在感を高めていくことが、次なるフロンティアでの日本の活躍につながっていくと考えます。