科学と文化のいまがわかる

医療

サイカル研究室

ヒトの薬を鳥に絶滅危惧種に迫る鳥インフルエンザ

2023.11.18

世界的に感染の拡大が続く鳥インフルエンザ。

昨シーズンは、日本国内だけで養鶏場のニワトリなどおよそ1771万羽が処分されて過去最多となり、今シーズンも、ウイルスを運ぶ渡り鳥が海外から飛来する季節を迎え、各地で警戒が高まっています。

実は鳥インフルエンザに感染するのはニワトリなどの家きんだけではありません。

動物園や保護施設などで飼育されている希少な鳥にひとたび感染が広がれば、種の存続が危ぶまれる事態につながります。

そうしたなか、期待されているのがヒト用のインフルエンザ治療薬。

鳥に投与することで、命を救えるのではないかと研究が進められています。

始まりは7年前の1羽の死

秋田市にある大森山動物園。

絶滅危惧種のニホンイヌワシの保護と繁殖の高い実績を誇ることで知られています。

7年前の2016年11月、園内の動物病院で一時的に飼育されていたコクチョウが死んでいるのが見つかり、高病原性の鳥インフルエンザウイルスが検出されました。

鳥インフルエンザが養鶏場などで発生した場合、国の防疫指針に沿って、ニワトリなどの家きんはすべて処分されることになっていますが、動物園などでは、状況に応じて処分をするかどうかを判断することとなっています。

大森山動物園の小松守園長は、感染拡大の防止と動物の保護という2つの考えの間で、ぎりぎりの判断をしなくてはならなかったことを今でも苦しく感じていると振り返ります。

処分が義務づけられた「比内鶏」などの家きんのほか、感染拡大を未然に防ぐため、コクチョウとの接触の可能性があったハクチョウやペリカンなどもやむなく処分したのです。

ただ、絶滅危惧種の二ホンイヌワシは、どうしても処分に踏み切れませんでした。

国内での生息数はおよそ500羽とされる希少なイヌワシを処分してしまうと、今後の繁殖に大きな影響が出てしまいます。

環境省と協議を重ねた結果、感染が確認されない限り、処分しないことにしたのです。

ほかの鳥に感染を広げてしまうリスクもありましたが、動物病院の1室に隔離するなどして、感染の終息を待ちました。

秋田市大森山動物園 小松守 園長

「感染しているかいないかわからない状況で、判断を下さなければならなかったことが苦しかった。命の重さはみな同じですが、数が限られた種については、よりいっそう守ってあげなければ、命をつなぐことはできないと思っています。イヌワシに1羽でも感染が確認されれば、すべてを処分しなければならなかったはずなので、終息するまでのおよそ1か月半は緊張感と不安感で生きた思いがしなかったことを覚えています」

ヒトの薬を鳥に 治療法を開拓する研究者

大森山動物園で最初に死んだ鳥の検査をしたのが、北海道大学の迫田義博教授の研究グループでした。

このとき、迫田教授は苦渋の思いを小松園長から伝えられていました。

北海道大学 迫田義博 教授

「あれから7年がたちましたが、小松園長からの電話をとって覚えているのは、感染を封じ込めなくてはならないという思いと、鳥たちを助けたいという思いが葛藤するなかで、処分の判断をしなくてはならないという苦しさが伝わってきたということです。当時は感染した鳥たちを積極的に救うためのツールがなかったので、小松園長たちの気持ちに応えるためにも、ウイルス研究者として殺処分以外の方法に発想を転換する研究を行う必要があると強く思いました」

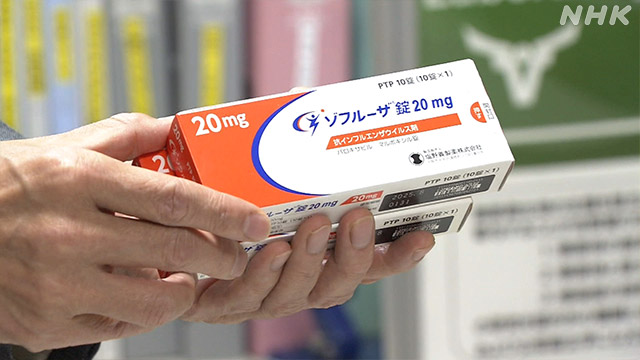

迫田教授が考えたのは、ヒト用のインフルエンザ治療薬を感染した鳥に対して活用することでした。

ヒトのインフルエンザを治療するために開発された薬のなかには、ウイルスが細胞のなかで増殖するのを抑える働きを持つものがあります。

この働きが鳥でも確認できれば、治療薬として使えるかもしれません。

研究グループは、実際に高病原性の鳥インフルエンザウイルスに感染したニワトリに、「ゾフルーザ」というヒト用のインフルエンザ治療薬を投与する試験を行いました。

その結果、投与した4羽のニワトリはすべて生存します。

ウイルスの増殖を抑える効果も確認され、国際的な専門誌に成果を発表しました。

野生の鳥でも治療薬の効果が確認されつつあります。

去年は鳥インフルエンザに感染した北海道の野生の猛禽類が衰弱した状態で相次いで発見されました。

このうち、保護された絶滅危惧種のオジロワシなど11羽に緊急で薬を投与したところ、7羽が生き残り、野鳥で鳥インフルエンザの治療に成功した初めての例となりました。

北海道大学 迫田義博 教授

「感染した鳥を生かす確率を高められるツールの1つが、今回の抗ウイルス薬による治療なのだと思います。命を取り留められたということで、やはりニワトリで取ったデータが間違いでないことを実証することができました。そういう1歩ずつの前進がほかの鳥への研究につながっていくはずです」

脅威が迫る沖縄の絶滅危惧種「ヤンバルクイナ」

鳥インフルエンザの治療法の確立は、時間との戦いになりつつあります。

豊かな自然が残る沖縄県北部の「やんばる(山原)の森」にしか生息していないヤンバルクイナにも鳥インフルエンザの脅威が迫っています。

飛ぶことができないヤンバルクイナは、近年、生息地に侵入してきたマングースやネコなどの外敵に襲われやすく、現在の生息数は1500羽程度と絶滅が危ぶまれています。

沖縄県では去年12月、県内で初めて養鶏場のニワトリから高病原性の鳥インフルエンザウイルスが確認され、今シーズンも発生に警戒が高まっています。

また、国立環境研究所などのグループがヤンバルクイナの細胞や遺伝子を詳しく調べたところ、鳥インフルエンザへの抵抗性が低い可能性があることがわかりました。

ひとたび感染してしまえば、多くが死んでしまうおそれがあるのです。

県北部の国頭村にある環境省のヤンバルクイナの保護施設で、長年活動を行う獣医師の長嶺隆さんは、ヤンバルクイナにも鳥インフルエンザの感染が及ぶのではないかと懸念を強めています。

この施設では、2010年からヤンバルクイナを繁殖させて数を増やしたり、車にはねられるなどして傷を負ったヤンバルクイナに治療やリハビリを施して将来的に自然に帰したりする取り組みを行っています。

しかし、鳥インフルエンザウイルスが施設に侵入すれば、現在飼育されている70羽のヤンバルクイナに一斉に感染が広がるおそれがあります。

どうぶつたちの病院 沖縄 長嶺隆 理事長

「我々が恐れているのは、ここにいるヤンバルクイナが全滅してしまうのではないかということです。最新の研究では、ニワトリ並みに鳥インフルエンザに弱いのではないかと考えられていて、今ここにいる鳥たちが数日のうちに消えてしまうこともありえると思っています」

施設では、人間や小動物がウイルスを持ち込まないように、靴の交換や消毒などが徹底されているほか、周囲には消毒用の石灰がまかれています。

しかし、野生への復帰を目指すヤンバルクイナは自然に近い環境で飼育する必要があります。

密閉した環境で飼育したり、ケージの上に編み目の細かいネットを張ったりすると、空気の流れが滞ってカビの1種が引き起こす別の致死率の高い病気になるおそれがあるため、ウイルスを運ぶ野鳥との接触を遮断することが難しいのです。

希少な鳥たちを治療薬で救えるか

このため施設では、ヤンバルクイナが鳥インフルエンザに感染した場合に備え、この夏から北海道大学の研究グループとともにヒト用のインフルエンザ治療薬を投与する試験を始めました。

粉末にした薬を口から入れた魚をヤンバルクイナに食べさせて、健康状態を観察したり、血液を採取したりして、薬が安全に投与できるかどうかを確かめています。

どうぶつたちの病院 沖縄 長嶺隆 理事長

「万が一、施設で鳥インフルエンザが発生したときは、おそらくそのまま何の手を打つこともできずに、死んでいくヤンバルクイナを見ていくことになるだろうと思います。地球上で沖縄県北部のこの地にしかいない鳥たちが絶滅することはどうしても避けなければなりません。研究中の薬がヤンバルクイナを鳥インフルエンザから救う特効薬になってほしいと思っています」

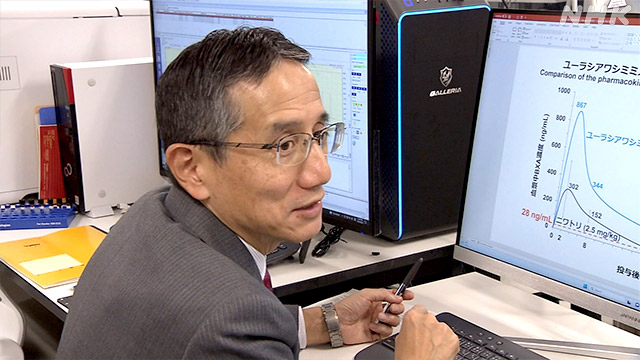

沖縄で採取したヤンバルクイナの血液は北海道大学に届けられ、詳しい分析が続けられています。

薬を投与した量や時間の経過で、血液に有効な成分がどのくらい残るのかを詳しく調べ、効果が期待できる薬の量を導き出そうとしているのです。

北海道大学 迫田義博 教授

「人間でも鳥でも、薬が効果を発揮するためには用法と用量をきちんと調べなくては使うことはできません。また、鳥の種類ごとにも効果が出る量に差があるので、きちんとしたデータを取る必要がありますが、ヤンバルクイナが薬の副作用で死んでしまうことが許されないので、非常に難しい試験です」

11月には、これまでの試験の分析結果を共有する会議が北海道と沖縄を結んで開かれました。

同じ薬の量ではニワトリよりも効果が出にくいことがわかり、今後もヤンバルクイナに合った薬の量や投与の手順などをさらに研究して、マニュアルを整えていくことにしています。

「投与する薬の濃度を少し高めにすることや回数を多くすることが必要なようです」

「今回の結果をベースにしながら、攻略していく方法を考えていければ非常にうれしく思います。これからもよろしくお願いします」

また、迫田教授たちは、全国の動物園などの協力を得て、様々な希少な鳥たちの治療の可能性を探り、生物の多様性を守るための1つの選択肢となることを目指しています。

一方で、懸念されるのは、薬の投与によって耐性を持つウイルスが出現することです。

迫田教授は希少な鳥に使用する場合は、動物園などの管理された環境で少数の個体に適切な量を投与するだけとなることからリスクは小さいとしていますが、今後も安全性を慎重に検証していくことにしています。

北海道大学 迫田義博 教授

「これまで絶滅した種はたくさんあると思いますが、守れる種をしっかりと守っていくことはわれわれ人間の責務だと考えています。鳥インフルエンザの被害を小さくするための手法として、薬による希少な鳥たちの治療はこれから有効になっていくと思います。日本できちんとしたデータを取ることで、世界中の希少な鳥の保護につなげていきたい」

(11月19日 おはよう日本で放送)

NEWS UP人から感染? 動物むしばむ歯周病

ご意見・情報 をお寄せください