科学と文化のいまがわかる

文化

核兵器廃絶は他人ごと?被爆地だけの問題?

2022.02.04

広島や長崎の出身でもないのに、どうしてそこまで積極的に活動するのか。

その思いを聞いてみたいと思った。

核兵器禁止条約が発効してから、2022年1月で1年がたった。

被爆地に関わる人たちが中心だった核兵器廃絶を求める活動に、

いま、広島や長崎にルーツのない、いわば“他人ごと”だったはずの大学生たちが新たに加わってきている。

何が若者たちを突き動かしているのか、その姿を追った。

若者たちが向かった先は・・・

「これから面会してきます。

しっかり議論していきます、頑張ります!」

スマートフォンに向かって意気込みを語り、

その映像をすぐさまSNSで投稿する若者たち。

「じゃあ、そろそろ行こうか」

向かったのは、衆議院議員会館。

スーツを着込んだ議員の関係者や省庁の職員ばかりの雰囲気に、少し緊張した様子を見せながら、面会を依頼した国会議員の部屋を訪ねた。

面会の目的、それは核兵器をめぐる問題について、議員と直接議論することだ。

この取り組みは大学生たちが去年から始めたものだ。

核兵器の問題について、国会議員の姿勢を可視化するため、大学生を中心としたメンバーがアポ取りから面会、さらに情報発信に至るまで、すべて自分たちだけで行っている。

これまでに5人の議員と面会。

2021年12月下旬には公明党の議員との面会が実現した。

与党の議員では初めての機会だった。

与党議員に疑問をぶつける

核兵器を全面的に禁止する初めての国際法、

核兵器禁止条約が発効して2022年1月で1年を迎えた。

しかし、日本政府は「核保有国の協力がない」ことを理由に、条約に参加していない。

ことし、初めて開かれる予定の締約国会議にオブザーバーとして参加することにも慎重な姿勢を見せている。

唯一の戦争被爆国である日本がこのままでよいのだろうか。

そんな思いを若者たちは議員に直接投げかけた。

「核抑止を認める日米安保の今のあり方は、見直すべきだと思いませんか?」

「日本の条約への参加に向けて、与党としてどのような働きかけをされていますか?」

面会の目的は、議員の考えをただ聞くことではなく、ともに議論をした上で行動を呼びかけることだ。

議員は、若者たちの考えに共感する一方、政府や党の考えに理解を呼びかける。

若者たちは質問を重ね、行動を迫った。

被爆地出身でなくても

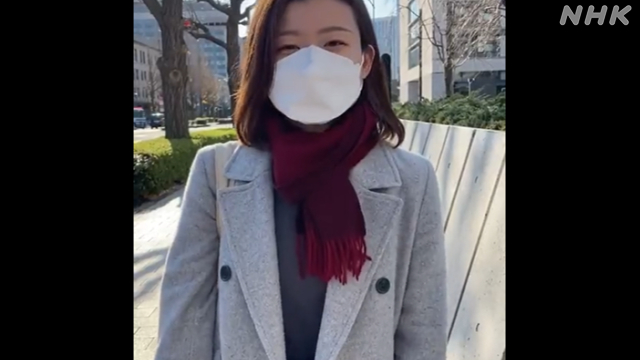

この日の面会に参加した1人、上智大学2年の徳田悠希さん。

被爆地、広島や長崎ではなく、東京出身だ。

徳田さんが核兵器や平和の問題に関心を持つきっかけとなったのは、中学3年生の時に修学旅行で聞いた、広島の被爆者の男性の話だった。

男性は、被爆した体験を顔をゆがめながら話してくれた。

14歳の時、広島市郊外の軍需工場で学徒として働いていた時に被爆した男性は、負傷した軍人たちが死にゆく姿を目の当たりにし、あらゆるものが焼けた光景、焦げた臭い、そして静寂が今でも忘れられないと語った。

当時のつらい記憶を苦しそうに話し終えると、「何も考えずに生活しているうちに、あなたたちにも核兵器が使われるかもしれないよ」と徳田さんたちに語りかけたという。

授業で学んだ程度で表面上の知識しかなかった「日本への原爆投下」が、現実に起きた出来事で、いつかまた起きるかもしれないということに改めて気づかされた。

しかし、同級生たちは、男性が自身の経験を踏まえて、若者の未来を案じてくれているのに、真剣に聞いてはいない。

徳田さんは焦りや申し訳なさのような感情を覚えた。

そんな思いを抱えながらも、中学・高校では行動に移す機会が得られないまま、大学生となった徳田さん。

その年に参加したオンラインイベントで、自分と同じ思いを持った同世代の仲間と出会い、若者が主体となった平和・核廃絶の活動に加わることになった。

活動の中心を担っていたのは広島や長崎出身の学生たちで、徳田さんは参加当初、「これまでに何の経験もなく、被爆者の話を聞く機会も少ない私に何ができるのだろうか」という不安もあった。

しかし、その思いは活動に参加するうちに少しずつ薄れていったという。

「核兵器をなくしたい」という同じ思いを持った被爆者やさまざまな世代の人たちとの出会いによって、自分の中で核兵器の問題に対する確固としたスタンスが形成される感覚があったと振り返る。

大切なのは、未来のために今できることをやることだと気付いたのだ。

活動に参加するメンバーは、いま、半数が被爆地以外の出身者になった。

議員面会の取り組みも各地に広がり、メディアにもたびたび取り上げられるなど、注目度も高まりつつある。

授業やアルバイトなど忙しい大学生活を送りながら、使える時間のほとんどを活動にあてているという徳田さんを突き動かしているのは、中学生の時に被爆者の話を聞いて感じた思いだ。

「もし核兵器が使われて、自分や誰かが傷ついてしまったら、何もしなかったことを後悔する」

(徳田悠希さん)

「核兵器によって誰かの未来を奪いたくないし、奪われたくないっていう思いがずっとあります。だからこそ黙ってちゃいけないなって。何もしなかったらそれは変わらないわけで、気づかないうちに被害者にも加害者にもなってしまう。その中でやっぱり自分ができることをしていきたい」

「教えて下さい」ではなく「行動してください」

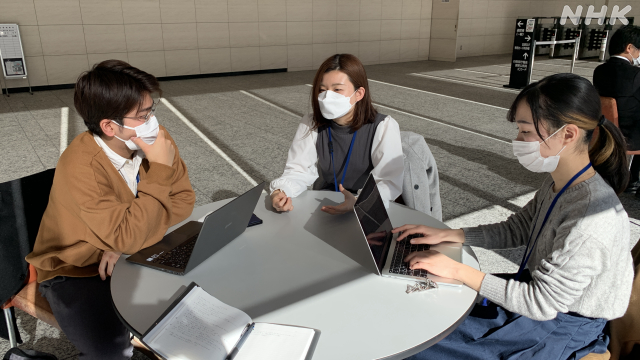

議員との面会時間は1時間あまりに及んだ。

面会が終わると、一息つく間もなく、「反省会」が始まった。

「どうだった?」

「核政策についてはっきりと意見を言ってもらえたのはよかった。でももっとアクセルを踏んでもらうにはどうすればいいかな」

「与党の議員に会って終わり、にしてはいけないよね」

国会議員と議論ができたことへの手応え以上に、課題や反省点が多く聞かれた。

これまでの面会をきっかけに、一部の議員が核兵器禁止条約の締約国会議に日本がオブザーバー参加することを選挙公約に加えるなど、目に見える成果も出ている。

その一方で、忙しいことを理由に断られるケースは多く、対等に扱ってもらえていないと感じることも少なくないという。

それでも徳田さんたちは面会を求める働きかけを続けている。

自分たちの行動で議員を、そして世界、自分たちの未来を変えたいという思いがあるからだ。

(徳田悠希さん)

「会うまでの道のりがこんなに大変なんだということは驚きました。でも実際話をしてみると、人対人なんだっていうことは思いますし、学生と国会議員という立場の差は感じないようにやっています。『教えて下さい』という姿勢でインタビューするのではなく、私たちのスタンスはあくまで『行動して下さい』と要請すること。すでに決まっていること、先例があることだからといって諦めるのではなく、何か動かないといけない。その先には『一緒に行動しましょう』というムーブメントを作り出したいと思っています」

“自分ごと”として 自分の現在・未来に関わる問題

徳田さんのような若い世代には、長年核軍縮に取り組んできた当事者も期待を寄せている。

国連軍縮部門のトップ、中満泉 軍縮担当事務次長。

去年11月には、業務の合間を縫って、徳田さんの団体のメンバーとのオンラインミーティングにも参加した。NHKのインタビュー取材の中でもこう期待を寄せた。

(中満泉さん)

「若い人たちが気候変動問題に取り組んだのと同じような形で、『これは自分たちの現在、そして未来の安全保障に関わる問題なんだ』ということを認識していただいて、自分の身の回りから少しずつ広げていって、地域で、社会で、そして国レベルで議論をしていく新しい方策を考えてもらいたい。実際に核が使用されてしまった時の現実的な結果というものを本当の意味で語れるのは日本なのであり、国際社会に向けて発信してほしい」

中満さんは、日本でも幅広い世代に浸透しつつある「SDGs」への意識と同様に、核兵器をめぐる問題を“自分ごと”として考え、個々人が発信するトピックスとして捉えてもらいたいと話した。

広島と長崎に原爆が落とされてからことしで77年。

いまも地球上には1万3000発以上の核弾頭がある。

「2度と原爆を使ってはならない」と訴え続けてきた被爆者は、年々少なくなってきている。

年始に予定されていたNPT=核拡散防止条約の再検討会議、そして3月に開催予定だった核兵器禁止条約の初めての締約国会議も新型コロナウイルスの感染拡大の影響で延期され、核廃絶に向けた機運がしぼんでしまうのではないかと危惧する声もあがっている。

徳田さんたちも2つの会議に合わせてイベントや取り組みを予定していたが、計画の変更を余儀なくされている。

「核兵器の問題は、持続可能な未来をどう作っていくかという点で、目標は環境問題と共通していて、私たちの行動によって変えることができる」

逆風にもめげず、前を向いて今できることを模索している姿は、とても頼もしく見えた。

核兵器のない未来は決して絵空事ではない。今回の取材で、自分ごととしてとらえ活動する徳田さんたちの姿を見て強く感じた。