科学と文化のいまがわかる

文化

終わらない「原爆の図」

2022.12.01

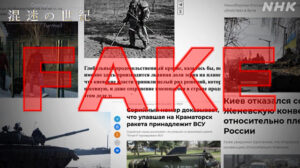

米ソの冷戦。そして冷戦後に続く「第3の核の時代」ともいわれる現代。出口の見えないウクライナでの戦争で、ロシアは強大な核戦力をちらつかせて威嚇し、国際社会は核兵器使用への懸念をかつてなく強めている。

その今、私はある絵画に向き合うことになった。

「原爆の図」。広島出身の画家とその妻が30年以上、描き続けた作品群だ。戦後、原爆投下の実相を伝え続けた作品の背景を調べると、そこには時代を超えて今に生きる人たちに投げかけるかのようなメッセージがあった。

(名古屋放送局 記者 三野啓介)

時代を超え 訴える絵画

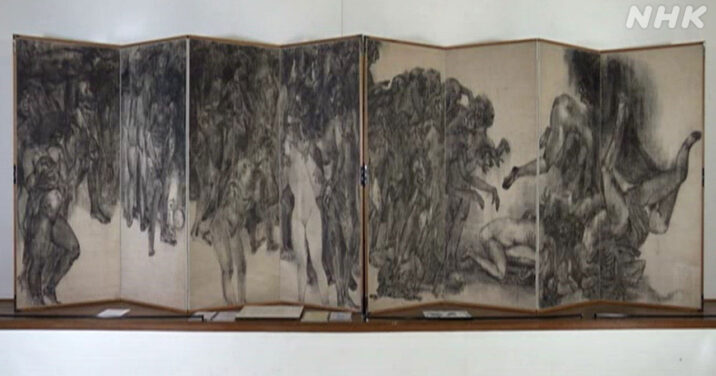

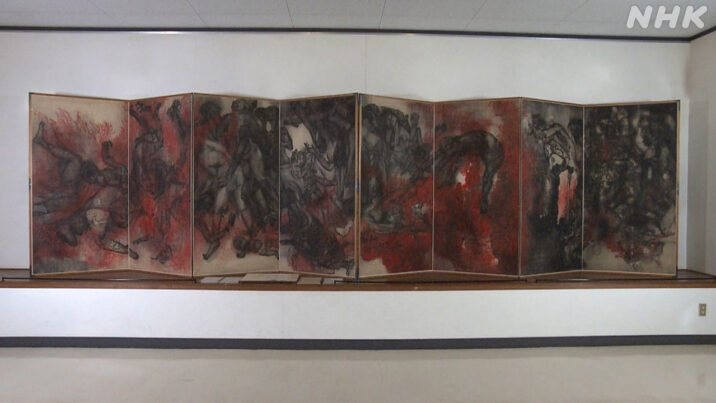

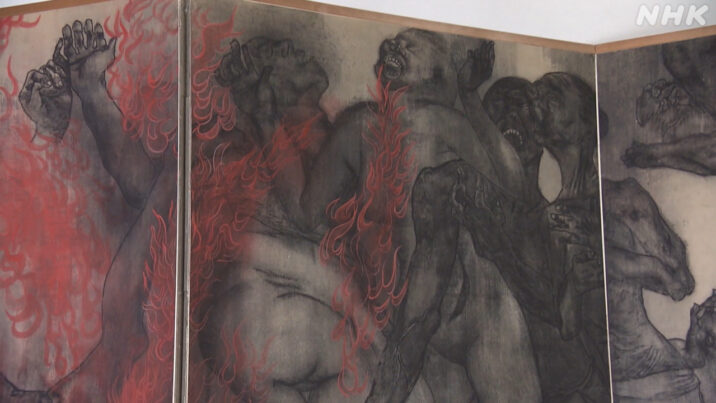

赤い炎に身を焼かれ、もだえ苦しむ人々。

乾きをいやそうと、ようやくたどり着いた水辺でわが子の死を知る母。

「原爆の図」。

原爆の被害をテーマに描いた連作の絵画だ。

作品の幅はおよそ7メートル。被爆者を等身大に近い大きさで描き、それを間近で見た人に強烈な体験を刻み込む。

「圧倒されます。ただただ」(40代男性)

「これだけのエネルギーで描きまくるというのは相当な信念だ」(70代女性)

原爆を見た夫婦

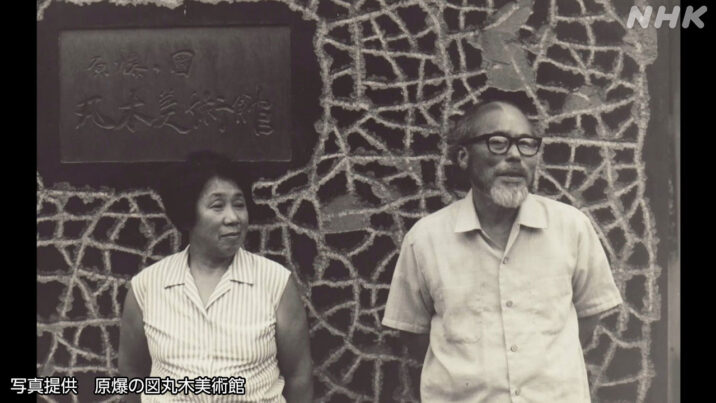

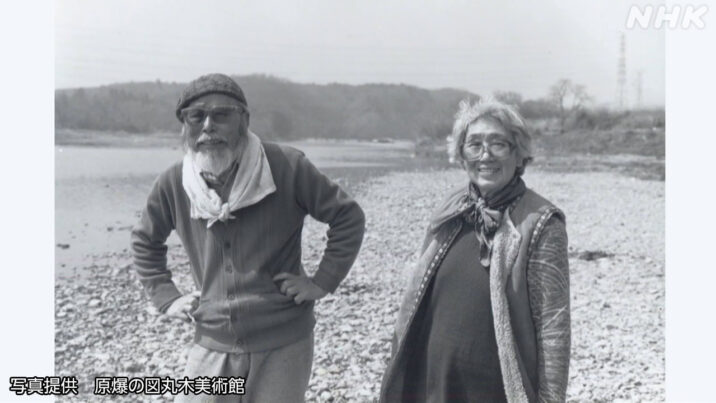

描いたのは広島出身の水墨画家、丸木位里(まるき・いり)と、妻の油彩画家の俊(とし)。

1945年8月、広島に原爆が投下された直後、2人は爆心地に近い位里の実家に駆けつけ、苦しみ死んでいく人々の姿を見た。

それからしばらくして2人は描き始め、32年にわたって15点の「原爆の図」を発表した。

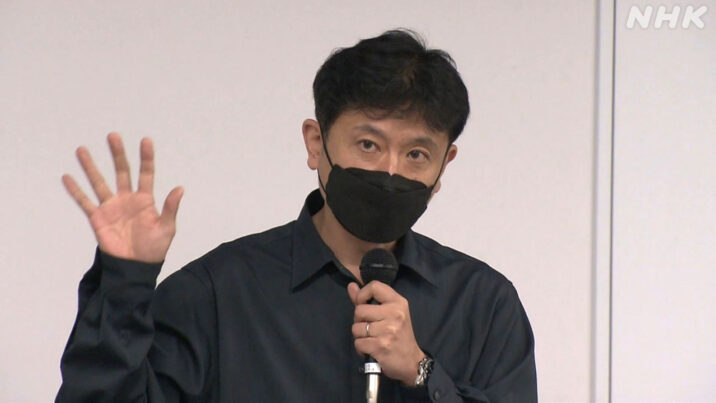

これらの作品群は今、埼玉県東松山市の町外れにたたずむ美術館に展示されている。作品を守ってきた学芸員の岡村幸宣(おかむら・ゆきのり)さんは、「原爆の図」には、時代を超えて訴える力があると話す。

岡村さん

「ひとつの画面の中に今後、何百年も語り継いでいくべき出来事を表現している。(広島に原爆が投下された)1945年が終わったわけではなく、それが今も続いている」

「一緒に描こう」 2人の決意

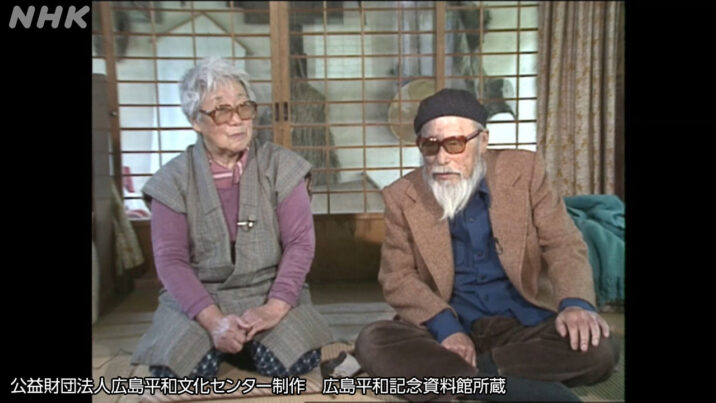

絵は何を訴え、今にどのようなメッセージを投げかけているのか。記録を調べていくと、1989年に収録された2人のインタビュー映像が見つかった。

そこで語られていた制作のきっかけ。それは広島を訪れたことで自らも被ばくしたこと、そして死への覚悟だった。

位里

「医者に行っても『肺病じゃ』言われた。これは『放射能』っていうのは医者もそのくらいのこと分かりそうなもんだが」

俊

「『死ぬかな』って思って。そのころから遺言かなんかね、『一緒に描きましょう』ということになって」

原爆投下の数年後、筆を取った2人。油彩画家の俊が写実的に人物を描き、そこに水墨画家の位里が墨を流す。その上に俊が力強く描くと位里は再び墨を流す。

そして完成した最初の「原爆の図~幽霊」。

原爆ドームもキノコ雲もなく、一切の背景を排除し、さまよい歩く被爆者の姿を描いた。

作品は大きな反響を呼び、それがその後の作品群へとつながっていった。

俊

「『俺は被爆者だ』っていう人がいてね、その人が『こんなことじゃない。もっとひどい様子だった』って。『これは1枚だけじゃだめなんだな。もっと描かなくちゃいけないな』って」

それから30年以上、広島の被爆者、核の被害者たちの姿を2人で描き続けた。

現代に響く「原爆の図」

作品群を受け継いできた岡村さんは、作品が発表された時期にも意味があると指摘する。

「原爆の図~幽霊」が発表された1950年。丸木夫妻はこの年、「幽霊」に続き、炎に包まれる被爆者を描いた2作目の「火」と、水を求めながら亡くなった人々を描写した3作目の「水」を発表した。

この年の6月に朝鮮戦争が勃発。このころの世界は米ソの核開発競争の始まりで、核の恐怖に覆われていた。

1955年に発表した9作目の「焼津」。

その前年にアメリカが実施した水爆実験で被爆した第五福竜丸の母港、焼津の漁業者と家族たちを描いた。

そして1971年に発表した第13作目「米兵捕虜の死」。

描いたのは、広島の原爆投下で被爆したアメリカ軍兵士の捕虜の姿。

当時、ベトナム戦争が泥沼化し、世界各地で反戦の動きが高まっていた。

原爆の悲劇は終わっていない。2人は世界が戦争と核の恐怖を突きつけられるたびに原爆の被害の実相を突きつけ、その記憶を呼び起こさせていたのかもしれない。

ウクライナで戦争が続き、またしても核兵器の恐怖に直面する今こそ、2人が残した「原爆の図」が鳴らし続けてきた警鐘が強く響くはずだ。岡村さんはそう考えている。

岡村さん

「私たちは絵に描かれた原爆の光景に今の時代を重ねていく。今、『原爆の図』が描かれた時代よりもはるかに核の脅威が世界中に拡散しているし、新しい戦争がウクライナで起きている。『原爆の図』は私たちの今の社会、これから先の未来をどう考えていくのかの道しるべになると思う」

「原爆の図」を未来に

作品群が描かれ始めてから70年あまり。

虫食いなどの経年劣化が目立っている。

愛知県立芸術大学では、去年から、第1作目「幽霊」の修復作業に取りかかった。

しかし、岡村さんの表情は晴れない。資金の問題などから「幽霊」以外の作品の修復の見通しが立たないのだという。

なぜ「原爆の図」を残していかなくてはならないのか。岡村さんは11月、大学の学生たちに語りかけた。

岡村さん

「丸木夫妻は最後まで『原爆の図が完結した』とは言っていないし、むしろ『まだ続くかもしれない』と言ったまま、命が尽きてしまった。2人の問題意識は閉ざされることなく、『原爆とは何だったのか』と作品を読み直す作業が今も続いている」

岡村さんは「原爆の図」が長く受け継がれ、その時代時代に生きる人々、未来の人々の想像力に働きかけることを期待している。

「丸木夫妻の思いがすごく込められているのが理解できた」(女子学生)

「自分たちの世代だけではなく、未来の人とも作品を共有することが、原爆を伝えることにもなると思う」(男子学生)

岡村さん

「何度でも読み直されて、何度でも新しい発見を見いだしていく作品なんだと思っている。これから先の次代に生まれてくる人たちの想像力のためにも残していく必要がある」

若者たちへ

2人の作品が展示されている「原爆の図丸木美術館」。

1967年、2人は「いつでも誰でも『原爆の図』が見られるように」と、森のなかの川べりにこの小さな美術館を開いた。

2人はそれからも自然に囲まれた美術館の近くに暮らして絵を描き続け、位里は1995年に94歳で、俊は2000年に87歳で、それぞれの生涯を終えた。

生涯をかけて、作品を通して世界にメッセージを投げかけ続けた丸木位里と丸木俊。

その肉声が記録されたインタビューの最後を、次のような言葉で締めくくっていた。

俊

「人類全体の動向について考えるような若者になってもらいたい」