科学と文化のいまがわかる

医療

「意識は、あまり高くないんですよね」

2021.03.02

「放射線による被ばく」と聞くと、原子力施設での事故を思い浮かべる。茨城県東海村での臨界事故では、被ばくで作業員2人が亡くなっている。原子力を担当する私は、過去の原子力事故の被ばく問題を取材していた。そんな時、ある専門家が次のようなことを私にふと漏らした。

「実は医療従事者の被ばくが深刻なんだよね」と。

「医師の被ばくが深刻?」いったいどういうことなのか。取材はこの一言から始まった。

(科学文化部 重田八輝)

原子力事故取材から始まった

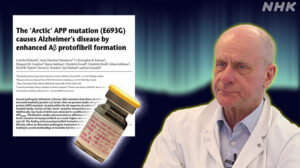

1999年9月、茨城県東海村の核燃料加工工場で起きた臨界事故。作業員2人が大量の被ばくをし、その後亡くなった。当時、国内最悪の原子力事故と呼ばれていた。

原子力事故による被ばく医療がどこまで進んだのか、課題は残されていないのか。取材のため、東京・目黒区にある東京医療保健大学の名誉教授、草間朋子さんを訪ねた。草間さんは放射線防護の専門家である。原子力事故による被ばく医療に関して一通り、話を聞いたあと、草間さんがふと、ある言葉を漏らした。

「被ばくって聞くと、原発とかを思い浮かべるかもしれないけど、普段の原発では被ばく限度を超えるなんてあまりないでしょ。医療従事者ではそれがあるの」

いったいどういうことなのか。にわかには、草間さんの言葉の意味がわからなかった。草間さんはさらに重ねた。

「実際に医療現場の被ばくでがんになる人もいるの」

一部では被ばくの限度量を超えて健康被害が起き、労災認定を受ける人もいるというのだ。病院のスタッフにそんなレベルの被ばくがあるのだろうか。がん治療などで医療現場で放射線が使われ、患者の被ばく量管理などが重要であることは知っていた。一方の医療従事者は、対策しているはずだろうと思っていたため、すぐにはイメージができなかった。まずは現場の実態を知るための取材に入った。

爪が変形 皮膚がんに

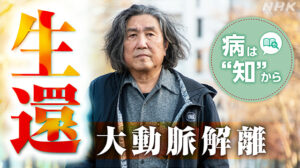

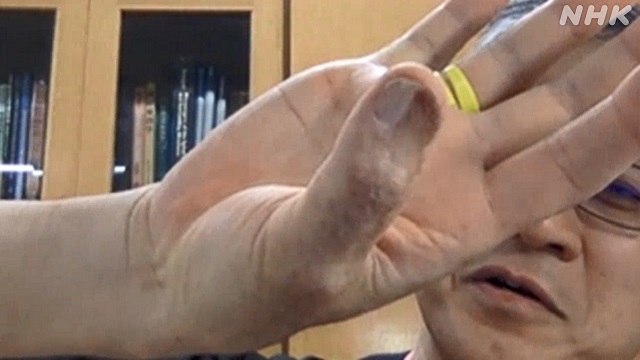

2020年12月、ある医師に会うことができた。実際に被ばくで健康被害が出たという医師だ。北海道にある市立函館病院の副院長の佐藤隆弘さん。佐藤さんは、自分の経験が教訓になるならばと、リモートで取材を受けてくれた。佐藤さんは、パソコン画面の前に右手の親指を差し出して映した。

爪の半分がなかった。

佐藤さんは治療する前の写真も見せてくれた。

爪がない部分の皮膚はむけたようになり、赤い部分がむき出しになっていた。

皮膚がんの患部だという。

「最初、爪がおかしくなってきて、右の親指の爪が変形してきました。それがだんだん、まわりの皮膚がただれてくるんです。潰瘍を形成するというような状態になってきて、おかしいということで調べたら、結局、がんが見つかったということなんです」

佐藤さんは、整形外科医として長年、放射線を扱う業務を行ってきた。脊椎の検査や骨折の手術などでは患部の状態を知るために放射線を用いるX線透視装置を使うことが多いという。

装置の上部から出る放射線が、うつぶせの患者の背中に当たる。背中の患部を検査する佐藤さんの右手の指は、放射線が直接当たりやすいところにあった。ただ、放射線は当たっても痛みはない。

そのまま使い続ける中、医師になって15年目の2000年ごろ、指に異常が起き始め、2011年になって「皮膚がん」と診断される。その後、放射線の影響として公務災害に認定されたのだった。

「当時は深刻に考えていなかった。放射線に対する医師の意識は、あまり高くないんですよね、当たっても痛くないので。まわりの医師たちも大体、爪が黒っぽくなるような似た症状が結構あって、こんなもんかなっていう感じでした」

佐藤さんは、医師の意識の在り方とともに、医療現場で放射線の利用が進んでいることも被ばくが増える要因ではないかと付け加えた。

どのように放射線を使うのか

放射線を扱う医療機器とはどんなものがあるのか。それを知りたいと思い複数の病院をあたったところ、東京・港区にある虎の門病院の鶴田和太郎部長が取材に応じてくれた。

鶴田さんは、脳血管などの病気の治療を専門とする医師だ。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、事務室で説明してもらった。パソコンに映し出されたのは、脳血管にできたこぶが破裂するのを防ぐための手術の様子だ。

患者の負担を減らすため、「カテーテル」という細い管を患者の足の付け根から入れ、血管を通じて脳まで伸ばす。そのとき、カテーテルが脳内部のどこにあるかを確認する必要がある。そのため頭部に放射線を当て、血管をモニターに映し出しながら、手術を行うことになる。医療が高度化する中、現場ではこのように放射線を活用する装置が増えてきたという。

この手術の場合も放射線は患者の頭部やベッドに当たるなどして、一定の量が室内に散乱するという。医師らは、多少の被ばくをしてしまうというのだ。

20ミリシーベルト超 年平均260人余

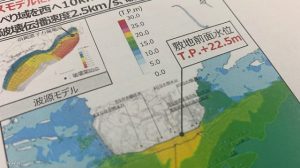

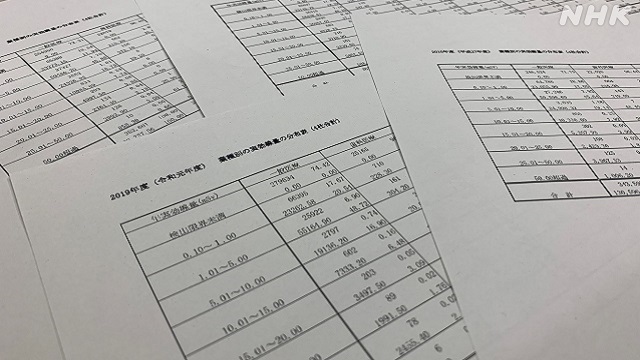

医療に欠かせなくなっている放射線。取材を進めると、医療従事者の被ばくは恒常的な問題となっていることがわかってきた。その実態を示すデータがある。国内の線量測定機関4社が毎年度まとめている、医療従事者などの線量の集計結果だ。

国のルールでは全身の被ばく影響を表す「実効線量」という値で年間20ミリシーベルトを超えると、医療機関に対し国は行政指導を行うことになっている。データによると、この基準値を超えた医療従事者が2019年度までの10年間の年平均は

265.2人もいたのだ。

このうち、行政指導よりもさらに厳しい、法令違反となる50ミリシーベルトを超えた人は年平均で

12.4人にのぼっていた。

調査①“医師6割が線量計つけず”

そして、恒常的に被ばくが続いている背景には、佐藤さんが指摘した意識の問題も深く関わっていることが、最新調査からわかってきた。

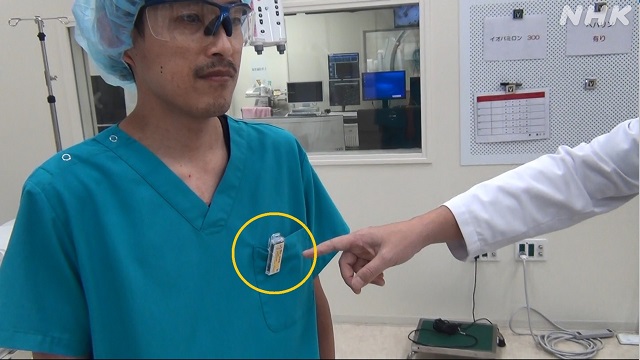

医師や看護師など医療従事者は、放射線を利用する際、被ばく量を測定する線量計を胸部か腹部に装着することが法令で求められている。必要に応じて、首元や指などにもつけなくてはならない。

そして、医療機関には適切な対応と管理が義務づけられている。この「当たり前」とも言えるルールがどれだけ守られているのか。北九州市にある産業医科大学の欅田尚樹教授ら研究グループは2020年に大規模な実態調査を行った。

対象は医療従事者1348人。胸部か腹部の線量計の装着状況を“抜き打ち”で調べた。結果に驚いた。

医師の61%が、線量計を装着していなかったのだ。

ほかの職種での未装着は、

▽看護師で23%、

▽診療放射線技師で7%、

▽全体で34%。

特に医師の意識の低さがうかがえた。首元や指に必要に応じてつける線量計の装着率は、さらに低いとみられるという。なぜなのか。欅田教授は理由を次のように話す。

「医師などの医療従事者は、どうしても目の前の患者さんを救うことに力いっぱいになってしまっている。医療従事者は有害業務に従事しているんだという認識、医療機関は従事させているんだという認識をそれぞれ持ってもらわないといけない」

また、研究グループの産業医科大学の盛武敬准教授は、次のように話した。

「20ミリ超が200人以上という集計結果は、少ないと思う。線量計の装着を徹底すれば、かなり多くの人で被ばく量がグンと上がるはずだ。被ばくの限度を超えると放射線業務ができなくなると考える医師もいるが、軽減策があるので、まずは正確な把握が肝心だ」

実際、健康被害が出た市立函館病院の佐藤さんにこの産業医科大学の調査結果をどう思うか聞いてみた。

佐藤さんも当時、胸部に線量計をつける慣習はあったものの、指につけることは少なく、徹底できていなかったという。佐藤さんは「調査結果はかなり現実的で、多くの医師の意識はそのような感じだと思います。手術などの際に付け忘れる人もいて、測っていないケースも多いだろうから、実際はもっと被ばくしているというのが現実ではないか」と話した。

取材で参考にした国内の線量測定機関4社の集計の「20ミリシーベルト超は年平均で265.2人」という結果は、正確な被ばく実態を捉えていない可能性があるというのだ。未装着な人が多ければ、医療従事者の被ばく量がさらに増えて、基準を超える人ももっと多くなる。

医師などの被ばくの実態は、数字以上に深刻かもしれない。

調査②“被ばく歴未確認が約半数”

さらに実態の正確な把握を阻む別の課題があることもわかってきた。

取材のきっかけをくれた、日本放射線看護学会の理事長を務める、東京医療保健大学名誉教授の草間朋子さんらが行った調査からその課題が見えてきたのだ。それは、医師や看護師などが別の病院や診療所に転勤したり、臨時で勤務したりしたときに起きる問題だ。

医療機関は、新たに雇用した医療従事者が放射線業務を行う場合は、健康診断で過去の「被ばく歴の有無」を確認することになっている。これについて草間さんたち、東京医療保健大学などのグループは、5000の医療機関に過去の被ばく歴をどう把握しているか調査を行い、899の機関から回答を得た。

その結果、54%にあたる486の医療機関が「何もしていない」と答えた。

これだと、他の勤務先での過去の被ばく量が引き継がれず、積算の被ばく量が正確に把握されていない可能性がある。特に医師は、数年で勤務先の医療機関が変わるケースや、若手を中心に別の医療機関でアルバイトをするケースがあるという。複数の医療機関での被ばく量が積み上げられていくことになるが、草間さんは、健康にも影響する可能性のある積算量が把握されないと安心した勤務ができないとし、次のように話した。

「何もしていないという実態は、本当に放置してはいけない、ゆゆしき問題だと思います。医療を提供していくためには医療従事者の安心安全が守られなくてはいけない。国や業界が『一元的に線量を管理する仕組み』をつくっていくことを検討しなくてはいけないんです」

この一元管理の仕組みは、実は、原子力発電所などの作業員では設けられている。別の発電所で働いても、線量は一括で管理されている。しかし、医療業界では費用負担などの問題もあってなかなか実現に至らないという。

草間さんは、国などが本気になって取り組んでほしいと訴え続けている。

「医療機関・責任者の認識を」

厚生労働省も、こうした医療従事者の被ばくが問題になっていることは把握していた。そして、今年度から全国の医療機関を対象にしたオンラインによる研修を始めていた。約400の医療機関が参加した研修では医療機関ごとに被ばく量低減の計画を立てて、医療従事者への教育などを実施していく必要性を伝えている。

この研修で講師を務める産業医科大学の森晃爾教授は「病院自体が被ばく量の管理や軽減策についてマネジメントシステムを導入して、法令順守を確実に行う仕組みを構築する必要がある」と述べた。

そして。

「完全にトップのリーダーシップがあるかないかが、マネジメントシステムが回るかどうかの鍵となる。問題点が抽出されても、そのままでいいんじゃないのという判断にならないよう、管理責任者の認識、関心をあげることが大事だ」

機器による被ばくの仕組みを紹介してくれた虎の門病院。被ばく量を減らそうと放射線を出す装置の近くに、鉛の入った遮蔽の板を設置するほか、医師らはプロテクターを着たり、のどの甲状腺や目の水晶体の被ばくを避ける防護具を装着したりする対策を取っていた。

こうした被ばく量低減の対策を、すべての医療機関で徹底することも必要であるという。

皮膚がんの医師が、呼びかけたいこと

長年、放射線を扱い、皮膚がんを発症した整形外科医の佐藤さん。市立函館病院で副院長を務める今、院内の医師らに線量計装着の徹底や放射線を扱う治療の注意を呼びかけるなど、被ばく対策に力を入れているという。インタビューの最後に、経験を踏まえてどのようなことが大切だと思うか尋ねた。

「放射線が医療に必要不可欠なアイテムというのは当然のことなんですけど、使い方を間違えると、とんでもないことになり得ます。実際、医療の現場で透視を使った検査や手術を行うと、我々は被ばくをする。私は皮膚がんを発症しました。幸い、術後9年経っていますが、健康に働いています。ただ、そうならないため、被ばく量をとにかく減らすという試みを、医師だけでなく病院自体が考えないといけない」

医療は患者のためではあるが、支えて続ける医療従事者を守ることを真剣に考えていかなければならない。

正確な被ばく量の管理をどのように行っていくか。

そして、被ばくをどう抑えていくか。

国も含めた業界全体で取り組みを進めていく必要がある、こう強く感じた取材だった。