科学と文化のいまがわかる

原子力

”因縁の”敦賀原発2号機 異例の審査再中断で不許可も?

2023.04.18

「これが最後の判断。許可、不許可の2択だ」

日本原電が再稼働を目指す敦賀原発2号機の審査をめぐり、原子力規制委員長が厳しく言い放った。

福島第一原発事故のあと、規制委員会から全国の原発で最初に敷地内の断層が「動く可能性」を指摘された敦賀原発2号機。

評価結果を受け入れず反論を試みてきたが、資料の誤記や書き換えといったずさんな対応を理由に審査は2度目の中断となり、再稼働への道が閉ざされかねない状況に追い込まれた。

原発直下を走る断層をめぐる規制委員会と日本原電の長く激しい議論は、ついに最終局面にさしかかっている。

原発規制の転換を象徴する判断

2023年4月18日。原子力規制委員会が日本原電に対し、異例の行政指導を行った。

審査を中断したうえで、断層に関する申請内容を修正して提出するよう求めたのだ。

断層をめぐる規制委員会と日本原電の議論の歴史は10年以上前にさかのぼる。

福島第一原発事故の翌年に発足した規制委員会が真っ先に取り組んだのが、全国各地の原発敷地内にある断層の調査だった。

規制委員会の委員と断層が専門の大学教授などでつくる専門家会議は、敷地内にある断層の活動性が指摘されていた6つの原発を対象に現地調査を行った。

このうちの1つが敦賀原発だった。

すでに敦賀原発の敷地内には「浦底断層」という活断層の存在が確認されていた。

この「浦底断層」が動いた場合、敷地内にある複数の断層が連動して動くかどうかが議論になっていた。

そして2013年。専門家会議は、現地調査を行った結果として、原子炉建屋の真下を通る断層が「将来動く可能性がある」と評価した。原発の規制基準では、原子炉などの重要な設備は「将来動く可能性のある断層の上に設置してはならない」と定められていて、敦賀原発2号機は運転できなくなり廃炉に追い込まれる可能性が浮上した。こうした結論が示されたのは全国の原発で初めてだった。

実は、専門家会議がとりまとめた報告書では、この断層が動くと立証できる明確な根拠が示されているわけではない。さまざまないわば状況証拠を積み重ね、導いた結論だった。

原発事故前の原子力規制では、「決定的な証拠」がない限り原発の運転を制限するような判断をすることはほとんどなかったが、事故を教訓につくられた規制基準では、評価が難しい場合には安全側に立って判断することが求められている。敦賀原発の断層評価は、そうした原子力規制の転換を象徴する判断だったとも言えるのだ。

廃炉の危機も・・・

この結論に、日本原電は猛反発し抗議文まで提出した。

専門家会議の評価を覆すためには、活動性を否定する新たな証拠を日本原電が自ら示す必要がある。規制委員会側も新たな知見が得られたと認められれば、評価結果を見直すこともあり得るとした。

実際、評価が覆ったケースもある。

石川県にある志賀原発の敷地内の断層は、2016年に専門家会合から「将来動く可能性を否定できない」と評価された。

しかし、事業者の北陸電力が新たな手法を用いた断層の評価を示し「活断層でない」と主張した結果、7年後の2023年に規制委員会が専門家会議の見解を転換させ北陸電力の主張を了承したのだ。

繰り返されるミス

日本原電も北陸電力同様、評価結果を覆そうと審査に臨んできた。

そして2020年、原子炉の真下を通る断層に活動性がないとする主張を支える根拠のひとつとして、ボーリング調査の新たな解析結果を提出した。

しかし、提出された資料に書き換えがあると規制委員から指摘が出された。

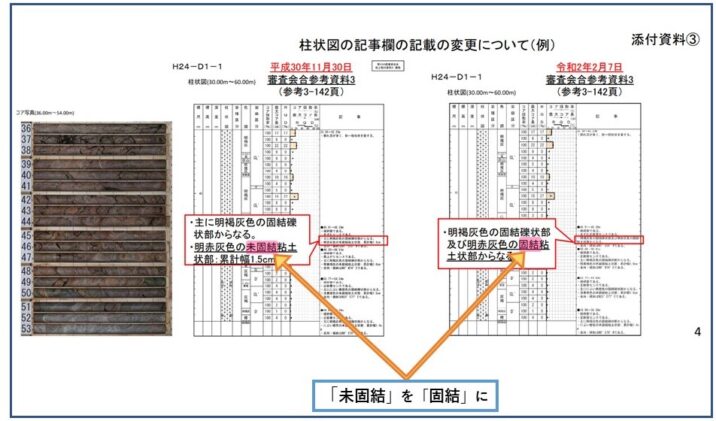

委員が問題視したのは、「ボーリング柱状図」という断層部分の地層をくりぬいたサンプルから作成した資料だった。

資料では当初、肉眼での観察結果として、過去に活動した可能性があり、地層が固まっていない「未固結」と評価した部分があった。しかし日本原電は、その後の顕微鏡による詳しい分析の結果として、この部分の評価を過去の活動歴がないと考えられる地層が固まっている状態を示す「固結」と見直した。

日本原電は正反対の評価を、当初の記述を削除して最新の解析結果のみを上書きするかたちで提出したのだ。規制委員会は説明なく資料の内容を変更することは書き換えにあたると断じ、審査を中断した。

規制委員会が厳しい対応をとったのには訳があった。

この前年の2019年に、日本原電が過去の審査会合で提出していた断層の向きや傾きを示した資料に1000か所以上の記載ミスが発覚していたのだ。多数の記載ミスに加え資料の書き換えが発覚し、もはや資料の信頼性が確保されないという判断だった。

規制委員会は東京にある日本原電の本店や敦賀原発に10回にわたって立ち入り検査を行い、資料やデータの取り扱いや組織体制について聞き取り調査を行った。

日本原電は、再発防止策として断層の観察結果など資料の元データを書き換えないなどと約束。規制委員会も了承し、2022年12月におよそ2年ぶりに審査が再開した。

しかし、再開後初めての審査会合でまたもや誤りが発覚した。日本原電が過去に提出した資料に157か所の誤りが新たに見つかったと報告されたのだ。

さらに、規制委員会側からの指摘で敷地内の断層に関する資料に新たに8か所の誤りも明らかになった。

審査打ち切りも視野に

審査会合を開くたびに誤りが見つかる状況が続き、2019年のミス発覚以来、実質的な審査ができないという異常事態。

この事態を重く見た規制委員会は、ついに「審査を打ち切ることも視野に」(山中委員長)も含めて議論することとした。

4月5日の委員会で議論された今後の対応案は次の2つだった。

①審査の申請をいったんすべて取り下げ、内容を精査した上で改めて申請を求める。

②審査を再び中断した上で、2023年8月末までに断層に関する申請内容を修正して提出するよう求める。

実は法令上、申請された審査を規制委員会側から打ち切ることができる根拠はない。いずれも行政指導の範囲だが、結論が①となった場合、日本原電が受け入れれば事実上審査は打ち切られることになる。②であれば2度目の審査中断となるが、これも異例の対応ではある。

口火を切ったのは、地震津波の審査を担当し、断層の評価を巡って日本原電と対峙してきた石渡明委員だった。

会社として責任を持った申請書として現状にあわせて変更してもらったうえで、改めて審査を再開する方がいい。

対応案の②を支持するという意見だった。①の対応案には、いったん打ち切って再度申請された場合、審査する規制側の負担が大きいという否定的な意見も出された。

①での対応を求めるとプラントとしての情報も出て来て事業者の準備期間も相当要するし、審査側の負担も大きくなる。論点が明確になっている断層についてのみの申請を出してもらうことが妥当だ。

①だと時間が相当かかり、リソースの浪費、手戻りが発生する。とりあえずは②でいいのではないか。

議論の結果、申請の取り下げまでは求めず、審査を中断して修正した申請書を提出するよう指導することを決めた。

委員会後の会見で、山中委員長はさらに厳しく踏み込んだ。

原子力規制委員会 山中伸介委員長

「日本原電は書類をチェックする体制が依然としてできておらず、社長のマネジメントがきちんと働いていない点が問題。これが基本的に最後の判断で、審査を続けるかどうか提出する申請書で決断する。許可、不許可の2択の判断をすることになると思う」

法に基づく資料

規制委員会が日本原電に修正を求めたのは、誤りが相次いできた審査資料の大本となる、「原子炉設置変更許可申請書」という、法律に基づく書類だ。申請書は本体にあたり、審査資料はこれに付属するものだ。

原発の審査は、この申請書をもとに規制委員会が基準に適合しているか判断し、許可を受けると再稼働へ進むことができる。逆に内容が不適切だと判断されると不許可となり、事実上、再稼働ができなくなる。

今回、規制委員会は修正された申請書が提出されれば審査は行うものの、新たな誤りが見つかっても再度の修正までは求めないこととし、「不許可」という結論を出すことを示唆したのだ。

原発のパイオニアが崖っぷちに

今回の審査再中断で、日本原電の経営は崖っぷちに立たされた。

日本原電は1966年に茨城県で国内初となる商業用の原発、東海原発の運転を開始。同じ茨城県には東海第二原発も建設した。

そして、福井県には現在広く運転されている軽水炉と呼ばれるタイプの原発としては初めてとなる敦賀原発1号機を建設。さらに同地に2号機を建設してあわせて4基を保有し、原発のパイオニアを自負してきた。

しかし、東海原発と敦賀原発1号機はすでに廃炉に。東海第二原発は原子力規制委員会の審査には合格したものの、自治体がつくる事故の際の避難計画の策定が難航するなどしていて再稼働の見通しは立っていない。

こうしたなか日本原電が敦賀原発2号機の再稼働にこだわる理由は、その独特な経営形態にもある。

日本原電は電力の小売りは行わずに電力会社に電気を卸す“発電専業”が特徴だ。

ただ、すべての原発がとまっている中、販売先となる東京電力や関西電力など大手5社から、原発の維持・管理費用として「基本料金」を受け取りながら、なんとか経営を維持してきた。

その額は、2021年度でおよそ900億円に上る。

「基本料金」を受け取る前提は、将来原発が稼働することだ。加えてエネルギー価格の高騰で電力各社の経営環境は厳しくなっている。再稼働できないまま「基本料金」を受け取り続ける日本原電には、より一層厳しい目が注がれることになる。

さらに地元からも、日本原電の信頼性が損われたと苦言を呈する声が上がっている。

福井県 杉本達治知事

「あってはならない。安全面での信頼性が損なわれる恐れがある。期限までに完全な資料を提出して審査に対応してほしい」

敦賀市 渕上隆信市長

「業務プロセスを再構築して審査が再開された中で、また誤りが確認されたことは誠に遺憾。日本原電は深刻に受け止め、真摯に対応していただきたい」

4月11日。規制委員会は、日本原電の社長を呼び審査再中断の方針を直接伝えた。

山中委員長

「審査が出来ない状態が4年近く続くのは非常に好ましい状態ではない。申請書の一部補正をいただいて、審査を続けられるかどうかという判断をしたい。しっかりと受け止め、これが最後だというつもりで臨んでいただきたい」

“最後の判断”。このことばの重みを原電はどう捉えたのか。

日本原電 村松衛社長

「大変重く受け止め、きちんと原因究明と是正措置を行いたい。敦賀発電所2号機は社にとって非常に重要なプラント。社内体制も強化し効率的な審査ができるようわかりやすく正しい申請書を作成することに最善を尽くしたい」

他の電力会社や原発メーカーからの支援を受け体制を強化したうえで、「設置変更許可申請書」も含めた審査書類の作成に取り組むという。

規制が示すべき姿

規制委員会の発足以来続いてきた、敦賀原発2号機の断層をめぐる議論。そこでは「不確か」さがあれば安全側に立って判断するという、事故の教訓を受けた原子力規制の基本姿勢を貫けるかということも問われてきた。

「規制のとりこ」や「安全神話」から脱却するために誕生した原子力規制委員会だが、原発の運転期間の延長を巡っては推進側の経済産業省と事前にやりとりをしていたことも明らかになっている。

今回、審査の“打ち切り”まではせず、日本原電に最後のチャンスを与えた形だが、安全性の根幹に関わる審査には厳格な対応が求められることに変わりはない。事故の前に後戻りすることは、規制側にも電力側にも許されない。

NEWS UP岐路に立つ原子力 規制は

NEWS UP原発事故9年 原子力のチェック機関は機能しているのか?

NEWS UP証言 日本の原子力 “平成の教訓”

ご意見・情報 をお寄せください