最近よく聞く「心理的安全性」って何?分かりやすく教えて!

2022年06月10日

最近「心理的安全性」っていうことば、耳にしませんか?職場やビジネスで注目されているようだけど・・・分かるようで、分からない。そもそも何なのか、どうやったらつくることができるのか、「心理的安全性」の専門家に聞きました。

心理的安全性って何?

心理的安全性って何?

学生

堀

さっそくですが、「心理的安全性」って何なんですか?

メンバーどうしが健全に意見を戦わせ、生産的でよい仕事をすることに力を注げるチームや組織のことです。

石井遼介さん

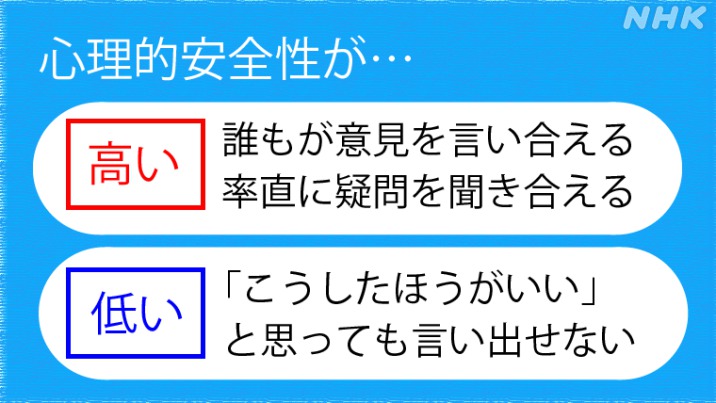

地位とか経験に関わらず誰もが意見を言い合え、率直に疑問を聞き合えるのが「心理的安全性」が高いという状態です。

逆に「こうしたほうがいいんじゃないか」と思っても、「けど、どう思われるだろう・・・」と、言えなくなっちゃうのは、心理的安全性が低い状態ってことですね。

学生

小野口

ちゃんと会話ができる環境があるっていうことですか。

そうです。単に偉い人の言うことを「はい、おっしゃるとおりです」って言うだけじゃなくて。

「その方針いいと思うんですけど、こういうお客さんにはあまり刺さらないと思うんです」みたいなことを伝え返しても大丈夫な状態ですね。

石井遼介さん

ZENTech取締役。日本認知科学研究所 理事。大学や研究機関で心理的安全性の計測や診断について研究をしながら、実践者として企業へのコンサルティングを行う。著書「心理的安全性のつくりかた」は13万部を発行(2022年6月)。

なんで今、注目されているんですか。

今の時代って変化も早いし、外部環境がめちゃくちゃハードですよね。

そんな状況の中で社内の忖度(そんたく)とか、余計なことに気を遣っている場合じゃない。

そこで「心理的安全性に目を向けましょう」っていう動きにつながったんです。

ぜひ詳しく教えてください。

例えば、ある会社で営業部長が現場の変化に気付かないまま部の方針を決めちゃうと、営業部全体が間違った方向に行ってしまうわけです。

でも、現場の変化に気付いた人が「僕の担当するお客さんでこういうことがありました」っていう話をちゃんと共有できれば、チームとして世の中の変化を捉えられると思うんです。

学生

佐藤

なるほど。

みんなが見えているものを足してみると「あぁ、全体はこうなってるんだ」って、全体像が何となく分かってきたりするじゃないですか。

さらに、「正直もうこの商品は今のお客さんに売れないと思います」といったネガティブな報告も何かを変えないといけない兆しなので、大事な報告ですよね。

こういう情報がきちんと共有されていて、チームとして前に進むための土台が心理的安全性なんです。

「ぬるい」職場は間違い

「ぬるい」職場は間違い

職場の人どうしが仲よくすれば成果につながりやすいってことですか?

仲が悪いと問題ですけど、別に仲よしじゃなくてもいいんですよ。

例えば友達どうしの仲良しっていうのは「一緒にいると楽しい」みたいな話ですが、仕事って「一緒にいいものつくろうぜ」っていう楽しさです。

同じ目標を持つということ?

そうですね、プロジェクトの達成に向けて「超大変だったけどやる価値あったね」といった感覚が持てるといいと思います。

心理的安全性に対して、「そんなぬるいこと、甘いことを言ってちゃだめだ」って誤解をしている人もいるんですけど、そうではないです。

ぬるい?

心理的安全性が高くてもプロジェクトの目標が何もない状態では、そもそも心理的安全性が何のためにあるのか分かりませんよね。

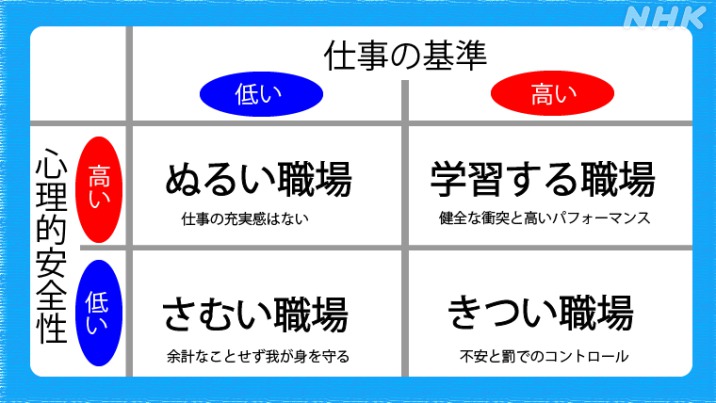

心理的安全性研究の第一人者、エドモンドソン先生という方の研究をもとにつくった「心理的安全性」と「仕事の基準」の2つの軸を見ると、わかりやすいと思います。

「仕事はぬるくていい、心理的安全性だけ高くしましょう」っていうと、仲よしサークルみたいになっちゃいます。

「何も意見を言わずに会議室の隅っこで黙っていれば安全」とか、「何も挑戦しないから安全」というのもぬるい状態です。

そうですね。

逆に、ミスや目標の未達成を単純に問い詰めるような「きつい」職場も必ずしもチームで成果を出すうえでは違いますよね。

失敗やうまくいかないことはたくさんあるわけですが、そこに向かうためにチャレンジしたんだったら、責めてもしかたがないわけです。

誰も「売り上げ達成しないようにするぞ、オー!」とは思ってないわけで。

それはそうですね笑

目標達成に売り上げが100万円足りてないんだったら、「あと100万円どうする?」ってアイデアをたくさん出して、「これならいけそうだ」っていう結論に至ったほうがよっぽど生産的です。

「きつい」職場でもなく、「ぬるい」職場でもなくて、目的地に到達するためにみんなでアイデア出しあおうよっていう感覚を持てるのが心理的安全な組織、チームだと思います。

心理的安全性が「低い」とどうなる?

心理的安全性が「低い」とどうなる?

逆に心理的安全性が低いってどんな状態ですか。

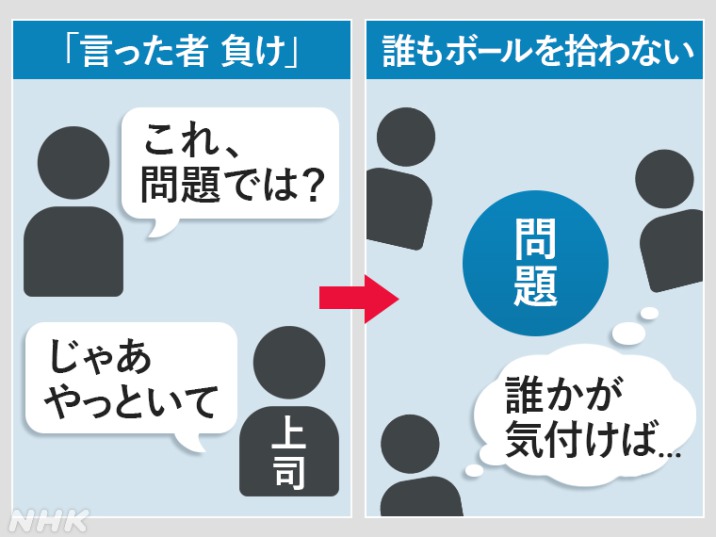

よく「言った者負け」になると言うんですけど。

言った者負け?

何か課題を見つけて「これって問題じゃないですか」とか「こう変えたほうがいいんじゃないですか」って上司に言ったら、「おー、じゃあやっといて」って言われる。

せっかくチームや組織のためによかれと思って言ったのに、ほめられもせず仕事だけ増える。

ああ・・・

こういうことが2回3回と続くと、次にまた課題見つけても「自分以外の誰かが気付けばいいんじゃないかな」って思いますよね。

ボールが見えているのに誰も拾わなくなっちゃうわけです。

そういう状態はまずいですよね。

今の時代、特にコロナ後、いろんなことが変わったじゃないですか。

これまでどおりじゃだめだ、新しいことをやりましょうって、アイデアを求められます。

はい。

でもいざアイデアを持ってくと、「それはうまくいかないんじゃないか」と却下されてしまう。

こんなことが何度か繰り返されると、アイデアを思いついても「言わないほうがいいな」ってなっちゃいますよね。

たしかに、面と向かって否定されるとやる気がなくなってしまいます。

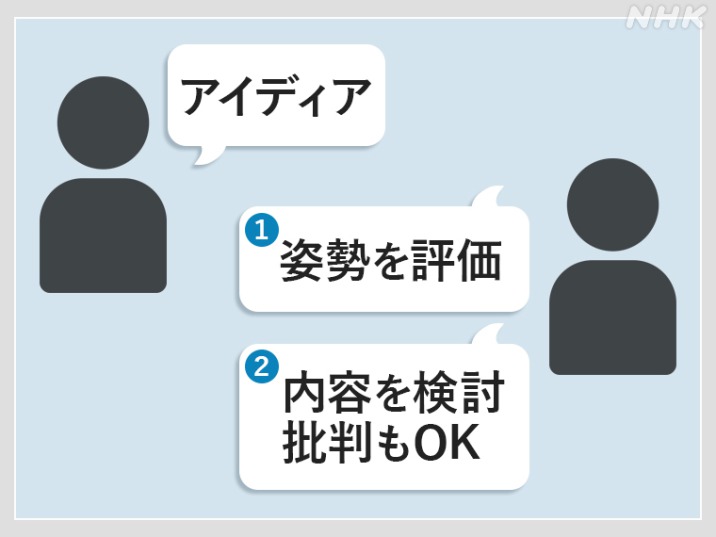

なので、まずは意見を出してくれたことを歓迎する。

でも、「批判」しちゃいけないってことじゃないんです。

これ、ちょっと細かい話だけど大事なポイントです。

批判してもいいんですか?

全然ダメなアイデアに対して、思ってもいないのに「いいねいいね」って言うことが心理的安全性の高い状態ってわけではないんです。

アイデアを出そうとしてくれたこと、その行為自体はよいことです。

はい。

その姿勢は「グッド」。ただ、それとアイデアの評価はちゃんと切り分けることが大切だと思っているんです。

人間関係のトラブルにはならず、「でも、それだと目標まで全然行けそうにないよね」とか、フラットに言いあえる環境が大事です。

リーダーはどうする?

リーダーはどうする?

そういった環境をつくるために、リーダーの立場にいる人はどうしたらいいですか。

リーダーの目線で言うと、自分よりもメンバーはだいたい話しづらいっていう観点を持っておくってすごく大事です。

「俺は、私は何でも言えるよ」って思っていても、あなたはリーダーだからっていう話で、みんなはそうじゃないかもしれない。

発言を促すだけじゃなく、フォローアップまできちんとしてほしいんです。

フォローアップ?

例えば「何でも言ってね」って言うから質問したのに、「なんだその質問は!」って返されると、「“何でも”じゃないんだな」って学習をしますよね。

たしかに…。

だから、「何でも」って約束したのであれば、まずは「発言してくれてありがとう」というところから始める。

すると、話しやすさが上がっていきますよね。

どんな話であれ、何かを約束したり促したりしたのであれば、フォローアップまでをセットでやったほうがうまくいくんです。

メンバーはどうする?

メンバーはどうする?

自分がリーダーではなくて、メンバーの一員という場合はどうすればいいですか?

上司や偉い人の意見に対して「それ違うと思います」って言いたい時、そのまま伝えると「何だ」ってなるじゃないですか。

正解はないんですけど、大方針としては相手の立場や視点を考えてみることです。

例えば、「部長、大変だと思うんですけど、こういう組織にしたいって言ってたじゃないですか、そのためには・・・」って入っていくと、うまくコミュニケーションできそうですよね。

うんうん。

あと、上司にお礼を言いに行くのもおすすめです。

上司やマネージャーって、大変な仕事をしているわりには褒められないんですよ。

どうすればいいんですか?

例えば上司が会議中によい投げかけをしてくれたとします。

その会議のあと「話しやすくなってすごく助かりました」って言うだけで、上司は「こういう声かけしたらいいんだ」って学習できるんですよね。

今の時代、上司は上司で組織をどうマネジメントしたらいいかって、すごく悩んでいます。

なので、メンバーからそんなひと言があったら、「次回もこれやろう」っていう気持ちになるじゃないですか。

それ、やってみます!

上司も巻き込んでいこう!

上司も巻き込んでいこう!

心理的安全性の高い職場をどう実現すればいいのか、例ってありますか?

上司を含めて全体を巻き込んでいくことが大事です。

社員5000人くらいの会社で、20代の若手メンバーが役員全員を集めた研修まで持っていったケースがあります。

すごいですね。

役員の話の中に「心理的安全性」というキーワードが出てきたのを耳にして、みずからその実現に向けた手伝いを申し出たんだそうです。

しかも、研修が終わったあと、組織を心理的安全な状態にするためにどんな行動を心がけていくのかを紙に書いてもらいました。

そして、それを書いた人の顔と一緒にオフィス中にあるモニターに出すことまでやったんです。

おー!

役員も「これやります」って自分で書いたことが会社中に知られちゃってるので、ちゃんとやりますよね。

実際、この役員は会議で提出される資料を見て「まずはここまで考えてきてくれてありがとう」と言うようになった。

役員の対応が変わったことで、以前よりも会議の場でいろんな意見が出るようになったそうです。

やりがい持って働くために

やりがい持って働くために

お話を聞いていると、チーム全体でうまく働くことが大事ということなんでしょうか。

今の時代って基本的には1人でできることって少なくて、複雑で大きいことをみんなの力を合わせて成し遂げることが大切なんですよね。

自分自身はその中で小さなパートだけを担うとしてもです。

はい。

また、会社どうしでコラボレーションすることもすごく多いです。

ある程度規模の大きな仕事をしようとすると、複数の人で集まって一緒に仕事をする、チームで仕事をする必要があるんです。

そして、せっかくならエンゲージメントの高い職場にしたいですよね。

エンゲージメント?

日常的には「婚約」、ビジネスでは「従事」という意味で使われることばですね。

やりがいを持って会社で働いて、仲のいい友達にも「うちで一緒に働こうよ」っておすすめしたいと思うような職場。

こういう職場は「エンゲージメントの高い職場」と言えます。

会社でよく、エンゲージメントのスコアが上がったとか下がったとか言われたりするんですけど、心理的安全性はその土台にもなり得るんです。

後編では就活や転職の場面で気になる、「心理的安全性の高い会社の見つけ方」を就活生が率直に聞きます。近日、掲載します。

編集:加藤陽平 撮影:本間遥

あわせてごらんください

-

-

先輩のニュース活用術

教えて先輩! 澤円さん【中編】 プレゼンテーションは“プレゼント”

2022年04月15日

-

-

先輩のニュース活用術

教えて先輩! ドムドムフードサービス 藤崎忍さん【後編】 個性派バーガーはなぜ生まれた? “絶滅危惧種”の再建

2022年05月17日

-

-

就活ニュース

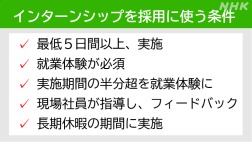

インターンシップ“正式に”採用で活用も 何年卒が対象?条件は?

2022年05月18日

-

-

就活ニュース

地元で働くって実際どう? 地方の建設会社になぜ若手?【後編】

2022年05月30日

最近のニュース一覧

-

-

若手社会人に聞く“働くことのリアル”(3) 入社後のギャップはあった?

2024年06月25日

-

-

若手社会人に聞く“働くことのリアル”(2) 仕事は怖いと思っていたけど…

2024年06月14日

-

-

就活の採用面接 政府ルールでは6月1日から 人材不足で前倒しも

2024年06月03日

-

-

若手社会人に聞く“働くことのリアル”(1) 「就活の軸」どう決めた?働いて変わった?

2024年05月30日

-

-

26年卒・就活スタートガイダンス(2)「就活の軸」ってどうやって見つけるの?

2024年05月29日

-

-

26年卒・就活スタートガイダンス(1)まず何から始めればいいの?

2024年05月21日

-

-

25卒の求人倍率は1.75倍 3年連続で上昇 コロナ禍前の水準に回復

2024年05月08日

-

-

25年卒が選ぶ「就職企業人気ランキング」ことしの注目企業は?

2024年05月01日

-

-

就活のギモン(番外編)「地方で働く魅力」ってなに?若手社会人に聞いてみた!

2024年04月18日

-

-

就活生のギモンを専門家に聞く(6)面接で想定外の質問や緊張が!?こんな時どうする?

2024年04月12日

-

-

就活生のギモンを専門家に聞く(5)就活の志望企業ってどう絞り込めばいいの?

2024年04月05日

-

-

変わる入社式 “服装は自由に” “先輩も親も見守る” その背景は?

2024年04月02日