女性はゼロ、エリートの降格…。

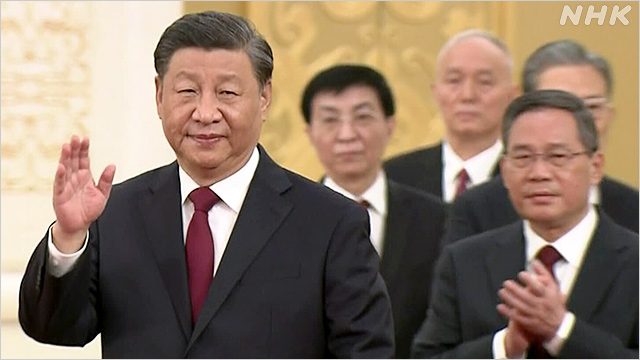

3期目に入った中国の習近平指導部。どんなメンバーが国を率いることになったのか。

“異例ずくめ”だとして、専門家の間でも驚きを持って受け止められた今回の人事。

詳しく解説します。

「女性の政界進出は後退」 幹部に女性ゼロ

中国では10月23日、共産党の重要会議が開かれ、習近平国家主席を党のトップとする、新たな指導部が発足しました。注目されたのは人事です。

今回は▼トップ7人である「政治局常務委員」、それにその7人を含めた▼トップ24人である「政治局委員」が決まりました。

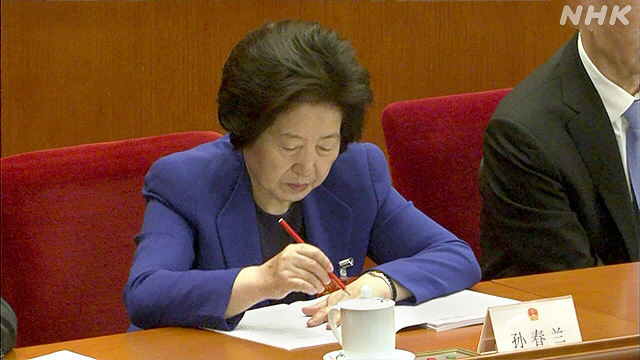

実は、このトップ24人に、女性は1人もいませんでした。女性がいなかったのは1997年以来、実に25年ぶりです。

これまでの政治局委員には、新型コロナ対策などを担う副首相を務める孫春蘭という女性がいました。政治局委員のうち、ただ1人の女性でした。

72歳となる彼女が引退したあとも、別の女性が入ると指摘されていました。

候補の1人に上がっていたのは、少数民族・ペー族の女性で、内陸部・貴州省出身の諶貽琴氏(62)です。2020年には貴州省トップの書記に昇格し、データセンターの誘致などを通じて、かつて国内で最も貧しい地域とも言われた省の貧困対策を推進するなど実績を積んできました。

しかし、フタをあけてみると女性はゼロ。

中国共産党の組織に詳しい愛知県立大学の鈴木隆准教授は、「女性の政界進出という意味では、習近平時代の過去10年ではあまり進まなかった、むしろ後退した、その1つの象徴だと思います」と分析しています。

「上司は1人で、あとは部下」 トップ7は習派一色

最も注目された「政治局常務委員」と呼ばれる最高指導部メンバーは、習氏を含め7人。

顔ぶれは“習派一色”と言っても過言ではありません。全員が、習氏が地方時代の時に部下を務めたり、習指導部を支えてきたりした人物でした。

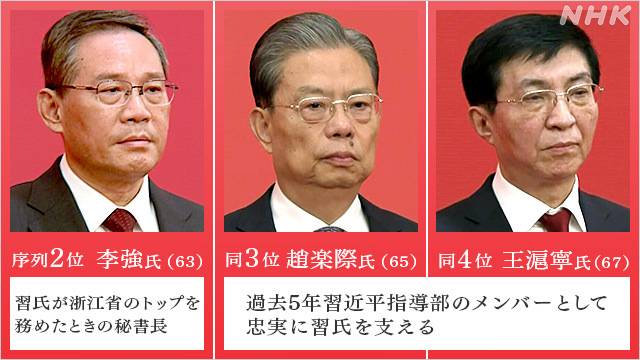

たとえば、序列2位の李強氏(63)は、習氏が、2002年から2007年まで浙江省のトップを務めた際に、省の幹部らの取りまとめを行う秘書長を務めるなど、習氏と関係が深いとされる人物です。「ゼロコロナ」政策で厳しい外出制限を上海で行ったことで、市民から直接詰め寄られるなど不満を買っていたにもかかわらず、抜てきされました。

序列3位の趙楽際氏(65)と序列4位の王滬寧(今月末までに67)は、過去5年にわたり習近平指導部のメンバーとして、忠実に習氏を支えてきた人物です。

序列5位の蔡奇氏(66)は、福建省と浙江省で、習氏の部下として長年にわたって支え、関係が深いとされています。ことし2月と3月に開催された北京オリンピック・パラリンピックでは大会組織委員会の会長として開会式であいさつし、大会の開催を主導してきた習氏のリーダーシップをたたえました。

序列6位の丁薛祥氏(60)は、習氏の国内視察や外遊に同行するなど、最側近の1人と目されています。2007年に習氏が上海市トップの書記を務めていた際には秘書長として習氏を支えました。

序列7位の李希氏(66)は習氏の部下で、南部の広東省トップとして、広東省と香港、それにマカオを一体的な経済圏として整備する「大湾区」計画などを推進してきました。

トップの習近平氏は現在69歳で、最高指導部メンバー全員が年下となりました。

前述の鈴木准教授は、「地方時代の子飼いの部下や、部下として仕事を評価した人たちだけで最高指導部を独占した。上司は1人で、あとは皆、部下という感じだ」と指摘します。

トップ24人の政治局委員に目を向けても、その傾向は変わりません。

▼陳敏爾氏・・・習氏が浙江省トップ時代の宣伝部長。現在、重慶市トップ

▼黄坤明氏・・・現在、中央宣伝部の部長。習主席の権威を高める宣伝活動を展開

▼李鴻忠氏・・・現在、天津市トップ。習主席への忠誠を早期に公言

▼馬興瑞氏・・・要職の新疆ウイグル自治区トップを務め、習氏の信頼が厚いとされる

主だった人を見ても、習氏とゆかりが深かったり、習指導部を支えてきたりしたことがうかがえます。

“ホープ”の降格 政敵は一掃

「習近平氏と政治的に距離があった人たちがすべて一掃された」。

習氏は自分の部下たちを昇格させた一方、専門家からはみずからに異論を唱える人物を一掃したという見方も出ています。

たとえば、李克強氏(67)は、北京大学を卒業してエリートコースを歩み、一時は習近平氏とトップの座を争うライバルと目されていました。

2013年から2期にわたり首相を務め、党の序列は習氏に次ぐ2位でしたが、習氏と確執があるともたびたび指摘されていました。今回、事前には、習氏とともに最高指導部に留任するとも予想されていましたが、留任はせず、退くことになったのです。

とりわけ、異例だとして注目を集めたのは、「次世代のホープ」とも言われた胡春華氏(59)の降格でした。

中国メディアによると、胡氏は16歳にして名門の北京大学に入学。学生の中では最年少だったものの、勉強熱心で優秀だったと伝えられています。共産党の青年組織、共青団=共産主義青年団にも参加し、1997年には当時、トップの第1書記を務めていた李克強氏を支え、胡錦涛前国家主席や李克強首相に近いとされてきました。

2012年には49歳の若さで党の政治局委員に選ばれ、香港メディアなどは、習主席らの指導部の次の世代を担う1人だとたびたび注目していました。胡氏は、習主席への忠誠を示す立場を明確にし、最高指導部のトップ7人のメンバーに選ばれる可能性もとりざたされていました。

しかし、今回の人事では、最高指導部どころか、これまでと同じ「政治局委員」(党のトップ24人)の名簿の中にも、胡春華氏の名前はありませんでした。まさに、降格でした。

形骸化した年齢制限 相次ぐ慣例破り

異例だったのは、これだけではありません。これまでは、「68歳で引退する」というのが慣例でした。しかし、今回の人事では慣例破りが相次いだのです。

そのひとりは、外相の王毅氏。

今月末までに69歳になりますが、政治局委員に昇格しました。王氏は、副首相級の国務委員と外相を兼任していて、これまで習主席の外国訪問にはほぼ同行しているとみられます。今回、政治局委員に選ばれなかった楊潔篪氏の後任として外交を統括するとみられます。

そして、もう1人は、中国軍の制服組トップ張又侠氏(72)。

こちらも「68歳で引退する」という慣例を破って、政治局委員に留任しました。張氏は軍幹部の子息、いわゆる紅二代の1人で、張氏の父親と習主席の父親の習仲勲元副首相は戦友とされています。張氏は、中国軍を統括する「中央軍事委員会」の副主席として、主席の習氏を支えることにもなりました。

中国の政治に詳しい神戸大学大学院の李昊講師は「習氏のほかにも、68歳を超えて昇格や留任する人が2人も出たことは、今後の中国の政治を考える上で極めて重要だ」と話し、年齢制限の慣例破りが今後中国政治に大きな影響を与えると指摘しています。

ポスト習近平は? 「確固とした後継者は見えず」

習氏のあとを引き継ぐ人は見えてきたのでしょうか。

前出の鈴木准教授は、以下のように分析しています。

愛知県立大学 鈴木隆准教授

「李強氏(63)と丁薛祥氏(60)は年齢的に見ると同年代のほかの人と比べると後継候補として若干リードした。しかし、まだ確定したわけではない。前総書記の胡錦涛氏も習近平氏も、総書記になる前に中央軍事委員会の副主席になっているが、今回の人事では2人ともこのポストについていない」

確固とした後継者が見えないなか、習氏は「今後5年、10年かけて長期的な継承候補を見極め、育成し、バトンタッチしていくシナリオを考えていると思う」と分析しています。

集団指導体制は事実上崩壊?

今回の人事は、中国を長年研究する複数の専門家ですら、衝撃を受ける内容でした。

そもそも、中国共産党は、総書記をはじめとする最高指導部のメンバーが、原則、合議や多数決で重要な決定を行う「集団指導体制」をとっています。もともと総書記はメンバーの1人に過ぎず、党の重要事項を単独で決定する権限はありません。

この制度は、絶大な権力を握った毛沢東が、中国全土を混乱に陥れた反省から、個人に権力が集中するのを防ぐため導入されたと指摘されています。

しかし、今回の人事を見て「事実上、集団指導体制は崩壊した」と指摘する専門家もいます。習氏にもの申せる人はいるのでしょうか。

“異例ずくめ”の習近平指導部は、世界とどう対じしていくのか。

その行方から目が離せません。

国際ニュース

国際ニュース