コネか。実績か。

絶大な権力を持ち、中国共産党のトップに立つ最高指導部のメンバーたち。

人口14億の中国のトップに立つ条件とは何なのか?

実はそこには、ある共通点があるといいます。

中国共産党の人事に詳しい、神戸大学大学院の李昊講師に話を聞きました。

※ 以下、李昊講師の話

そもそも最高指導部とはどんな人たち?

その数、現在、わずか7人です。共産党のトップのことで、「中央政治局常務委員会」のメンバーを指します。

憲法では、共産党が国家を指導する立場にあることが明示されているため、この7人の最高指導部メンバーが、中国という国を運営する役目を担っています。

習近平国家主席もその1人です。

メンバーは普段、北京にある「中南海」とよばれる場所に住んでいるとされていますが、一般の人は入ることができず、市民が最高指導部メンバーと顔を合わせる機会は、ほとんどありません。

海外のメディアも容易に近づけず、最高指導部のメンバーの素顔は、謎のベールにつつまれています。

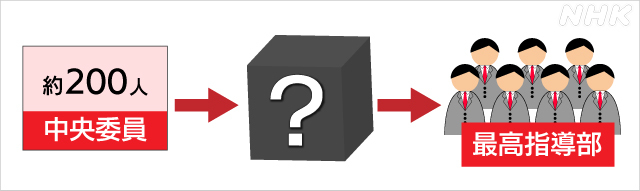

どうやって選ばれるの?

いわば「ブラックボックス」の中で決められていると言ってもいいでしょう。

中国では5年に1度、共産党大会が開かれます。ここで、中央委員と呼ばれる党を率いる幹部およそ200人が選ばれます。慣例だと、党大会が閉幕した翌日にこの中央委員が集まり、この中から新たな最高指導部のメンバーを選出します。

では、中央委員がどういう基準で、最高指導部のメンバーを決めるのでしょうか。これについては、謎に包まれていてわかりません。リストがつくられているという情報はありますが、では、誰がそのリストをつくるのか?そのあたりは公表されていません。

水面下ではさまざまな根回し、熾烈な権力闘争が繰り広げられているとみられますが、なかなか漏れ伝わってきません。これまでの例だと、メンバーが明らかになるのは、共産党大会が閉幕した翌日。この日は、選ばれたメンバーが内外の記者の前にずらりと姿を表すのが慣例です。

最高指導部の人たちはどんな仕事をしているの?

国全体の進むべき方針や政策を決めています。およそ200人の中央委員が頻繁に集まることができないため、党の重要事項をこの最高指導部が日常的な党の決定を下しています。

ただ、会議の開催頻度や場所、内容は基本的に公開されないので、詳細はわかりません。一般的に、週に1度か、2週間に1度開催されていると言われます。

現在のメンバーは7人で、共産党トップの総書記である習近平国家主席や首相の李克強氏のほか、立法機関である全国人民代表大会のトップを務める人物、党の宣伝工作を担う責任者、反腐敗の指揮をとる党の規律部門の責任者、それに政府の筆頭副総理などがいます。

もともと最高指導部のメンバーの立場は平等とされてきました。何かを決める際には、全会一致が基本です。

議論が紛糾した際には、最終的には多数決となるとされています。その際には、総書記である習氏も、1票しかありません。

しかし、権力分散が進みすぎて、政治が停滞するという問題が、胡錦濤政権期に発生しました。この現象を中国語では「九龍治水」(多くの人が関わって何も決まらなくなる)ということわざで表現されることもあります。

習近平政権になってからは、その反省として、トップである総書記の権限の集中が図られました。

しかし、今度は習近平国家主席が強くなりすぎて、「習一強」の状況になっています。

「習一強」とは、具体的にどういうこと?

たとえば、新型コロナウイルスへの対応において、「習一強」を強く感じました。

感染拡大が内陸の武漢で始まった当初、世界が注目したのは、武漢のロックダウンでした。そのロックダウンは、ミャンマーの外遊から習氏が帰ってきた直後、習氏の指示が出されたあとに行われました。

このことは、習氏による指示が出されるまで、効果的な対応がとられていなかったということを示していました。その後も、中国は“ゼロコロナ政策”と呼ばれる、厳しい感染封じ込め策を続けています。

感染が広がった2020年始めの時点で、習氏の意見なしには政策が動かない状況になっていたと考えていいでしょう。

最高指導部メンバーになる条件は?

過去に出世したケースを見ると、共通点があると思います。

大前提として、力のあるボスから、ある程度の地位まで抜てきされないといけません。熾烈な競争の中で、出世していくには、階段を1段、1段上っていくのでは間に合わないからです。

まず、党を率いる幹部である約200人の「中央委員」に入るには、地方政府の役人の場合は経済政策などで「実績」を示すことが大事です。

さらに、上を目指すのは、もっと繊細な戦略が必要です。業績、ボスとのコネクションに加え、「派手に目立ちすぎない」ことです。

派手に目立つとたたかれます。一時は最高指導部入りの可能性を指摘されたものの、収賄などの罪に問われて無期懲役の判決を受けた元重慶市のトップ薄煕来氏のように失脚する可能性もあります。

江沢民、胡錦濤、習近平をはじめとして、最終的に最高指導部入りを果たした者の多くは、独自色を出さず、党の指導部に歩調を合わせ、無難に仕事をこなしました。失点がなかったこともポイントなわけです。

また、もうひとつのポイントは、「ボスに頼りすぎないこと」。

自分を抜てきしてくれるボス1人に頼り切ってしまうと、万が一、ボスが失脚した場合には、自分も芋づる式に失脚します。

したがって、中国では誰か1人よりも、複数のボスを持ち、それぞれとうまくつながっていることが、理想だと言われています。

中国共産党で最高指導部にまで出世するには、人並み以上の努力と、処世術、そして強運が必要なのです。

最高指導部に入ったあと、失脚する人はいるの?

かつては、権力闘争の激化を避けるため、最高指導部経験者の刑事責任は追及しないという、党内の不文律がありました。

しかし、習氏がトップになってからは変わりました。2014年には、元最高指導部メンバーで、公安相などを務めた周永康氏が立件されました。この事件は、内外に大きな衝撃を与えました。

この失脚は、習氏が右腕の王岐山氏とともに、仕掛けたものだと受け止められています。

警察・司法・検察などを束ね、強大な権力を持っていた周永康氏を失脚させるだけの、習氏の政治力、権力を見せつけた形でした。これも「反腐敗闘争」という形で進められましたが、この事件をきっかけに、習氏が、最高指導部の中で絶対的な地位を確立したと見ることができるでしょう。

いまでは最高指導部経験者の失脚でさえ、タブーではなくなったわけです。

ちなみに、現在の中国では1度失脚すると、基本的に復活はありません。というのも、ほとんどの場合、汚職腐敗の罪で裁かれているからです。つまり、失脚は、政治家としての死を意味するわけです。

ただ、文化大革命以降、命まで失うことはほぼなくなりました。失脚した元高官たちは、専門の収容施設の中で、畑を耕したり、本を読んだり、思い思いの生活を送っているようです。

ことしの共産党大会を経て、最高指導部のメンバーも入れ替わる。どこに注目?

習氏が続投するのは確実でしょう。ですので、注目点としては、習氏の後継者候補ともなりえる人物が最高指導部に入るかどうか、です。

ただ、私はその可能性は低いと思っています。

背景には、党の幹部抜てきに対する考え方が変化していることがあると思います。これまでは、幹部になりそうな候補者を競争させて、実績をあげた人を抜てきさせてきました。

習近平氏がトップになってからは、能力や年齢だけではなく、「党への忠誠」や「徳」といった点も重視するようになっています。つまり仕事が出来るだけではダメで、人柄も大切だというわけです。

一方で、行き過ぎた競争、能力重視による若手の抜てきは弊害があると考えているのだと思います。

次の指導者が早い時期に決まってしまえば、その人を中心に派閥ができる。そして、腐敗にもつながりかねない。

ですから、今回の共産党大会では、次世代のリーダー、「ポスト習近平」の姿はまだ見えないのではないかと私は思っています。

国際ニュース

国際ニュース