科学と文化のいまがわかる

医療

17音で伝えたい 難病患者「私の日常」

2022.08.22

詳しい原因が分からず、治療法が確立されていない希少な病気は「難病」と呼ばれています。

2022年7月、そうした難病の1つ「多発性硬化症」の患者の俳句コンテストが行われました。

寄せられた作品には、難病と生きる患者の日常が17音に凝縮されています。

難病患者が詠んだ俳句

「辿り着き 難病と知る 夏の果て」(東京都 コミマル)

歩くことも不自由になりながら、自分の病気がわからず、不安な気持ちであちこちの病院を訪ね回っていた10年前の夏。

難病の「多発性硬化症」と診断がついたのは、その夏の終わり、5件目の病院でした。

「痺れつつ 死ぬまで一緒 髪洗う」(大阪府 中野智恵)

髪を洗う手に感じるしびれ。

繰り返す日常の一瞬に改めて気付かされるのは、症状と一生つきあっていかなければならない現実とそれを受け入れる覚悟でした。

「花鋏 使う喜び 薔薇の花」(長崎県 藤村美来)

生け花はしびれの進行を抑えるためのリハビリになっています。

ずっしりと重みのある花ばさみを握るたび、大好きなバラがまだ生けられることに喜びを感じています。

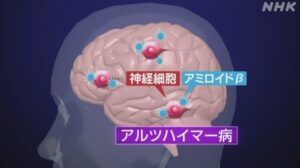

多発性硬化症とは

「多発性硬化症」は国が指定する難病で、国内の患者数はおよそ1万7600人と推定されています。

主な症状としては、▼ものが見えにくくなる、▼手足がしびれる、▼まっすぐ歩けなくなる、▼ひどく疲れやすくなることなどが挙げられていて、多くの患者は、症状が出たり消えたりを繰り返しながら、次第に進行していくとされています。

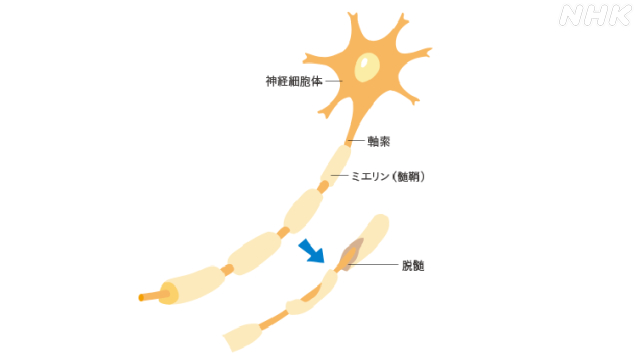

神経の軸索をさやのように覆う「ミエリン」という物質が壊れてしまうことで、電気信号が伝わりにくくなったり、異常に伝わったりして、症状が現れることがわかっています。

自身の免疫が関係していると考えられていますが、詳しい原因はわかっておらず、完治させる薬はできていません。

俳句で患者への共感を

今回開催された俳句コンテストは、「多発性硬化症」の治療薬の開発と販売を行う製薬会社が企画しました。

会社では、患者や家族、医療関係者などに病気との向き合い方などを俳句として表現してもらうことで、この病気に触れたことがない人たちの新たな気づきや患者への共感につながると期待して開催を決めたということです。

難病でもおしゃれをして出かけたい

「ブラウスの ボタンに5分 小春かな」 (茨城県 はなゑ)

特選となったこの句を詠んだのは茨城県に住む俳号「はなゑ」さんです。

はなゑさんが体の異変に気付いたのは7年前の32歳のとき。

最初の症状は足のしびれでした。

原因がわからないまま、半年余りたったころには箸も握れなくなったといいます。

現在は診断がつき、症状の再発と進行を遅らせる薬で治療を続けていますが、腕と足、それに舌が常にしびれていて、手と指は思い通りに動かすことができないということです。

(はなゑさん)

「手や指は太い針金でできているかのような感じです。正座したあとのしびれのような感覚が手にずっとあるため、何かを触っても固いものなのか柔らかいものなのかわかりづらい状況です。さらに、体も疲れやすく、大半の時間を横になっていないとしんどくなってしまいました」

以前はヨガや合唱サークルの活動に頻繁に参加したり、よく家族や友人と外食したりしていたはなゑさん。

しかし、今は外出を避けるようになってしまいました。

それでも、天気のいい日にはおしゃれをして出かけたい。

そんな日にお気に入りのブラウスを着ようと、ボタンを閉めているときの心境を詠みました。

(はなゑさん)

「病気になってから自宅で過ごすことがほとんどのため、普段は着るのが簡単なTシャツなどの部屋着でいることが多くなりました。とはいえ、小春日和の気持ちのいい日には、かわいいレースがついたブラウスでお出かけして、気分を変えたいこともあるんです。でも、手がしびれているので、なかなかボタンを留められない。そのときのはやる気持ちともどかしい気持ちを表現しました」

はなゑさんは今回のコンテストをきっかけに俳句を作り始めました。

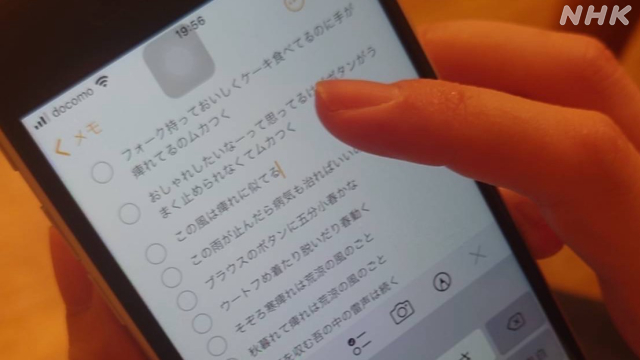

図書館で本を借りて俳句の詠み方を学んだり、この病気ならではの「あるある」をこまめにメモしたりして、病気のことを悲観しないで、ちょっと楽しい気持ちになる俳句を詠むことにこだわったといいます。

(はなゑさん)

「俳句は17音しかない世界なので、余計なことを詠めない難しさが面白さでもあると感じています。自分の病気はほとんど認知されていないので、理解してもらおうとすることが面倒に思えていましたが、俳句が自分の気持ちを伝える手段になることに気づかされました。まだ恥ずかしいので、いつとは言えませんが、将来的には句会にも参加したいと思うようになっています。俳句が外の世界につながるきっかけにもなるような気がしています」

暑さで動けなくなる症状も ~ウートフ徴候~

特選となったもう1人の患者、神奈川県に住む俳号「あさぎ」さんの俳句です。

「ウートフの 足音ひびく 夏近し」 (神奈川県 あさぎ)

この句に登場する「ウートフ」とは、「ウートフ徴候」と呼ばれる「多発性硬化症」の患者にみられる特徴の1つで、体温が上昇すると、症状が一時的にひどくなったり、別の症状が出てきたりする状態を意味しています。

1890年にこの症例を最初に報告したドイツの眼科医、ウィルヘルム・ウートフの名前にちなんで名付けられました。

記録的な猛暑となっていることしの夏。

この句に込めた思いをあさぎさんに聞きました。

(あさぎさん)

「体の中に熱がこもってしまうと、脱力感とけん怠感が襲ってくるほか、頭もボーっとして、何も手につかなくなってしまいます。ことしは厳しい暑さが続いているため、身の危険を感じていますが、節電が呼びかけられるなかでもエアコンを切ることができず、常に心苦しい気持ちです。冬でも、お風呂に長く入っていたり、鍋物を食べたりすると、症状がぶり返すこともあり、いつでも気は抜けません」

あさぎさんが病気に気がついたのは、8年前の24歳の誕生日の翌日のことでした。

最初は左目が二重に見えるという症状でしたが、3年目くらいからは全身に力が入らなくなりました。

難病であることを周囲に知られることには抵抗があり、結婚や出産などライフイベントを重ねていく友人たちとの対比が苦しくて、人との関わりを避けるようになりました。

今も現実を受け入れられたとは言えないと感じています。

海の近くに住んでいるあさぎさん。

夏は家族で海水浴や花火大会に行くなどして、ワクワクする季節でした。

しかし、今はその夏が「ウートフ徴候」におびえる、憂うつで悲しい季節になってしまいました。

(あさぎさん)

「『ウートフ』は見えないものですが、私の中で一番存在感があるもので、夏が近づくたびに感じている思いを擬人化して表現しました。名前はかわいらしい感じに聞こえるかもしれませんが、私にとっては足音をドンドンと響かせ近づいてくるような恐ろしい存在です」

「ウートフ徴候」が出ないように、特に夏は外出を控えています。

外出する必要があるときは、突然動けなくなってしまった場合に備え、涼しい場所に連れて行ってほしいことを伝えるヘルプマークを常に身につけています。

また、氷や凍らせたペットボトルを持ち歩いて、少しでも暑さを感じたら、体を冷やして気持ちを落ち着かせているということです。

(あさぎさん)

「この難病は、患者の外見からは病気であることが伝わりにくく、周囲の理解が得られにくいこともつらさの1つになっています。俳句がきっかけになって、ほとんど知られていない私たちの病気の現実を少しでも知ってもらえるかもしれないと期待できるだけでも、もやが晴れるような気持ちになります」

俳句は想い合う文芸

審査した俳人の夏井いつきさん。

難病患者と社会をつなぐ手段として、詠み手の心境を推し量る俳句は効果的ではないかと考えています。

(夏井いつきさん)

「俳句は想い合う文芸で、この人は今どこがつらいのだろうかと推測してあげたり、思いやったりする心が根底にあるものです。病気のことを少し知るだけで、俳句の見え方が変わってきます。お互いにわかり合うことからいろんな思いやりが生まれてくるので、俳句を通じてこの病気を知った人たちが小さく手を結び合うことが大事なことだと思います」

そして、オンラインイベントでこう呼びかけました。

(夏井いつきさん)

「家の中にいても、病院の中にいても、俳句の小さな種はたくさんあります。闘病の苦しさやつらさを心にためてしまうのではなく、俳句の五七五にして外に吐き出してみませんか。そうしたら、いつか褒められる日が来る。そんないい循環を俳句が作ってくれると私は信じています。やろうぜ、みんなで!」

なぜ俳句コンテストなのか

病気を対象にした俳句コンテストは、「多発性硬化症」だけでなく、別の製薬会社も「関節リウマチ」という病気で開催しています。

製薬会社はなぜ俳句に着目するのか。

それぞれの会社は次のように説明しました。

(「多発性硬化症」の俳句大会を開催 バイオジェン・ジャパン)

「『多発性硬化症』がどういう病気であるかを直接説明しても、一般の人に興味を持ってもらうことは難しいのが現実です。しかし、要素をそぎ落として表現する俳句という切り口であれば、なかなか伝わりにくい症状や困りごとも届きやすくなるのではないかと考えました」

(「関節リウマチ」の俳句大会を開催 日本イーライリリー)

「『関節リウマチ』の患者さんの症状は季節の変わり目などに現れやすいため、季節感を大切にする俳句を使うことで表現できることが多いと考えました。また、コロナ禍で外に出られなかったり、病気のため体が思うように動かなかったりしても、俳句であれば参加しやすいということも企画を立てる上で重要な判断材料になりました」

そして、どちらの会社も、俳句を使うことで本当の意味での病気の啓発につながるのではないかと話していました。

俳句を患者の励みに

今回の「多発性硬化症」の俳句大会に参加した患者からは、俳句を詠むことで、自分の病気と向き合ったり、伝えたい感情を見つめ直したりするきっかけになったという声が寄せられているということです。

(バイオジェン・ジャパン 広報・CSR本部 三井貴子 本部長)

「参加した患者さんから自分の人生が前向きになったという声を頂き、本当にありがたく思うとともに、開催した意義を感じることができました。私たちは薬を開発して届けることが絶対的な使命ですが、患者さんが薬だけで治療を継続することが難しいことも理解しています。こうした企画を通して、患者さんの目標を少しでも提供できればうれしく思います」

この会社では、来年も俳句を通じたイベントの開催を検討していて、難病の啓発につなげるとともに、患者の励みになる企画にしていきたいとしています。

俳句コンテストの動画は「バイオジェン」のYouTubeのチャンネルで公開されていて、入選した作品やその講評を見ることができます。

難病患者の日常。

17音が新たな気づきにつながるかもしれません。