科学と文化のいまがわかる

科学

コロナウイルスより小さい!? “最小のクルマ”の国際レース

2022.04.08

“カーレース”と聞いて何を想像しますか?

ほれぼれするようなフォルムのレーシングカー?

サーキットに響き渡るエンジン音と歓声?

今回ご紹介するカーレースは、そうした世界とは無縁のものです。

何せレースに出場するクルマのサイズは2ミリの100万分の1ほど。

大きさが想像つきませんよね?

分子ひとつの大きさです。

あの新型コロナウイルスよりも小さいんです。

そんなクルマを“運転”して24時間でどれだけ進めるのかを競う国際レースが開催され日本のチームが見事優勝を果たしました。

どんなレースだったのか、そもそもこのレースの持つ意味は何なのか。

ちょっと不思議なカーレースを紹介します。

“ナノカー”って何ナノカー?

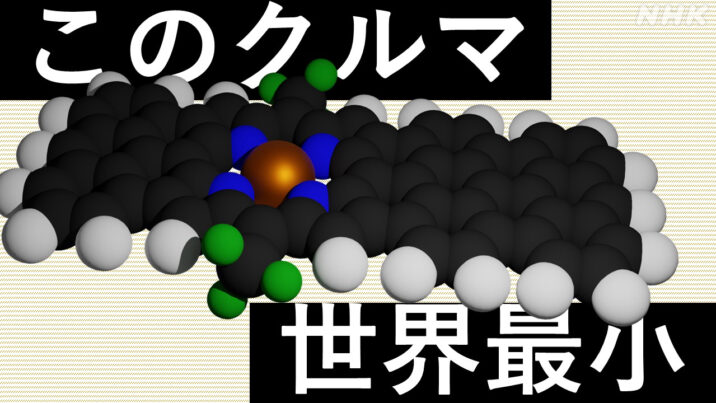

レースに出場したクルマは、大きさが2ミリの100万分の1の2ナノメートルあまり。「ナノ」のサイズなので「ナノカー」と呼ばれています。

サイズが想像つかないほど小さい?

では参考までに重さをお伝えしましょう。

重さは0.00000000000000000000172グラム。

もっと分からなくなってしまった方もいるかもしれません。

こんなに小さくて軽いクルマは何で出来ているのでしょうか。

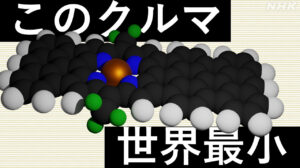

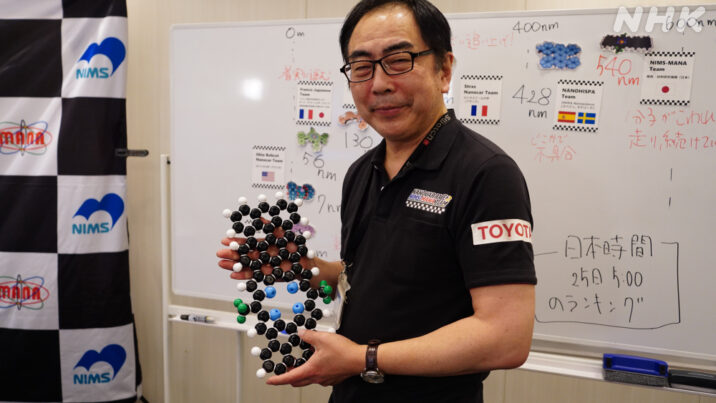

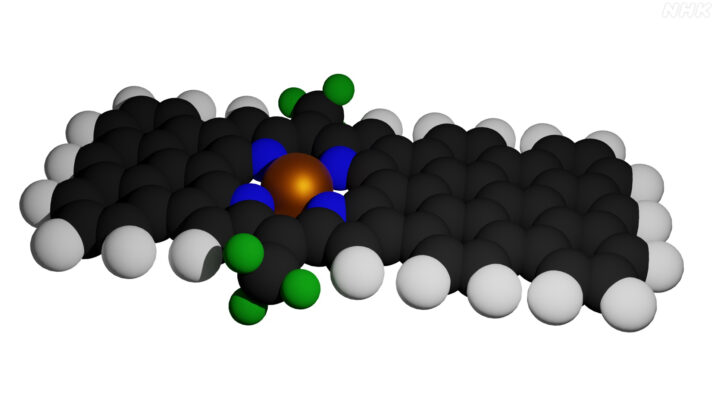

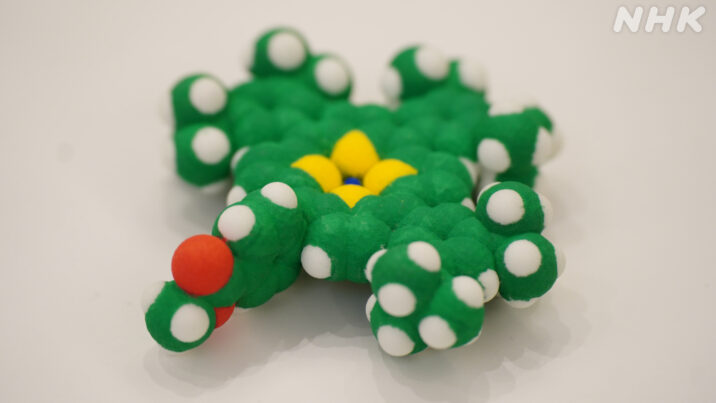

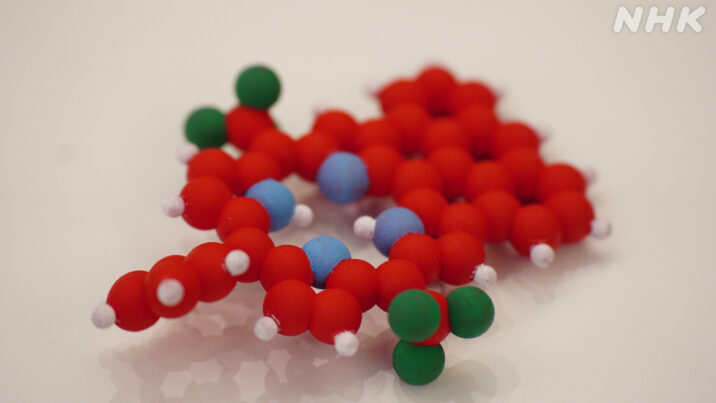

国立研究開発法人の物質・材料研究機構チームリーダーの中山知信さんが、模型を見せてくれました。

草履のような形。これが“クルマ”だといいます。

主に炭素と水素で、一部は銅とフッ素、窒素からなる109個の原子でできています。

分子式で表すと「C64H34CuF6N4」となります。

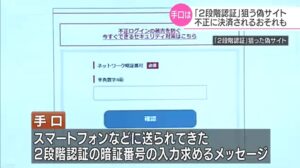

この分子のクルマをどう“運転”するのか?

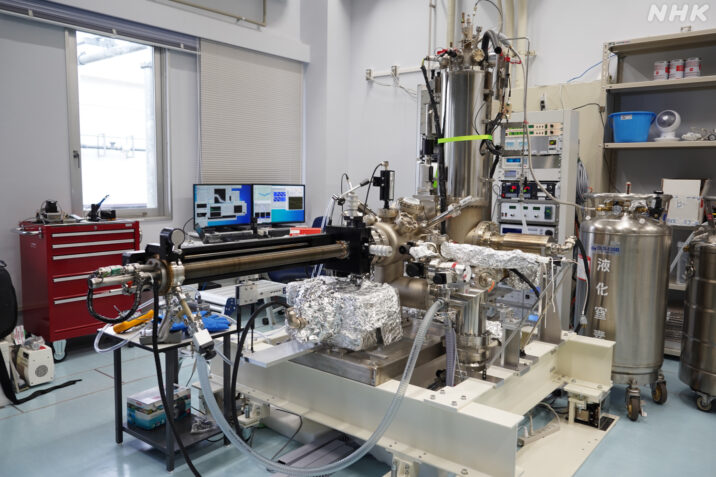

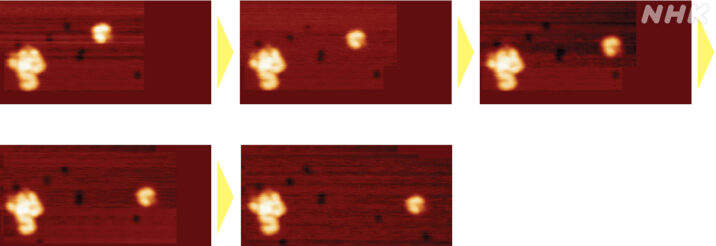

それには原子1個1個の姿をみることができる特殊な顕微鏡を使います。

顕微鏡には、原子レベルまで細くした針が付いていて、その針に電圧をかけたときに生まれる電気的なエネルギーを利用して、分子のクルマが動くということです。

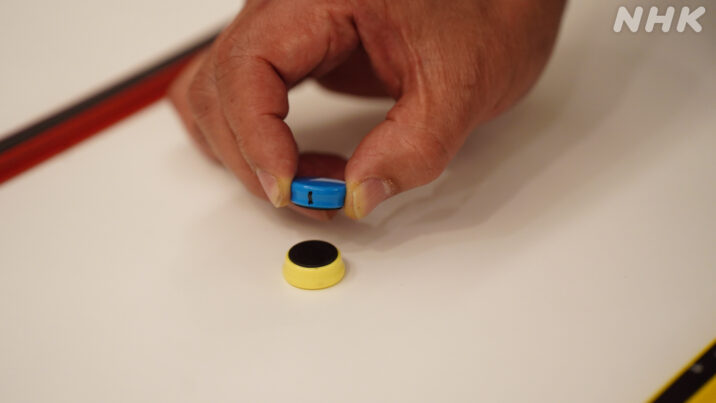

磁石を机の上に置き、別の磁石を近づけると反発したりくっつこうとしたりする力で磁石が動きます。これと同じようなイメージです。

(中山さん)

「分子のクルマのサイズは約2ナノメートルです。通常の自動車のサイズは約4メートルなので約20億倍の大きさの違いがあります。これは地球と野球ボールくらいのサイズの違いに相当します。スケール感としては分子のクルマを自在に操縦するのは、宇宙から野球ボールを操っているような感じです」

カーレースに寄せる期待

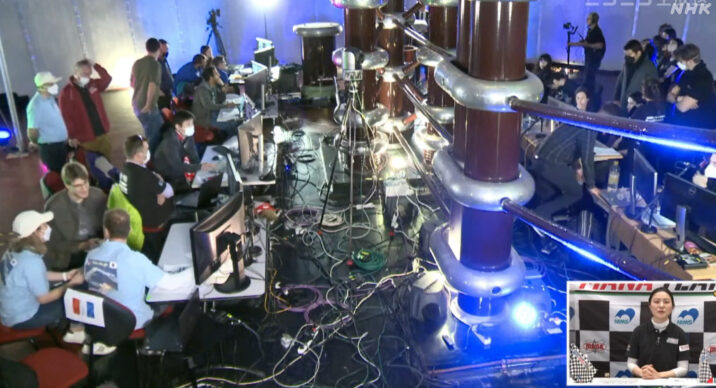

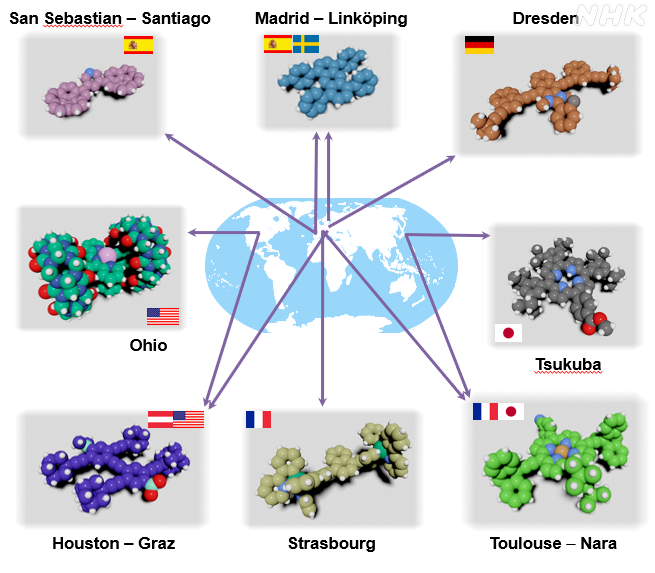

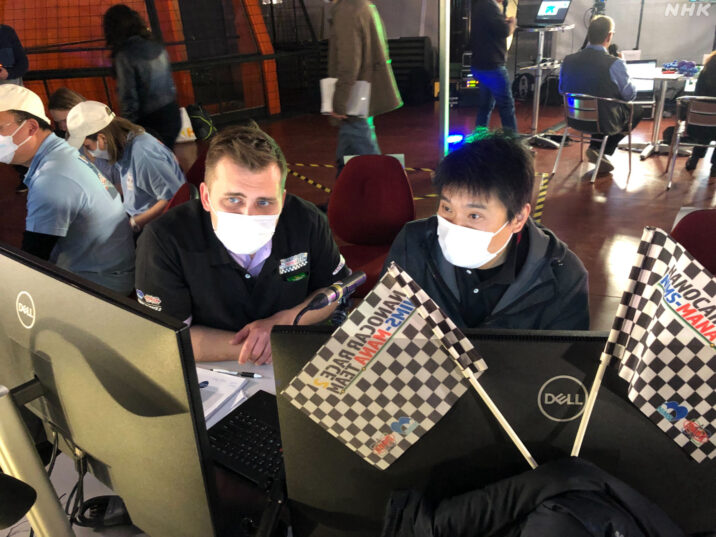

5年ぶり2回目となる国際レースの会場はフランスのトゥールーズ。3月24日から25日までの日程で開かれました。

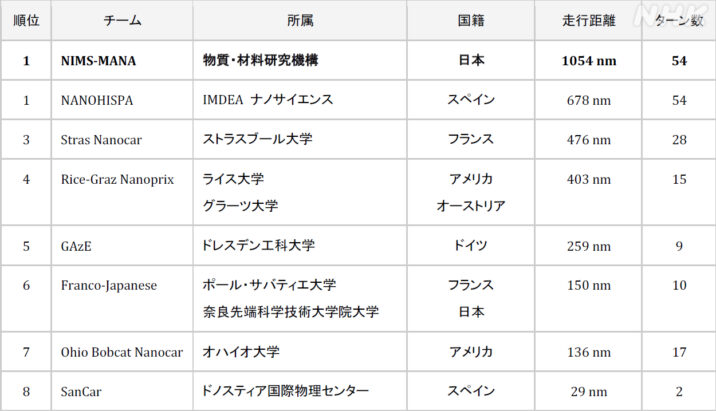

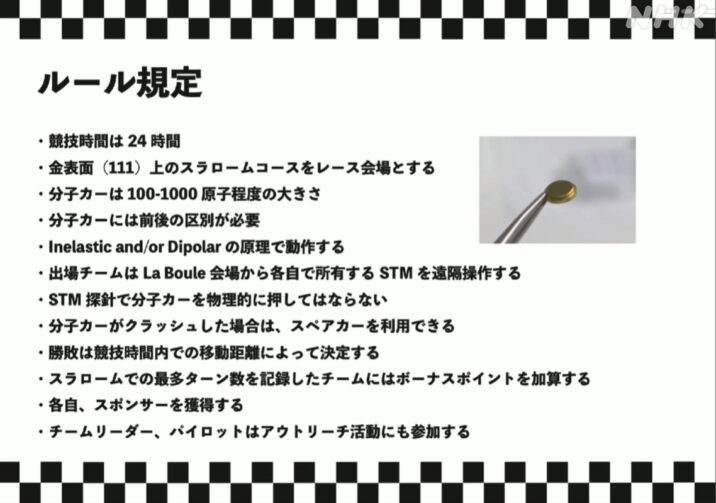

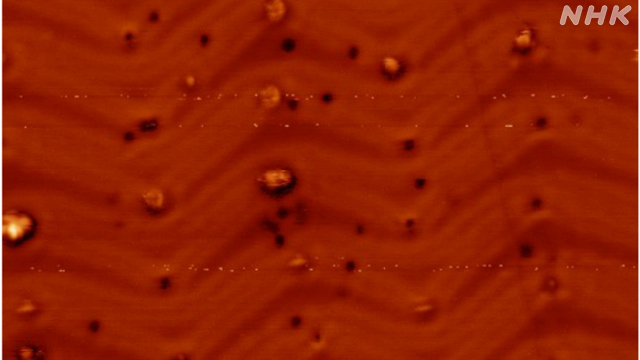

レースでは世界から選抜された8つのチームが、それぞれのナノカーを直径8ミリの金の板の上で走らせ、24時間でどのくらいの距離進んだかを競います。

なぜ、こんなレースが開かれているのか。

目指しているのは、注目されている「分子機械」という技術の開発です。

2016年にはノーベル化学賞の受賞テーマにもなりました。

分子を組み合わせて、肉眼ではとても見えないような、とんでもなく小さな機械を作ろうという研究です。

例えば医療の分野では、この機械的な動きをする分子を組み立てることで、ヒトの体の中の特定の細胞に薬を運んだり、特定の細胞の治療を行ったりする「分子ロボット」の基礎的な研究が進められています。

このほか人工的な光合成、超小型コンピューターの開発、エネルギー貯蔵システム、新素材の開発、新しいセンサー技術、大気環境改善技術など、さまざまな分野での展開が期待されているのです。

日本チームの秘策

それでは白熱したレースの行方はどうだったのか?

参加したのは、世界から選抜された8つのチームでした。

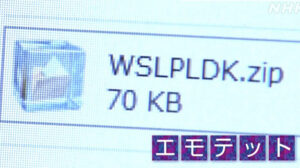

中山さんが参加した日本のチームが作ったクルマは、置いた場所の原子の凸凹にかみ合わないように組み立てることで、摩擦がゼロに近くなる「超潤滑現象」を実現。

なめらかに滑るように移動することから、チームはこのクルマを「スライダースパイダー」と名付けました。

ただ、一回の操作で動きすぎてしまうとクルマがどこかにいってしまい発見できなくなることもあります。

そのため、クルマの両端にフッ素、模型で言えば緑色の出っ張りを取り付け、ブレーキの代わりにしました。

一方、ほかの7チームは、いずれもクルマもシャーシのような中心の部分を接地面から浮かせるように設計されていて、摩擦を減らそうと考えられています。

この秘策は吉と出たのか凶と出たのか。

最長距離走破で見事優勝

レース開始は日本時間の24日午後7時。

まずクルマを金の表面にばらまき、壊れていない操作できそうなクルマを探すところから始まります。

動かすクルマを決めれば、操作開始です。

序盤、順調に進みました。

出場したクルマでは一回の操作で一気に進むクルマもありますが、スライダースパイダーは一回につき1ナノメートルほどを進み、一歩一歩着実に進む戦略です。

レース開始から10時間後、突然右側のブレーキが破損。

続いて左のブレーキも壊れてしまいます。

ブレーキが壊れると普通は移動しやすくなるように思いますが、この分子のクルマでは壊れた部分が金の表面にくっつこうとしてしまい、より動きにくくなってしまいました。

分子のクルマが壊れることはよくあります。

別のチームでも壊れていて、スペアのクルマに何回も乗り換えていました。

しかし、日本チームはドライバーの判断でブレーキが壊れたクルマを使うことを決めました。

別のクルマに乗り換えることで新たなトラブルを抱え込んでしまうよりも、一部が壊れても着実に動かせていることのほうを重要視した結果でした。

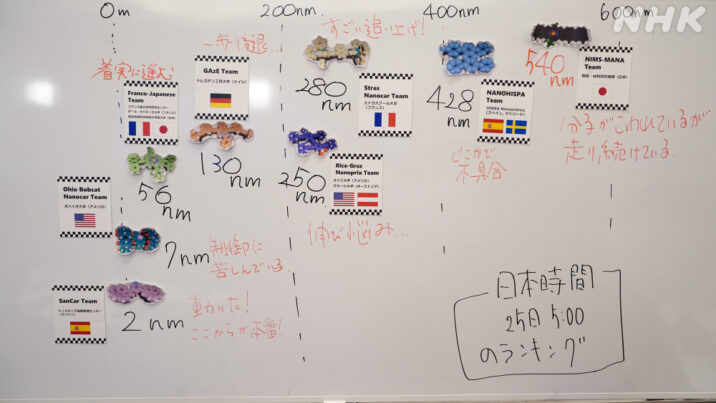

25日の午前5時の中間発表で、日本は走行距離540ナノメートルを記録。

暫定1位となりました。

しかし、スペインのチームが428ナノメートルとすぐ後ろにつけていたり、フランスのチームが猛烈な追い上げをみせていたりして、気が抜けないレース展開となりました。

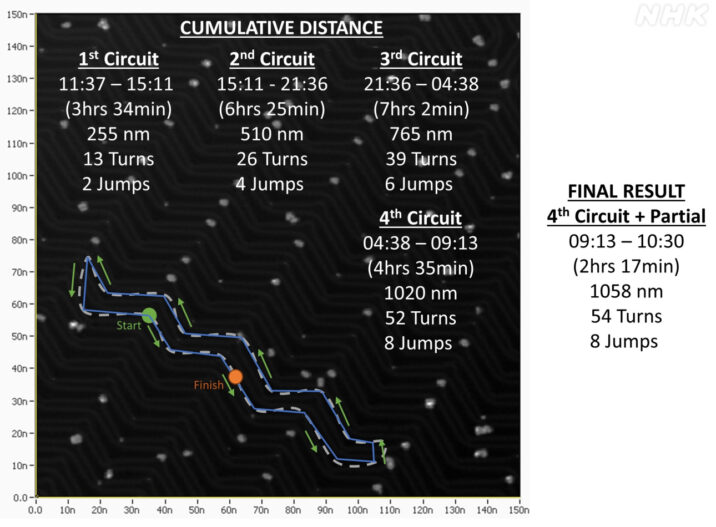

その後は、一部が壊れたクルマでも着実に走行距離を伸ばした判断が功を奏し、レース開始から24時間後の最終結果は1054ナノメートル。

なんと1000分の1ミリ、つまり1マイクロメートルを超えることができました。

次点のスペインのチームの678ナノメートルを大きく引き離してトップの成績で優勝しました。

(※レースではクルマをコースに沿ってカーブさせたターン数や走行した範囲の広さも評価され、スペインのチームも同列1位となりました)

(中山さん)

「正直、優勝できるとは思ってなく、結果に驚いています。想像を超えた成果でした。これは、分子一つを非破壊で動ける状態にする、あるいは非破壊で操作する、非常にマイルドな制御技術が成熟したということです。今回は分子を基盤の上に置いたときに非常に安定で、しかも形を変えず、外から何らかの力を加えても性質がずっと変わらず保たれました。われながらといいますか、ドライバーや研究者のおかげですが、とても感心しています」

優勝の陰に5年前の苦い敗北

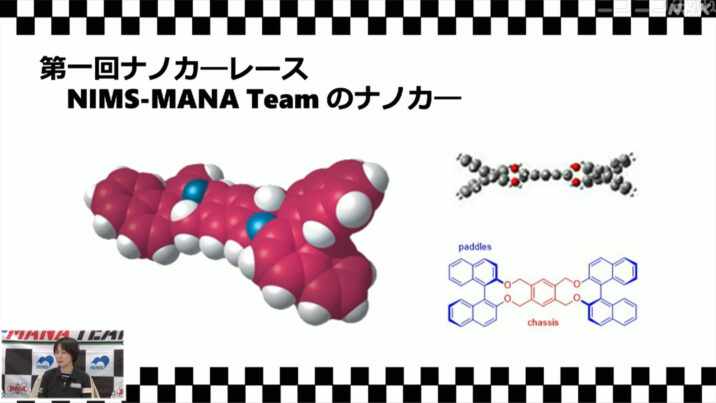

じつは日本チーム、5年前に開かれた一回大会ではレース開始直後にトラブルが発生し、やむなく「途中棄権」していました。

そこで今回は分子の形状選びに力を入れました。

前回のクルマを改良する形で臨むチームもある中で、日本は根本的にクルマを作り変えることにしたのです。

当初製作したのは、車両でいえばシャーシの部分を浮かしたデザイン。

摩擦を少なくして動かそうとしました。

しかし思うように操作できませんでした。

次に製作したのは、すこし平べったい形のクルマ。

先端がすこし曲がっていますが、熱を加えると平面になるように設計しました。

ただ、動いたものの、満足いく結果は得られませんでした。

分子は金の表面と接する部分が大きければ大きいほどすべりやすくなるためルールの中で最大限分子をつかい、最終的な形にすることができました。

今回の大会は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で開催が数年遅れましたが、中山さんによるとそのおかげで十分に検討する時間がとれたということです。

ただ、クルマが完成したのはレース直前。

研究室の実験ではまっすぐに進ませることしか確認はできませんでした。

蛇行したコースを進むためには曲げることが必要で、その技術は本番当日に考え出したということです。

(中山さん)

「レース全体のレベルが私が想像していたよりもはるかに高くなっていました。われわれも長いあいだ努力を重ねてきて、時々研究者に進捗を聞いても『難しいんだよ』ということばが返ってきていました。時間はかかりましたが、残るものは大きいと思います」

レースに熱い注目

今回、物質・材料研究機構がレースの模様を生で伝える24時間番組には、のべ4万人以上が視聴に訪れました。

さらに中山さんは、今回のレースの開催は、分子を作る人や操縦する技術をもった人など、さまざまな分野の研究者が集うきっかけになるとも話していました。

(中山さん)

「たった1つの分子だと思われるかもしれませんが、例えば生体のケースだと、たった1個の刺激が最終的に連鎖的に広がって大きな反応に変わっていくという例はたくさんあります。DNAによるプロテインの複製というのも1つの分子から始まっている話ですし、そのようなことが自然では行われているのですが、人工的には制御できていないものがたくさんあるので、1つでも大きな意味があるのです。こうしたレースを通し、違う分野どうしの研究者が集うことで最先端の技術が発展していくと思います」

正直、私は最初「ナノカーレースって何ナノカー」と思っていました。

しかし、取材していくにつれ(もちろん、何てニッチなんだという思いは残りつつも)、そこにはレースというエンターテインメント以上の意味があることを知りました。

このナノカーレース、競技会場は目で見えないほどとても小さいものですが、そんなところから私たちの生活が豊かになるような事例が実際に生まれてくると思うと、とても楽しみです。