科学と文化のいまがわかる

文化

バーミヤン 彼らは「異教の文化を守りたい」と言った

2021.09.24

「頭お花畑かよ」

「平和ボケでいらっしゃる?最優先は人命」

「いや、まずは、人命だろう」

アフガニスタンで政権が事実上崩壊したことを受け、日本の研究者が、現地の文化財の保護を訴える声明文を発表したというニュースを、記事にしたところ、SNSにこのような書き込みが寄せられた。

人権保護を巡って、国際社会から強い懸念を寄せられているアフガニスタンで、なぜ今、文化財なのか。そこには半世紀以上にわたり、アフガニスタンの現実を見つめてきた研究者の思いがあった。

20年前の悲劇、ふたたび?

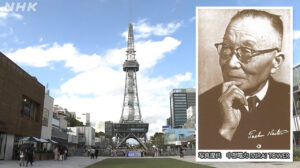

およそ60年にわたり、アフガニスタンの研究を続けてきた東京芸術大学の前田耕作さん、88歳。

アフガニスタンで、タリバンが首都に進攻したというニュースを耳にしたとき、20年前の出来事が、まざまざと脳裏によみがえった。

2001年3月。

偶像崇拝を禁じるイスラム教を極端に解釈するタリバンが、世界的な仏教遺跡・バーミヤンの大仏を爆破した。爆発音とともに黒煙が上がり、粉々に砕け散った大仏の映像を覚えている人も多いだろう。

前田さんが翌年、現地を調査に訪れたところ、被害は想像以上に深刻だった。

壊されたのは、2体の巨大な大仏だけでなく、周囲にあった壁画などにも及んでいて、これまでに調査・記録してきた文化財の8割が失われていた。

廃墟の博物館にかかる「ある言葉」

1964年の初調査以来、幾度となく足を運んできた文化財の変わり果てた姿に呆然とした前田さん。しかし、あわせて訪れた首都・カブールで、自身を奮い立たせる「ある言葉」に出会っていた。

所蔵品が散乱し、天井が剥がれ落ち、廃墟同然の博物館。玄関に掲げられた、ひとつの垂れ幕にかかれた一文。

「文化と歴史が生き続ければ、国もまた生き続けるであろう」

紛争で荒廃しきったアフガニスタンに、文化を復興させたい。前田さんが強く決意した瞬間だった。

やっぱりそのスローガンをみて、私はもう一度、自信を取り戻すことができた。多様性がある文化こそが、はじめて平和を作る礎になるのではないかと思えたのです

"文化財難民"を母国へ

それからの20年間、前田さんは、アフガニスタンの文化の復興のために、奔走することになる。

特に力を入れて取り組んだのが「流出文化財」の問題だ。

アフガニスタンでは、70年代以降、紛争や内戦が続く中、博物館などに収蔵されていた文化財の略奪や盗難が相次いできた。日本も含めて、海外の古美術市場などで取り引きされたことが、長らく問題となってきた。

そうした文化財を「文化財難民」として位置づけた画家の平山郁夫さんとともに、前田さんは、保護と返還の取り組みを始めた。平山さんとともに設立した「流出文化財保護日本委員会」が集めた文化財は102点。現地の受け入れ体制が整った5年前、ようやく、母国への返還にこぎ着けた。

これ以上の流出は、なんとか我々、日本がとめなくてはならないという思いだった。これ以降、日本にたどり着けば、必ず、母国へ戻すという機運を、日本の古美術界に共有することができたと思う

「帰国」のめどがたたない文化財

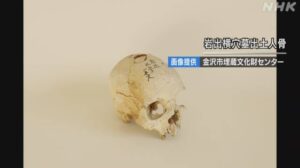

今も前田さんのもとには、国外に流出し、日本の市場に出回っているアフガニスタンの文化財が持ち込まれている。この日も、研究者仲間である筑波大学の谷口陽子さんが、古美術商の協力を得て保護したという4体の仏頭を確認した。

いずれも2世紀から3世紀ごろに作られた、きわめて歴史的価値の高いもの。80年代までに日本に持ち込まれたとみられている。

いまの現況だといったん返してもさらになくなったり、壊されたりする可能性がある。これはアフガニスタンが十分平和が築かれた時には、いずれ文化財として平和の使者として帰ってほしい

前田さんたちは、これらの仏頭も、アフガニスタンに返還すべきだと考えているものの、先月、タリバンが再び権力を掌握したことで、文化財がどう扱われるのか、懸念が高まっており、返還は当面取りやめることにしている。

いま蘇る、バーミヤンの至宝

さらに前田さんはデジタル技術などを駆使して、すでに失われた文化財を蘇らせるという、美術史研究者としては異例の取り組みにも挑戦している。

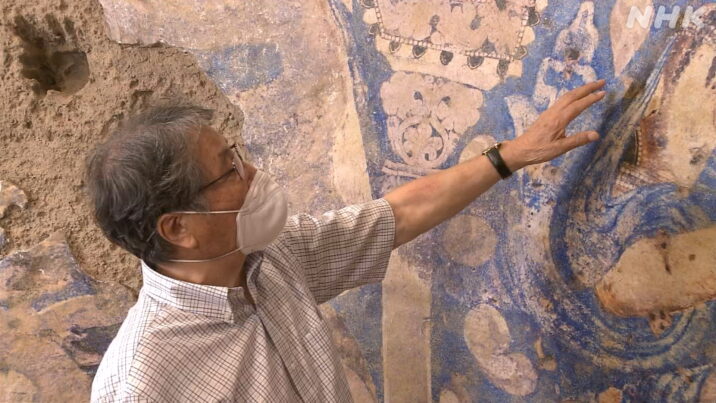

今月、都内の美術館でよみがえったバーミヤンの壁画「青の弥勒」。

「青の弥勒」は、アフガニスタン原産の鉱石「ラピスラズリ」が生み出す鮮やかな青で、弥勒の姿が緻密に描き出された作品で、バーミヤンの仏教美術の最高峰とも評される。

しかし、これも、大仏とともに、20年前、タリバンによって跡形もなく壊されていた。今回、この「青の弥勒」が、20年の時を経て、復元品としてよみがえったのだ。

人々を救うとされる「弥勒」は、日本にも伝わり「弥勒菩薩」として、信仰の対象となってきた。弥勒が身につけた装飾品などに目をこらすと、イランや地中海などさまざまな地域の文化からの影響をうかがい知ることができる。

「アフガニスタンには多様な文化が共存していたことを伝えたい」と前田さんは「青の弥勒」の復元を決意した。

バーミヤンというのは単なる仏教遺跡ではなく、さまざまな異なった文化を総合した壮大な実験の場所であったということを感じてほしい

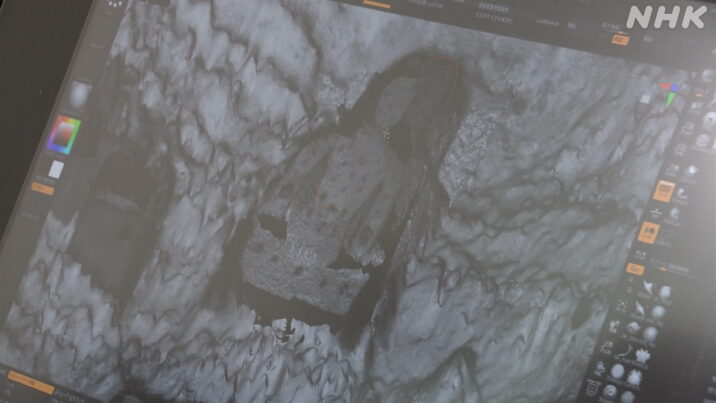

復元を可能にしたのが、前田さんをはじめとした日本の専門家たちの蓄積と最新技術だ。

およそ50年前、京都大学などの調査隊が、「青の弥勒」をあらゆる角度から撮影していた150枚あまりに上る写真をもとに、洞窟の構造をCGで立体的に再現した。そのデータを使って、原寸大の洞窟の壁の模型を作成。その上に、絵柄を印刷した和紙を貼り付け、仕上げには、美術修復の専門家が直接色を足していくという流れだ。

前田さんと復元に取り組んできた東京芸術大学の宮廻正明さんは「大事なところはやはり手で描いてあげなければならない」と話し、現地で採取した「ラピスラズリ」で作った絵の具を用いて、失われた壁画の風合いを忠実に再現していくことで、完成した。

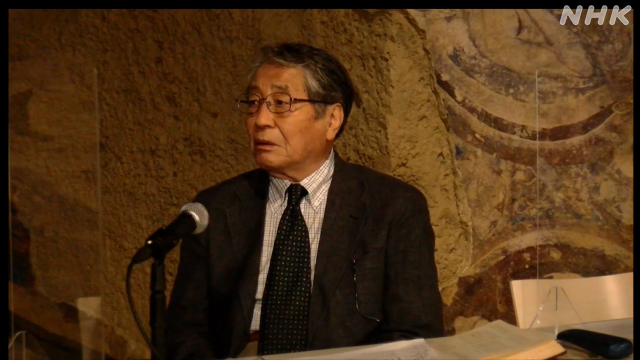

いま、文化財保護を訴える

今月21日、前田さんらは『危機迫るアフガニスタン文化遺産 ~「青の弥勒」からのメッセージ~』と題したシンポジウムをオンラインで開催した。

この中では、日本の研究者たちが、現地の協力者から得た情報などをもとに、最新情勢について報告を行った。報告の中には現地の急速な治安の悪化のため「これまで修復作業に協力してくれていた人が、襲われてけがをした」とか「大学が襲撃され、本が焼かれた」など、具体的な被害情報も寄せられた一方で、ある参加者からは「いまは人命が最優先であり、文化の保護といっている段階にはないのが現状だ」という声も上がった。

銃を持たない人たちの生命の確保が一番重要だ。ただ、それと同時に、アフガニスタンには、さまざまな文化と深い歴史がある。この運命も懸念している

シンポジウムでは、前田さんあらためて、文化財の保護を訴えた。

人命の危機が叫ばれる今でも、それと同時に、文化の保護を訴えるべきであるという前田さんの思いが滲み出た場面だった。前田さんは文化こそが、人々の対立をなくし、つなぎとめる存在になりうると信じている。

彼らは「異教の文化を守りたい」と言った

取材の中で、その原体験がこれまでの現地での活動の中にあったことを明かしてくれた。

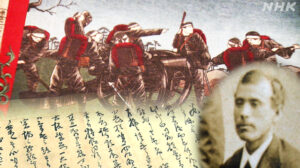

20年前の大仏の爆破以降、現地で文化財の保存・修復作業を進めてきた前田さんに「作業に参加させてほしい」と頼み込む地元の若者が相次いだのだという。

ほとんどがイスラム教徒である彼らが、異教の遺産である、バーミヤン遺跡の修復作業に携わるということは、それまでの常識では、考えられないことだった。

私たちがバーミヤンの文化財を取り戻そうと活動を積み重ねてきたことが、現地の若者に、自分たちの歴史やルーツを知ろうというという関心を抱かせることにつながったのだと思うと、非常にうれしかった

文化が、人を変え、多様性を認め合う社会を生み出したともいえる、体験だった。

文化は、時代や宗教を超えて、存在するものであり、どちらかが優れているのか、どうかという価値観のものではない。文化は、人をつなぐ。文化があれば、人は必ず、つなぎあえる。経済支援や軍事支援だけではなしえない、平和の礎となる可能性が文化にはある

伝えたい 未来を担う子どもたちへ

さらに前田さんは、未来を担う日本の子どもたちに、アフガニスタンの文化を伝えることにも力を入れている。

日本とアフガニスタンとの架け橋となるような若者を、ここ日本からも育てたいと考えている。

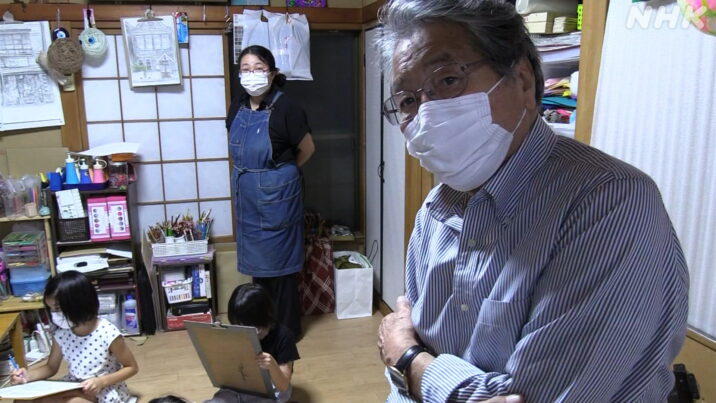

この日は、筑波大学の谷口さんとともに、東京・荒川区の絵画教室に出向いた。流出文化財として保護された実際の仏頭を前に、出前授業を行った。

子どもたちは、前田さんの解説に真剣に耳を傾けたあと、仏頭のデッサンに挑戦した。子どもたちは、本物の文化財を自分の目で見て、手を動かすことで、その特徴を実感したようだった。

いまアフガニスタンの方がいろいろ大変で、危ない戦争みたいなことがあっても、昔はこういうきれいなものをつくる人がいたんだなと感じました。展覧会にいったりして、もっと学びたい

子どもたちは、アフガニスタンの文化的な表現に、初めて出会ったんだろうと思う。アフガニスタンの文化を深く、本当の姿で理解していく出発点だと思う。これがきっと、これまでとは違うアフガニスタンに対するまなざしを育てるんだろう

前田さんが、いま、アフガニスタンの文化財の保護を訴える理由。そこには、半世紀以上にわたって、紛争に翻弄されたアフガニスタンの現実を、深く知り尽くしたからこそ到達できた「文化が平和をつくる」という思いが込められていた。