科学と文化のいまがわかる

科学

河合雅雄さんを育んだ故郷の自然

2021.05.21

5日14日に亡くなった霊長類学者の河合雅雄さん。少年時代、そして晩年を故郷の兵庫県丹波篠山市で過ごし、97年にわたる生涯を閉じました。その著書「少年動物誌」には、世界に誇る「サル学」の研究で知られる学者のもう1つのライフワーク、子どもたちにもっと自然を楽しんでほしいというメッセージが込められています。

(丹波篠山のある兵庫で2回勤務 菊地夏也)

予定稿に書き込んだ「少年動物誌」

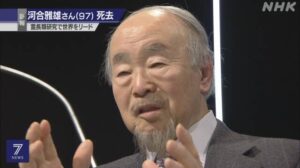

河合雅雄さんの訃報を伝えるメディアの記事は「霊長類研究の世界的なパイオニア」、「サルがイモを洗って食べる行為を観察。人間以外の霊長類にも文化的な行動が存在するのを証明」など、世界をリードしてきた霊長類学者としての功績が中心になっていました。

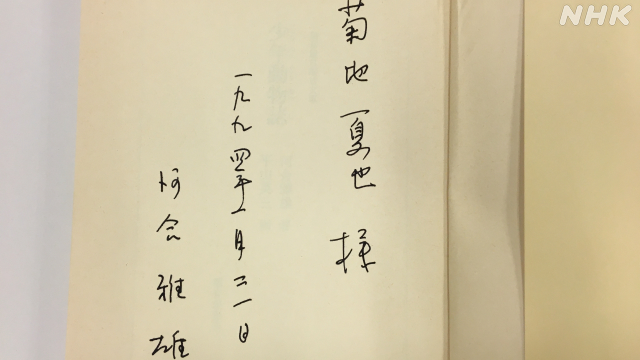

そうしたなか、NHKの訃報原稿には、霊長類学者としての経歴に加えて、「実弟の河合隼雄さんらと故郷の丹波篠山の自然の中で遊びまわった日々をつづった『少年動物誌』は、ロングセラーとなっています」と書き込まれています。その「丹波篠山の自然の中で遊びまわった日々をつづった」という箇所は、かつて私が書いた訃報の予定原稿のままでした。私は、河合雅雄さんの功績を伝える際には、その箇所がどうしても必要だと考えたのです。

「少年動物誌」の舞台は、河合さんが少年時代を過ごした丹波篠山です。戦前の森、川、田んぼなどの豊かな自然の中で、さまざまな生き物たちと触れ合い、遊びまわった日々が描かれています。大人になった河合さんは、アフリカを中心に野生の世界を飛び回って「サル学」を深めていく行動的な研究者でしたが、幼い頃は意外にも病弱で、小学校をたびたび休んでいます。このため学校での友達は少なかった反面、外に出られるようになると近所の子どもたちのガキ大将となり、森で昆虫を採り、川や沼、城跡の堀で魚などを捕まえ、田んぼでタヒバリを追いかけ、家の庭では「魔魅動物園」と名付けた飼育施設を設けて様々な生き物を飼っていました。その自然の描写からは、早朝の森の中の湿った甘い匂い、水底の岩陰に潜む大魚の気配や差し込む太陽の光のきらめきが、その場にいるように伝わってきます。さらに、イタチやヘビなど、魔性を帯びた生き物に対する子どもならではの「おそれ」など、人智の及ばない自然の奥深さも感じさせます。

河合さんは、「少年動物誌」の最終章に「自然のなかの子どもーあとがきにかえて」という自分の思いを込めた文章をつづっています。そして、「文明が進めば進むほど、一方では、人間の心が荒らされていく危険が大きくなっていくことに、警戒しなければなりません。こうした危機を乗りこえるには、一つは自然を大切にし、子どものときに自然を楽しむ習慣をつけることだと思います」と訴えています。「少年動物誌」が書かれた1970年代は、高度経済成長のひずみとして公害問題がクローズアップされた時代で、当時の河合さんの危機感が表れているのだと思います。

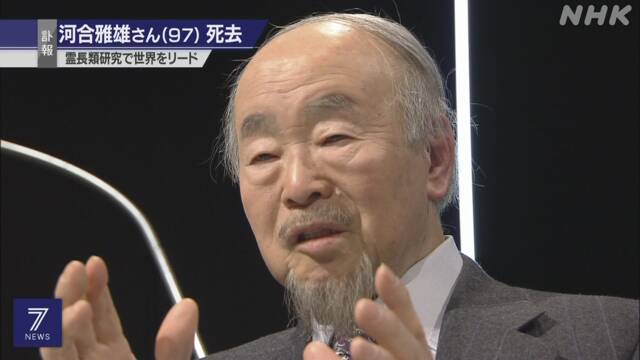

ボスザルのようなたたずまい

私は中学生の時に「少年動物誌」を読み、自然の中で様々な生き物と触れ合った河合さんの日々が、私の幼い頃とそのまま重なって蘇り、40年以上にわたる愛読書となりました。私は神戸放送局で2回の勤務経験があり、河合雅雄さんに2度、会ったこともあります。1度目は27年前で、当時、河合さんは兵庫県の教育委員を務めていました。初めて会った時の印象は、「霊長類学者だけに」というと失礼ですが、ゴリラやオランウータンというか、河合さんの研究テーマでもあったゲラダヒヒのボスという雰囲気で、ゆったりと椅子に座っていました。私が、子どもの頃、河合さんと同じように昆虫や魚を捕まえた体験を話すと、ニコニコと聞いて、持参した「少年動物誌」にサインもしてくれました。

その後、河合さんは、愛知県犬山市にある京都大学霊長類研究所の所長などを退いて、丹波篠山に帰郷し、「兵庫県立人と自然の博物館」の館長や「兵庫県森林動物研究センター」の所長などを務め、子どもたちが自然の中での活動を体験する取り組みに尽力しました。2度目に会ったのはおととし、2019年です。高齢となり、公的な活動からも身を引いて、ゆっくりと故郷での生活を楽しんでいました。その故郷の丹波篠山市で、「少年動物誌」を映画化した作品「森の学校」の上映会があり、お会いすることができました。90歳を超えた河合さんは、車椅子での移動でしたが、そのボスザルのように、ゆったりとしたたたずまいに変わりはありませんでした。

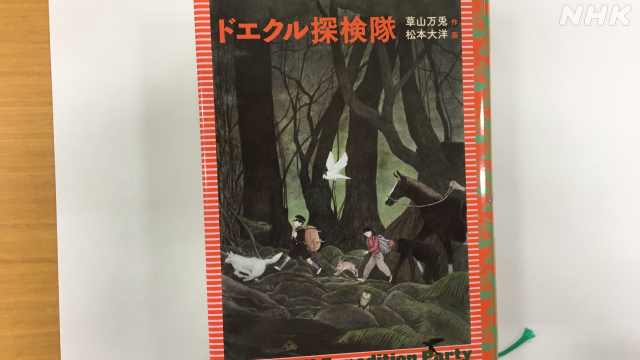

当時、河合さんは、草山万兎(くさやま・まと)の筆名で、子どもたちが動物たちとともに、丹波篠山から時空を飛び越えた世界を探検する物語、「ドエクル探検隊」も著しました。生涯を通じて力を注いできた、子どもたちに自然の中で遊ぶことの大切さを伝える取り組み、その熱い思いを感じる最後の著書です。

森、川、田んぼなど自然の中で、生き物と触れ合った子どもの頃の体験は、大人になっても生き方の根幹をなす、かけがえのないものだと思います。河合雅雄さんを育んだ故郷の自然、そしてその自然への思いは、著作を通じて、これからも伝えられていきます。