科学と文化のいまがわかる

文化

寄生ではない共生を目指して「パラサイト」監督インタビュー

2020.03.02

2月に開催されたアメリカのアカデミー賞で、外国語の映画として初めて作品賞を受賞した「パラサイト 半地下の家族」のポン・ジュノ(奉俊昊)監督が来日し、NHKの単独インタビューに応じた。作品を貫く「格差」について、監督が考えていることとは。

(科学文化部・岩田宗太郎記者 国際部・金知英記者)

オスカー受賞は予想外

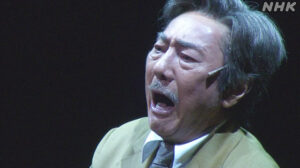

2月23日に来日したポン・ジュノ監督。翌24日に行われた舞台あいさつの合間に、NHKのインタビューに応じた。私たちに日本語で「よろしくお願いします」とあいさつしたあと、アカデミー賞の受賞について率直な今の気持ちを話してくれた。

「パラサイト 半地下の家族」は、外国語の映画として初めて作品賞を受賞。監督賞、脚本賞、国際長編映画賞と合わせて、4部門での受賞を果たした。授賞式の後半、主要な賞が発表になるにつれて、戸惑いが大きくなっていったと明かした。

なんとかやっていたら、4回も舞台に上がることになりました。国際長編映画賞は、正直予想できることだったので、スタッフたち、俳優たちに感謝を言って、きょうはこれで終わりだなと。その後は全く予想していなかったので、後半になるにつれて、戸惑っていました。受賞の感想も準備したものはありませんでした。アカデミー賞というのは、映画を直接作っている人、やっていた映画人たちがオスカーの会員になって、そういう人たちの投票でもらう賞なので、その意味が特別だった気がするし、より光栄な気がします。

格差をテーマにしないのは不自然

映画のテーマのひとつは、韓国の格差社会。建物の半地下で生活している貧しい家族が、本来なら関わるはずのなかった裕福なIT企業経営者の一家と出会い、さまざまなアクシデントが起こるストーリーだ。

2013年に、この貧しい家族が1人ずつお金持ちの家に浸透していくというコンセプトを思いついたんです。すごく奇妙な快感と言いますか、興奮がありました。

私たちが資本主義の中で生活していると、宿命的についてくる問題が、お金持ちと貧しい者の問題です。「万引き家族」を描いた是枝裕和監督も、「パラサイト」を描いた私自身も、クリエイターたちが資本主義時代を生き抜きながら、思いつく当然のテーマがこの問題です。このテーマをクリエイターとして扱うことをしないなら、その方が逆に不自然な気がしています。

私もそうですけど、貧しい友人もいれば、お金持ちの友人もいる。周辺を見渡すと貧富の格差という問題をいとも簡単に感じることができるじゃないですか。ただ、それを多くの人たちが露骨に話したりせず、見て見ぬふりをしたり、隠したりするところもある。そういう問題について避けることなく、映画的な方法を使って素直に描いてみたかった。

映画では、貧しい家族の長男が、裕福な家で家庭教師を始める。この場面は、監督自身の学生時代の経験が生きていると話した。

私自身も映画の導入部分にあるように、お金持ちの家の家庭教師をしていたことがあった。当時、私も彼女の紹介で、彼女が1番、私が2番というふうにその家に入って家庭教師をしたし、私もまた、別の友だちを使って、3番4番まで進めようとしたが、私が早く辞めることになって、そこまでは進められなかった。そういった大学の体験も思い出したし、頭の中で長い間熟成させてシナリオを書いていきました。

寄生ではなく共生するには

映画ではタイトルの通り、貧しい家族が裕福な家庭に次々と「寄生」していく様子が描かれていくが、監督は「映画に出てくるお金持ちの家族も、運転や皿洗い、洗濯など貧しい者の労働力に寄生している」と指摘し、社会の中で「寄生」ではなく「共生」していくにはどうすればいいのか考えてもらいたかったと話す。

映画に出てくるお金持ちの家族をよく見ていると、彼らも寄生していると感じられると思う。自分で運転や皿洗い、洗濯をすればいいものを、貧しい者の労働力に寄生する。そういった運転や家事労働をやらせるためには、自分の私的な空間をオープンにしないといけない。しかし、そうやって貧しいものが近くに来ると、自分の私生活も見せたくないという。そういった矛盾した状況に彼らは置かれている。

お互いに対する礼儀や一線を守ったときに、共生というものが可能になると思うが、金持ちや貧しい者、またはもっと貧しい者が1つの空間で絡み合うことによって、不本意にその一線を越えてしまい、それがお互いに傷を与えて、人に対する礼儀が崩壊することで、極端な悲劇に達する。

共生に失敗する姿をすごく悲劇的に、極端な状況の中で見せることで、なぜ共生に失敗するのか、なぜ共生することが難しいのか。そういう話をこの映画で投げかけたいと思った。

「私たちの今の時代の問題」

この映画は、世界3大映画祭のひとつフランスのカンヌ映画祭で、最優秀賞の「パルムドール」を受賞しているほか、各国の映画祭で160を超える賞を受賞している。監督は、格差の問題は韓国だけではなく、日本をはじめとする各国で同じ状況が起きていると指摘したうえで、「韓国の問題を描いたというより、今の時代を生きる私たちの話を描いていると思っている」と思いを明かした。

映画の舞台が韓国で、韓国の俳優が韓国語でセリフを言っているだけであって、実は日本でも、アメリカでもヨーロッパの各国でも、どこも似たような状況だと思う。私たちの今の時代の問題なんだと思う。実際にそういった反応を見せる人も多くいて、この話をイギリスのこの町を背景に描いたらちょうどいい気がするという話をする人や、台湾の人も「これは今の台湾社会の姿だ」と言っていたり、アメリカでも展開することが決まっていたり、全世界、どこでも適用できる話だ。

さらに、この映画には、子どもを持つ親としてのポン監督自身の不安な思いも込められている。

私も日々不安なんです。恐怖心もよく感じるし。私にも息子がいますが、将来を考えたときに、もちろん未来が輝かしく、すべてがうまくいけばいいのですが、それと同時に、世の中がよくなるのだろうかという恐れや不安感もあるのではないか。そういうすべての個々人が感じる不安のようなものを、映画の後半部で素直に描いてみたかったのです。

日本のファンには感謝でいっぱい

インタビューの最後に、日本のファンに向けてメッセージをもらった。

この映画を見てくださった日本の方には感謝の思いでいっぱいです。これからも劇場で、日本の観客に会うことができればいいなと思っているし、この作品を今を生き抜く人たちの記憶に残せたらいいなと思っている。

この映画のストーリーは、おもしろおかしいところもあるし、悲しいところも、甘いところも、怖いところもある、複合的な話です。それに、すごく苦くて、心が痛むところもありますが、それでも私は最大限に素直に、今の時代の話をここに込めようと思いました。日本の観客の皆さんも「今の私たちの人生にああいう姿があるよね」って素直に受け入れてくれている気がして、そこがすごくうれしい気がします。