科学と文化のいまがわかる

文化

その資料捨てないで! 被災地で「歴史」を守る

2020.02.26

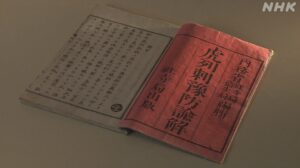

地震や台風などの災害で被災した歴史資料のレスキューを地道に続けているボランティア団体が、全国に点在している。「史料(資料)ネット」と呼ばれるこれらの団体、災害時には被災地を駆け回って、捨てられそうになっている古文書などを救い出し、その後、時間をかけて劣化防止の策を施す。阪神・淡路大震災をきっかけに始まったこの活動。なぜそのようなことを行っているのか、そして私たちにできることは。(科学文化部記者 岩田宗太郎)

「史料ネット」って何?

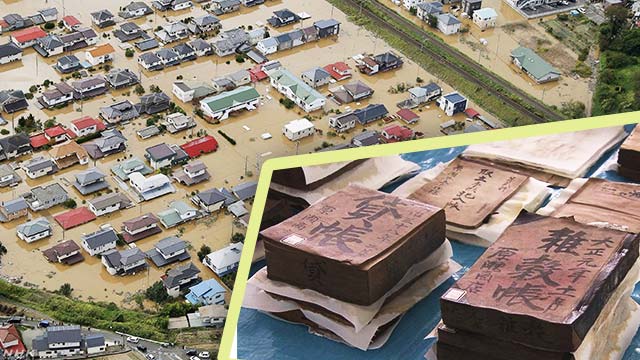

おととしの西日本豪雨。岡山県の被災地に入って取材をしていた私は「岡山史料ネット」の活動に遭遇した。

日本史の研究者などが物資が配給される施設に赴き、「水につかった歴史資料を捨てないで」と呼びかけながらチラシを配っていた。

そのあと被災した図書館から連絡を受け、日ざしが照りつける中、古文書や民具、公文書などを救出した。

去年10月に各地に大きな被害をもたらした東日本台風(台風19号)。福島県いわき市ではことし2月にも、「ふくしま歴史資料保存ネットワーク」が救い出した資料に消毒用のアルコールをふきかけて、劣化を防ぐ活動を続けていた。

災害が起きると、被災した家にある歴史資料は家財などと一緒に災害ゴミとして捨てられることがあるうえ、水につかると劣化が進んでしまう。

「史料ネット」はこうして失われてしまう歴史資料をなくそうと、救出や劣化防止を行うボランティア団体だ。

活動のきっかけは阪神・淡路大震災

「史料ネット」の活動のきっかけは、今から25年前の阪神・淡路大震災。

関西の歴史学会が中心になって、「歴史資料ネットワーク」が発足した。文化財に指定されていない歴史資料も地域の歴史を知るうえで欠かすことができないと考え、被災した古い家を回ったり連絡を受けた場所に行ったりして、古文書などを救出してきた。

活動の動機は、「災害によって地域の歴史を断絶させてはならない」という思いだ。

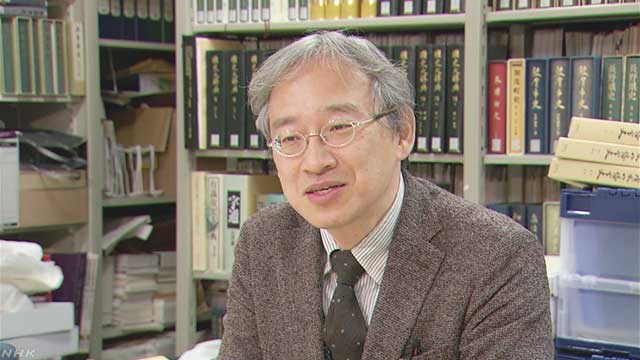

「歴史資料ネットワーク」の代表委員で、神戸大学大学院の奥村弘教授は、当時は人命救助や生活再建が叫ばれる中、こうした活動を行っていいのか分からないながらも、手探りで進めていったと振り返る。

奥村教授

「まずは人命救助から始まって、避難所ができて、私たちはいつから活動していいのか、そもそもこういう活動ってやっていいのか、そのことも分からなかった。震災から2週間たった2月になってから活動を始めてみると、逆に市民の方から歓迎されたんです。『もっと早く来てくれたらよかったのに』とか『ほかにもこういうところがある』とか。地域にあるもので何が大事か議論しながら、手探りで進めていった。そういうスタートだった」

頻発する災害 各地で広がる活動

各地で災害が頻発する中、今では団体は25まで増え、活動は各地に広がっている。

「歴史資料ネットワーク」のあと、平成12年の鳥取県西部地震をきっかけに、鳥取県と島根県で活動する「山陰歴史資料ネットワーク」が発足し、その翌年には芸予地震を受けて愛媛、広島、山口で団体が立ち上がった。

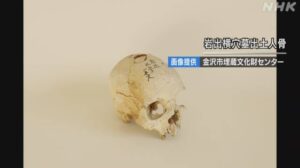

平成23年の東日本大震災の際には、宮城と福島にはすでに団体があったが、岩手と茨城に新たな団体ができた。

平成28年の熊本地震では熊本に、そして去年の東日本台風では長野で団体が立ち上がった。

また、ことしの2月16日には南海トラフの巨大地震を見据えて、「東海資料ネット」が新たに発足した。

規模や活動の方法はさまざまで、歴史の研究者や学生などが多く参加している。

奥村さんは当初、「活動は1年程度で終わる」と考えていたが、各地で災害が起きた際の取りまとめ役や、被災した歴史資料を残すための市民向けの勉強会など、今も活動を続けている。

奧村教授

「阪神・淡路大震災の当時、『歴史資料ネットワーク』ができて、それで終わりかなと思っていた。しかし、次々災害が起きると、地域の方、博物館や大学が『史料ネット』を作っていく。東日本大震災を経てさらに広がり、お互いに協力して史料の保存にあたるようになった。若い仲間も入って大きく活動が広がった。とても驚いています」

活動25年の集会で課題を共有

活動が始まって25年。2月8日と9日の2日間、「全国史料ネット研究交流集会」が神戸市で開かれた。

全国からおよそ100人が集まり、去年10月の東日本台風の被災地となった長野や福島などの団体が、現場でどのような活動を行ったのかを報告した。

この中で、いくつかの課題も提起された。

毎年のように起こる災害に対応するために、「史料ネット」がない地域にも早急に組織を立ち上げること。

そして、災害が起きた際にすぐに救出にいけるように、どこにどのような歴史資料があるのかを事前に把握しておくこと、などだ。

奧村教授

「全国の方からこういった形でいろんな事例をしゃべっていただけるのはとてもありがたいなと思いました。災害からの復興は、前よりもよいというのが基本だが、災害が起きる前の時代は、この地域が歴史的にどう成り立っていったのか分からないと、それよりいいものって作れないはずなんです。そのために歴史資料を守っていく地道な活動をしていくには、各地域に組織が広がっていくのが大事だと思っているので、大きな課題だが全国に広げていきたいし、つながりを、どうやったら維持できるか考えていきたい」

私たちにもできることは?

歴史資料を残す取り組み、私たちにもできることがある。

「ふくしま歴史資料保存ネットワーク」の代表を務める福島大学の阿部浩一教授が、ポイントを教えてくれた。

まずは被害に遭わないように、ふだんから高いところに保管しておくなどの事前の対策を取っておくことが大切。

写真や日記、新聞やチラシなど、今は当たり前に存在しているものでも、100年後にはその地域を知るための貴重な歴史資料になる可能性がある。自分が大切だと思ったものは被災しないようにしておく。

もしも被災した場合は、まず優先すべきは水分を抜くこと。キッチンペーパーや古新聞に包み、押さえつけるようにして水分を吸収する作業を繰り返す応急処置を施し、各自治体の教育委員会や「史料ネット」に連絡してほしいとしている。

取材を通じて感じるのは、歴史資料はどんなものでも残していくという、この活動に携わっている人たちの強い思いだ。

ひとたび災害が起きると、地域の歴史資料は一気に失われてしまうおそれがあり、これを阻止しないと地域の歴史が分からなくなってしまうだけでなく、過去を検証することもできなくなってしまう。

「史料ネット」の活動を追うことで、歴史資料を守ることの大切さをこれからも伝えていきたい。