科学と文化のいまがわかる

科学

漁獲激減のサケ 繁殖に新事実

2019.02.25

日本の食卓に欠かせないサケの漁獲が激減している。

すしネタなどで人気の、サケの卵、イクラも、10年で5割ほど価格が上昇。日本が頼ってきたサケの「ふ化放流事業」が行き詰まりを見せている。

こうしたなか、サケの繁殖に関する新たな事実が明らかになった。漁獲量回復の切り札となれるのか。

(科学文化部記者 黒瀬総一郎)

「インスタ映えメニュー」いつまで?

東京・渋谷の海鮮居酒屋。

看板メニューは、大きめの皿に盛られた白飯に、たっぷりのイクラをかけた「いくらのこぼれ飯」。

インスタ映えする光景に、客も思わず笑みをもらすメニューだが、店長の宮澤章さんは、いつまで提供しつづけられるか不安を抱えているという。イクラの仕入れ価格がこの5年で4割から5割上昇しているのだ。

「採算ギリギリ。これ以上、仕入れ価格が上がると厳しい」と嘆いている。

深刻化する不漁

サケには、「母川回帰」と呼ばれる習性があり、川で生まれた稚魚が海に出て北太平洋やベーリング海を回遊、2年から6年後に再び生まれた川に戻ってくる。

戻ってきたサケのうち、8割から9割が沿岸の定置網で漁獲され、残りが川を上ってくる。

日本ではサケが、重要な水産資源と位置づけられ、明治時代から資源確保のため「ふ化放流」事業が行われてきた。自然に生まれた稚魚は生き抜く力が弱いと考えられ、昭和26年に制定された「水産資源保護法」でも、国を挙げて、この事業が推進されてきた。

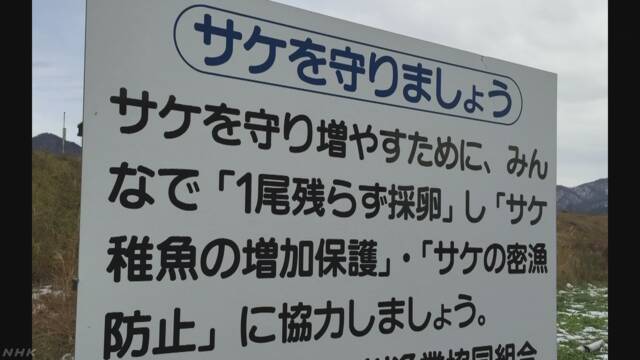

原則は“ふ化放流”

この事業のため、日本では、川にのぼってきたサケを原則、すべて捕獲する。

川をふさぐように設けた捕獲装置で捕まえ、川の近くの「ふ化場」で卵に精子をかけて、人工授精。卵がふ化したあと、1グラムほどにまで育てて、放流する。

北海道や東北などで見られる川を上るサケは、仕掛けで捕獲される前のサケか、捕獲を免れるなどした、全体から見れば「例外的」なサケだ。

「ふ化放流事業」は技術改良が続けられ、過去には漁獲の増加に大きく貢献してきた。昭和30年代に、年間300万尾から500万尾だった沿岸での漁獲は、平成16年のピーク時には6000万尾を超えた。しかし、近年、漁獲の減少は止まらない。

昭和50年代後半から、放流する稚魚の数は変わらないのに、昨シーズンは、ピーク時の3割弱まで落ち込んだ。今シーズンは多少、持ち直しているものの、深刻な不漁が続いている。

原因のひとつは、海洋環境の変化にあるとみられているが、はっきりとはわからず、漁業者たちは頭を抱えている。

“常識外れ”の発見

なにか、漁獲を増やす手だてはないか?

国の研究機関がことし1月、最新の技術を使った調査結果をまとめた。調べたのは、放流された稚魚と、捕獲を逃れて自然に生まれ育った稚魚が川に戻ってくる割合の違いだ。

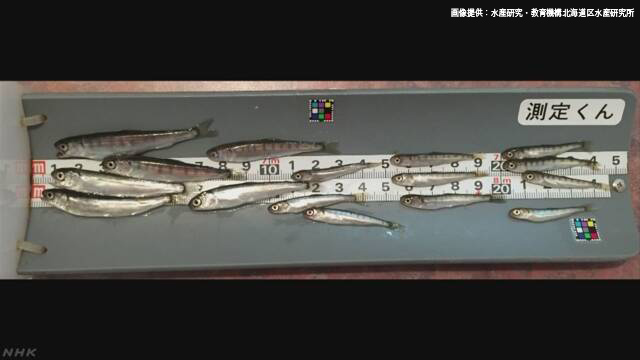

自然の稚魚は、体重が0.4から0.5グラムほどと、人工ふ化でエサを与えられて育てられた稚魚に比べて、体の大きさが半分ほどしかない。このため、たとえ海に下っても、十分に泳げなかったり、天敵に食べられてしまったりすると考えられてきた。しかし、調査は“常識外れ”の結果をもたらした。

自然に生まれ育った稚魚が川に戻る確率が0.22%から0.86%だったのに対して、放流したものは0.17%から1.29%。

ほぼ同じ割合で川に戻ってきていたことが分かった。

さらに、調査した5年のうち3年で、むしろ「自然のもの」が上回った。

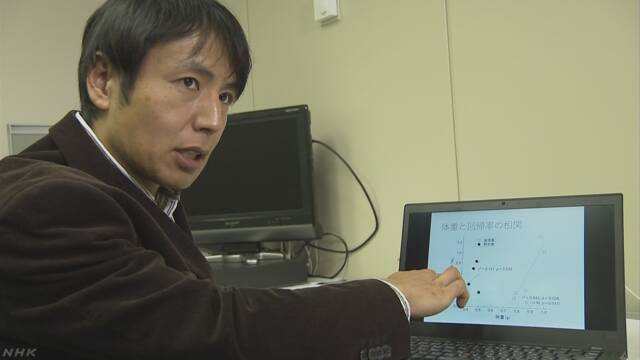

水産研究・教育機構の森田健太郎主任研究員は「自然生まれの稚魚は見た目がすごく小さいので、本当にちゃんと帰ってくるのか疑問だったが、統計的には違いはないんだ、とわかって、『そうだったのか』と改めて実感した」と言う。

新事実の背景に新技術

なぜ、今になって、こんな事実が明らかになったのか。

そのカギは、「耳石温度標識」と呼ばれる新技術だ。魚の頭には、「耳石」と呼ばれる小さな石のような組織があり、成長する過程で水温が変化すると、木の年輪のように印が刻まれる。

こうした特徴を利用し、ふ化の前後に水温を4度下げると、「耳石」に黒いリングができ、それを「バーコード」のような標識として用いる。

水産研究・教育機構では、北海道の千歳川で平成18年以降、放流される稚魚全てにこの標識を付けていて、自然生まれの稚魚との比較が可能になったのだ。

ふ化放流に使われないサケの存在

ふ化放流事業は、サケを卵からかえす効果は大きく、自然のサケの4倍ほどの確率でふ化させることができる。

ただ、川で捕獲したサケのうち、ふ化放流事業に使われるのは、実は、およそ半数程度。漁獲が多かった15年ほど前には、およそ4分の3が使われなかったこともある。

ふ化場の水槽など施設にかぎりがあることや、人手不足などが原因だ。こうした、使われないサケを捕獲せずに、自然に任せれば、戻ってくるサケが増加し、漁獲も増えると、専門家は提言する。

森田主任研究員は「放流する数は増やすことができないとしても、稚魚が海に出る数が、最大で5割ほど増やせる可能性があるので、その分、帰ってくるサケの資源量も増えるのではないか」としている。

北海道では新たな取り組み

サケの漁獲が盛んな北海道では、こうした自然産卵を促す試験的な取り組みが始まっている。

日高地方で、複数のふ化場を運営する日高管内さけ・ます増殖事業協会を訪ねた。

川面が凍るほどの厳しい寒さの中、清水勝専務理事に案内して頂いたのは、日高町を流れる沙流川の中流だ。

川をふさいでサケを捕獲する装置「ウライ」があったが、撤去して、サケが自由に上ってこられるようにしたという。川の中には、わずかに残った鉄骨が立ち、近くのふ化場には、撤去した装置が置かれていた。

ふ化場があるのに、捕獲装置を撤去して大丈夫なのだろうか。清水さんは、すぐ横の支流を指さした。

その支流は、ふ化場につながっていて、サケたちは、自ら支流を上って、ふ化場に入っていくという。

サケの「母川回帰能力」は支流まで見分ける力があり、その分で、人工授精に必要なサケはまかなえるのだという。

はじめは、漁業者などから不安の声が上がったというが、仕掛けを撤去した川の1つでは、放流した稚魚とほぼ同じ数の稚魚が自然に生まれていたとみられることが分かったという。

清水さんは手応えを感じていて、「5年後、10年後はおそらく、人工増殖は人工増殖でやり、天然は天然でやっていく。お互いにやっていくのが一番いいのかな」と話した。

自然生まれのサケを増やしていくには課題も多い。

日本の川は、堰などの段差が多く、水産研究・教育機構の飯田真也主任研究員の調査では、サケが川を上れずに産卵場所を奪い合って卵が死んでしまう現象も確認されたという。

明治時代から、ふ化放流事業が前提となってきたサケの漁獲。壁に突き当たったいま、「自然産卵」という、生物にとって、あたりまえの営みに注目する時期に来ているのではないかと感じる。

「科学」の力で、ふ化放流技術を高めてきた日本なのだから、新たな「科学」の力で、「自然の力」をも増殖技術に取り込んでいけるのではないだろうか。