ワークライフバランスを守る基礎知識(3)つらい時 会社を辞めるには?

2022年09月27日

せっかく入社した会社だけど…つらい。

休職ってできるの?会社を辞めるのはどうしたら?「ヤメハラ」にあったら?

いざという時に備えて知っておくべき休職や辞職のルールを労働法の専門家に聞きました。

(聞き手:梶原龍 本間遙 藤原こと子)

心身の調子が崩れてしまったら…?

心身の調子が崩れてしまったら…?

学生

梶原

働いていてどうしても心や体の調子を崩すこともあると思います。

会社では長期間休むことってできるんですか。

すごく重要なことです。

東京大学

水町教授

ワークライフバランスのひとつとして、自分が働けない状況になった時はちゃんと勇気を持って休むことが大切。

有給休暇を使ってまず休んだりするけど、有休って年に10日とか20日とかしかないです。

この休暇がなくなってしまったらどうするかというと、法律上の義務ではないのですが、多くの会社には「病気休職制度」が設けられています。

病気休職制度?

病気休職制度というのは基本的に、「その期間は解雇しないので安心して病気を治療するために休んでください」という制度です。

病気休職制度

病気や怪我の療養のために、年次有給休暇以外で休暇を取得できる制度

制度がある会社なら、就業規則に書かれているので、それを使ってリカバリーするのが大事です。

東京大学 社会科学研究所 水町勇一郎教授

働くうえでのルールを定めた「労働法」の専門家。著書を多数執筆。研究、講義の傍ら、政府の働き方改革実現会議議員、内閣府規制改革推進会議委員などを歴任。

学生

藤原

病気休職制度を使ったら、その間は給料は出るのでしょうか?

給料を全額保障してくれるところもありますが、休職は認めるけども給料はゼロっていうところもあります。

ただ、健康保険の中に傷病手当金というのがあります。一般的なパターンは、最初は有給休暇を取って100%給料を保障。

有給休暇が切れたら、健康保険上の傷病手当金に移行して、最長1年半、給料の3分の2が保障されます。

傷病手当金とか病気休職制度を使ってそこまでは安心して休みつつ、どうやってリカバリーしていくかっていうことが大切です。

病気休職制度を使いたいときは病院で診断書もらうことが必要になるんですか?

法律上の義務ではないので会社がどういうルールにしているかってことだけど、勝手に休まれてしまうと困るので、就業規則でそう取り決めているところが多いと思います。

会社を辞めるにはどうしたらいい?

会社を辞めるにはどうしたらいい?

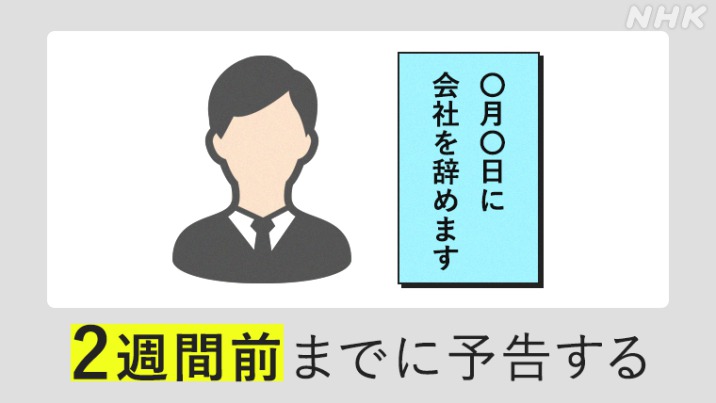

結果的に会社を辞めるとなった時、ルールや制度はあったりしますか?

辞める時には、基本的に2週間前には予告するっていうのが法律上定められている最低限のことです。

たとえば「6月末日付けで辞めます」っていうことを2週間前に伝えれば、6月末日で辞められる。もし「もう辞めます、会社にはもう来ません」って言ったらその2週間後に、辞職の効果が発生します。

ただ、注意して欲しいのが、会社には「就業規則」っていう独自のルールがあります。

引き継ぎや次の人を探す関係で『会社を辞めるときには1か月前までには予告してください』とか、『3か月前までに報告してください』って書いてあることもあるんです。

学生

本間

辞める場合は、その会社の就業規則に従わないといけない?

法的な解釈でいうと、2週間前の予告ってことが法律上は求められているだけです。

それ以上長いルールっていうのは労働者の「辞職の自由」とか「労働の自由」を侵害することになるので法的には無効だと解釈されています。

就業規則に1か月とか3か月とか書いてあっても、ちゃんと2週間前に言ってきっぱりと辞めて、法的には問題はないという状況にあります。

ヤメハラにあいそうになったら?

ヤメハラにあいそうになったら?

なるほど!

ちなみにそれはアルバイトとかでも同じなんですか?

基本的に同じです。

けっこう辞めづらいことあるなって思って。

「ヤメハラ」とも言われますけどすごく問題です。

アルバイトだと特に「代わりの人を連れてこないと辞めさせない」って言われたりしますが、辞職の自由は認められています。

もし退職願を会社に受け取ってもらえなかったらどうしたらいいですか?

「出した」っていうことを明確にするのが大切です。

メールでもいいのできちんと会社の上司とか店長とかに届いたっていうことが証明できればいいです。

それは電話とか口頭より形が残るメールの方がいいですか?

口頭と電話では音声データがないと証拠にならないので、メールを出したって送信の履歴が残る物であれば、それで大丈夫です。

「ヤメハラ」というお話しですが、もし「辞められない」って引き止められた場合はどうしたらいいですか?

会社に行かないことです。

あー、もう行かない。

たとえば、2週間前に「6月30日で辞めます」と予告したら7月1日以降は会社に行かない。

何かあった場合にはちゃんとしかるべき所に相談してください。

「総合労働相談コーナー」(※NHKのサイトを離れます)

解雇やいじめ、パワハラなど職場のトラブルに関する相談や、解決のための情報提供をワンストップで行う行政の窓口。

全国の労働局や労働基準監督署内などに設けられています。

再就職や転職ができるか心配…

再就職や転職ができるか心配…

これまでは「終身雇用」とも言われていて、会社を辞めることには抵抗があったりもすると思うのですが・・・

終身雇用を大切にしてきたと言われていた大企業でも、今はどんどん中途採用をしています。

新卒採用はするけども、即戦力の30代、40代を並行して採っていたり、20代でほかの会社に一度勤めた人も中途で採るっていうのも、広く行われています。

中小企業でも他の会社で活躍してきたいい人を中途で採ろうということを積極的にやっています。

法律も中途採用を後押ししてるのでしょうか?

中途採用を促進していこうというのは政府の方針になっていて、その典型的な政策として、大企業に対して中途採用比率の公表を義務づけています。

常時雇用する労働者が301人以上の企業は、労働施策総合推進法により年に1度、中途採用比率の公表が義務化されている。

例えば中途採用者が5%のところよりも30%・40%の企業のほうが中途採用者がいっぱいいるから、転職しても働きやすいかもしれないということが数字で分かります。

とはいえ、やっぱり別の会社に入れるか不安もあるかと思いますが、それでもつらいときは辞めたいって思いを優先させていいんですか?

身体が大変ではないけれどキャリア転換をしたいなっていう場合には、働きながら次を探して内定が取れたら辞職して次に移るっていう行動を取ることは、リーズナブルな方法だと思います。

そうやって自分のキャリアを大事にしていくことは大切です。

ただ、心身共に疲弊して健康を損なうおそれがあって、「ここでは働き続けられない」っていう時は、次が決まってなくても躊躇(ちゅうちょ)することなく早く辞めたほうがいいです。

「ワークライフバランスを守る基礎知識」、次回はこれからの働き方についてお伝えします。

撮影:今井桃代 編集:清水阿喜子

あわせてごらんください

-

-

就活ニュース

働き方は本当によくなるの? ワークライフバランスを守る基礎知識(4)

2022年10月12日

-

-

就活ニュース

ワークライフバランスを守るための基礎知識(1)「働きやすい会社」を選ぶには?

2022年09月14日

-

-

就活ニュース

ワークライフバランスを守る基礎知識(2)知っておくべき残業のルール

2022年09月20日

-

-

就活ニュース

人生100年時代のキャリア(2)これからのキャリア どう描けばいいの?

2022年07月21日

最近のニュース一覧

-

-

若手社会人に聞く“働くことのリアル”(3) 入社後のギャップはあった?

2024年06月25日

-

-

若手社会人に聞く“働くことのリアル”(2) 仕事は怖いと思っていたけど…

2024年06月14日

-

-

就活の採用面接 政府ルールでは6月1日から 人材不足で前倒しも

2024年06月03日

-

-

若手社会人に聞く“働くことのリアル”(1) 「就活の軸」どう決めた?働いて変わった?

2024年05月30日

-

-

26年卒・就活スタートガイダンス(2)「就活の軸」ってどうやって見つけるの?

2024年05月29日

-

-

26年卒・就活スタートガイダンス(1)まず何から始めればいいの?

2024年05月21日

-

-

25卒の求人倍率は1.75倍 3年連続で上昇 コロナ禍前の水準に回復

2024年05月08日

-

-

25年卒が選ぶ「就職企業人気ランキング」ことしの注目企業は?

2024年05月01日

-

-

就活のギモン(番外編)「地方で働く魅力」ってなに?若手社会人に聞いてみた!

2024年04月18日

-

-

就活生のギモンを専門家に聞く(6)面接で想定外の質問や緊張が!?こんな時どうする?

2024年04月12日

-

-

就活生のギモンを専門家に聞く(5)就活の志望企業ってどう絞り込めばいいの?

2024年04月05日

-

-

変わる入社式 “服装は自由に” “先輩も親も見守る” その背景は?

2024年04月02日