科学と文化のいまがわかる

科学

サイカル研究室

かきの成育に異常? テクノロジーで“海の異変”を乗り越える

2024.03.16

サンマの不漁や養殖ホタテの大量死、ブリの漁獲がほとんどなかった海域での大漁など各地で“海の異変”が相次いでいます。

冬から春に旬を迎えるかきも例外ではありません。

近年、かきの成育がよくない産地が相次ぎ、今シーズンは全国一の出荷量を誇る広島県で恒例の「かき祭り」の中止を余儀なくされたところも出ているほか、三重県などでも例年ほどの生産が見込めないところもあります。

背景にあるのは、地球規模の気候変動による海水温の上昇など海の環境の変化です。

私たちはかきを食べ続けられるのか?

気候変動に立ち向かう養殖の現場を取材しました。

「10年後には全くかきが育たない可能性も」

愛媛県南部の愛南町にあるリアス海岸で囲まれた御荘湾。

黒潮と周囲の山から流れ込む栄養豊かな川の恵みを生かし、およそ50年前からかきの養殖が行われ、ブランドかきの生産にも取り組んできました。

10年余り前からかきの養殖業を営む上甲仁さんは、先代の義理の父親からかきの養殖の作業のコツを教えてもらいながら、現場での経験を積み重ねてきました。

しかし、ここ数年の海水温の上昇など海の環境の変化で、安定した生産が難しくなっていると感じています。

かきの養殖を始めた当初は、育てた稚貝のうち、出荷できる大きさまで育つのが7割から8割程度でした。

しかし、去年の夏は8月に海に入れた稚貝が全滅するなど、最近はその割合が半分を割り込むようになっていて、経営も厳しい状況になっていました。

かき生産者 上甲仁さん

「ここ数年の短い期間ですが、環境の変化は目に見えてわかる状況です。去年の夏にしても海水温の上昇などで死んだかきが増えて歩留まりが悪くなり、かきの出来はほとんど海任せになっています。海の状況を人間の力で変えることは無理なので、もう10年後、20年後には全くかきが育たないような状況に陥る可能性もあると思っています」

海の変化に対応できなければ、地元の豊かな海でかきの養殖が立ち行かなくなる。

自らの養殖のあり方を変えなければならないと考えた上甲さんが導入したのが、IT技術でした。

海の状況を“見える化”

協力したのは、徳島県の水産ベンチャーの社長の早川尚吾さんです。

早川さんの会社では、インターネットを使って情報を管理する技術と養殖を組み合わせて生産効率を上げる「スマート養殖」を全国の生産者にも広げる事業を行っています。

いかだの下にセンサーを吊るし、海水温や塩分濃度、それに海水に溶けている酸素の量などを1時間ごとに計測してデータを収集します。

リアルタイムで得られたデータに大きな変化があった場合、すぐに生産者に伝えて、かきを適切な水温の海域や水深に移動させる作業などを提案します。

熟練の勘や経験だけで判断するのではなく、海の変化をデータで“見える化”し、今後の状況を想定して、先回りした対策をいっしょに検討していくのです。

上甲さんは今シーズンから本格的にこの技術を導入しています。

2月下旬、現場を訪れた早川さんは、塩分濃度や酸素の量は適正な水準であった一方で、海水温が例年よりも2、3度高いことを伝えました。

一定の水温以上になったタイミングで、ある一定の大きさにかきが育っていないと、死んでしまう率が上がるというデータがすでにあります。今すぐに何かをしなければならない状況ではないですが、海水温の上昇の推移を今後見ながら作業計画に織り込んでいきましょう。

海水が温かいと、かきの表面に付着している生物の成長も早まるので、作業に手間がかかる状況になりますね。

育てているかき自体の育成スピードも上がることが想定できますので、かきの数を減らして、養殖スペースを広げてあげることも必要かもしれません。

データ活用で“海の異変”に対応

アドバイスを受けた上甲さんは、早川さんといっしょに海に出て、かきの成長を確認しに行きました。

上甲さんは、データを活用するため、早川さんから提供されたこれまでとは違う養殖方法を導入していました。

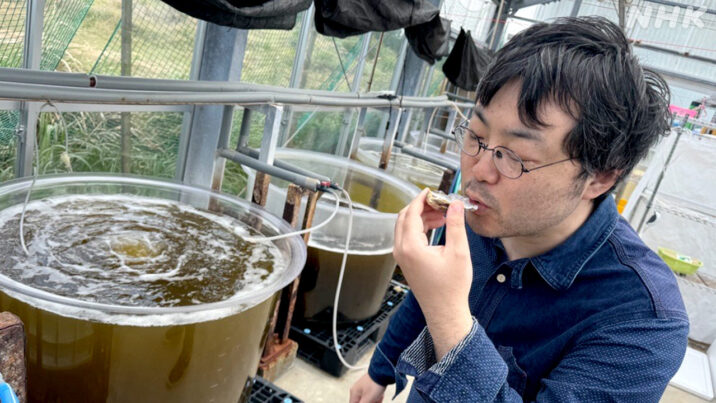

リブル 早川尚吾 社長

「ちょうど海面に浮かんでいるのが、我々がいま実証しているかご式の養殖方法です。かごの中にかきが入っていて、風や波による揺れで転がったり、こすれ合ったりして、刺激を与えながら育成できるやり方です」

日本では「垂下型」と呼ばれる、いかだからロープで稚貝を吊して成長させる方法が主流です。

大量に養殖するのに向いていますが、海面から浅いところと深いところで、海水温やえさとなる植物プランクトンの濃度が異なるため、成長にむらが出ることがあります。

新たに導入したのは、海面にわたしたロープにかごをくくりつけて浮かべる養殖方法です。

直径20センチ、長さ70センチほどの筒状のかごにかきを入れて、海面に近いところで成長させます。

大型になる垂下型の養殖いかだに比べて、海域を移動することが簡単になります。

また、かごが風や波で揺れることで、海水につかったり、海面の上に出たりを繰り返します。

かきに適度なストレスがかかり、より多くのえさを取り込もうとするようになるため、比較的栄養が少ない海でも十分に育つ利点があるとされています。

さらに、ロープの高さを調整するだけで、かごを海中の深いところに沈めたり、海面ぎりぎりに上げたりすることもできるため、海水温の変化や成育のタイミングなどに合わせてかきに与える刺激をコントロールすることができるといいます。

上甲さんと早川さんがかきの成育の程度を確認したところ、成長にばらつきが出始めていて、大きなかきと小さなかきが混ざっている状態でした。

リブル 早川尚吾 社長

「前回確認したときよりも、かきが大きくなって、ばらつきが目立つようになっていたので、選別のタイミングとしては間違いがなかったと確認ができました」

成長の早い個体と遅い個体をいっしょにしたまま養殖すると、強いものはより大きく、弱いものは小さいままに成長しやすくなります。

成育のスピードを均一にコントロールするため、なるべく同じ大きさの個体どうしで選別し、同じかごに入れ直して海に戻しました。

かき生産者 上甲仁さん

「データと照らし合わせながら、かきを育てる水深を変えたり、高水温でない水域に移動させたり、今までのやり方と変えた効率的な養殖を行っていけば、なんとか地球環境の変化にも対応できるのではないかと思っています。100年後の未来に、この愛南町の御荘湾という場所で、かきの養殖で笑っている人がいることを願って、今後も取り組んでいきます」

リブル 早川尚吾 社長

「環境そのものを変えることはできませんが、環境に対応できる部分を増やしていければいけるほど、持続的な養殖業につながっていくと思っています。海の温暖化だけでなく、漁業者の高齢化など水産業を取り巻く環境はいま向かい風の時期を迎えています。それでも、スタート地点となるデータをしっかりと取得して蓄積し、それを活用していくことができれば、新たな水産業のモデルを確立できる絶好の機会になると思っています」

海ではなく陸で養殖?!

“海の異変”を避ける養殖に挑戦する企業もあります。

沖縄本島からおよそ100キロ離れた久米島でかきを養殖する企業を訪ねました。

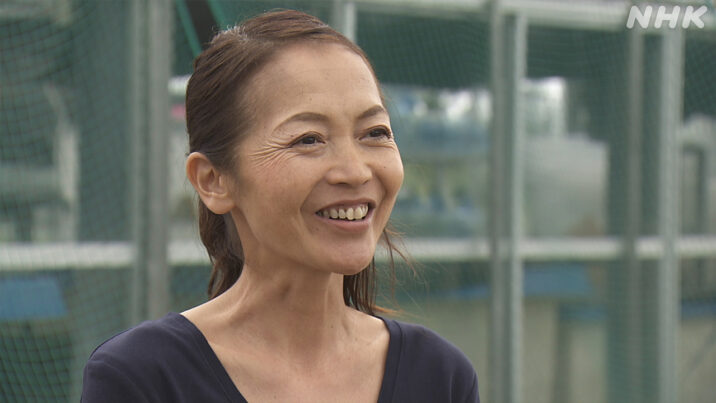

社長の鷲足恭子さんが案内してくれたのは、海ではなく、陸上にある農業用ハウスです。

ジーオー・ファーム 鷲足恭子 社長

「この建物の中でかきの完全陸上養殖を行っています。かきを育てている海水は海洋深層水を使っています」

久米島では、海岸の近くから急に深くなっている地形を生かして、沖縄県が沖合およそ2.3キロ、水深612メートルの地点から海洋深層水を汲み上げています。

海洋深層水は、家庭や工場からの排水などの影響を受けないことから、ウイルスや細菌がほとんどおらず、食中毒を起こすリスクを大きく下げることができます。

この企業では、この海洋深層水を使って海の環境の変化を受けない完全陸上養殖を行い、かきを種苗採卵から出荷できるサイズにまで成長させています。

かきは大食漢 課題はえさの大量培養

メリットも多い陸上での養殖ですが、コストもかかります。

何より大きな課題となったのは、かきのえさの確保です。

かきは1時間におよそ10リットルから20リットルの海水を取り込み、その中に含まれる植物プランクトンを食べています。

栄養が豊かな海では、植物プランクトンが海水に豊富に漂っているため、養殖のかきにえさをやる必要はありません。

一方で、海洋深層水を採取している水深には日光が届かないため、植物プランクトンがほとんどいません。

かきを安定的に大きく成長させるためには、この植物プランクトンを低コストで大量に供給できるようにする必要があるのです。

ジーオー・ファーム 鷲足恭子 社長

「かきは大量にえさを食べる大食漢なので、良質のえさを限られた土地でどう効率よく生産していくかが最も大きな課題でした」

植物プランクトンは、光合成をすることで成長し、増えていきます。

大量に効率よく培養するため、この会社は東京大学や照明器具メーカーなどと共同で研究を行い、培養に最適な条件や光の波長を突きとめ、特殊なLEDライトも開発しました。

その結果、太陽光に恵まれた久米島の屋外で培養するときと比べても、植物プランクトンの培養の密度を5倍程度高めることができました。

えさをすべて購入したときと比べて、コストを100分の1程度に下げることに成功したのです。

実際にそのLEDライトで培養をしている場所を案内してもらおうとしましたが…。

ジーオー・ファーム 鷲足恭子 社長

「かきの殻と同じくらい固くて申し訳ありませんが、お見せできないんです」

企業秘密が詰まっているとして、どのような色の光をどのように当てているのか見学させてもらうことは叶いませんでした。

今のところ、久米島のこの施設で生産できる完全陸上養殖のかきは年間700個程度で、一般には販売していません。

気になるお味は…

それでも気になるのが、陸上養殖のかきの味です。

貴重な1個を分けてもらい、何もつけずにそのまま頂いた味は…。

強い甘みとほどよい塩気、磯の香りは控えめで、後味はあっさり。

陸上でもおいしいかきができることがわかりました。

かきは育つ海域によって、味わいに変化が生まれ、それが産地の特徴となっています。

陸上養殖の場合、えさとして与える植物プランクトンの種類や配合などを調整できるため、かきの味わいをクリーミーにしたり、あっさりとしたりするなど消費者の好みにあわせたかき作りも将来的には期待できるということです。

さらに、ウイルスや細菌がほとんどいない海洋深層水で育てるため、「あたる」リスクがほとんどないことも付加価値になるとしています。

会社では、“海の異変”が今後さらに深刻になっても、その影響を受けにくい完全陸上養殖を進歩させれば、かきの食文化を守ることにつながると考えています。

そのため、早ければ3年後にも一般のかきの2倍程度の価格で販売できるように、量産化に向けた施設を建設してコストの削減を進めていくことにしています。

ジーオー・ファーム 鷲足恭子さん

「この数年で海の環境は一変していて、かきも含めて世界中の水産物に影響が及んでいます。陸上養殖の技術は、そうした環境の変化に左右されずに、1年を通して安定した供給ができることが最大の利点です。これからも量産化を含めてもっといい品質のかきを作っていくという思いで、挑戦は尽きないと考えています」

地球規模の気候変動の影響は、確かに私たちの食卓に及んできています。

温暖化を食い止めるためにはCO2などの排出を抑制する対策を続けていく必要がありますが、すぐにその効果を期待することは難しいのも現実です。

一方で、私たちが直面している“海の異変”は、これまでとは違う養殖の方法に挑戦するきっかけにもなっています。

身近な食材を将来にわたって食べ続けることができるのか。

そのカギは私たちが変化に適応できるかどうかにかかっているのかもしれません。

(2024年3月17日 おはよう日本で放送)