科学と文化のいまがわかる

文化

「ああ、楽しかった」~ノンフィクション作家・佐々涼子~

2024.02.22

死ぬこと。

生きること。

このところ、ずっと考え続けている。

あるノンフィクション作家が、この10年余りの間に紡ぎ出したことば。

ひと言、ひと言を読めば、彼女が、ずっと「生と死」に思いをはせてきたことが分かる。

そして今、彼女が向き合っているのは、悪性の脳腫瘍。

残した文章の中には、次のような一節がある。

私たちは、その瞬間を生き、輝き、全力で愉しむのだ。そして満足をして帰っていく。

なんと素敵な生き方だろう。私もこうだったらいい。

だから、今日は私も次の約束をせず、こう言って別れることにしよう。

「ああ、楽しかった」と。

(佐々涼子 「夜明けを待つ」より)

なぜ、あなたは、こんなふうに書いたのだろう。

なぜ、あなたは、こんなふうに書けたのだろう。

SNSで発信された写真とことば

2023年9月、SNS上に発信された写真が、ふと目に止まった。

橋の上を走っている車の助手席から撮影されたものだろうか。

雲の間から見える青空が、やけにくっきりと見えた。

SNSの文章から分かったのは、発信者が、がんの病院に行ったこと。

そして、翌年のお正月を家族と迎えられそうだということだった。

「私、まだ生きていていいんですか。そうか。嬉しいな」

そんなつぶやきが、強く心に残った。

ノンフィクション作家・佐々涼子

調べてみると、発信者は佐々涼子さんという人だと分かった。

50代のノンフィクション作家だ。

若くして結婚し、子どもを産んだ。

その後、日本語学校の教員として働きながら、30代後半でライターの仕事を始めた。

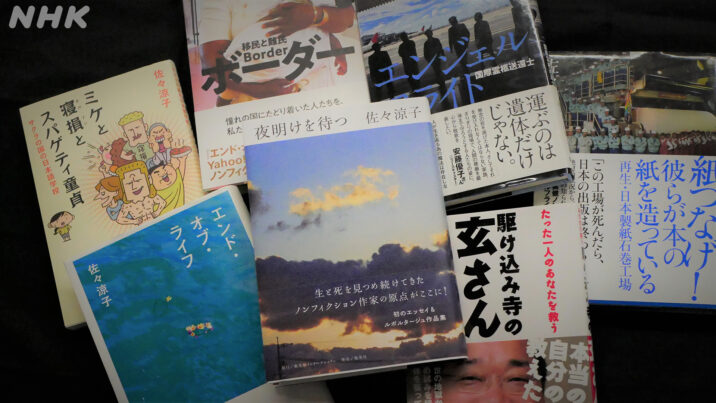

これまでに7冊の本を出版している。

2012年には、「エンジェルフライト」という作品でノンフィクションの賞を受けている。

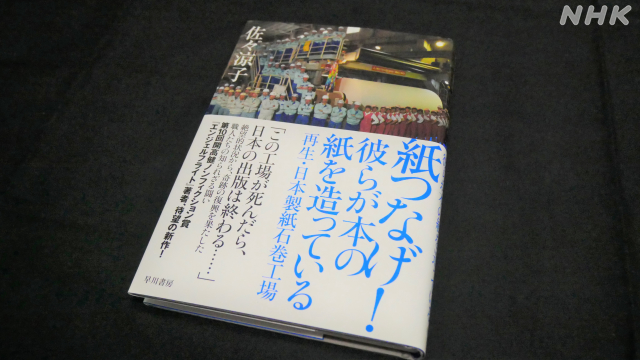

「紙つなげ! 彼らが本の紙を造っている」や、「エンド・オブ・ライフ」でも高い評価を受けた。

そんな人が、がんになったという。

しかも、悪性の脳腫瘍=グリオーマ。

担当の編集者、田中伊織さんと連絡を取り、インタビューを申し込んでみたが、やはり「応じるのは難しい」という返事だった。

残念だが、諦めよう。

でも、1冊だけ読んでみよう。

青い表紙が印象的な「エンド・オブ・ライフ」を手に取った。

むさぼるように読み続けて

結局、立て続けにすべての作品を読むことになる。

1冊を読み終えるごとに、ため息をついた。

どの本の中にも、「佐々涼子」がいる。

取材を進めるなかで抱いた悩み、苦しみまでもが浮かび上がってくる。

そして毎回、佐々さんは、うつむきかげんの顔を上げて、前を向いていた。

本人の取材が難しければ、周辺にいる人たちに話を聞いてみよう、と考えた。

1人は、編集者の田中伊織さんだ。彼なら応じてくれるに違いない。

もう1人は、玄秀盛さんという人物。

いずれも、ノンフィクション作家・佐々涼子の誕生に立ち会った人たちだ。

玄秀盛さんと佐々さん

玄秀盛さんは、1956年生まれ。

2002年、東京・新宿区の繁華街を拠点に、現在の「日本駆け込み寺」を設立した。

暴力や性的虐待、貧困、そして生きづらさ。

さまざまな問題を抱える人たちの相談にあたり、本人いわく「延べ5万人の悩みを聞いてきた」という。

今も、青母連=青少年を守る父母の連絡協議会の代表として、悪質なホストに売春を強要された女性などの相談に乗っている。

佐々さんが玄さんと知り合ったのは30代後半。

ライターの養成講座に通っていた佐々さんは、当時のことを、次のように書いている。

若くもなく、実績もないライターに、責任のある仕事を任せてくれる人もおらず、いつまでたってもうだつが上がらなかった。

(「駆け込み寺の男-玄秀盛-」より)

ある人の紹介で訪ねたのが、玄さんだった。

自分の発行するメールマガジンの書き手を探していた。

「自信がなく、何かを探している」

前日には、東京でも雪が積もった。

まだ通行止めが続いているところもあった。

そうしたなか、出張先の神戸から車で帰ってきた玄さんに、話を聞くことができた。

「お疲れのところ、すみません」と声をかけると、「あぁ、涼子ちゃんのことな」と笑顔を見せ、佐々さんとの出会いについて、話し始めた。

当初から影のようなものを感じていたと振り返る。

(玄秀盛さん)

この子には、何かが足らんと思っていた。

いつも自信がなさそうで、安定感がない。

何かを探しているようにも思えた。

メールマガジンでも、何を書きたいのか、何を言いたいのか、よく分からない。

結構、怒ったこともあるよ。

“あんた、それも分からへんの”って。

しかし、佐々さんは、諦めなかったという。

カネのこと、ヤクザのこと、作業員の派遣業のこと…

主婦であれば、用語さえ知るよしもなかった世界のことを懸命に学んだそうだ。

あまり自分のことを語ろうとしない玄さんにも、食らいつくようにして話を聞いていった。

(玄秀盛さん)

あの子、聞き上手やねん。

「それから、玄さん」って聞いてくる。

まだ分からへんのって、俺がしゃべるやん。

そしたら、「それで、それで」って。

もともと、そういう素質があったと思うねん。

どう言ったらいいんかな。

洞察力じゃないけど、物事をどんどん深掘りしていくような。

きっと、このときの佐々さんは、必死だったのだろう。

底知れない人物の実像を、そして生き抜くために彼に頼ってくる人々の姿を、自分の筆で、広く伝えるために。

佐々さんは、2年半ほどを玄さんの事務所で過ごした。

その“成果”は、「駆け込み寺の玄さん」(のちに「駆け込み寺の男-玄秀盛-」に改題)という作品にまとめられた。

これが、佐々さんの初めてのノンフィクション作品だ。

編集者・田中伊織さんとの出会い

実は、このころ、佐々さんは編集者の田中伊織さんとも出会っている。

田中さんは、ライターや編集者の養成講座の講師を務めていた。

佐々さんは受講生の1人だった。

(田中伊織さん)

明るい人だなっていう印象はありますね。

見た目も華やかですし、話し方も非常に明るくて、結構、笑い上戸なところもあるかな。

誰と話をしていても、彼女に心を許すというか、本音を話してしまう。

警戒心を解かせるようなそういうキャラクターといいますかね。

それは、テクニックというわけではなく、人柄なんだと思います。

玄さんのことを取材した本の原稿も、田中さんは読んでいた。

(田中伊織さん)

おもしろかったですよ。

臨場感のある書き方だなと感じました。

佐々さんの書き方の特徴だと思うんですが、読者をその場に連れていく、つまり読者に、まるで現場にいるように感じさせる。

映像が頭の中に浮かんでくるような書き方をしているなと思いました。

「エンジェルフライト」

佐々さんが、次の取材対象に選んだのは、当時はほとんど誰にも知られていなかった“仕事”だった。

羽田空港に拠点を置く会社が手がけていた「国際霊柩送還」。

海外で亡くなった日本人の遺体を、あるいは、日本で亡くなった外国人の遺体を、それぞれ帰国させ、遺族のもとに送り届ける。

その間、遺体の腐敗を防ぎ、生前に近い姿を取り戻すための処置も行う。

著作、「エンジェルフライト」によれば、佐々さんは当初、取材を断られたという。

それでも、羽田空港に何度も足を運び、ようやく認められた。

会社には佐々さん専用のデスクが用意された。

佐々さんは、毎日のように“出勤”していったそうだ。

(田中伊織さん)

当時、佐々さんのお母さんは神経難病で、お父さんが介護をしていました。

ただ、佐々さん自身は、人の死の場面に立ち会うことは、ほとんどなかったと思うんです。

そういう意味で言うと、「エンジェルフライト」の取材は、初めてさまざまなご遺体を目の当たりにした経験だったと思うんですよね。

佐々さんは、毎日、朝から晩までつきっきりで、会社の人たちの仕事を取材していました。 損傷の激しいご遺体もたくさんあるでしょうから、心理的にはね、プレッシャーもかかっていたと思います。

取材の現場で、佐々さんが目の当たりにしたのは、人の「死」と、遺族の悲しみだった。

国際霊柩送還という仕事の意味も、深く理解するようになっていった。

彼らは遺族の涙を止めようとは思っていない。

国際霊柩送還の仕事とは、遺族がきちんと亡くなった人に向き合って存分に泣くことができるように、最後にたった一度の「さよなら」を言うための機会を用意することなのだ。

(「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」より)

生きている人が、亡くなった人を悼み、その存在を心に刻む。

そのためにこそ、彼らは“仕事”を続けていた。

この作品は、2012年の「開高健ノンフィクション賞」に選ばれた。

出版に際して、佐々さんと田中さんはタッグを組む。

“足らない”取材を2人で加え、本の中に盛り込んでいった。

「私たちはバディだね」

のちに佐々さんは、田中さんに伝えることになる。

「紙つなげ!」

「紙つなげ! 彼らが本の紙を造っている 再生・日本製紙石巻工場」で、佐々さんは、東日本大震災とその被害から復活する製紙工場の姿を描いた。

なぜ、製紙工場の人たちはいち早い復旧に取り組んだのか。

彼らの届けた紙を使った本や雑誌が、どれほど多くの出版社、取次、印刷所、製本所、書店員、そして読者を勇気づけたのか。

「佐々さんは、この作品で、一回り大きくなったと思います」と田中さんは話す。

しかし、実は、「紙つなげ!」については、田中さんは担当していない。

「エンジェルフライト」のあと、2人は話し合いを重ねたが、出版に至る企画は、なかなか現れなかった。

「エンド・オブ・ライフ」

そうしたなかで浮上したのが、「エンド・オブ・ライフ」だった。

京都にある在宅医療に取り組む診療所が舞台だ。

この診療所の訪問看護師は、多くの「みとり」に立ち会っている。

「生と死」の場面に、正面から向き合う現場。

それは、まさに佐々さんが「取材したい」と考えていたテーマだった。

死が間近に迫った人の望みをどうかなえるのか。

穏やかに死を迎える人たちの心情は、いったいどういうものなのか。

佐々さんは、それぞれの現場に立ち会い、取材を進めていった。

しかし、そのうちに筆はピタリと止まってしまう。

“私は、在宅医療を全面的に肯定できるのだろうか”

“在宅で死ぬことだけが幸せで、病院で亡くなる人は幸せではないのか”

そんな思いが、佐々さんの中で渦巻くようになり、書けない時間が長くなっていった。

しかし、田中さんに焦りはなかったという。

(田中伊織さん)

もうすぐ出るだろう。

あと1年ぐらいかな、とかね。

そんなふうに思ってるうちに、結果的に時間がたってしまったというのが正直なところですね(笑)。

ノンフィクションって、人の生き方、物事がどういうふう起きて、作者がどんなことを考えてきたかという、時の層の積み重ねを描いていくものでもあると思うんです。

そういう意味で言うと、時間がかかったぶん、厚みが出てくるということもあります。

少なくとも「エンド・オブ・ライフ」に関しては、そういったことが大きくあったと思います。

森山文則さんから託されて

佐々さんが、再び書き始めたのは、取材の過程で親しくなった訪問看護師、森山文則さんがすい臓がんになり、肺にも転移していることを知らされたからだ。

本を作りたいので、共同執筆をしてほしいと、森山さんから頼まれた。

いったい、どんな気持ちだったのだろう。

田中さんは、次のように話す。

(田中伊織さん)

森山さんが、すい臓がんになってしまった。

そんなとき、森山さんのほうから、自分と本を作ってくれないかと声をかけられたんです。

改めて、「あ、森山さんのことも書けばいいんだ」と思ったんじゃないでしょうか。

それまでに取材していた「みとり」の現場、神経難病の母親と自分の家族、そして森山さん。

これらの3つの話が、全部同じ方向を向いた。

これなら書けるという瞬間がやってきた。

佐々さんは、森山さんの取材を続けるなかでも逡巡する。

自分が森山さんから託されたものとは、いったい何か。

彼が伝えたかった在宅医療とは。

まだ、話を聞けていない。

たどりつけていない。

焦りにも似た気持ちを感じるなかで、森山さんは佐々さんに告げたという。

何言ってんですか、佐々さん。

さんざん見せてきたでしょう。

(「エンド・オブ・ライフ」より)

佐々さんが伝えられたのは、「今を生きること」の大切さだった。

このとき、僕は思い出した。

かつて、その死後に取材した作家・水上勉が大切にした「而今」ということば。

物事には、ただ、今しかない。

だから、大切なのは今と向き合うことだ。

十二代目市川團十郎が、白血病からの復帰公演終了の直後に、笑顔で語ったことば。

まだ、舞台の熱気が残るなかでのことだった。

今、生きている。

そう感じられることこそが、生きるってことじゃないのかな。

佐々さんは、「エンド・オブ・ライフ」に、次のように書いている。

最後の瞬間まで、誠実に生きていこうとすること。

それが終末期を過ごす人たちが教えてくれた理想の「生き方」だ。

少なくとも私は彼らから、「生」について学んだ。

(「エンド・オブ・ライフ」より)

直面する「生と死」

運命とは、不思議なものだ。

それは、佐々さんが、「エンド・オブ・ライフ」に続く作品、「ボーダー」を書き上げた直後のことだったという。

「ボーダー」は、日本語学校の教員を経験した佐々さんが、長く温めてきた難民・入管の問題をテーマにしている。

本が完成し、これから広く読んでもらおうと田中さんの会社の会議室で打ち合わせをしていたところ、佐々さんは急な頭痛に襲われたという。

目の見え方にも異常があったようだ。

田中さんは、すぐに病院に行くように告げて駅まで送った。

そのあと知らされたのは、佐々さんが脳腫瘍だということ。

そして、そのすべては、取りきれなかったということだった。

もう1冊、本を出版するために

田中さんにとっては、現実感のないまま、時が過ぎていった。

ただ、やらなければならないことは分かっていた。

それは「本を作ること」だ。

佐々さんは、さまざまな媒体にエッセイやルポルタージュを書いていた。

それを世に出すことを、田中さんは考えた。

(田中伊織さん)

とにかく編集者としてベストを尽くすことしかできないわけだから。

佐々さんを応援すると言ってもね、自分は医療者じゃないから。

まずは、佐々さん自身の人生が分かるような本にしたかった。

佐々さん自身のことが。 表現されている文章を選ぶということは判断基準として1つありました。

例えば「エンジェルフライト」や、「エンド・オブ・ライフ」、「ボーダー」を書いた理由、なぜ佐々さんは、これを書いたのか、それにこだわったのか。

どういう経験があり、どういう人との出会いがあり、どういう旅をしてきたのか。

なおかつ、佐々さんの心の動きが分かるようなものって言ったらいいのかな。

つまりある意味、この1冊で10年分の彼女の変遷のようなことが、全部それで分かるような本にしたかったんですよ。

要は、佐々さん自身の死生観というものが、きちんと表現される本にしたかった。

「夜明けを待つ」

去年11月に出版された「夜明けを待つ」には、40本余りの作品が集められた。

そして、その最後には、佐々さん自身が記した「あとがき」が収録された。

グリオーマは、その数の少なさから「希少がん」と、よばれている。

希まれながんだから希少がんだ。

「希少がん」。

いい響きではないか。

私は、その名前をとても気に入っている。

入院中、病室を車いすで出ると、近くに、白い扉にガラス張りの一角があり、「希少がんセンター」と書かれていた。

その名前に刻まれた「希少」は、私には「希望」に見えてくる。

(「夜明けを待つ」 あとがきより)

そして、訪問先のこどもホスピスの代表理事から聞かされたことを基に、次のように書いた。

先日、代表理事の田川尚登さんがこんなことを語ってくれた。

「寿命の短いこどもは、大人よりはるかに、何が起きているか、ものごとがわかっています。だから、『もっとやりたい』とか、『つぎはいつ遊ぶ?』と、わがままを言ったりしないんです。ただ、その日、その瞬間のことを『ああ、楽しかった』とだけ言って別れるのです」

「ああ、楽しかった」と……。

取材をしていた時には、まだピンとこなかった。

だが、その時わからなかったことも、今ならわかる。

私たちは、その瞬間を生き、輝き、全力で愉しむのだ。そして満足をして帰っていく。

なんと素敵な生き方だろう。

私もこうだったらいい。

だから、今日は私も次の約束をせず、こう言って別れることにしよう。

「ああ、楽しかった」と。

(「夜明けを待つ」 あとがきより)

この「あとがき」を、玄秀盛さんにも読んでもらった。

彼の声は、明るかったように思う。

(玄秀盛さん)

なかなかええもん書くようになったなって。

人は人生を感じたら、こんなもん書くんやなって思うよ、本当に。

こんなふうにして本を残せるのは本当にありがたいことやん。

幸せな人やと思うで。

みんな、残そうとしても、残されへんやん。

そして、つぶやくように言った。

(玄秀盛さん)

でも、それぐらいの天性のものがあったんやいうことか。

あぁ、あの子には、あったんやな。

何万人に1人やろ…

田中伊織さんの願い

田中さんは、佐々さんと仕事をするようになって、自分の死についても考えるようになったという。

(田中伊織さん)

私のほうが年上ですから。

自分のお葬式なんてことについても考えるわけです。

これは妄想なんですけどね。

弔辞を読んでもらうとしたら佐々さんにお願いしたいと思っていました。

赤塚不二雄さんが亡くなったときの、タモリさんの弔辞があります。

タモリさんは、その最後で、「私もあなたの数多くの作品のひとつです」と赤塚さんに告げるんです。

本当に感動的で、できれば、そんなことを言ってくれないかな…なんて(笑)。

さらに田中さんは、続けた。

(田中伊織さん)

私は、彼女が作品を生み出すのを、ずっとサポートしてきたと思ってきました。

ただ、こういう状況になって、逆だったんだと気づきました。

佐々さんは、何度も、それこそ何年もかけて自分の作品を書き直していました。

完成度を高めた作品を、読者に届けるために。

そんな姿を見ていたからこそ、私は編集者として成長できたと思います。

佐々さんがいたからこそ、私はまっとうな編集者になれたんだと、今になって気づかされた…

本当に、感謝しかありません。

田中さん、佐々さんに今、メッセージを送るとしたら、どんなことを?

表向きに、今、言っているのは、「もう1作、彼女には書いてほしい」ということです。

でもね…

そのあと、とても長く考えたあとに、田中さんは息を吐いた。

…幸せになってほしい。

立ち止まるたびに

2月20日に誕生日が来て、佐々さんは56歳になった。

その作品は、これからも残り、多くの人に読まれていくだろう。

何かがあって、立ち止まるたびに、あなたの本を開こう。

そうすれば、いつでもあなたに会える。

そうすれば、生きることの意味や、その大切さについて、改めて考えることができる。

NEWS UP“能登はやさしや 土までも”

NEWS UP映画『ほかげ』に込められた“祈り”

NEWS UP「生きやうとして生きられず」

NEWS UP「戦争を起こす人間に対して、本気で怒れ」

NEWS UPダウン症の書家・金澤翔子とその母

NEWS UP“おじさん”たちの写す世界 写真に“力”はあるか

NEWS UP「荒野に希望の灯をともす」 中村哲の生き方

NEWS UP写真家が体験した「戦争と平和」

NEWS UP“刃物を渡るように文章を” ~親友・向田邦子~

NEWS UP恐竜を大好きな少年 君に“僕”の声は届いたか

ご意見・情報 をお寄せください