科学と文化のいまがわかる

医療

先端医療をどう届ける?~公的保険の“限界”を超えて~

2023.06.16

医療技術の進歩で「人生100年」とも言われる時代。

iPS細胞を使った再生医療をはじめ、かつては「夢の治療法」と呼ばれた治療法も実用化に向けた開発が進みつつある。

ただ、先端医療に携わる医師たちからはこんな声も上がる。

「いくら研究しても患者に届く治療にならない」。

「もっと早く患者に使えないのか」。

せっかく開発された医療技術が患者のもとに届かない現実があるというのだ。

高度医療を保険ですぐに受けられない

愛知県の藤田医科大学病院で、医師から検査結果について説明を受ける50代の女性。女性が受けたのは「がん遺伝子パネル検査」。がんの原因となる遺伝子異常を調べ、効果的な治療法を探す新たな検査だ。4年前の2019年に公的な医療保険の対象となった。

乳がんの治療を続けてきたこの女性は検査の結果、特定の遺伝子に異常が見つかり、それに作用する治療薬の開発試験を行う医療機関が県内にある、と知らされた。

女性は今の自分の体調で試験に参加して治療を受けられるのか、参加する場合は入院などの手続きはどうなるのか、医師と相談していた。

女性

「新たな治療の候補が見つかってほっとした。私は肝臓や腎臓の機能がまだ正常で、間に合ってよかった」

しかし、この「がん遺伝子パネル検査」を公的保険で受けられるのは、原則、手術や抗がん剤など、いわゆる「標準治療」を終えた人に限られている。

検査で治療の候補となる薬が見つかったとしても、体の機能が落ちて治療に耐えられなかったり、体力が低下し通院が難しかったりするなどの理由で諦めざるを得ないケースが多いという。

この女性も闘病生活によって自分で歩くことが難しくなっていて、近場で治療を受けられる施設が見つからなければ、受けない方針だったという。

藤田医科大学病院 臨床腫瘍科 須藤保医師

「検査の結果が出たときには、体の状態が悪かったり、お亡くなりになってしまったりして、お伝えできなかったこともある。開発中の治療薬で効果があるかどうかは分からないが、標準治療を終えた患者にとっては一筋の希望なので、時期を逸してしまうことがあるのは、医師としてもつらい。もう少し早い段階で、元気なうちに検査を受けてもらい結果が伝えられないかと思う」

この大学病院では2021年4月から、保険適用の対象ではない患者も希望があれば無料で遺伝子検査を行っている。遺伝子異常を早期に発見できることで、臨床試験の参加にスムーズに繋げることができ、がんの再発を発見する新たな検査法の開発にもいかされているという。

しかし、この検査にかかる費用は1回あたり数十万円程度。臨床研究として2023年も続けているが、将来的には自己負担を求めざるを得ない見通しだという。

藤田医科大学がん医療研究センター 佐谷秀行センター長

「どんな遺伝子に変異があるのかを調べることはがんの性質を見極める上でも重要で、そのメリットを患者さんたちもすでに知っている。すでに多くの方が検査を受けているが、いつまでも研究資金で行うわけにもいかない。今後、早期段階での検査が公的保険にならないなら、今後は患者さんに経費を出してもらって調べる体制をとらざるを得ない」

日本の公的医療保険制度の“限界”

なぜ、検査をもっと早い段階で受けられないのか。

日本の医療サービスの基盤となる公的医療保険制度の仕組みや医療費の推移を見ると、新たに登場する治療法を、すべて保険の対象にすることは難しい事情が浮かんでくる。

私たち日本人は、原則、全ての国民が公的保険に加入する「国民皆保険制度」によって、医療サービスを受けている。

厚生労働省などによると

▼まず、企業が開発した新たな医薬品や医療機器は「治験」と呼ばれる試験で検証されたデータなどを踏まえて、国が効果や安全性を審査し、製造や販売を承認する。

▼次に、国の諮問機関である中医協=中央社会保険医療協議会が、承認された医薬品を使った治療法や検査法など医療サービスの価格を決める。

▼そして、私たちが診療を受けたとき、決められた価格の最大で3割の費用を医療機関に支払う。負担に上限を設ける「高額療養費制度」もあり、残りの費用は私たちが健康保険組合などを通じて支払う保険料や公費でまかなわれている。

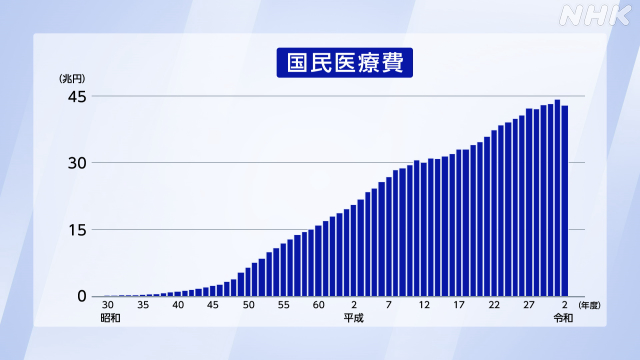

そして、この価格に基づく医療費は、国民皆保険制度が整った1961年(昭和36年)以降、右肩上がりとなり、2020年度(令和2年度)には約43兆円と30年前(平成2年度)の約2倍に膨れ上がっている。

医療保険財政がひっ迫する中、内科医で医療経済学が専門の中央大学の真野俊樹教授は次のように指摘する。

中央大学大学院戦略経営研究科 真野俊樹教授

「医療費が上がっているのは高齢化の影響もあるが、医療技術が進歩し、昔は治らないと思われていた病気が治るようになり、その費用が今までの延長線上というよりも何千万円や何億円とか驚くような値段になっている。高額な医療技術をどこまで公的保険に入れるかは、今後、大きな議論になる」

影響は先端医療の開発の現場にも及んでいる。

日本製薬工業協会の最新の調査では直近5年間に欧米で承認された新薬のうち、日本では未承認の薬の割合は2020年の段階で72%に達するという。

医療費抑制のため薬の価格が引き下げられていることが背景にあり、製薬会社が日本市場を重視せず、申請や開発を「後回し」にする実態があると真野教授は指摘する。

世界最先端の研究者もジレンマ

こうした中、公的保険に加えた新たな医療システムを作らなければ先端医療の実用化は遠いと訴える声が治療開発の最前線に立つ研究者たちから上がってきている。

その1人が眼科医の高橋政代さんだ。9年前の2014年に「加齢黄斑変性」という重い目の病気の患者に対し、iPS細胞から作った網膜組織を移植する世界初の臨床研究を主導した。

高橋さんたちの研究グループは、移植後7年半の時点で安全性や視力の悪化を遅らせる効果を確認。他人由来のiPS細胞を使ったり、手術法を変えたりして症例を重ね「『大勢の人に使えるいい治療だ』と言ってもらえる段階にきた」(高橋さん)と現実的な治療法として手応えを感じているという。

一方、治療にかかる費用は数千万円と高額となることが課題で、質の高い細胞を製造しても、移植技術や患者の体質、病気の進行などによって効き目に差があることも分かってきた。

従来の治療開発のように、大勢の患者を集めて効果を詳しく比べる治験で公的保険を目指そうとすると、治療が患者に届くまでにかなりの年月を要すると見込まれ、実際に企業が取り組むと発表していた治験も当初の計画からは遅れている。

「いくら研究してもなかなか治療にならない、持続可能な治療を目指せない」

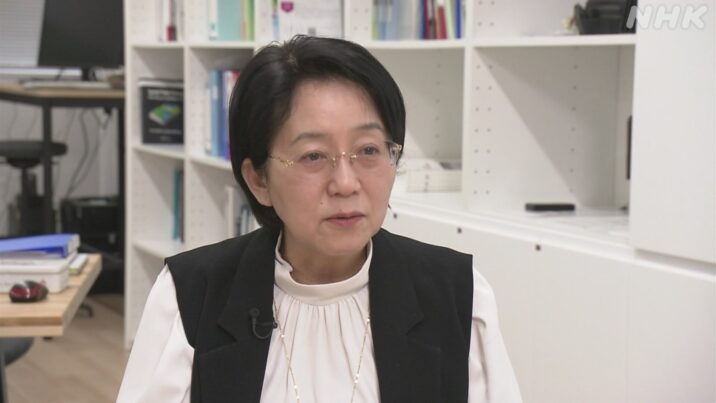

そんなジレンマを抱え続けた高橋さんが行き着いたのが、実用化までのギャップを埋めるため、 公的保険とは別に受けてもらう治療、つまり「自由診療」で治療をまずは始めるということだった。

その負担があっても治療を希望する患者を受け入れ、少しずつ、症例を増やしながら、効果やコストの改善を図ろうという考えだ。みずから立ちあげた会社で、細胞の製造から診療まですべて自前で担える環境を整備し、実施に向けて準備を進めている。

高橋政代さん

「『高額だからこれが揃ってないから治療をやらない』という姿勢では、いつまでも実用化に進めず、患者の期待に応えられない。そもそも、手術を伴う治療は、経験を重ねることでどんどん改良され、よい治療となるものだ。コストとベネフィットが見合って、たくさんの人に本当に治療を届けられる状況になったら公的保険でカバーする。逆に今の段階ですべて公的保険に入れ込んでしまうと、皆保険制度が壊れてしまうのは明らかで、それまでの移行期は、別の財源でやるべきだと考えている」

公的保険を維持するためにも

“民間保険”の活用を

ただ、公的保険外で行う自由診療は高額になりがちな上、公的保険での診療と併用する「混合診療」は原則、認められていない。

高額な医療費負担を抑えながら、最先端の医療を届けるにはどうすべきか。研究者たちが注目しているのは、民間の医療保険だ。

2023年春、京都市で開かれた再生医療学会で、先端医療をどう届けるか研究者たちが話し合うシンポジウムが開かれた。

この中で、重い糖尿病や膝関節の病気の再生医療の開発を進めてきた医師たちが、「先進医療」という国の制度を使って公的保険の適用を目指して研究を重ねてきたことを報告した。

「先進医療」は、一定の治療実績がある医療技術について、公的保険での診療と併用する混合診療を国が認める制度で、この公的保険外の治療費を補償する医療保険を民間保険各社が販売し、広く使われている。

しかし、「先進医療」に認められるまでには審査に長時間がかかるという指摘が相次いだ。それを踏まえ、複数の医師から上がったのは、この「先進医療」制度とともに民間保険の活用をさらに広げてはどうか、という声だった。

「がん保険では未承認薬の抗がん剤治療や自己負担分を補償する保険もすでに登場している。この仕組みを再生医療でも広げられないか」

「がんの遺伝子検査も、早期の段階で検査を希望した患者に行えるようにしたい。そのためには新しい民間保険制度の構築は待たれる」

ただ、このシステムでは、国に代わって民間の保険会社がどの病気や患者、治療法、それを提供できる医療機関を補償の対象とするのか、また、そもそも治療法に十分な科学的根拠があるのか、それをどう証明した治療法を対象にするのか、線引きして審査しなければならない、という課題が残る。

高橋さんは、学会が審査のガイドラインを作ったり、認定制度を設けたりすることで、新たな医療システムの仕組みを検討していくことができないかと考えている。

高橋政代さん

「民間保険の活用は眼科系の学会や再生医療学会では受け入れられると思う。学会が保険会社と一緒に保険商品のデザインを一緒に考えるなどすれば実現可能性はあるのではないか。よい治療法を開発しているのに、なかなか患者に届けられないという思いを多くの研究者たちは長年、持ち続けている。本当に患者に届く、患者にとって一番いい方法は何かという原点に立って考えていくことが大事だ」

専門家 「ハードルは高いが重要」

こうした研究者たちの提言を医療経済学の観点からどう受け止めるか、真野教授に改めて聞いた。

中央大学大学院戦略経営研究科 真野俊樹教授

「『自由診療』には効果が曖昧な診療が混在している現実もあり、そこをどう線引きしつつ、科学的根拠や患者の動向なども考慮し保険商品を開発していくのか、民間保険会社にとってハードルは高い。ただ、iPS細胞の治療のように、まだ評価が定まっていないが症例を重ね、改良を加えれば良い治療法を目指せる先端医療は、公的保険外でも受けてみたいという患者はいるはずで、その思いに応えるための仕組み作りを検討することは、新しい治療法を日本で育てていくためにも重要な動きだ」

その上で、今後の医療保険のあり方について、こう話す。

「高額でも使わないと命に関わる、もしくは命に関わらないまでも、長期間、病気の状態で過ごさなくても済むことが客観的にはっきり示されている治療は、今後も公的保険の対象となるだろうし、ここは国がきちんとおさえないといけない。そうでないと、民間保険の加入状況によって受けられる治療に格差があるアメリカのように、必要な治療を受けられない人が出てかねない。ただ、現時点で効果が不透明な治療や生活の質の向上を目的とした治療については議論が分かれる。人々の寿命が延び、治療法の選択の幅も広がる中で、公的保険の適用が難しい治療法を民間保険がカバーしていく流れも今後、生まれてくるように思える」

私たちの健康支えた公的保険 守るために

誰もが安価に医療を受けられる公的保険制度は日本人の健康と長寿を支えてきた。しかし、新たな高度医療をすべて公的保険の対象とするのは現実的ではなくなりつつある。

研究者たちが提案するように民間保険を活用することで「新たな財布」をつくるのか。

それとも、公的保険下の医療サービスの見直しや増税などによる財源の拡充を進めていくのか。

私たちの健康を支えてきた公的保険を維持しながら、先端医療が使える仕組みをどう作っていくのか、議論が始まっている。