科学と文化のいまがわかる

文化

“おじさん”たちの写す世界 写真に“力”はあるか

2023.01.16

写真に、何らかの力はあるのだろうか?

元戦場カメラマンに尋ねてみた。

彼は言う。

「写真はですね、人と人のつながりを取り戻すためのツールなんですよ」

写真が?

いったいどうやって?

戦場カメラマンとしての“志”

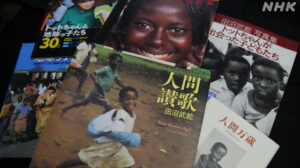

元戦場カメラマンの後藤勝さん。

1990年代、誘拐や麻薬がはびこるコロンビア、そして内戦が続いたカンボジアなどに入り、取材を行った。

銃声が鳴り響き、兵士や友人が倒れていく。

自分だって、いつ死んでもおかしくない。

そうした環境に身を置きながら、命がけで撮影した写真が多くの人の心を揺り動かす日を夢見てきたという。

ロバート・キャパや沢田教一、岡村昭彦たちがそうだったように。

抱かざるをえなかった「苦い思い」

1998年、後藤さんはインドネシアで学生たちの大規模なデモを取材した。

「新聞の一面を飾るような衝撃的な写真を撮ろう」と思い、最前線に身を置いた。

しかし、一向に納得する写真は撮れない。

あるとき突然、足を前に踏み出すことができなくなった。

地元のことばも分からず、知識は表面的。

「自分は浅はかだ」と、感じたという。

自分の撮った写真は、すべてのことを伝えきれているのか。

デモに立ち上がった人々の怒りや苦しみ、そして哀しみまでも、すべてを。

そんな悩みを抱えるようになっていた。

拠点を置いていたタイの首都・バンコクでも苦い思いをする。

取材中に、目の前で同僚が撃たれた。

後藤さんは、当時の軍事政権に殺害されたのだと感じ、それを証明しようと、仲間と共に裁判を起こした。

すると、何者かが自宅に侵入し、大切なパソコンやカメラなどが盗まれたという。

裁判は、そのまま、うやむやになった。

同僚の不条理な死だけが、結果として残された。

紛争の現場での取材にむなしさを感じるようになった後藤さんは、やがて帰国し、写真家として、後輩の育成に携わるようになった。

そのかたわら、興味を持ったのが、東京のいわゆる「山谷地区」だった。

山谷は、漫画の名作「あしたのジョー」の舞台としても知られる。

ドヤと呼ばれる簡易の宿泊所が集まり、多くの日雇いの労働者が過ごした場所だ。

今でも、生活保護を受けながらドヤで暮らす人や、路上で生活する人の姿がある。

一方で、さまざまな支援団体が、そうした人たちに寄り添い、命を支えるための活動を行っていた。

後藤さんは、「山友会」というNPOを訪ねることにした。

幼いころに生き別れた父親がホームレス状態で亡くなったと、兄から聞いていたことも、理由の1つかもしれないという。

「残りの人生では、何か、人の役に立つようなことをしたい」

貧困の中にある人たちの“相談員”を務めることになった。

NPO「山友会」とは

山友会は、1984年に活動を開始した団体だ。

はじめは、日雇い労働者向けの無料診療所の運営が主な活動だったが、その後、路上で暮らす人などを支援するための炊き出しや生活相談、それに食料などを届ける「アウトリーチ」も行うようになった。

そんなふうにして、“つながった”人たちのことを、山友会では親しみを込めて「おじさん」と呼んでいる。

後藤さんが訪問したころ、山谷ではすでに高齢化が進んでいた。

過酷な労働で体を壊し、健康に不安を抱える人も少なくない。

1人暮らしの「おじさん」を孤立させないための居場所づくり・生きがいづくりを進めることが、山友会の目標にもなっていた。

「相談員として、自分は何をできるだろうか」

考えるうちに思いついたのは、「写真」を軸にした活動だった。

山谷・アート・プロジェクトの始まり

後藤さんは、「おじさん」たちに声をかけてみた。

すると、何人かは、写真に興味を持ってくれた。

1980年代、日本では一気に「一眼レフ」が普及した。

かつては自分のカメラで「家族や風景などを撮影していたんだよ」と話してくれる人もいた。

彼らは、ふとしたきっかけで人生の歯車がくるい、路上生活になったり、家族と離ればなれになったりしたという。

路上生活を余儀なくされたときに、カメラも、自分がそれまでに撮った写真も、そしてみずからの過去も、すべてを手放してしまったのだ。

2015年、7人のメンバーが集まって山友会・写真部が結成される。

これが、今も続く「山谷・アート・プロジェクト」の始まりとなった。

(写真家・後藤勝さん)

相談員として大切にしなければならないのは、ふだんからおじさんたちとコミュニケーションを取ること。

そして、困ったときには、ためらわずに「助けを求めよう」と思ってもらうことです。

そのためにはきっかけが必要で、「写真」は格好の“口実”になりました。

「じゃ、一緒に撮りましょうよ」って盛り上がって、写真部が結成されたんです。

写真部の今のメンバーは40代から70代の10人。

それぞれが気ままに出かけて写真を撮ることもあるし、一緒に撮影に赴くこともある。

月に1回ほどミーティングを開き、自分が撮った写真をお互いに見せ合う。

後藤さんは、特にやかましいことは言わない。

撮りたいものを、自分になりに撮るのがいちばんなのだという。

「MISAOさん」の場合

メンバーの中には、猫の写真ばかりを撮る人がいる。

60代のMISAOさん。

かつては派遣社員として働いていた。

後藤さんは、彼のことを「無垢(むく)な人」だと話す。

だまされて、せっかく稼いだお金をとられてしまったり、十分な対価が支払われなかったりすることもあったそうだ。

路上で暮らすようになったMISAOさんは、ある寒い日、身を隠すようにして自転車置き場に横になった。

毛布にくるまっても底冷えがする。

体はブルブルと震えた。

そんなとき、1匹の猫が毛布の中に入ってきた。

猫も寒かったのかもしれない。

1人と1匹は、寄り添うようにして一晩を過ごした。

MISAOさんが、いつも猫と一緒にいるようになったのは、それからのことだ。

山友会とつながり、路上生活から脱出しても、撮影するのはほとんどが猫。

彼は穏やかに話す。

「人は裏切るけれど、猫は裏切らないから」と。

「DAIMONさん」の場合

50代のDAIMONさんは、4~5年前まで会社を経営していたという。

ただ、経営のストレスで心の病にかかり、やがて会社も、家も失った。

DAIMONさんは生活保護を受けて、山谷のアパートで1人暮らしをするようになったが、ほとんど引きこもりの状態だった。

しかし、ここは山谷。

サポートする人たちがいる。

近くにある「訪問看護ステーション・コスモス」の看護師が、定期的にDAIMONさんのもとを訪れるようになった。

ある日、看護師たちは、後藤さんのことを思い出す。

「そういえば後藤さん、何か、写真、やってませんでしたっけ?」

後藤さんが写真部に誘うと、DAIMONさんは興味を示した。

貸してもらったコンパクトカメラで、自分の身近にあるものを撮り始める。

彼にとっていちばん身近な存在といえば、看護師たち。

気軽にポーズをとってくれる彼女たちの姿、そして笑顔に、DAIMONさんはカメラを向け続ける。

「KOJIさん」の場合

40代のKOJIさんは、コロナ禍で、派遣の仕事を失ったという。

住んでいた寮も、退去を余儀なくされた。

「東京に行けばなんとかなるだろうか」

KOJIさんは、寮のあった千葉から、歩いて東京を目指した。

そのとき、すでに小銭しか持っていなかった。

隅田川沿いにたどり着いたとき、足は細菌に感染して腫れていた。

ひどく痛んだ。

2~3か月の路上生活の間に、100円でロープを買ったKOJIさんは、死ぬことを考えていたという。

そんなときに、橋のたもとで食料を配付していた後藤さんと出会う。

KOJIさんは、生きることを選んだ。

KOJIさんは、電話の契約が切れたスマートフォンを持っている。

自分のほうから、後藤さんに声をかけて写真部に参加したという。

炊き出しなど、ボランティアで山友会の仕事を手伝ったあと、ふらりと1人で出かける。

スマートフォンで撮影するのは、斜めの東京スカイツリーや、タンポポのわたぼうしのアップ。

夜通し歩き続けて撮った浅草の街の風景。

そこに人の姿は写っていない。

ただ、写真部に参加して、少し変わったことがある。

月に1回の写真部のミーティングに、顔を出すようになった。

孤独だったKOJIさんに、新しい居場所が出来たのだ。

“写真を使ったプロジェクト”の始まり

後藤さんの話に戻ろう。

写真を使ったプロジェクトに初めて取り組んだのは、2000年ごろのことだったという。

当時、ミャンマーの軍事政権に追われ、避難してきた人たちがタイとの国境付近に集まり、キャンプを作って暮らしていた。

支援団体の活動の記録などを担っていた後藤さんは、仲間と協力して子どもたちにカメラを渡し、彼ら自身の手でキャンプでの生活を記録してもらうことにした。

子どもたちが撮った写真には、プロのカメラマンでは撮影できないようなリアルな姿が記録されていた。

ジャングルを切り開いて造られた建物、援助物資を運んでくるトラック、地雷で足を失った老人…

これらの写真は世界へと配信された。

そして、彼ら自身が、自分たちの現状を広く発信することにつながったのだ。

「写真を撮ることで、大切なものを残せた」

“写真の持つ力”を、後藤さんが心に刻んだ出来事がある。

2004年、スマトラ島沖で巨大地震が発生した。

インドネシアのアチェ州には津波が押し寄せ、16万人以上が犠牲になった。

現地を訪れた後藤さんは、アチェの人たちに寄り添えるような、長期的なプロジェクトをしたいと考えた。

ヒントになったのは、ミャンマーでの経験。

友人に相談すると、すぐに多くの協力者が集まった。

被災した子どもたちが暮らすキャンプで、彼らにカメラを渡し、それをきっかけに交流を深めようということになった。

後藤さんは、そこで12歳の少女、アナに出会った。

大きな津波が押し寄せたとき、彼女は、目の前に流されてきたベッドに無我夢中でしがみついたという。

しかし、父や母、きょうだいには、つかまるものがなかった。

アナは、家族が津波にのまれていく光景を目の当たりにした。

心を閉ざしていたアナに、後藤さんは時間をかけて話しかけた。

そして、ある日、「きみが人に伝えたいもの。例えば、いちばん大切だと思う場所や、いちばん大切だと思うものを写真に撮ってみて」と伝えた。

しばらくして、アナの姿が見えなくなった。

心配する後藤さんの前に、ひょっこりと姿を現したアナは、1人だけで写真を撮りに行ったと告げた。

写真には、がれきの広がる荒れ地が写っていた。

しかし、そこは、アナにとって、かけがえのない、いちばん大切な場所だった。

かつて、彼女の家があった場所。

そして、家族と共に暮らした場所。

プロジェクトの発表会の日、彼女はその写真について、集まった人たちに説明した。

彼女は自信にあふれているように、後藤さんには見えた。

(アナ)

これは、私の家があったところです。

お父さんやお母さん、きょうだいたちの思いがあるところ。

大切な家族と一緒に住んでいた私の家です。

写真を撮ることで、大切なものを残すことができました。

そして、きょう、集まってくれたみんなと、自分の思いを共有することができました。

東日本大震災のあとにも

東日本大震災のあとにも、後藤さんたちは、写真を使ったプロジェクトを行った。

(後藤勝さん)

東日本大震災のあとにも、私たちは写真を使ったプロジェクトを行いました。

被害はとてつもなく大きく、悲しいものでした。

そうしたなかで、私たちは、被災地の子どもたちにカメラを渡して写真を撮ってもらったんです。

中には、津波で流された学校が、再建される様子をずっと記録した子がいました。

原発事故で離ればなれになってしまった友だちに、ふるさとの写真を送り続けた子もいました。

すぐれた写真を見ると、私たちは感動したり、何かを考えたりします。

一方で、自分で写真を撮り、記録することにも意味があるんです。

その2つは、いずれも、“写真の持つ力”なんだと思っています。

表彰されたおじさんたち

2022年12月23日、「山谷・アート・プロジェクト」の表彰式があった。

後藤さんたちは、山友会のウェブサイトなどを通じて、写真部が撮った作品への投票を呼びかけていた。

その結果を受けて、表彰されたのは、写真部のおじさんたち、全員だ。

ひょっとすると、彼らにとって大勢の前で表彰されることは、あまりなかったことかもしれない。

でも、この日は、全員がその写真を評価された。

山谷以外からも出席者は訪れ、惜しみない拍手が送られた。

(後藤勝さん)

写真を通じて、おじさんたちは、多くの支援者とつながりました。

そして、今回のアート・プロジェクトでは、山谷以外の人たちともつながることができたんです。

写真は、人と人のつながりを、取り戻すことのできるツールなんです。

変わりゆく山谷を“残す”人たち

山友会・写真部のおじさんたちは、今も思い思いに、自分たちの暮らす山谷の姿を撮り続けている。

古いドヤが解体され、新しいマンションが建った。

何年も営業し続けていた飲食店が取り壊された。

路上生活者がいた公園。いつの間にか姿を消した人がいる。

新型コロナの感染拡大は収まっていないし、貧困に苦しむ人は減っていない。

理不尽な戦争に巻き込まれ、かけがえのない命を失う人がいる。

動き続ける世界の一角で、きょうもおじさんたちはシャッターを切っている。

真剣な表情で。

ときには、ほぅっと、白い息をはきながら。

NEWS UP写真家が体験した「戦争と平和」

NEWS UPコロナ禍で女性だけ自殺が増えている なぜ?

NEWS UP映画「よだかの片想い」と“見た目問題”

NEWS UP恐竜を大好きな少年 君に“僕”の声は届いたか

NEWS UP“刃物を渡るように文章を” ~親友・向田邦子~

NEWS UP『死にたいと思うことは何一つおかしなことじゃありません』

ご意見・情報 をお寄せください