科学と文化のいまがわかる

科学

密輸対策に新展開! ウナギの闇は解決するのか?

2021.02.24

長年、ウナギの取材を担当してきた私にとって、衝撃的な情報だった。

経済産業省と水産庁が、実態にそぐわない規制が不透明な取り引きを生んでいるとして、ウナギの稚魚の貿易の規制を緩和するというのだ。

このニュースに対して、ネット上では、ニホンウナギを絶滅させるつもりか、などと、疑問や批判の声が聞かれた。

確かに、絶滅危惧種の取り引きを規制緩和すると聞くと、資源保護に逆行しているようにも思える。

この規制緩和は資源管理にどのような意味を持つのか?そして、本当にウナギの資源は守られるのか?

(科学文化部記者 黒瀬総一郎)

輸入稚魚に依存する日本

私たちが食べるニホンウナギは、ほとんどが稚魚から養殖されたものだ。

このうち国内の池で養殖されたウナギは、国産と表示されているが、実は、養殖池に入れる稚魚は海外で取れたものを輸入しているものも多い。

最も割合が多かったおととしは、実に75%あまりが輸入されたものだった。

貿易記録では、日本に輸入される稚魚のほとんどが香港からのもので、財務省によると、昨シーズンは輸入量の92%余り、その前のシーズンは、98%余りが香港からだった。

「香港ルート」問題とは

この日本に輸入される稚魚が、大きな問題をはらんできた。

いわゆる「香港ルート」だ。

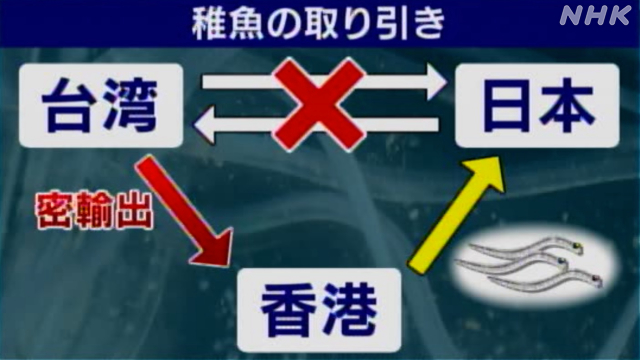

実は、香港で稚魚の漁獲は行われていない。

多くは、台湾から香港に密輸出されたもので、それが香港産として日本に送られていて、これが、「うなぎロンダリング」だと、指摘され、批判されているのだ。

「うなぎロンダリング」の背景には、日本と台湾の双方が行ってきた貿易規制がある。

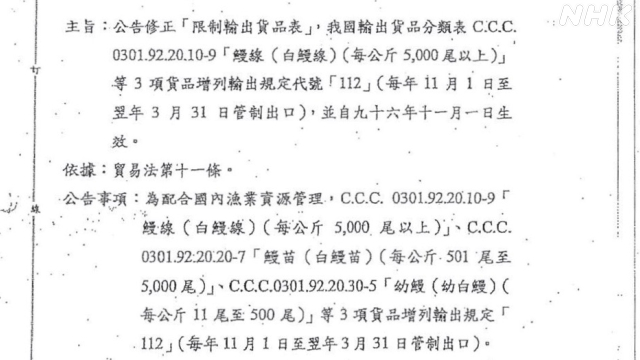

ともに国内で「ニホンウナギ」の稚魚を捕獲して養殖してきた日本と台湾は、かつては、お互いに稚魚を輸出し合って融通しあっていた。しかし、産業保護を理由に、日本が昭和51年に輸出を規制、台湾側も平成19年に輸出を規制している。

「うなぎロンダリング」は、この規制をかいくぐるように行われている。

私は「香港ルート」について、かつて台湾で取材したことがある。

晩秋、海岸に多くのテントが立ち並び、人々が夜通し網で稚魚を取っていた。

漁獲は合法だ。

稚魚は海岸近くの買い取り業者の倉庫に集められ、別の業者が集荷する。

その先は、密輸出を専門に担う業者の手で香港に運ばれていた。

ウナギの稚魚は生命力が強く、袋に小分けして手荷物で運べる。

ある関係者は、「中国大陸から数キロしか離れていない、台湾の「金門島」から船で出して、中国大陸経由で香港に運ぶ」と証言した。

空路での密輸も多く、台湾の空港ではたびたび、香港行きの便の手荷物から稚魚が見つかり、摘発されている。

こうしたうなぎロンダリングの状況は、国際的な批判の対象となってきた。

ニホンウナギは、資源が減少していることから、2014年にIUCN=国際自然保護連合が絶滅危惧種にしていて、2018年には、野生生物の国際取引を規制するワシントン条約の事務局が、ニホンウナギが台湾などから香港に密輸され、それが日本に送られていることを指摘する報告書をまとめている。

「香港ルート」はウナギの価格高騰にも

「香港ルート」による稚魚の不透明な取り引きは、ウナギの価格が高騰する原因の一つとも指摘されている。

摘発されるリスクを抱えて行われる密輸出のため、業者のマージンが高く設定されているからと思われるかもしれないが、取材した限りではマージンはそれほどでもないようだ。

問題は、「香港ルート」に関わる一部の流通業者の間で、投機的ともいえる価格形成が行われていることにある。

これには、私たちのうなぎの消費事情も関係している。

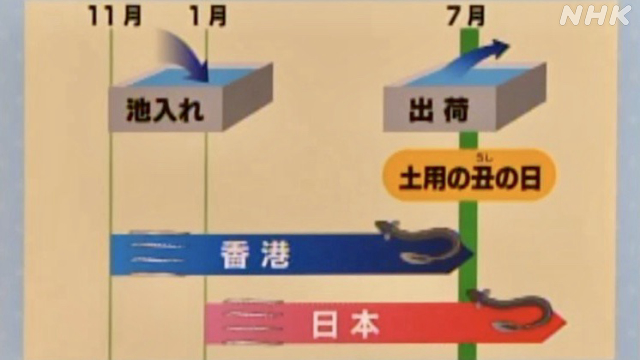

日本で最もうなぎが食べられるのは、夏の土用の丑の日。

当然、日本国内の養殖業者はこれに合わせて出荷したい。

少しでも早く稚魚を手に入れて養殖しようとする業者も多い。

ところが、日本で稚魚が本格的にとれるのは、年が明けてから。

それでは量の確保が間に合わず、日本より早い時期から稚魚が取れる台湾の稚魚の確保が重要になる。

毎年、冬になると、稚魚が台湾のどこに何キロあるかをめぐって情報戦となるという。

こうした情報戦を仕切るのが「香港ルート」に関わる流通業者だ。

資源が少ないほど希少性は高まり、日本の養殖業者は我先に手に入れようと、高値で購入する。

限られた流通業者だけが情報を握ることで、価格がつり上がることもあるという。

私が取材した3年前、稚魚は最高で1キロ470万円と、高級車並みの価格だった。

まさに白いダイヤとも言われるゆえんだが、この稚魚の価格は、うな重やうな丼の価格に転嫁されることになる。

香港ルート解消に向け規制を緩和

国際社会からの批判が高まる中、ここ数年、日本と台湾の関係者は、取り引きを正常化しようと、水面下で、「香港ルート」の解消に向けて、交渉を重ねて来た。

そして、今回、経済産業省と水産庁は、日本からの台湾などへの輸出を規制している「輸出貿易管理令」の運用を変更した。

現在、認められていない12月から翌年4月までの間も輸出が可能になるようにする。

台湾からの輸出の話なのに、なぜ、日本からの輸出を規制緩和するのか。

狙いは、日本側が先に規制緩和することで、台湾側の規制緩和を促すことだ。

かつて、日本が産業保護だとして輸出を規制した後、台湾側は、日本側が規制緩和をする見通しとの話があったことから輸出を続けた。しかし、日本側は、その後も緩和することなく、台湾は報復的に輸出を規制した経緯があるという。

意地の張り合いが続き、膠着状態に陥っていた状況を変えようと、今回「日本が先に規制緩和し、腹をみせることにした(関係者談)」という。

多くの利害関係者がうごめく業界にあって、ここまでたどり着くのも苦難の連続だったという。

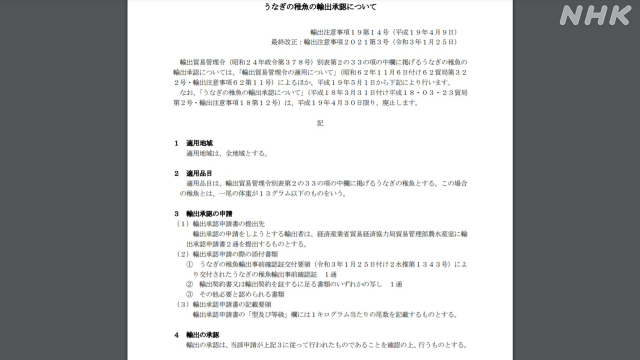

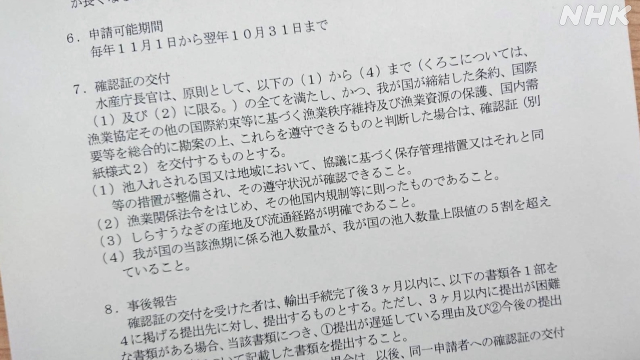

水産庁は、要件を満たした業者に事前確認証を交付するといい、日本からの稚魚の輸出が解禁される見通しだ。

水産庁の担当者は規制緩和への意気込みを話した。

「実態にそぐわない規制をなくすことで、取り引きの透明化をはかり、国際社会や消費者に対する業界のイメージアップにつなげたい」

規制緩和で資源管理につながる?

だが、輸出の解禁は、ニホンウナギの資源管理と逆行するのではないか?

水産庁は、今回の規制緩和は、資源管理のための一定のルールのもとに行うとしている。

事前確認証の交付要件として、

まず

①輸出先の国や地域で、国際協議に基づく管理がなされ、その状況を確認できること。

②稚魚が日本国内の法や規則に則って取られたものであること。

③稚魚の産地や流通経路が明確であること。

そして

④日本国内の養殖場に、池に入れて良い総量の半分以上が入り、国内での養殖が維持できることの4つを定めている。

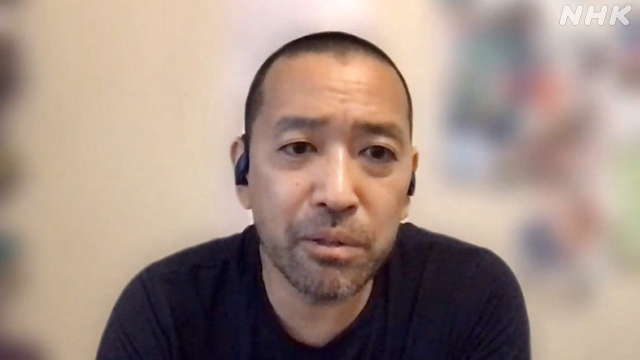

ウナギの資源管理に詳しい、中央大学の海部健三准教授は、今回の規制緩和を次のように評価する。

「不必要な違法行為が減少し、シラスウナギの国際取引が適切に記録される可能性が高まることで、ニホンウナギの保全と持続的利用にとって、総合的にはプラスとなると考える」

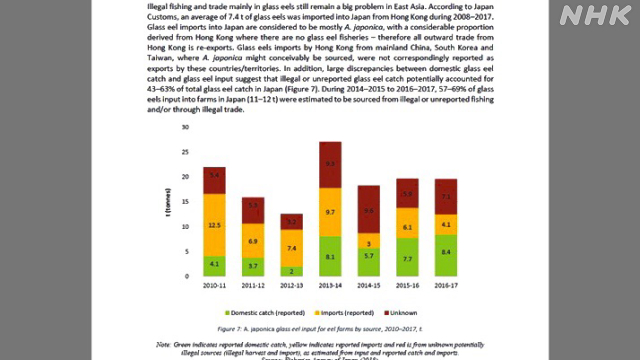

特に資源管理に重要なのが、漁獲量や取引量の正確なデータだ。

現在の「香港ルート」には、台湾以外からの稚魚も混ざっていることや、日本が輸入している稚魚に、一部、ニホンウナギ以外の種も含まれていることなどもあり、今回の事前確認証の導入によって、産地や種ごとの取引量の把握を進める期待もある。

避けて通れない国内の大問題

ただ、輸出緩和による国際取引の透明化には、まだ課題が多い。

今回、稚魚の輸出が認められる、「産地及び流通経路が明確であること」という条件。

実は、日本国内でも稚魚の「密漁」や、漁獲しても報告しない「無報告」が横行している実態がある。

海部准教授の試算では、国内での漁獲の数分の1から半分程度にのぼる。

国内の漁獲データも、正確に把握しているとは言えない現状があるのだ。

これでは、当然、資源管理もザルになってしまうおそれがある。

国内で密漁や無報告が横行している原因の1つに、ウナギの漁獲や流通について、各都府県が個別に規制を行い、それぞれが囲い込みを行っていることが指摘されている。

県外に稚魚を売ることを認める県がある一方、ウナギの養殖が盛んな県などは県内産の稚魚を県内の指定業者に売るよう義務づけている。

その場合、価格は全国の相場より安く設定されることが多く、少しでも高く売りたい漁業者は、密漁や無報告の形で稚魚を県外に売るのだ。

こうした都道府県ごとにバラバラな規制について、海部准教授は、次のように指摘する。

「日本と台湾の輸出規制と同じく、実態に合っていない。来遊してきた稚魚を各県が囲い込もうとして販売ルートを絞り、無報告漁獲の増加とデータ不足という結果を招いている」

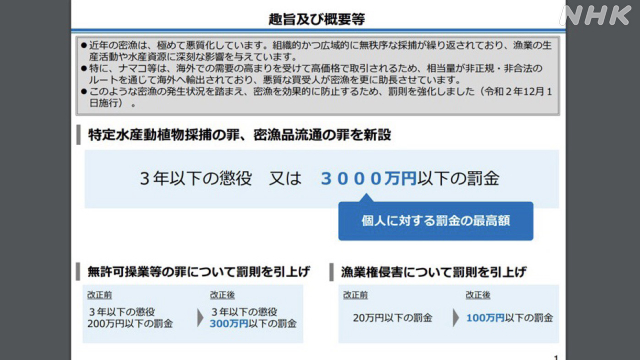

国内での密漁は、水産庁も問題視している。

去年12月に改正施行された漁業法によって密漁については、現在、「10万円以下」のところ、3年後には罰金が「3000万円以下」にまで引き上げられる。

罰則の強化とともに、国内での稚魚の流通の仕組みも変えていきたい意向だ。

解決すべき課題は山積

ウナギの資源管理に向けては、稚魚の取り引き以外にも解決すべき課題がある。

海部准教授は、

▼養殖の稚魚の量をコントロールするために日本と中国、台湾、韓国で設けた国際的な協議の枠組みに、最も養殖量が多い中国が参加していないこと、

▼ウナギが稚魚から親まで育つ川の環境の改善が進まないこと、など、

「道のりは非常に遠いのが現実」だと、指摘する。

ウナギは、国際的に回遊し、漁獲量が安定せず、産業としても国内外の利害が絡む、管理の難しい資源だ。

実効的に資源管理を進めて行くには、課題をひとつひとつあぶり出して、ピースを埋めていくしかない。

今回の規制緩和は、大きな一歩ではあるが、機能させるためには、同時に国内外の問題の本質的な解決も求められている。

資源管理に向けた「本気の一歩」になりうるのか、細かくチェックしていく必要がある。