科学と文化のいまがわかる

デジタル

新型コロナウイルス感染拡大 行政のサイトは情報をどう届ける?

2020.04.02

今回の新型コロナウイルスの感染拡大。インターネット上に不確かな情報が急速に広まるなか、東京都が開設した新たなサイトが注目を集めています。

理由は、いい意味で“行政らしからぬ”サイトだからです。

オープンソース、オープンデータを使い、「IT技術で最新の情報を分かりやすい方法で提示する」というこのサイト。いったい、どのようにして生まれたのでしょうか?

情報を“届ける”

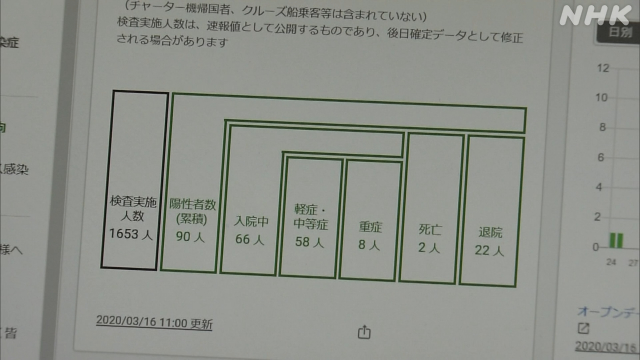

いまの日本国内の感染状況を知りたい。そうしたときに国のウェブサイトを見れば、ある時点での感染者の数などは確認できます。

感染が拡大しはじめた時は、それで十分だったかもしれません。

しかし、感染が広がってくると、どのような期間でどれぐらい感染者が増えたのか、どこの地域で感染が拡大しているのかという情報が欲しくなってきますが、日々発表される数字の表を見るだけではその情報は得られません。

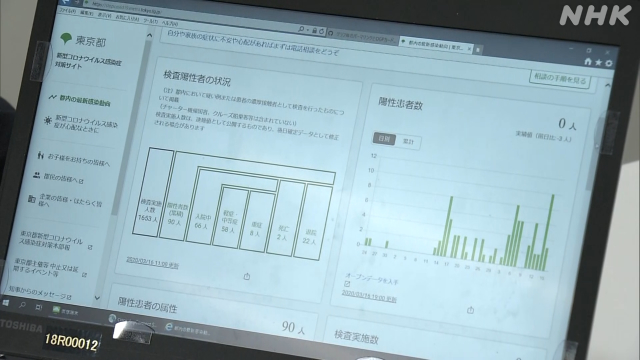

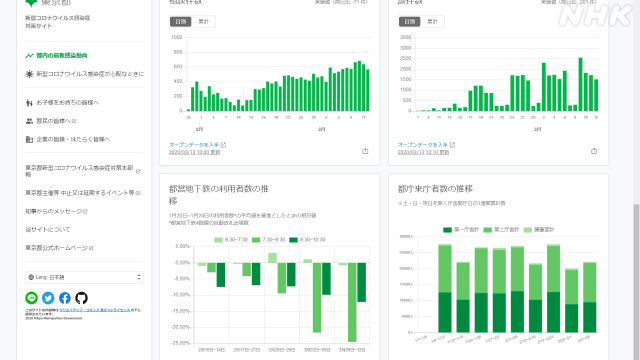

こうしたなか、東京都は3月3日、新型コロナウイルスに関する最新の情報を伝えようと新しいウェブサイトをオープンしました。

都内の陽性患者数、陽性患者の属性、検査実施数、相談件数などについての推移を、グラフなどで簡潔にまとめています。

このうち陽性患者数などは日別と累計数とでそれぞれグラフを表示でき、患者の数がこれまでどのように推移してきたのか一目で分かるようになっています。

サイトは開設2週間で、240万ページビューを超えました。

オープンソースとオープンデータ

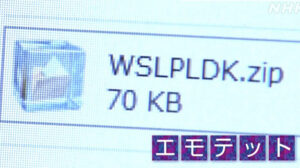

このサイトが注目される理由は、「見やすい」だけではありません。冒頭でも触れたように、新しいIT技術を使いこなしているところが大きな特徴です。

それは、“オープンソース”と“オープンデータ”です。

(オープンソース)

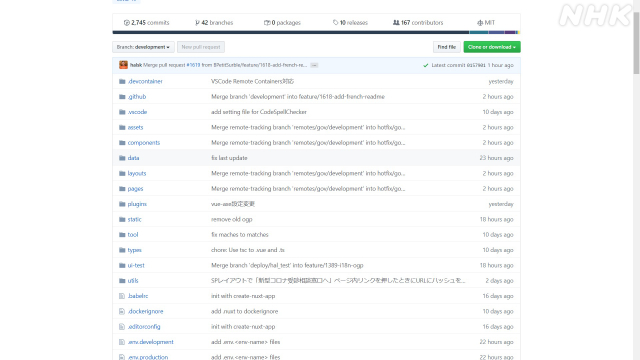

ウェブサイトを作成するには、どういう表示や動きをするかを指示するプログラムを書く必要があります。プログラムの文字列は「ソースコード」と呼ばれ、広く公開することを“オープンソース”と言います。

新型コロナウイルスの感染拡大といった緊急時は、日々新しい情報が出てきます。また、人々が欲しい情報も変化していきます。オープンソースはこれに対応するために取り入れられました。

行政がサイトを作る場合、通常はどういうサイトにするのか全体の仕様を検討し、業者に発注して作り上げ、変更がある場合は再度発注するという方法を取ります。これでは時間がかかってしまい、日々の変化には対応できません。東京都はこの課題を解決するため、一般のプログラマーたちが気がついたことを提案でき、日々修正ができる柔軟なサイトを構築しました。自治体ではかなり珍しい取り組みです。

(オープンデータ)

さらに東京都のサイトでは、グラフや数字で分かりやすく表示するだけではなく、そのもととなるデータもコンピューターが読み込める形式「データ」で公開しています。この「コンピューターが読める形式」というのが重要です。

文章で書かれたPDFの形式は、コンピューターは読めません。情報が「データ」の形で提供されることで企業などもコンピューターで読み込むことができ、それを使って統計的に解析をして新たなサービスを生み出したり、グラフなどをつかって見やすく表示したりと、情報を活用するうえでかかる手間がほとんどなくなります。

行政が持っている情報をコンピューターが読み込める「データ」として公表することは“オープンデータ”と呼ばれ、民間がデータを活用できるよう取り組みが進められています。

データで出さないと活用できない

オープンソースにした成果は、見える形で出ています。

サイトの開設から1ヶ月たらずで、神奈川県など33以上の自治体で同じようなサイトが立ち上がりました。

また、プログラマーなどからの改善提案は800以上にのぼっています。

こうした提案で、英語や韓国語だけでなく、日本語を学び始めた外国人向けの「やさしいにほんご」を選べるようになったり、要望が多かった退院者の数が掲載されるようになったりしました。

さらに、台湾でマスクの在庫状況をリアルタイムで地図上に表示するアプリケーションを作ったIT担当閣僚の唐鳳氏も、翻訳について改善に参加し、話題になりました。

宮坂学副知事は、情報とデータは明確に意味を分けて考えていると話します。

現代の最大の武器であるコンピューターを使わない手はありません。ただ文章のような形で“情報”を出すのは現代社会ではほとんど意味がないに等しく、コンピューターが読み込める“データ”の形で出さないと活用できません。今回のようにデータで出しコードも公開することで、全国の知恵を借りながら対応が可能になります。対策を進める速度が段違いに速まります。

行政は分かりやすい情報発信を

行政の情報発信に詳しい東海大学の富田誠准教授によりますと、新型コロナウイルスの感染拡大や災害などの緊急時は、多くの人が行政や公的機関のウェブサイトで情報を確認します。ただ、情報公開の方法に分かりにくさがあると人は不安に陥り、情報を隠しているのではないかと疑いを持ったり、欲しい内容を求めてさらに検索し、信頼できるかどうか分からない情報に飛びついたりしてしまうということです。

富田准教授は、行政機関でなければ公開できないデータも多くあり、人々の不安の解消につなげるためにも、行政が分かりやすい情報発信をすることが重要だと指摘しています。

不安があるとそれを解消するために情報を得ようと躍起になる。行政が分かりやすく発信することは市民がみずから考え正しい行動を促すことにつながる。東京都のサイトは見やすいだけではなくデータやコードも公開していることで透明性も高く信頼を得られる仕組みで、今後災害時などに非常に力を発揮できる

東日本大震災の経験をもとに

東京都のサイトは、構想が打ち出されてから、たった1週間で公開までこぎつけました。なぜ行政が新しいサイトの設置を迅速にできたのか。そこには東日本大震災の経験があったと宮坂副知事は言います。

東日本大震災の時、情報が錯そうする中で、市民から“データやファクトが欲しい”という言葉を多く聞きました。また、当時プログラマーたちが何かできないかということで、さまざまなところからデータを持ってきて情報を届けていくような土壌ができていった。そうした経験があったからこそ、はやくサイトを立ち上げることができた。

緊急時に速やかにサイトを作るのは行政だけでは難しく、こうした協力関係は緊急時には重要だと富田准教授は指摘します。

東日本大震災から、ことしで9年の期間が空いています。行政の中でプログラマーなどの専門家を維持することはなかなか難しく、必要な能力を外部から取り入れることができる協力関係を普段から築いていくことが大切です。

データで不安の解消を

見やすい形でデータを公開した東京都。今後も”不安の解消”につながる情報については、随時、更新が必要です。

世界に広がる感染では、世界でも情報の出し方に差があり、富田准教授によりますと、各国も苦労しているということです。

先行きの見えない新型コロナウイルスの感染拡大。行政の情報の“届け方”が適切かどうか、検討し続けていく必要があると思います。