科学と文化のいまがわかる

医療

“妊娠22週”助けられない命

2019.10.08

新生児科の医師からその事実を聞くまで、私は生まれてきた命はすべて救命の対象になるものと思っていました。しかし、お母さんのおなかから生きて出てきて産声を上げても、助けられない命があるというのです。(科学文化部記者 池端玲佳)

厳然たるライン “妊娠22週”

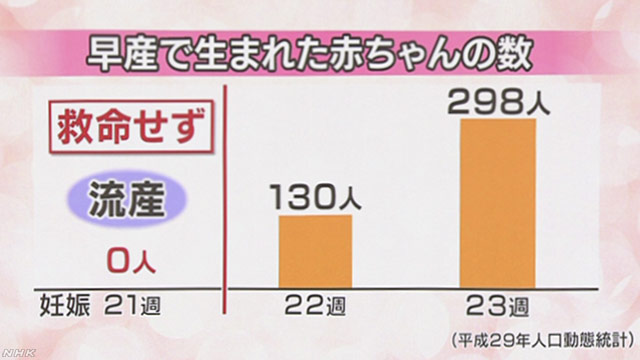

通常、赤ちゃんは妊娠40週前後で生まれてきます。一方で、早産では何らかの理由で、おなかの中で十分に発育する前に生まれてきます。医療技術の進歩で、超早産と言われる妊娠22週で出産した赤ちゃんも、人工呼吸器などをつけて、発達を促すことで、その後退院し、生育できるようになっています。国の最新の統計では、おととし1年間に、妊娠23週で生まれた赤ちゃんは298人。22週だと130人いました。

ところが…。妊娠21週だと0人なのです。21週と22週の間には、“命の線引き”とも言える、厳然たるラインがあるのです。

“生きられる見込みがない” 助けられない命

妊娠22週未満の赤ちゃんは、お母さんのおなかの中での発達が不十分で、生まれてきても生きられる見込みがないとされます。医療現場で、超早産の赤ちゃんが育つのに必要な、人工呼吸器をつけるなどの救命措置が基本的に行われず、「流産」として扱われてきました。

「妊娠22週より前の出産には、救命措置をする新生児科の医師は立ち会わない」

「妊娠22週未満で生まれた赤ちゃんは、そのまま見守られて亡くなっていく」

実際に、取材の現場で医師たちからそうした話を聞きました。しかしいま、医療技術の進歩によって、妊娠22週未満で生まれた赤ちゃんも生きられる可能性が指摘されています。

妊娠21週で生まれた女の子

現行の基準が妥当なのか。取材を始めると、「妊娠22週より前に生まれて助かった子がいるらしい」といううわさを耳にしました。ただ、一切報じられておらず、地道に大きな病院を取材してまわりました。

取材をすること2か月、妊娠21週台で生まれた女の子と会うことができました。有賀茂美さん、13歳。家族で住む自宅に会いにいくと、「こんにちは~!」と元気にあいさつしてくれました。

偶然助かった命

出産当時、母親の真美さんは主治医から、妊娠22週未満で生まれた場合、救命措置はしないと告げられていました。真美さんが、出産したのは22週となる1日前、21週と6日目。わずか508グラムで生まれてきた赤ちゃんは、本来なら救命されないはずでした。

「薬で止めていた陣痛が来てしまい、もう助けてもらえないと思った。泣きながら分べん台に行ったんです」(真美さん)

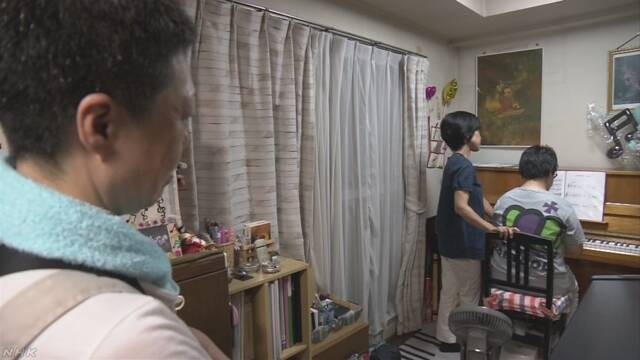

しかし、出産に立ち会った新人の看護師が、主治医とは別の医師を呼び出し、救命措置が行われました。茂美さんは、全くの偶然で救われたのです。茂美さんは、発達の遅れは指摘されていますが、都内の特別支援学級に毎日、元気に通っています。大好きだというピアノのレッスンを見学させてもらいました。

「あの子のピアノ、へたくそでしょ」

母親の真美さんは、そう言って笑っていましたが、わが子の成長を見て、目は潤んでいました。茂美さんの真剣な表情と、少したどたどしい音色。彼女の演奏に私も胸がいっぱいになりました。

「今でも助けてくれた先生方に感謝しています。本当にありがたいです。いろんな偶然っていうのも重なったと思うんですけど、この子のおかげで大変な幸せを得たんです」(真美さん)

“命の線引き” 生育限界

実は、「妊娠22週未満で生まれた赤ちゃんは救命しない」という“命の線引き”のラインは、国が法律で定める「生育限界」に基づいています。国は「母体保護法」という法律のもとで、妊娠期間がどれくらいあれば生まれてきた赤ちゃんが生きられるのかを示す「生育限界」を定めてきました。この「生育限界」は、その週数未満だと赤ちゃんは生きられないとして、人工妊娠中絶が認められる線引きのために設けられたものです。

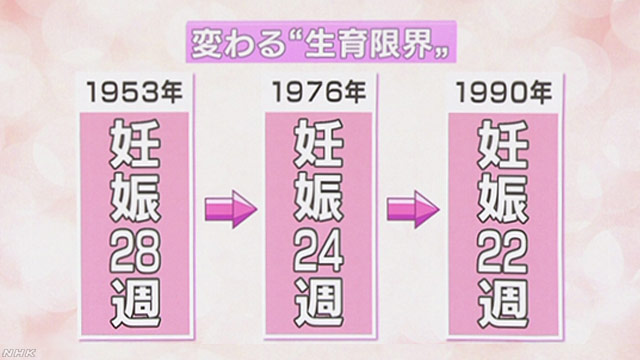

しかし、この線引きが、新生児医療の現場で救命するか、しないかの基準として、いわば流用するような形で使われているのです。「生育限界」は、これまでにも医療技術の進歩にあわせて変更されてきました。1953年に妊娠28週、その後、1976年には24週に変更。いまから29年前の1990年には、現行の妊娠22週となりました。

生育限界は前倒しできるか

「生育限界」はさらに、前倒しできるのではないか。国立成育医療研究センターの医師を中心とした国の研究班が調べています。いま、妊娠22週や23週で生まれた子どもたちのその後の状況を綿密に調べ、現在の医療技術のもとで本当の生育限界がどこにあるのか、統計学的に割り出そうとしています。調査結果は、来年度中にまとまる見通しで、結果によっては、生育限界の前倒しに向けた議論が始まる可能性があります。

「妊娠22週・23週のお子さんで、かなり生存する方が多くなっている。本当に22週未満は生きられないと定義することが正しいのかどうかということを再考する必要があるのではないか」

さらなる超早産児を救うために現場が抱える課題

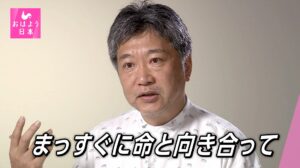

一方で、生育限界を前倒しにして、さらに早産の赤ちゃんを救う場合、大きな課題があると、最前線の医療現場の医師は言います。日本でトップクラスの救命率を誇る、長野県立こども病院では、妊娠22週で生まれた赤ちゃんの9割以上が救命措置で命を取り留め、その後退院しています。

しかし、そのうちおよそ3割に、重い呼吸障害や脳性まひなどの障害があります。もし妊娠22週未満でも救命するようになれば、障害のある赤ちゃんは増える可能性が高いといいます。

「中には重篤な障害があり、医療的ケアを必要とするお子さんもいらっしゃいます。医療現場では運用上、どこかに線引きが必要ですが、本当にどこまで赤ちゃんの生命を救うか、日々悩んでいます」

早産児・家族へのサポートは十分か

課題を指摘する声は、早産児の親からも。私は、早産で生まれた子とその親たちが集う、福岡市で開かれた「Nっ子ネットワークカンガルーの会」の相談会を取材しました。「Nっ子」というのは、「NICU=新生児集中治療室に入院した子」という意味だそうです。早産で生まれた子どもは、障害があったり他の子に比べて発達が遅かったりするケースも多いということですが、参考になる情報が少なく、相談先も限られることに苦労しているといいます。

「早産で体が小さく、哺乳力が弱いからおっぱいを飲んでくれない。健診で体重が増えていないと指摘され、飲んでくれないんですって言ってもわかってもらえない」「感染のリスクがこわかったので2歳くらいまでほとんど家から出られなかった」

泣きながら悩みを打ち明けるお母さんたちの姿をみて、「退院してよかった」では終わらない、早産で生まれた子どもを育てる家族への支援が行き届いていない現状を知りました。

生育限界の前倒し、支援体制とあわせて議論を

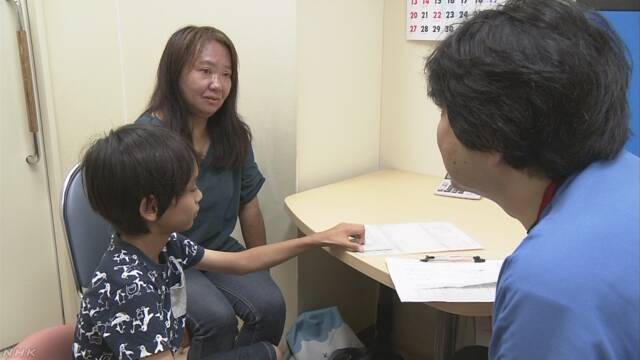

生育限界を前倒しする場合、どのようなサポートが必要なのか。私は、早産で生まれた子どもへの長期にわたるケアを行っている、神奈川県立こども医療センターを訪ねました。この病院では、早産でNICUに入院していた子どもなどを対象に健診を行い、定期的に運動や知能の検査を行って、治療や生活面のアドバイスをしています。健診に訪れていた、小学5年生の男の子と親御さんが相談を受ける様子を見学させてもらいました。

「早産で肺が弱かったけれど、運動は普通通りやっていいのか」という質問に対し、新生児科の豊島勝昭医師は、運動機能の検査結果を示しながら、「負荷がかかっても肺や心臓の機能は正常だったから、体育や部活はやっても大丈夫だよ」と答えていました。

早産で生まれた子どもは、発達障害を指摘される割合が高いともされています。別の子の健診では、「字を読むことは得意だが、書くことが著しく苦手。発達障害の傾向があるのか」といった相談もあり、豊島医師が、知能検査の結果を見ながら、子どもの特性や接し方について親にアドバイスしていました。

生育限界を前倒しにした場合、子どもの成長にどのような影響がでるのかはっきりしていません。幼少期だけでなく就学後もできるだけ長期にわたって、子どもの発達や障害に応じた形で支える必要があるといいます。

「生育限界を下げていくかどうかというのは、新生児医療の治療の成績だけで決めるのではなくて、助かった子たちの、その先の支援体制も、あわせて考えていく必要がある」

救える命、その後の支援も

日本は、新生児医療の技術は世界トップレベルで、救命率は世界一とも言われています。その一方、退院後の継続的なケアは十分に行われておらず、それぞれの医療機関の自主性に任されています。早産の子どもをケアする検診の実施率は、退院からそれほど時間がたっていない3歳児に対しても6割ほどしか実施されておらず、年齢が上がるとさらに実施率は低いと見られます。

より多くの命を救える可能性があるのはすばらしいことだと思います。しかし、“命の線引き”のラインを考える上では、救われる命が、社会の中で自分らしく生きていけるよう支える態勢も合わせて考えることが不可欠だと、取材を通じて感じました。