科学と文化のいまがわかる

科学

サイカル研究室

直感を裏切る “常識外れ”の素材たち

2023.07.22

「折り曲げられるガラス」「ゴムより伸びて切れない素材」「温めると硬くなる“こんにゃく”」・・・私たちが抱く常識に反する“非常識”な素材がいま次々に開発されている。開発を担うのは30代や40代の若き研究者たち。なぜ、どうやって作ったのか?どんな使い道があるのか?

取材すると、意外性だけでなく、私たちのライフスタイルを変える可能性も見えてきた。

“折り曲げられるガラス”との出会い

窓や食器で毎日目にする「ガラス」。硬くて透明だが衝撃に弱い、というのが私たちが抱くガラスのイメージだろう。

ところが1年前、国連が定めた「国際ガラス年2022」を取材した際にそのイメージを覆されることになる。

開催の趣旨が記された英語のパンフレットのなかに「曲げられ、折りたためるディスプレー向けの『超薄型のガラス』が開発されている」とあり、「将来の応用のためのガラス」として、手で簡単に曲げることができるガラスが写真付きで紹介されていたのだ。

ガラスを折り曲げるというのは、いったいどういうことなのか。

薄さを極める ロール状に巻くことも

“折り曲げられるガラス”を見てみたい、触ってみたい。取材すると、国内にもこのようなガラスを開発しているメーカーがあることが分かった。さっそく、私は滋賀県にあるガラスメーカーの工場へと向かった。

案内してくれたのは、ガラスメーカーで研究開発に携わり7年目になる山城陸さん(30歳)。

「もともとテレビ用の薄い板ガラスを作っていましたが、“薄さ”を極めると最終的にどうなるかと、ある意味“好奇心”から端を発して開発されたのがこの曲げられる『超薄型のガラス』なんです」

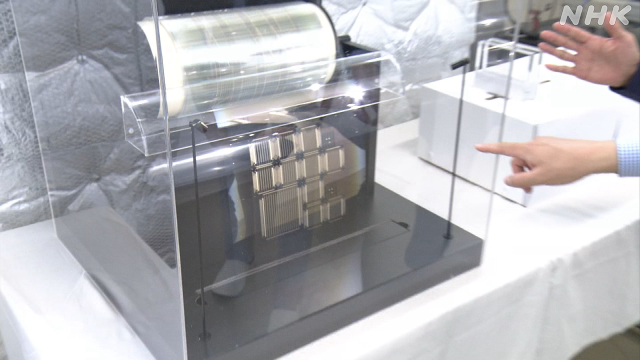

さっそく、山城さんにガラスを見せてもらう。ホコリや髪の毛が入らないよう厳重に管理されたクリーンルームの中にあったのは、一見プラスチックのフィルムが巻かれたようなロール状のかたまり。極めて薄いガラスがロール状に巻かれたものだ。広げると、長さが500メートルに達する、薄くて透明なシート状のガラス。これが折り曲げられるガラスの正体だ。

ロールから伸ばされたガラスの一部は、ベルトコンベアの上をゆっくりと流れていたが、この状態で見ただけではプラスチックなのかガラスなのか、見分けがつかない。

ところが、実際に手に取っての感想は「やっぱりガラスだ」。A4ほどの大きさのサンプルは、揺らすとしなやかに曲がるが、プラスチックとは異なり硬さを感じさせる「シャキ、シャキ」とした音が鳴る。

日常生活で見かけるガラスと大きく異なり、力を加えなくても簡単に2つに折り曲げることができた。こんなガラス、見たことがない!

“折り曲げられる”理由は薄さにあり

この会社では、耐久性を確かめる装置を使い、100万回以上折り曲げたり広げたりを繰り返しても割れないことを確認しているという。なぜ、このガラスは割れないのか。その秘密は、極限まで追求された「薄さ」にあった。

そもそもガラスを折り曲げると割れるのは、曲がる部分に力が集中するためだ。この力はガラスが厚ければ厚いほど大きくなる。逆に言えば、ガラスを薄くすればするほど曲がる部分にかかる力は小さくなり、曲げられるようになるという。

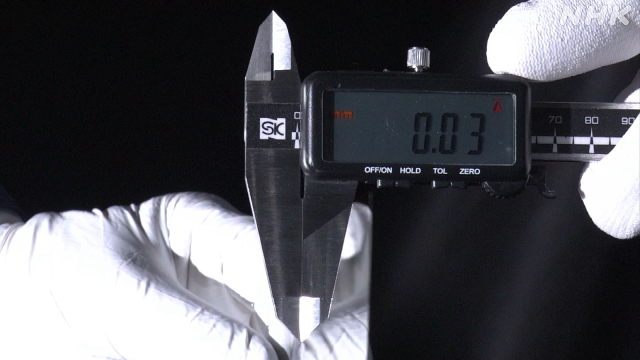

日常生活で見かける板ガラスは厚みが数ミリ程度なのに対し、開発したガラスは厚みがわずかに0.03ミリと100分の1ほど。ここまで薄くすると、加わる力も100分の1程度になるため、割れずに折り曲げられるのだという。

薄くする方法にも秘密がある。厚いガラスを削って薄くすることもできるが、この方法では削る過程で表面に極めて細かな傷が入ってしまい、曲げようとするとこのキズが原因になって割れやすくなるという。そこでこのメーカーがとったのは熱したガラスを薄くする「オーバーフロー法」と呼ばれる手法だ。詳細な製法は企業秘密だとのことだったが、この手法に磨きをかけて、極限まで薄いガラスを作り出すことに成功したのだ。

ガラスに新しい価値生む存在に

ガラスが素材としてすぐれているのは、熱や化学薬品に強く、光は通すが空気や水を通さない点だ。電子部品のカバーにガラスを使うと空気中の酸素や水蒸気による素子の劣化を防げるため、長寿命化が期待できる。さらにロール状に巻けることから工場のラインでほかのフィルム状の素材と同様に扱うことができ、応用製品の大量生産に対応することが可能となる。

これまでは軽く、曲げられる透明な素材といえばプラスチックだったが、ガラスも曲がるようになったことで、折りたためるスマートフォンのディスプレーに使われるなど、徐々に用途が広がりはじめているという。

(山城さん)

「ガラスは古代から現在に至るまでさまざまな用途に活用されてきました。そこに折り曲げられる柔軟性が加わることで、私たちのガラスに対するイメージを変えるだけでなく、今後も発展し、新たな価値を生み出していくと期待しています」

ゴムじゃないのに“伸びすぎる”素材とは

次に紹介する“非常識”な素材は、常識を越えて「どこまでも伸びる」ものだ。

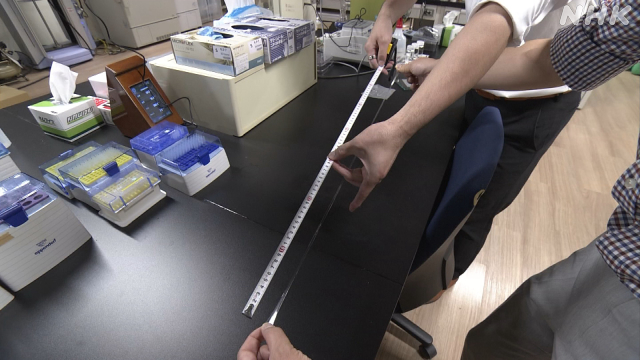

3センチほどの透明な素材の両端を引っ張ると、どんどん伸びて70センチ余りにまで達した。元の長さの20倍以上だ。一方、身近な伸びる素材として輪ゴムを伸ばしてみたが、伸びたのは元の長さの7倍程度。いかに常識外れに伸びる素材か、分かってもらえただろうか。

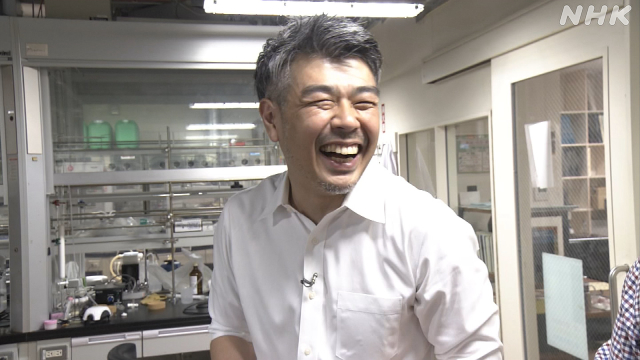

東京大学の酒井崇匡教授(43歳)の研究チームが開発したこの素材。ゴムではないが、ゴムよりはるかに長く伸び、しかもゴムのように伸び縮みするという特徴を持つという。

伸ばして遊んだら楽しそう・・・というのはともかく、なぜこのような素材を開発しようと思ったのだろうか。20年以上研究している酒井教授の答えは「どこまで伸びるのかが純粋に知りたかった」というシンプルなものだった。

究極の伸びる素材を探すため、条件を変えて作り出した素材を引っ張っては壊すという実験を繰り返していたある日のこと。

(酒井教授)

「学生さんが『先生切れない』『切れません』と。『限界まで引っ張ったけど、切れないからどうしましょう』と。うまい条件を見つけて伸びる素材を作ったんですが、逆に“伸びすぎ”て計測出来なかった。学生の報告を聞いて思わず笑ってしまいました」

理屈上最も伸びるものを目指し開発

常識外れの伸び方をするこの素材の元になったのは化学的に合成された「ポリエチレングリコール」という物質と水を混ぜたものだ。こうしてできた物質は独特のぷるぷるした質感や弾力を持つ、“ゲル”と呼ばれる状態になる。ゼリーなどの食品やソフトコンタクトレンズもゲルの一種だ。

少し専門的な内容になるが、“ゲル”は内部の長い鎖型の分子がつながってジャングルジムのような構造になっている。一般的なゲルは、この鎖の結び目が4方向に分岐する構造となっているが、分岐の数を減らして3方向に分岐するように設計して合成したところ、引っ張ったときによく伸びるようになったという。

伸びることで“硬く” 医療応用目指す

さらに酒井教授は“伸びすぎる”ことの副産物として得られた“強さ”にも注目している。「伸ばせる素材」のゴムやこのゲルは、伸ばせば伸ばすほどに分子が重なり合って強さが増していく。極限まで伸びやすくなったことで、これまで実現できなかった強さが得られたというのだ。この仕組みを応用し、別のゲルに特殊な処理を施して作り出した、力をかけても切れない強じんな素材も見せてくれた。

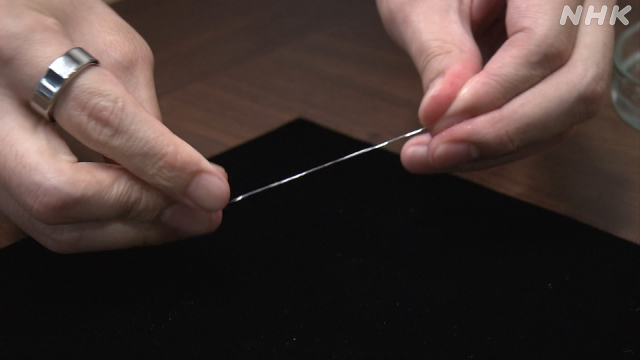

無色透明の細いひもだが、手で引っ張ると多少の柔軟性を感じるものの簡単に伸ばすことはできない。力を入れてもちぎれず、むしろ指が切れそうなくらい強い。酒井教授はこの素材の強じんさを生かして、繰り返し強い衝撃が加わっても切れにくい人工のじん帯などとして、医療への応用を目指す研究を進めている。

(酒井教授)

「じん帯や腱(けん)を損傷すると、いまはほかの健康なところから取ってきて移植していますが、これを人工的なものに置き換えられないかと考えています。これまで繊維などで試みられたケースはあるものの、うまくいった例はありません。その課題を突破して、最終的に私たちの体のなかで働く材料として医療に生かしていきたいです」

温めると硬くなる驚きの新素材

さらなる“非常識”な素材を求めて、酒井教授から紹介してもらったのは北海道大学の野々山貴行准教授(37歳)だ。

氷は温めると溶けて水になる。プラスチック製品に熱湯をかけると変形する。金属も高温で熱すれば溶ける。身近な物質の多くは温めると柔らかくなり、冷えると硬くなるというのが私たちの常識だろう。

ところが、野々山准教授が開発した素材は、この逆の特徴を持つ。つまり、温めると硬くなり、冷やすと柔らかくなってしまうのだ。折りたためるガラスや伸びすぎるゲルと同じくこの素材の非常識な特徴も、狙って得られたものなのだろうか?

(野々山准教授)

「全然狙ったものではありませんでした(笑)。別の実験や研究をしているときにたまたま見つかって、これは非常に新しいのではないかと思い研究を続けています」

繰り返し瞬時に2000倍硬く

開発した素材は、室内に置かれた水のなかではぷるぷるとした柔らかい質感で、透明な“こんにゃく”といったところだ。ところが、70度程度のお湯に浸すと一瞬で色が白色に変化した。

この状態では、ピンセットでつまみ上げても形が崩れることなく、テーブルに当てればコンコンと音がするくらい硬い。

室温の状態では力をかけたらちぎれてしまうが、温度を上げて硬くすれば重さ10kgほどのダンベルを持ち上げることも出来たという。

(野々山准教授)

「硬さの変化はおよそ2000倍で、食べるゼリーのようなやわらかさからプラスチックの容器に変わるほどの大きな硬さの変化を示す、世界で初めての素材だと考えています」

硬くなるだけでなく、室温の水に戻すと再びもとの“こんにゃく”に戻り、何度も繰り返すことができるから驚きだ。いったい何が起きているのだろうか。

この素材、実は先に紹介した“伸びすぎる”素材と同じ“ゲル”と呼ばれる状態のものだ。身近な物質は温度が上がると内部の分子構造がゆるんで柔らかくなるが、この素材は温度が上がると逆に内部の分子の鎖同士が密接につながりあって硬くなるのだという。なぜ、通常とは逆の現象が起きるのか、詳細な分子レベルのメカニズムはまだ解明されていない。

実用化を目指し挑戦は続く

これほどユニークな素材であれば応用が期待できそうだが、今のところ用途は限定的で「アイデアを募集中」だという。ネックになっているのが「水を含んだ素材のため、乾燥すると能力を発揮できない」ということ。研究成果に関心を示した企業関係者からも「乾燥を気にする必要がなければもっと使い道があるのに」という反応が多かったという。

そこで野々山准教授は、水がなくても同じ変化を示す新たな素材の開発に取り組んでいる。競争を勝ち抜いて国の「創発的研究支援事業」と呼ばれる若手研究者を支援する大型の研究費を獲得し、最長10年をかけて挑むことにしている。

(野々山准教授)

「温めることで硬くなる素材はまだ世の中で多くないので、基礎的な原理やメカニズムの解明を目指すとともに、乾燥を気にする必要がない素材を開発し、社会実装につなげていきたいです」

すでに違う素材で似たような性質を示すものが見つかり始めているというが、野々山准教授の挑戦はまだ始まったばかりだ。腰を据えて研究と向き合い、再び常識を覆すような発見をしてくれることを期待したい。

取材後記

私たちの感覚に直感的に反する“非常識”な素材として紹介した3種類だが、いずれも若い研究者たちの“好奇心”や“探究心”が原動力となって生み出されたものだ。

ネットの発達やAIの進歩で、私たちは一見「正解」に見える答えを短時間で導き出せるようになった。だが、研究とは正解を探すためだけのものではない。取材した野々山准教授は「試行錯誤することで直面する失敗や、予期せぬ結果にこそ新たな発見につながるヒントがあるのです」と話してくれた。

子どものころの私は、夏休みの自由研究が特に苦手だった。目指す結果を出せるかどうかを先に考えて研究のテーマを選んでしまいがちだったが、今回の取材を終えて、あらためて正解に縛られない探究心の力を感じることができた。

夏休み、自由研究に悩む子どもたちには、「正解」や「結果」にこだわらず、好奇心や探究心のおもむくままに、課題に取り組んではどうかとアドバイスしたい。