科学と文化のいまがわかる

文化

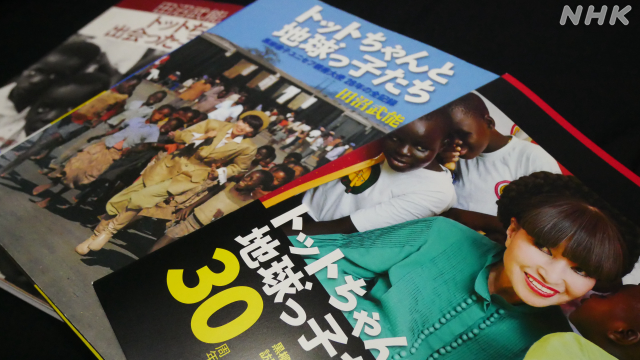

写真家・田沼武能 “人間”へのまなざし

2023.06.19

人間の魅力っていうのは、そう簡単には終わらないですよ。

それぞれが、真剣にドラマを演じている。

いろんなドラマがある。

だから、これは終わりなき、私の挑戦だと思うんです。

写真家・田沼武能さんが亡くなって、1年がたつ。

世界の子どもたちの幸せを祈り、平和を願いながら、撮影を続けた。

目を背けたくなるような姿にも、あえてカメラを向けた。

しかし、誰よりも、子どもの笑顔が好きだった。

最期のときまで、写真と共にあった人生。

その“挑戦”は、今も続いているだろうか。

心に刻まれた戦争体験

1929年、東京・浅草生まれ。

「ぼくと写真との関係は生まれたときから始まっている」と、田沼さんは自分の著作に記している。

父親が、写真館を経営していたからだ。

しかし、1945年3月9日、東京大空襲で下町は焼き尽くされた。

炎の中を父親と共に逃げる田沼さんは、超低空で飛ぶB29の“下腹”が真っ赤になっているのを見たという。

周囲には焼け焦げた遺体と死臭。

田沼さんは、用水桶の中に、“真っ黒なお地蔵さま”が立っているのを見る。

それは、炭のように黒くなった子どもの遺体だった。

「人間が起こしうる最大の愚行。それは戦争」

少年のころ、その目と心に刻まれた戦争体験。

それが写真を撮り続ける田沼さんの出発点になった。

転機=「ザ・ファミリー・オブ・マン」

写真家を志した田沼さんは、あらゆる仕事を引き受けた。

そして、文士の素顔を捉えた写真などで評価を受けていく。

転機が訪れたのは1956年。

東京で開かれた、ある写真展に大きな衝撃を受けた。

「ザ・ファミリー・オブ・マン」

ニューヨーク近代美術館の開館25年を記念して企画され、世界68か国の273人が撮影した503点の写真が展示された。

そのテーマは、誕生、家族、死、戦争など、人間に共通した営み。

作品は、撮影者の有名・無名を問わず、200万点以上の中から選び抜かれたという。

田沼さんは次のように記している。

それらの写真はまさしく人間愛に満ち満ちていた。

人間の喜び、哀しみ、怒りが写し出され、一喜一憂しながら私もそれらの写真に目を見張り、心から感動した。

そして、何度もこの写真展に足を運んだ。

写真とはこういうものであるべきである。

こんな写真を撮っていきたいと思った。

(「真像残像」-ぼくの写真人生-より)

このときの決意は、やがて「報道写真家」としての道へ。

そして、みずからのライフワーク=“世界の子どもを撮り続ける”ことへと、つながっていく。

黒柳徹子さんと共に世界へ

誰かとの出会いが、1人の人物の道を拓くことがある。

田沼さんにとっては、黒柳徹子さんが、その「誰か」だったのだろう。

黒柳さんは、1953年に、女優としてデビューしたばかり。

グラフ誌の撮影に訪れたのが田沼さんだった。

(黒柳徹子さん)

ほかのカメラマンとは、熱量のようなものが違いました。

優しい感じで、ガンガン来るっていうタイプではないけれど、「あ、すごく写真が好きなんだな」と思えるような。

だけど、「絶対、撮れるまでは撮るんだな」って(笑)。

1984年、黒柳さんはユニセフ(=国連児童基金)の親善大使に任命される。

世界の子どもたちが直面する問題を訴え、子どもたちへの支援を呼びかけることが役割だ。

そのことが発表されると、すぐに田沼さんから電話があった。

「一緒に行ってもいいかな?」

黒柳さんは、すぐに「いいわよ」と答えた。

2人の見た現実

2人の最初の訪問地は、タンザニアだった。

3年間も雨が降らず、干ばつと飢えが広がっていた。

子どもたちは、干上がった川まで数キロの距離を歩く。

その底を掘り、しみ出してきた濁った水を汲んで命をつないでいたという。

中には、十分な栄養を取ることができず、脳に障害が及んだ子どももいた。

1992年には、エチオピアを訪ねた。

長く続いた内戦は終わっていたが、人々は干ばつに苦しんでいた。

そのうえ、2人が訪れた村には、隣国ソマリアでの内戦から逃れた大勢の避難民が押し寄せていた。

田沼さんの撮影した写真には、栄養失調や下痢に苦しみ、骨が浮き出るほどまでにやせてしまった子どもたちの姿が記録されている。

田沼さんはあえて、そうした子どもたちにもカメラを向けた。

(黒柳徹子さん)

やはり写真家として、どんなことが目の前で起ころうとも、それは撮ろうとしていたと思います。

子どもたちはみんな飢え死に寸前で、体の幅が5cmぐらいしかなくて、頭蓋骨まで表から分かるぐらいにやせている。

それでも田沼さんは、どんどん撮っていました。

「これはひどいな」ってつぶやきながら。

私は親善大使の仕事柄、全体の状況をあまり見られないときもあるんです。

ただ、日本に帰ってきて田沼さんの写真を見ると、子どもたちがみんなはだしで、裸に近いような状態なのに、私と握手をしようとしてくれている。

「あぁ、あのとき、子どもたちはこんなふうに手を伸ばしていたんだ」ということが分かって、少し、泣いたこともありました。

戦争の被害者たち

毎年のように訪れた海外で、田沼さんは、戦争の被害者とも呼べる子どもたちの様子も撮影している。

アンゴラでは、幼いときにゲリラに両親を殺され、みずからも両腕を切断された少女。

ベトナムでは、枯れ葉剤の影響か、眼球がないまま生まれてきた少女。

アフガニスタンでは、砲弾で右目を失明した少年。

そして、イエメンでは、得意げな表情で自動小銃を持つ少年。

そこには、大人の起こした戦争に、いやおうなく巻き込まれた子どもたちがいた。

田沼さんは、訴える。

戦争っていうものは、悲惨なものを残すだけ。

破壊以外のなにものでもないんです。

実際に戦争が始まってしまえば、いちばんひどい目に遭うのは、子どもだとか、女性だとか、お年寄りだとか。

そういう弱者に全部しわ寄せがいくわけです。

戦争をしたら、おしまいだということを、多くの人に知ってもらいたい。

(田沼さんへのインタビューより)

田沼さんを支えた家族

1986年に撮影された写真がある。

「ぼくに弟が生まれた」というタイトル。

写っているのは、田沼さんの妻・敦子さん、長男・孝啓さん、そして生まれたばかりの二男・利規さんだ。

田沼さんが結婚したのは50歳のとき。

歯科医師でありながら、料理や芸術に興味を持ち、人一倍の好奇心にあふれる敦子さん。

2人の年の差は24歳だった。

トーチャン、カーチャンとお互いのことを呼び合うようになった2人。

ただ、敦子さんはひそかに思うこともあったという。

「せめて、下の子が成人するまで元気でいてほしい」と。

けれど、田沼さんは、敦子さんの願いをちゃんとかなえた。

子どもたちが独り立ちし、90歳を超えても、田沼さんは精力的に仕事に向かった。

“写真”の未来

田沼さんが大切にしていたものが、もうひとつある。

それは、「写真の未来」だ。

田沼さんは「写真の役割は、記録すること」だという考えを持っていた。

誰かが写真を撮らなければ、大切な記録を残すことができない。

大切な記録を残すためには、写真家の地位を向上させる必要がある。

だから、日本写真家協会の社団法人化を進め、著作権の保護活動にも取り組んだ。

日本写真保存センターの設立にも取り組んだ。

日本写真家協会の会長を務めていたころ、戦中、戦後に活躍した写真家が次々と他界し、貴重な写真の原板(フィルム)が失われる事態が相次いだ。

フィルムが適切に管理されず、高温多湿の密閉された空間に置かれると、表面がべとつき始め、白い粉が生じる。そして、やがては粉々になってしまう。

写真家の遺族に、「フィルムを保管してほしい」と訴えても、費用やスペースの確保を考えれば、簡単なことではなかった。

田沼さんは、次のように記している。

貴重な記録が散逸の危機に瀕しています。

写真は、科学の進歩により見えるものはほとんど撮ることはできますが、過去を撮ることはできないのです。

(日本写真保存センターのWEBサイトより)

写真家はさまざまな角度から撮影を試み、そうした過程までもが写真原板には記録されている。

“その1枚”は、どのようにして撮影されたのか。

一連のフィルムが残されていれば、あとから秘密を探ることもできるはずだ。

かけがえのない“遺産”が失われてしまうことを、田沼さんは黙って見ていることができなかった。

子どもたちへの愛、平和への思い

写真の未来を考えながらも、田沼さんは、黒柳さんの親善大使活動に同行し続けていた。

黒柳さんは、田沼さんの子どもに向けるまなざしは、いつも温かかったと話す。

(黒柳徹子さん)

現地の子どもに対して上からものを言うことはなくて、いつも一緒に笑っていました。

「かわいいなぁ」とか、「上手上手」とか、子どもたちのことを、うんと褒めたりして。

ゴミの中に埋もれるようにして過ごしている子どもが笑っていたことがありました。

それを見ると、私は田沼さんを呼ぶの。

「田沼さ~ん!、田沼さ~ん!」って。

子どもたちも私のそばに来て、「タヌマサ~ン!、タヌマサ~ン!」って一緒になって田沼さんを呼ぶ。

その様子がとてもかわいらしいんです。

呼び声に応えて、2つのカメラを首から提げた田沼さんが、オイショ、オイショって向こうのほうから走ってくるんです。

「なんだい、なんだい」って。

黒柳さんは続けた。

(黒柳徹子さん)

私と田沼さんは、戦時中は子どもでした。

戦争ってどんなものかを知っています。

干ばつとか、そういうこともあるとは思うんですが、やはり、戦争のために飢えている子ども、ってたくさんいます。

田沼さんは、本来の子どもたちは、元気で走って、笑っているものだって話していました。

本当は、そういう姿を、田沼さんは撮りたかったんだと思うんです。

今、ニュースでは、子どもがひどい目に遭うに違いないっていう状況が映し出されます。そういうときに、田沼さんのことを思い出すことがあります。

田沼さんも、きっと、「嫌だな」と思いながら見ているだろうって。

だって、絶対、平和じゃなければ、子どもは幸せにはなれないんですから。

成長を続けるということ

田沼さんがデジタルカメラに挑戦したのは、80歳前後のことだという。

“デジタル”が登場したとき、「受け入れるべきか、受け入れないのか」、悩んでいる夫の姿を、敦子さんは見ている。

ただ、一度、受け入れると決めれば、その後は学ぶことをやめなかった。

コロナ禍のなか、田沼さんと敦子さんは2人で東京・檜原村をドライブしていた。

すると、ふわっと、霧が出ているところに行き当たったという。

敦子さんが「トーチャン、好きなの出たよ」と言って車を止めると、田沼さんは、ぴょんと車を飛び降りた。

そして、長い時間をかけて、目の前に広がる風景を撮影していた。

なにしろ、田沼さんは、亡くなる日の2日前まで写真の審査に出かけ、亡くなった日の朝も、早くから自分が書いた原稿の校正を続けていたのだ。

敦子さんが朝、出かけるときに「行ってきます」と声をかけると、元気に「お~ッ」と返事をした。

昼すぎに帰宅した敦子さんは、倒れている田沼さんを見つける。

その顔は、別れたときと同じように、穏やかで、きれいだったという。

「いい顔だな…」と敦子さんは思った。

「ダメじゃない、死んじゃって」

3年間のコロナ禍で、田沼さんと黒柳さんは、しばらく海外に出かけることができなかった。

ふとしたことで会ったとき、2人は「今度はどこに行く?」という話で盛り上がったそうだ。

また、一緒に海外に行って、子どもたちと会おう。

2人が交わした約束は、果たされなかった。

今、田沼さんに声をかけるとしたら、どんなことを?

黒柳さんに聞いてみた。

(黒柳徹子さん)

そうね…。

「ダメじゃない、死んじゃって。一緒に、行ってくれないと」って。

本当のところは、そういうふうに言いたいんですけれど…

もうひとつは、「もう十分、撮ったわよね。笑っている子どもも、泣いている子どももたくさん撮ったわよね」って。

でも、「また行くとしたら、田沼さんと行きたかったのに」っていう、そういう思いは、あります。

田沼さんと世界を回った“同志”の声は、少し、震えているように感じた。

2つの置物

田沼さんと敦子さんが過ごした自宅。

とある場所に、2つの置物が並んでいる。

場所は、デンマーク・コペンハーゲンのチボリ公園。

小さいほうは、田沼さんが買ったもの。

大きいほうを、敦子さんが買った。

まだ、2人が出会う前。

全く異なるタイミングで、それぞれが購入した置物。

何かに引かれたかのように、今、この2つは同じ場所に、ある。

敦子さんは運命というものの不思議さについて、思いをはせる。

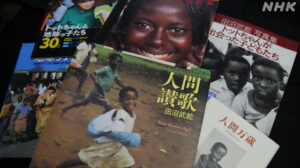

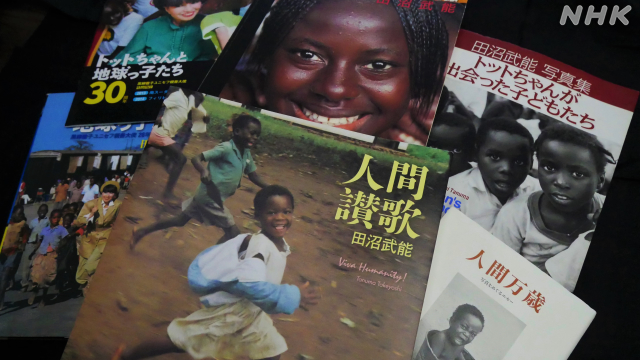

“人間讃歌”

今も、人間の営みは、終わっていない。

人々は、さまざまな表情で、それぞれのドラマを紡ぎ続けている。

残されたのは、“人間”を撮り続けたいと願った写真家の思い。

そして数々の作品が物語る、その確かな足跡だ。

【展覧会:田沼武能「人間讃歌」】

東京都写真美術館 ~7月30日〕

【田沼武能(1929~2022)】

写真家

東京・浅草生まれ

1995~2015 日本写真家協会 会長

1979 モービル児童文学賞

1985 菊池寛賞

1990 紫綬褒章

2002 勲三等瑞宝章

2003 文化功労者

2019 文化勲章

NEWS UPダウン症の書家・金澤翔子とその母

NEWS UP“おじさん”たちの写す世界 写真に“力”はあるか

NEWS UP俳優 宝田明 最後の出演作の“謎の書”

NEWS UP「荒野に希望の灯をともす」 中村哲の生き方

NEWS UP写真家が体験した「戦争と平和」

ご意見・情報 をお寄せください