科学と文化のいまがわかる

医療

「諦めたら、何も始まりません」

2023.02.28

21年前、治療薬のない希少疾患と診断された女性。

難病と闘う彼女が抱いたのは絶望ではなく、「治療薬を開発するために、自分には何ができるのか」という前向きな思いでした。

患者の数が極めて少ない病気は採算をとることが難しいため、開発に消極的な製薬会社がほとんど。

女性は、数少ない患者をまとめて患者会を立ち上げ、治療薬の開発を目指して行動を開始しました。

そして今、実現まであと一歩のところにまでたどり着いています。

2月最終日は「世界希少・難治性疾患の日」。

希少疾患の治療薬の実現に向けて奮闘した女性の記録です。

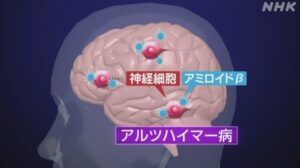

治療薬がない希少疾患「遠位型ミオパチー」

千葉県船橋市に住む織田友理子さん(42)。

体の末端から徐々に筋力が低下していく「遠位型ミオパチー」という難病の患者です。

患者は全国に400人程度しかいないとされる極めてまれな疾患です。

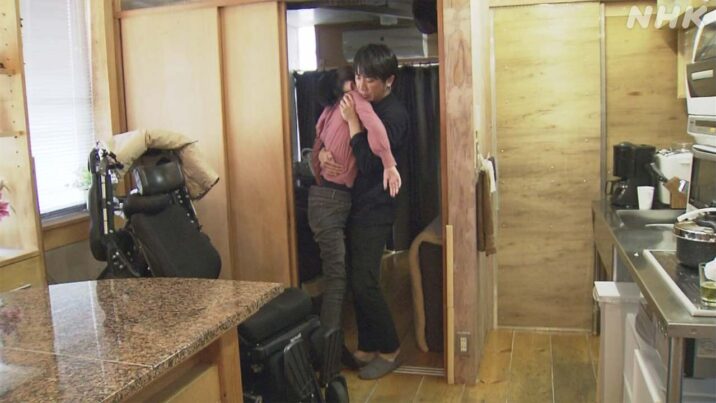

症状が進行した今は全身に力が入らず、夫の洋一さんの介助がなければ、食事や移動もできません。

自分のことを「小食の食いしん坊」と言う織田さん。

食事の際には、洋一さんに食べたいものや量などを伝え、料理を口に運んでもらいます。

出かけるときの髪の毛のセットや化粧も、洋一さんが慣れた手つきでこなします。

夫の洋一さん

「夫婦で助け合うのが理想だと思っているので、無理をしているつもりはありません。むしろ、妻は自分にはない前に進む力があるので、自分がそれを支えることに喜びを感じています」

現在、この病気に対して承認された治療薬はありません。

織田さんは症状の進行を少しでも抑えようと、車で2時間程度かかる専門の病院に通い、症状の進行を検査しながら、リハビリを行っています。

この日、肺活量を測って呼吸機能を検査すると、数値は成人女性の平均の半分以下の水準になっていました。

織田友理子さん

「病気の進行を突きつけられる感じで、悲しいとか、悔しいとか、がっかりな気持ちになってしまいました。やがては寝たきりになる病気だと言われていますが、そうであっても、リハビリなど自分でできることを続けることで、なるべく活動できる年数を維持していくことは可能ではないかと思っています」

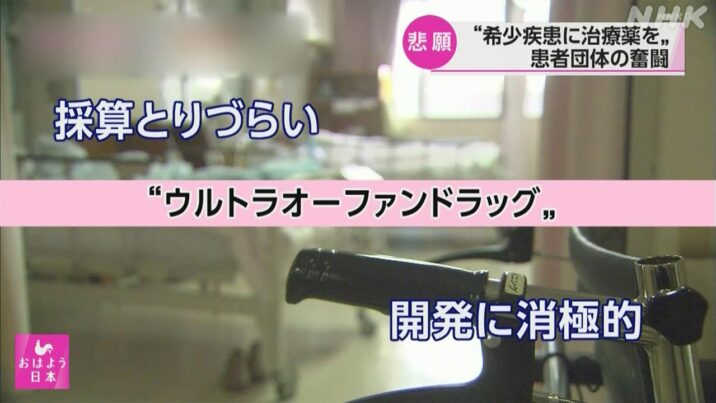

開発が進みにくい「ウルトラオーファンドラッグ」

織田さんに症状が現れ始めたのは、20歳のときでした。

最初は足がもつれる程度でしたが、徐々に友人と同じペースで歩けなくなったり、ふらついて倒れてしまったりするようになりました。

足の筋肉が目に見えてやせ細っていくことに不安を覚え、22歳のときに病院にかかったところ、「遠位型ミオパチー」と診断を受けました。

織田友理子さん

「病名がつかないまま終わると思っていたので、病名がわかっただけでもありがたいと思いました。先生からは『あまりに患者数が少ないため、同じ病気の方に会うことはないだろうが、治療法の研究はされている』と励まされたことが印象的でした。当時はそれほど大変な病気と理解できていなく、気持ちで何とかなると思っていました」

「遠位型ミオパチー」のような、希少疾患のなかでも患者が1000人に満たない病気の薬は「ウルトラオーファンドラッグ」と呼ばれています。

使う患者が少ないことから、採算が取りづらく、製薬会社が治療薬の開発に消極的なのが現実です。

仮に効果がありそうな物質が見つかったとしても、まず動物で安全性と効果を確かめる試験が必要です。

その上で、ようやく人での試験に進むことができますが、人での安全性と効果、それに適正な量や投与の方法を確認するため、通常3段階の治験を行わなくてはなりません。

治験には膨大な時間と費用がかかるうえ、開発が失敗に終わるリスクもつきまといます。

治療薬の開発の前に立ちはだかる厳しい現実を知った織田さん。

しかし、そのとき抱いたのは諦めの感情ではなく、「未来を変えるために、自分には何ができるのか」という思いでした。

織田友理子さん

「最初は、病院に行けば薬は何でももらえるくらいの思い込みがあったので、患者数が少なく採算が合わないから、薬の開発がされないなんて思ってもみませんでした。そのことを知ったときには、本当にがく然としましたが、この問題を解決したいと心から思ったので、何のちゅうちょもなく、行動を起こそうと思いました。諦めてしまっては何も始まりませんから」

患者団体を設立 国の指定難病に

「1日も早く患者の手元に薬を!何もしなければ何も変わらない!」

まず織田さんが始めたのは、患者のネットワークを作ることでした。

同じ病気の仲間と声をかけ合い、2008年に患者団体を38人で発足させました。

さっそく希少疾患の薬の開発を促進する制度の整備や「遠位型ミオパチー」の難病指定を求めて、署名活動を開始しました。

全国の街頭で支援を訴え続けた結果、6年間で200万人を超える署名が集まり「遠位型ミオパチー」は2015年に国の指定難病になりました。

製薬会社に直接開発を依頼

さらに、希望がふくらむ出来事もありました。

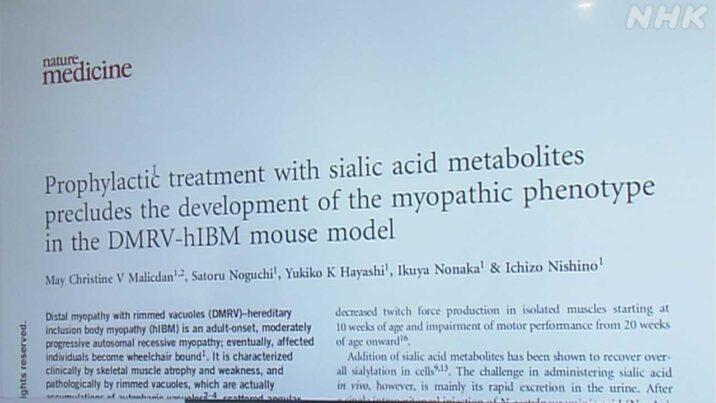

国の研究機関の「国立精神・神経医療研究センター」のグループが症状の進行を抑えるのに有効とみられる物質を発見したのです。

動物実験に基づいた報告でしたが、治療法がない「遠位型ミオパチー」の薬の開発の糸口になる可能性がありました。

織田さんは、自ら製薬会社を回って薬の開発を訴えました。

いくつもの製薬会社に断られ続けましたが、ようやくある製薬会社が前向きに話しを聞いてくれました。

その会社で新薬の開発を担当していた島崎茂樹さんは、冷静に粘り強く説得しようとする織田さんの諦めない姿が印象に残っているといいます。

島崎さん

「有望な薬の候補となる化合物が見つかっただけでは、なかなか開発に乗り出すことはできません。それでも患者会の熱意は重要で、開発をするうえで後押しをしてくれる患者さんたちがいらっしゃることはとても大きいと思っています」

会社は、すぐに国の助成金の獲得に動くことを決めました。

4か月後、申請が認められ、開発が進むことになったのです。

団体のネットワークで治験患者を確保

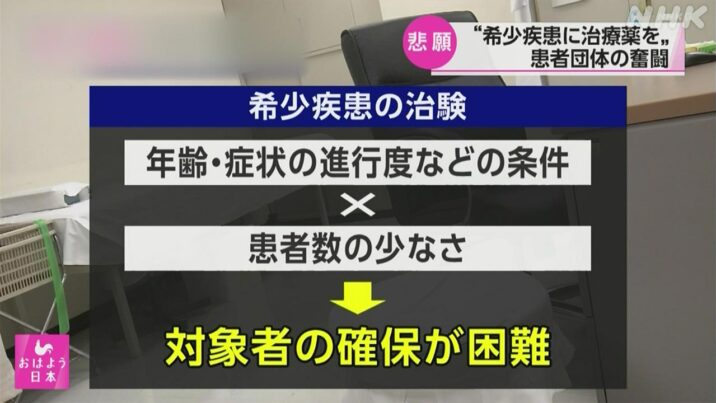

次の課題は、治験に協力してくれる患者の確保でした。

薬を実際に投与して効果を確認する治験を行うためには、一定の数の患者を確保する必要がありますが、年齢や症状の進行度など厳しい条件があります。

希少疾患の場合は、ただでさえ少ない患者の中から条件に合う人を確保しなければなりません。

先頭を切って治験の実施に向けて活動していたにも関わらず、織田さんは症状が進みすぎていたため、治験に参加することができませんでした。

そこで織田さんたちは、患者団体のネットワークで治験の最新情報を共有し、参加を呼びかけました。

また、患者が顔を合わせる機会を多く作り、その場で専門家に詳しく解説してもらうなど治験の狙いや病気への理解を深めるサポートを行いました。

さらに、治験に参加しやすくなるよう、治験が行われる病院に遠方から参加する患者には、クラウドファンディングなどを活用し、交通費を補助することにしました。

治験に参加した1人、太田有紀子さんは、切実な思いを共有する数多くの仲間に出会ったことが参加の後押しとなったと振り返ります。

治験のため、都内から仙台市にある東北大学病院に通った太田さん。

新幹線で往復する費用を補助してもらったことで負担が軽減できたといいます。

治験に参加した太田さん

「治験でもいいので一刻も早く薬が欲しいという切実な思いを持った患者仲間から、基準を満たしていないので参加することができない悔しさを聞いていました。みんなの思いを背負っているというと言い過ぎかもしれませんが、自分が責任を持って役割を果たしたいという気持ちも大きくなりました」

ようやく示された新薬の効果

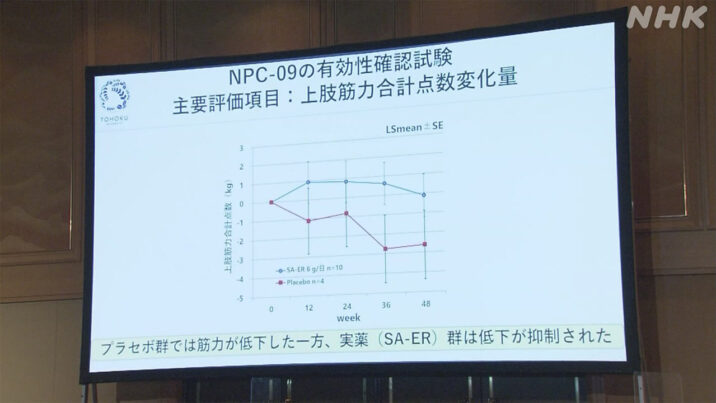

そして、治験が始まってからちょうど12年たった去年11月。

専門の学会で治験をとりまとめてきた東北大学の青木正志教授が、開発中の新薬の最終段階の治験の結果を公表しました。

「有効性がしっかり示された、再現性も確認できたと考えています」

薬を投与した患者と偽の薬を投与した患者で症状の進行の度合いを比べたところ、薬を投与された患者では症状の進行を遅らせる効果が確認されたのです。

治験をとりまとめた青木教授

「患者さんたちの協力がなければ、ここまで来ませんでした。治療薬を開発してもらいたいという強い思いを我々に伝えていただき、実際の治験では、患者団体が自ら声をかけて参加してくださる患者さんを集めてくれました。また、みんなで協力しようという雰囲気を作ってくれたので、治験の成功にこぎつけられたと思っています。ぜひこの薬を国の承認まで結びつけて、いち早く患者さんのもとに届けたい」

今回の治験の結果をもとに、薬の開発をしてきた会社は、近く国への承認申請を行うことにしています。

患者団体のモデルケースに

織田さんたちの活動は、希少疾患の患者団体のモデルケースにもなっています。

去年12月、織田さんは、「環状20番染色体症候群」という希少疾患の娘がいる女性から相談を受けました。

この病気は、てんかんの発作などの症状が出る難病で、国内の患者数は100人に満たないとされています。

女性は、この病気の新たな研究や治療法を入手することが難しい現状を変えるため、海外の最新の情報を翻訳してインターネットで広く共有したいと伝えます。

それに対し、織田さんは、まずはオンラインでおしゃべりをしたり、いっしょに食事会を開いたりして、患者どうしのつながりを作ることが大切だとアドバイスしました。

希少疾患の娘がいる奥田さん

「患者や家族どうしが同じような大変さを安心してシェアできる場を作りたいと思っています。織田さんは、前に進むエネルギーを与えていただける存在になっていて、私や娘も織田さんのような存在になっていけたらいいなと思っています」

どんな支援が求められるのか

希少疾患の薬の開発に欠かせない患者の協力を得るために何が求められるのか。

民間のシンクタンク「三菱総合研究所」は、医療分野の研究開発を支援する国の機関の委託を受けて、「ウルトラオーファンドラッグ」の開発とその課題についての報告書をとりまとめています。

そのなかでは、開発を促すうえで患者と製薬会社をつなぐ患者団体の役割が大きいとしています。

しかし、日本は希少疾患の患者団体の規模が欧米に比べて小さく、活動が限られてしまっていると課題を指摘したうえで、薬の開発につながる患者団体の活動をサポートする体制づくりが求められていると提言しています。

川上主任研究員

「希少疾患の医薬品開発には、患者どうしのつながりが治験の参加者を集める際に力を発揮するほか、患者が感じている困りごとなどの情報がより良い薬を作るうえで役立つ。一方で、希少疾患の患者団体は極めて少ない患者やその家族で運営されていることが多く、そうした団体が薬の開発に参画できるようにする支援が必要だ。一例として、国や製薬会社などが患者団体の活動をサポートする機関を設立し、希少疾患の啓発活動や患者のネットワーク化を促す活動に資金援助するしくみなどが求められている」

希少疾患の患者が希望を持てる未来を

開発に困難が伴う「ウルトラオーファンドラッグ」。

織田さんは、患者一人ひとりの力は小さくても、無力ではないと信じて活動を続けてきました。

しかし、治療薬の開発の原動力が、患者の熱意だけに負わされる現実を肯定しているわけではありません。

織田友理子さん

「10年以上も待って、やっとのことであと一歩のところに来ていますが、すべての希少疾患の患者が同じような活動をしないと薬ができないとしたら、それはかなり酷なことではないかと思っています。自分の病気の薬が手元に届いたからといって、それで解決だとは私は思っていません。今回の自分たちのケースをモデルケースにしてもらって、ほかのどんな希少疾患であっても、新薬開発ができる日本になってほしい」

わずかな患者しかいなくても、社会全体が関心を持ち、支援してくれる未来を実現するのが、織田さんの次の目標です。

NEWS UP動かなくなる体 それでも前に進む

ご意見・情報 をお寄せください