科学と文化のいまがわかる

文化

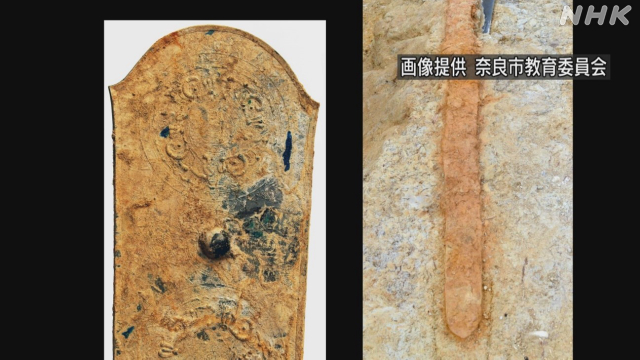

鏡と剣 国宝級の大発見 歴史の謎は解けるか

2023.02.13

「こんなものがこの世にあるのか…」「鍛冶技術の最高傑作だ!」

およそ1600年前の古墳で見つかった前例のない精巧な造形物に、専門家からは次々と驚きの声が上がりました。

奈良市の古墳から出土した国内最大級の鏡や波打つような形の長大な剣。

“空白の4世紀”とされる歴史の謎を解き明かすきっかけになるか?

世紀の発見の舞台裏に迫りました。

発見の舞台は"発掘に参加できる古墳"

発見の舞台となったのは、奈良市西部にある国内最大の円形の古墳、富雄丸山古墳です。

造られたのは古墳時代前期・4世紀後半とされていて、一部のマニアの間では、「発掘調査に参加できる古墳」としても知られています。

埋葬施設は古墳の頂上にメインのもの、北東の端の「造り出し」と呼ばれる部分に、いわば「サブ」のものがあり、今回「サブ」の埋葬施設で発掘調査が行われました。

"こんなものがこの世に!"

奈良市教育委員会が調査を始めたのは去年(2022)10月5日。

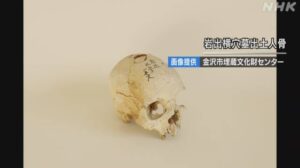

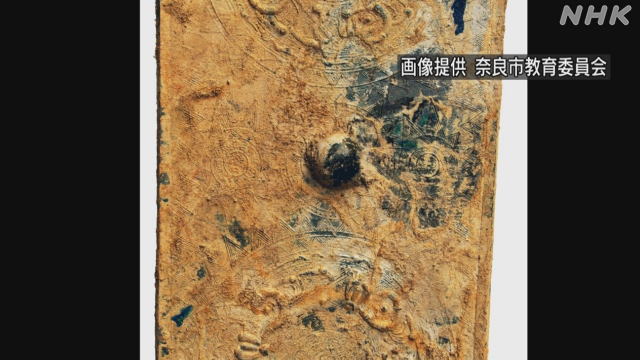

ひつぎを覆っていた粘土を丁寧に除去していたところ、「青銅の板」が姿を現しました。

大きさは縦60センチ、横幅30センチほどで、防具の「盾」のような形をしています。

丁寧に取り上げて裏返したところ、表面に施された精緻な文様が姿を現しました。

今回のようなものは、これまで見つかっておらず、発掘調査を担当していた奈良市埋蔵文化財センターの村瀨陸さんは「こんなものがこの世にあるのか、本当に驚いて、言葉が出なかった」と、その瞬間を振り返ります。

これは盾?それとも・・・

驚いたのは村瀨さんだけではありません。

前例のない「青銅の板」は果たして何なのか?

用途を特定する調査を共同で行った奈良県立橿原考古学研究所でも驚きが広がりました。

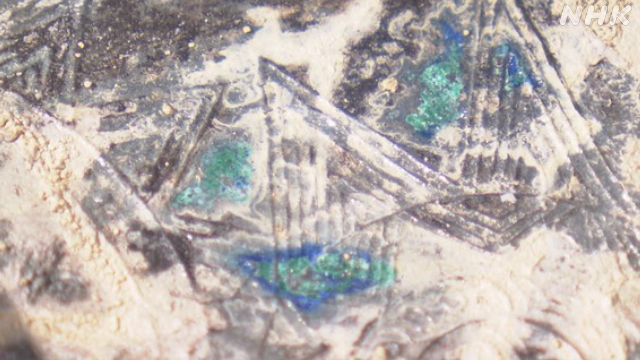

片方の面には、同じ古墳時代の鏡に見られるような、神や獣、のこぎりの歯のような形などの文様があしらわれていて、中央部には、ひもなどを通す突起もあります。

文様がない逆の面は顕微鏡で確認すると、光が反射できるように磨かれていて、凸面鏡のように縁から中央に向かって緩やかに膨らんでいました。

これらの特徴などから、奈良市教育委員会と奈良県立橿原考古学研究所は「盾のような形をした鏡」と判断したのです。

驚くべき技術、どのような用途?

鏡は鋳型に流し込む、鋳造の技術で作られています。

報道陣に実物が公開された際に、私たちは間近で見ましたが、1600年ほど前に、このような精緻な文様を鋳型で造る技術があったのかと、正直、驚きました。

同じような感想は、考古学の専門家も持たれたようで、私たちがコメントを求めた方たちは、みな口をそろえて「最高傑作」という表現をしていました。

古墳から見つかる盾や鏡は、「なきがら」を邪悪なものから守る意味を込めて埋めていたと考えられています。

専門家によりますと、盾と鏡、2つの要素を足し合わせた今回のものは、「邪悪なものからより強い力で守る」効果を期待したと考えることもできるということです。

驚きは剣でも

ただ、専門家たちを驚かせたのは、鏡だけではありません。

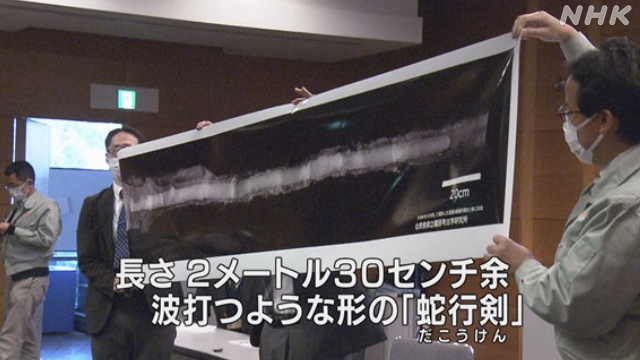

今回、同じ場所からは、波打つような形が特徴の「蛇行剣」と呼ばれる鉄の剣も見つかりました。

X線で撮影すると、長さはなんと2メートル30センチあまり。

分析に関わった橿原考古学研究所の岡林孝作副所長はX線での撮影を終えるまで、「複数の剣がサビで一本につながっているように見えるだけではないか」と考えていたと言います。

「蛇行剣」は国内ではこれまでに80例あまり見つかっていますが、このタイプの中で最も古く、東アジアで見つかっている同じ時代の剣の中では、最も長いということです。

この剣は、のちの時代の「刀」のように、熱した鉄を叩く、鍛造という技術でつくられたとみられています。

古墳時代の武器に詳しい奈良大学の豊島直博教授は「あれだけ長い剣を作ろうとすると、相当大きな炉や人と道具をそろえないといけない。素材もたくさんの鉄が必要になるので、高度な技術と製作体制が必要になる。当時の鍛冶技術の最高傑作といえる」と話しています。

"最高傑作"埋葬された古墳のあるじは?

専門家たちが「最高傑作」と表現する「鏡と剣」。

セットで収められていた古墳には、どのような人物が埋葬されていたのでしょうか?

富雄丸山古墳が造られた4世紀後半。

この時代は、奈良盆地の東南部にあったヤマト王権の王墓が富雄丸山古墳などがある盆地の北部に移動してきたと考えられている時期です。

ただ、今回、鏡と剣がみつかったのは、メインの埋葬施設ではなく、あくまでサブの埋葬施設。

古墳時代の葬送儀礼に詳しい大阪大学の福永伸哉教授は、メインの施設に埋葬された「あるじ」はヤマト王権を支えた有力な豪族で、今回、鏡や剣が見つかった場所には、その「あるじ」に仕えた腹心のような人物が埋葬されたのではないかと推測しています。

また、奈良大学の豊島教授は、今回、見つかった鏡と剣それぞれに、いくさの道具と祭りの道具の両方の役割があるとした上で、古墳に葬られたメインの人物は軍事と祭祀の双方をつかさどった人物。今回の発見があった場所には、その人物をサポートした人が葬られているではないかと推測しています。

注目集まる 今後の調査

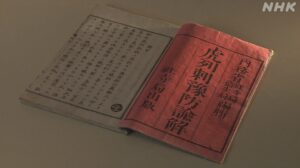

富雄丸山古墳が造られた4世紀は、邪馬台国の時代のあと、ヤマト王権が発展していく重要な時期とされますが、王権の実態を知る手がかりとなる中国の歴史書に、日本に関する記述がなく、「謎の4世紀」「空白の4世紀」とも言われています。

今回、見つかった鏡と剣は、このあと奈良市教育委員会などが、土やサビを落とすクリーニングや、保存処置を行うことになっていて、古墳そのものも、今後、埋葬施設などの発掘調査が行われる予定です。

文献などの面では、「謎」や「空白」と形容される4世紀の実像に、考古学の面からどこまで迫れるか。

私たち含めて、多くの考古学関係者や歴史ファンが、今後の調査の行方に注目しています。

NEWS UPキトラ古墳 ~最新の科学調査に迫る~

NEWS UP400年前の洋剣 謎解きを進めてみれば

NEWS UP古墳群 地域や社会に公開を 世界文化遺産登録で声明

ご意見・情報 をお寄せください