科学と文化のいまがわかる

文化

瀬戸内寂聴さん 世の中に愛してはいけない人はない

2021.11.17

作家で僧侶の瀬戸内寂聴さんが99歳で亡くなりました。

60年あまりにわたって書き続けた作品数は400以上。

「書くこと」「愛すること」を追い求め、問い続けてきた寂聴さんの人生に迫ります。

寂聴さんに憧れた女性作家

「99歳まで書き続けられたというのは奇跡のようなこと。その年齢まで原稿がほしいという依頼がないとできないことですから。作家にとっては理想的で、まさに大往生。生き抜いて、書き抜いた人生だったと思います」

瀬戸内寂聴さんと30年以上の付き合いがあったという、作家の林真理子さん。

寂聴さんは、憧れの存在であり、日本の女性の作家の精神的な支柱のひとりだったと言います。

(林真理子さん)

「作家としてだけでなく、人間臭さや欠点も含めて魅力的だった。尊敬ということばでは足りない、大きすぎる方でした」

女性作家の先駆け

1957年に「女子大生・曲愛玲」で文芸雑誌の賞を受賞し、作家として本格的にデビューした瀬戸内寂聴さん。

そのあと発表した小説「花芯」では過激な描写が批判の的となって不遇の時期を過ごしますが、1963年には「夏の終り」で女流文学賞を受賞。その後は独自の恋愛観や人生観を描く作家として活躍しました。

さらに、田村俊子や岡本かの子、伊藤野枝など、旧習にとらわれず自立した人生を歩んだ女性たちを次々と小説として取り上げていきます。

その背景には、当時まだ少数だった女性作家として理不尽な思いや苦労を重ねた経験があるのではないかと林さんは指摘します。

(林真理子さん)

「(当時は)いまだに石をぶつけられていたような女性を救いたい、という思いがあったんじゃないでしょうか。その女性たちが幼少期からどんな苦労を経験してきたかを綿密な取材にもとづいて描くことで、時代を越えて読者に共感してもらいたいという思いがあったのではないでしょうか。みずからも挫折や失敗をしたからこそ、真実が書けるんです。実力さえあれば上に立てるということを教えてくれた寂聴先生は、女性作家の隆盛の礎を築いていただきましたね」

「書くこと」の原動力は 戦争と出奔の罪意識

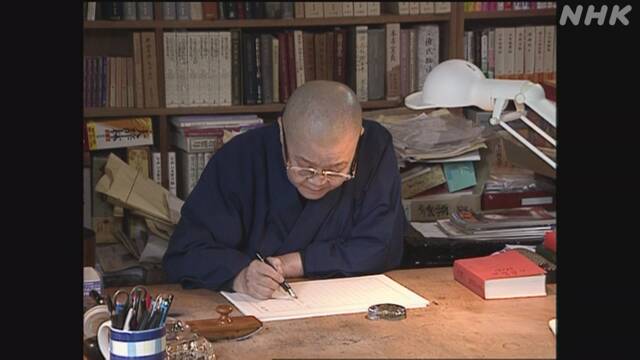

80を過ぎてからも、オペラの台本を手がけたり、携帯小説を発表したりと創作意欲は衰えず、書くことにこだわり続けた寂聴さん。

その原動力について林さんは、価値観が一変する戦争を経験し、終戦直後には夫と子どもを残して家を出て、作家として生きる決断をしたことにあるのではないかと言います。

(林真理子さん)

「ご主人と子どもを置いていったことの負い目はあったと思います。お父様から『おまえは鬼だ。鬼になるなら大鬼になれ』と言われたことを、先生は貫いたのだと思います。『ここまでしたのだから、とことんやってやる』という決意があったのでしょう。戦争によって全く違う価値観や情熱を与えられ、内面から湧き出るものを抑えられなかった人が当時はいたわけで、寂聴先生はその1人だった。敗戦後の虚脱感の中で、新しいものを得なければ生きていけないと思った先生の気持ちというのは、私はちょっと想像できるんですよね。そういった人生を文学に昇華させ、自分の犯した罪、苦しめてしまった人々への罪滅ぼしというのはちゃんと先生はされたと私は思っています」

ことし6月には、寂聴さんから自分の伝記を書いてほしいと依頼されていたということですが、それがかなわぬまま、別れを迎えることになりました。

(林真理子さん)

「最後にお会いした時に先生から『伝記を書いて』って言われたんですけど、無理だなって思ったんですよ。だって先生ほど自分のこと書いた人はいませんから。それでも先生は『まだ喋っていないことがいっぱいある』とおっしゃっていました。それが何なのか、知りたかったですけどね。

先生は私にとって心の支えで、かわいがってくれる最後の先輩でしたので、本当に悲しいです」

自分が信じたことを突き進みなさい

「本当に安らかなお顔で、ほっとしました」

亡くなった日に、寂聴さんと対面した竹内紀子さん(63)。

寂聴さんの故郷・徳島の県立文学書道館の学芸員です。

竹内さんは、19歳の時に寂聴さんの本を読んで衝撃を受け、ファンになりました。

22歳で寂聴さんが徳島で開いた、小説などを学ぶ私塾「寂聴塾」に入門。

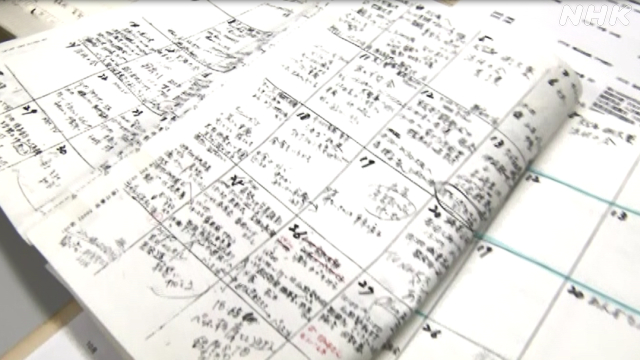

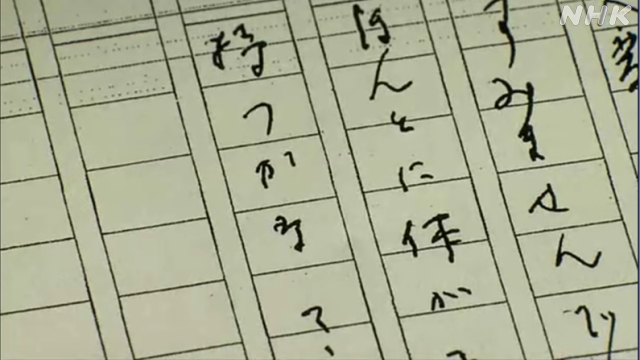

塾では毎月寂聴さんから作品執筆の宿題が出され、寂聴さんが添削して返していました。

(竹内紀子さん)

「仕事の合間だったり、徹夜したりもしたと思うんですよね。翌月にはそれを返してくれるんですから。そのころって新しい連載を3本か4本始めてるんですよ。しかも大作をね。だから本当に、利他の精神でずっとやって来たと思いますね」

添削してもらった小説の中で竹内さんが大事にしている作品は、妻子ある男との恋仲がばれ、男とともに木につるされて死にゆく女を描いた短編です。

寂聴さんは「今までの中でいちばんいい」と評価してくれたと言います。

竹内さんは、寂聴さんが、よく語っていたある言葉に突き動かされ、それまで務めていた国語の教師をやめて夢だった学芸員に転職しました。

(竹内紀子さん)

「『自分が信じたことを突き進みなさい。みんなそれぞれに才能があるんだから、その才能を突き詰めて大輪の花を咲かせなさい』とよく言ってました」

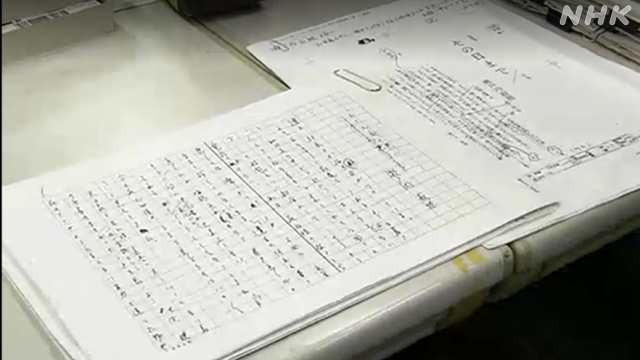

竹内さんは、今は、学芸員として働き、寂聴さんから託された原稿やメモ用紙、それに日々の予定をつづったスケジュール簿など、段ボール40箱分の資料整理を行い、寂聴さんの99年の生涯をまとめる仕事を続けています。

「『世の中に愛してはいけない人はない』とおっしゃっていたのが印象に残っています。何にでも情熱を注いで、全身全霊で前を向いて進む生き方ですよね。最後まで人を愛し、100%生ききったと思います。私にとって憧れの存在であり、生き方のお手本でした」

コロナ禍で思うように寂聴さんに会うことができない中、最近、電話でこんな会話があったといいます。

(竹内紀子さん)

「ある女性のことを、『すばらしい女性だから、最後に彼女のことを書きたい』と言ってました。彼女が生まれたところに行きたいと。寂聴さんは、その人の生まれた場所、育った場所を大事にする、必ず自分で行ってみて、そこに自分が立ってみる、そういう方法をとる人なんですけど、『でももう行けないや』と言っていました。まだまだ書きたいものがあったんだと思います」

「必ず書きますから」

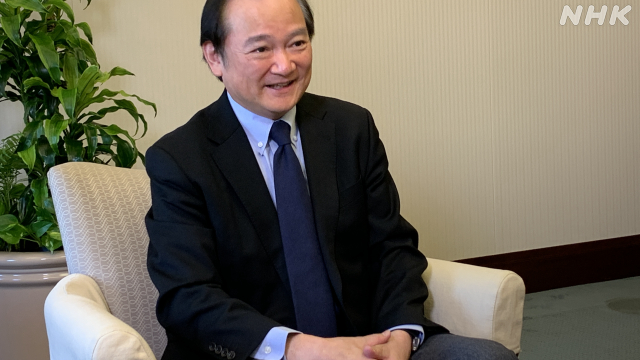

担当の編集者として寂聴さんをそばで見続けてきたのが、講談社の嶋田哲也さんです。

原稿をパソコンで書く作家が主流となる中、今でも手書きでつづられる寂聴さんの原稿を正確に解読できる編集者として担当を任されたのが始まりでした。

担当になってまもなく、嶋田さんにとって忘れられない出来事がありました。

書き下ろしの原稿を受け取るため、寂聴さんが暮らす「寂庵」に泊まり込むことになった嶋田さん。

しかし、想定していた期間を過ぎても原稿が仕上がりませんでした。

(講談社「群像」編集次長 嶋田哲也さん)

「いよいよ締め切りが迫ってきた時に、急に瀬戸内さんが厳しい目でこっちを見て、『出ていってちょうだい』って言われたんですよ。それを聞いて『もう原稿もらえないのかな、これは終わりかなと』思ってしばらく黙ってたら、『必ず書きますから』って言われたんですね。そしたら1か月で作品を書き上げていただいたんです。本当に、終わったときの晴れ晴れとした顔というのは今でも忘れられないですね。お互い、涙が浮かんでいました。あんな厳しい目で見られたことはそのときだけですね。やっぱりいろんな修羅場をくぐった方が長年書き続けた上での言葉ですから、いよいよ覚悟を決めた瞬間だったんだなって今になって分かりますね」

寂聴さんからは「もう書き下ろしは最後。こんなにしんどいことはもうできない」と言われたそうですが、それからも10年近くにわたり作品を書き続けたのです。

最期をどう迎えるか

そして3年前、文芸誌で新たな連載を執筆してもらうことになりました。

タイトルは「その日まで」。

人生の最期となる「その日」をどう迎えるかがテーマの随筆です。

(嶋田哲也さん)

「タイトルはっていうことになったときに、瀬戸内さんの方から『その日まで』っていうのでどうかしらと。『その日』というのは、まさにXデーといいますか、死ぬまで書くわよっておっしゃっていただきました」

“人口のあるだけ、その人たちの「その日」は様々な形で訪れるのであろう。

私は既に近い将来に迫った自分の「その日」を、どのような形で迎えるのであろうか。誰がその時、私の手を握り、「逝け」と、あるいは「逝くな」と、つぶやいていくれるのであろうか。”

(講談社「群像」の連載 「その日まで」より)

連載が始まって1年ほど経ったある時、締め切りギリギリになってFAXで送られてきた原稿に、寂聴さんからのメッセージが添えられていました。

「大変今月はご迷惑かけました。すみませんでした。ほんとに体がきついです。誕生日まで持つかな?」

めったに弱音を吐かない寂聴さんのことばに慌てた嶋田さん。

同じく連載を持っていた別の出版社の編集者と相談し、月ごとに連載を書いてもらうことを決めました。

(嶋田哲也さん)

「『ありがとう』って言われるかと思ったら、『なに勝手なことしてるの』って怒られました(笑)。年齢が年齢なのでこちらとしては心配だったのですが、書いてる時が一番幸せなのっていう風に、時折おっしゃるんですね。だから幸せなことを取り上げてしまったのかなと、反省しました。その後、少しずつ休載することもありましたが、『年齢には勝てないわね』なんておっしゃることも全くないんですね。それが本当に驚きで。書くのをやめたいと言われたことは1度もありませんでした」

「十二分に生き通した」

寂聴さんは晩年の連載で次のようにつづっています。

“戦争も、引揚げも、おおよその昔、一通りの苦労は人並にしてきたが、そんな苦労は、九十九年生きた果には、たいしたこととも思えない。人間の苦労は究極のところ、心の中に無限に死ぬまで湧きつづける苦痛が、最高ではないだろうか。

生きた喜びというものもまた、身に残された資産や、受けた栄誉ではなく、心の奥深くにひとりで感得してきた、ほのかな愛の記憶だけかもしれない。

結局、人は、人を愛するために、愛されるために、この世に送りだされたのだと最期に信じる。

(中略)

充分、いや、十二分に私はこの世を生き通してきた”

(講談社「群像」の連載 「その日まで」より)

もう一度寂聴さんと話ができるなら、嶋田さんはこう声をかけたいといいます。

(嶋田哲也さん)

「本当にお礼しかないのですが、それを言ったら『死ぬと思われているのかしら』と思われると思うので、『先生、良くなったら次は何を書きますか』と申し上げるのが編集者としての務めだと思っています」

瀬戸内寂聴さんに関しては、11月17日(水)午後10時からのクローズアップ現代+でも詳しくお伝えします。

NEWS UP瀬戸内寂聴さん 小説にささげた“いのち”

ご意見・情報 をお寄せください