科学と文化のいまがわかる

科学

サイカル研究室

ゴールドラッシュおきるか 深海に眠る金鉱脈

2022.05.27

黄金に輝く「金(きん)」は金貨や宝飾品に加工されて古くから富や権力の象徴とされてきました。この「金」についてのプロジェクトがいまひっそりと進行しています。

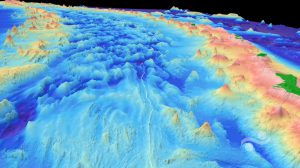

現場は伊豆諸島・青ヶ島沖の水深700メートルの深海。この場所で世界トップクラスの高濃度の金を含んだ熱水が噴き出していることがわかったのです。

なぜ深海で金なのか?。そのメカニズムの解明と金の回収技術の開発に挑む研究者たちがいます。カギとなるのは特殊な「藻」。

新たな海底資源の可能性に迫りました。

深海の“金鉱脈”

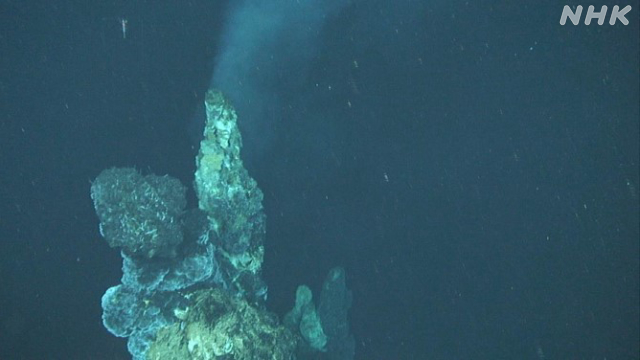

東京から南へおよそ400キロ。伊豆諸島の青ヶ島周辺の海域で2015年、東京大学の研究チームが海底から熱水が噴き出す「熱水噴出孔」を発見しました。

水深700メートルの深海のおよそ48平方キロメートルの範囲に数百の熱水噴出孔があると見られています。噴き出す熱水の温度は250度ほどで、最大で40メートルを超えるものも確認されています。ただ、熱水噴出孔はこれまでにも伊豆諸島の周辺でいくつか見つかっていたので、ここまでであればそれほど驚きではありませんでした。

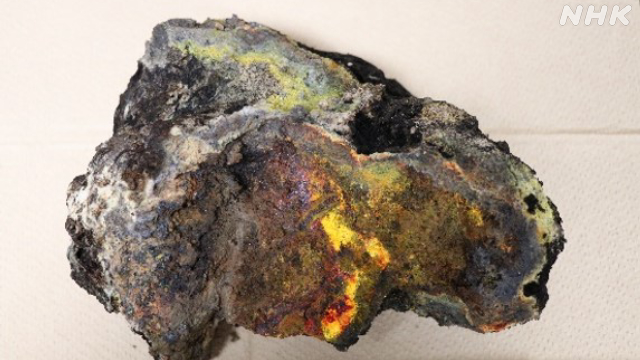

持ち帰った岩石を調べて研究者は信じられないような数値を目にします。それは「金」の濃度です。熱水噴出孔の周辺の岩石に含まれる「金」の濃度が平均で1トンあたり17グラム。世界の主要な金鉱山が1トンあたり3~5グラムなのに対してそれを大きく上回る値だったのです。

スペシャリストの調査開始

専門家も驚くような含有量の金が本当にあるのか。

海底資源のスペシャリスト、JAMSTEC=海洋研究開発機構の野崎達生主任研究員による本格的な研究航海が去年8月に行われました。

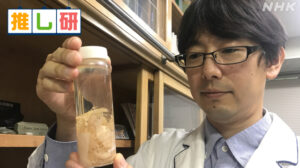

海洋研究開発機構 野崎達生さん

「最初に金の濃度を聞いた時は本当にこんなに高いのかと半信半疑でした。自分で調べないと気がすまず、それなら確認しようということになりました」

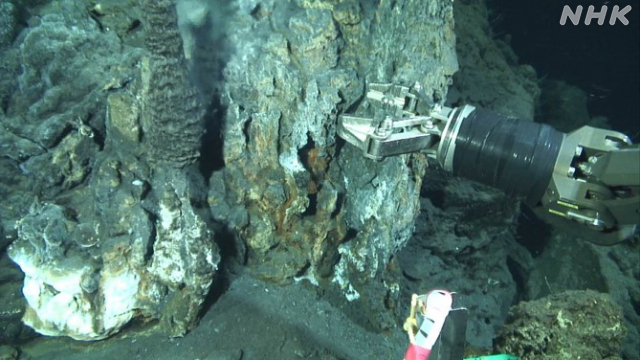

無人の探査ロボットを使った5回にわたる調査で熱水や周辺の岩石、それに噴出孔のチムニーと呼ばれる煙突状の鉱物も採取しました。

分析室に持ち帰って岩石に含まれる金の量を調べると、金の濃度が1番高いものでおよそ170ppmもありました。陸上の金鉱山では数ppmでも金があると採算がとれるといわれています。

海洋研究開発機構 野崎達生さん

「データを見た時は興奮が抑えられませんでした。ある程度、高いだろうと予想はしていたもののここまでとは思わずとても驚きました」

なぜ青ヶ島から金がでるのか?

熱水噴出孔が地下から金を運んできているのはやはり間違いないようです。しかし、どうしてなのでしょうか?。

熱水噴出孔は通常、1000メートルから3000メートルほどのとても深い海の底にあり、高い水圧の影響で300度を超える熱水となって噴き出します。この温度だと熱水は銅や鉄、亜鉛などの金属を多く溶け込ませます。一方の青ヶ島近くの熱水噴出孔は、水深が700メートルと比較的、浅く、熱水の温度も270度ほどと少し低いのが特徴です。この温度が、ちょうど金が溶け出しやすい温度なので、熱水が地下の金を集める役割を果たしている珍しい場所になっているのではと野崎さんは指摘しています。

ただ、それだけでは説明できないほど金の濃度は高く、ほかにも理由があるとみられますがわかっていないのが実情です。

海洋研究開発機構 野崎達生さん

「将来、有望な金の資源として注目される可能性があるので資源化を成功させたい」

金回収のカギは”藻”

その野崎さんに強い味方が現れました。

大手機械メーカー、IHIの技術開発本部に勤める福島康之さんです。航空エンジンの材料開発などを行っていました。

子どもの時に読んだ本の中に「海水中にはごくごくわずかしか金が溶けていませんが、海水は量が多いので総量では莫大な量になる」という話しがあったのを覚えていて、いつか金を取り出せたらいいなとアイデアをあたためてきたといいます。

その福島さんは、「ラン藻」と呼ばれる原始的な“藻”の一種を使って金を吸着できることを知り、これを応用できないかコツコツと研究・開発をしていました。この藻は、東北の温泉地でしか知られていない特殊なものでした。当初は研究費もなく周囲に相談できる人もほとんどいません。藻の培養方法などイチから始めたのです。

IHI 福島康之さん

「培養するための瓶や照明なども研究室にあるものを利用して手探りで始めました」

雑菌が混ざって廃棄したこともありましたが、試行錯誤を繰り返すうちに次第に順調に培養することに成功しました。

一方で福島さんを新たに苦しめたのが新型コロナの感染拡大です。

会社への出勤が原則、禁止となり藻の培養がストップしたのです。藻は世話をしないと10日も経たないうちに死滅します。福島さんは機材と藻を自宅に運び込んで培養を続けました。

野崎さんはこの“藻”の研究を知り、一緒に金を回収する構想で福島さんと意気投合するのですが、実用化するには吸着率を大幅に上げる必要がありました。

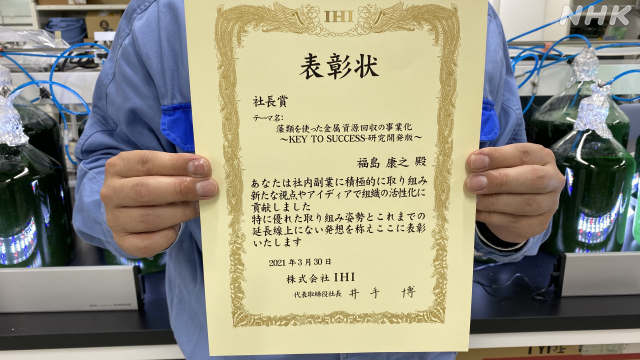

しかし、当時はまだ研究費がほとんどなく、改良のめどもたっていない状態でした。そこにチャンスが巡ってきました。社内で研究提案の公募があり、福島さんはあたためてきたこのテーマを応募したところ、社長賞に選ばれたのです。

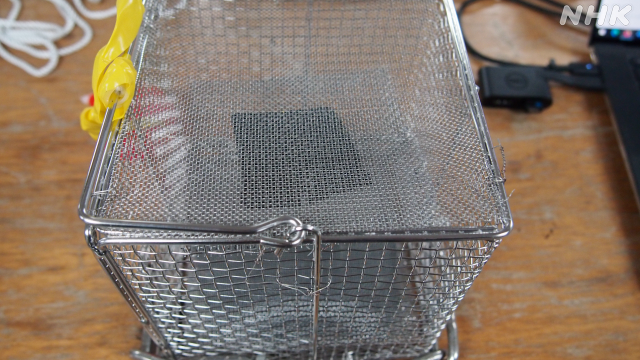

研究費がついて実験を繰り返した結果、藻を乾燥させて粉末にしたあと、シート状に加工することで吸着率が上がることを発見しました。

さらに、シート表面の反応を活性化するために、ライトの光を当てると効率がよりあがることも確認しました。

金回収 結果は2022年9月に

このシートは2021年8月、青ヶ島の熱水噴出孔に設置されました。回収されるのは2022年9月の予定です。

IHI 福島康之さん

この藻を使ったシートで実際に金が回収できることを証明したいと思っています。資源不足が大きな課題として表面化する中、私が開発した技術が少しでもその解決に貢献できればと願っています。

海洋研究開発機構 野崎達生さん

9月の結果が楽しみです。科学者としてはやはりなぜこの青ヶ島で高濃度の金が存在するのかも解き明かしたいです。いずれは海の底から資源を回収するような技術になることを期待しています。

深海の資源を利用する試みはコスト面から簡単ではないのですが、世界的な資源価格の高騰の中で、海底のゴールドラッシュを巻き起こすことができるのか、2人の挑戦が続いています。

2022年5月29日 おはよう日本「サイカル研究室」で放送

NEWS UP食べられても大丈夫!?~生き物たちの生存戦略~

NEWS UP「はやぶさ2」の“玉手箱”を開ける海の研究者たち ~「リュウグウ」の謎に挑む海洋研究のスペシャリスト~

NEWS UP「光」で魚を育てる 養殖新技術

ご意見・情報 をお寄せください