科学と文化のいまがわかる

文化

「聾者は障害者か?」若者の問いかけ

2022.01.25

「聾者は障害者か?」。

そう問いかけられたなら、私は思わず答えに窮してしまうだろう。

しかし、ある高校生が、この問いかけを力強く全国に向けて発信した。

生まれてからずっと耳が聞こえず、そうした環境で生きてきたことを、誇りに思っている女性だ。

今、「多様性」ということばが頻繁に世間で飛び交っている。

そのことばの意味を問い直すきっかけとして、ぜひ、彼女の文章を読んでほしい。

8万3000の中から選ばれた作品

一ツ橋文芸教育振興会が主催する「全国高校生読書体験記コンクール」。

ただの読書感想文とは異なり、本を読んだことで自分の内面や生活にどのような変化が起きたかを2000字以内にまとめる。

タイトルも独創的であることが求められるため、個性的で、高校生が書いたとは思えない力作も少なくない。

今回は全国から8万3538の体験記が寄せられ、8つの作品が入賞。

そうしたなかで最優秀の「文部科学大臣賞」に選ばれたのが、筑波大学附属聴覚特別支援学校の3年生、奥田桂世さんの「聾者は障害者か?」だ。

まずは読んでもらいたい。

以下、許可を得て、作品の全文を掲載する。

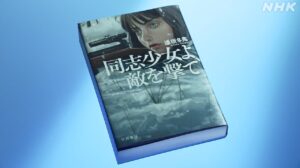

奥田さんが読んだ書籍は、脳科学者の中野信子さんと漫画家のヤマザキマリさんの共著・「生け贄探し 暴走する脳」だ。

「聾者は障害者か?」

多様性を認め合う、多様性を尊重する社会の実現といったようなフレーズを最近よく目にする。しかし、これらのフレーズは私たち人間にとって、矛盾している言葉なのではないだろうか。脳科学者である著者の中野さんは、「ヒトは、異なる内面、異質な外見を持った者を、執拗に排除しようとする。集団は異質な者をどうにかして排除しようと足掻く。これは集団を作ることで生き延びてきたヒトの特有の脳のクセなのである」という趣旨のことを述べている。

私は、中野さんが述べた人間の特性について正直驚いたが、この本を読んだ後、耳の聞こえない自分の存在や生き方について、見つめざるを得なかった。

私は先天性の聾(ろう)で、両親も祖父母も聾者という家庭で育った。学校も乳幼児期からずっと聾学校に通っていた。だから、幼少期は、健聴者のことをむしろ「普通ではない」と思っていた。しかし、聾学校小学部に上がると近隣の健聴者と公園でよく遊ぶようになり、学校でも地域の小学校と交流する機会が増えた。その経験によって、本当は自分の方が普通ではないのだと自覚するようになった。それでも、自分のことを可哀想だと思う気持ちは全く生まれなかった。

当時はその理由が分からなかったが、「聾文化」という言葉を知った今ならば答えられる。「聾文化」とは、聴覚という感覚を持たないことで発生した手話という言語や、視覚と触覚を重視した生活から生まれた文化である。私は、聾者というものは、健聴者とは異なる文化を持った、「少数民族」のようなものだと思えるようになったのである。

もしも、健聴者が生きる社会と聾者が生きる社会にはっきりとした境界があり、お互いに関わりを持たなかったら、社会で言われる「聴覚障害者」は全員、自分のことを「障害者」だと思わず、「聾者」という普通の人間として生きていたのではないだろうか。

しかし、現実はそうではなく、現実社会で生きていくためにはどうしても健聴者と共生しなければいけない。さらに、日本に住む聾者は「日本人」でもある。日本に住んで社会参加していくからには、日本語を習得し、様々な知識や技能を学び、日本文化に対する理解を深めることが必須である。

私の場合は、日本語とは異なる独特の語順や文法が存在する「日本手話」という全く別の言語を、第一言語として身につけた。だから、日本語を習得するためには、手話等が使える健聴者に教えてもらったり交流したりしなければいけない。また、様々な文化に触れたり学んだりしなければいけない。そのような教育や社会生活の場面で、音や音声の情報が使いにくく健聴者の行う方法だけでは学ぶことが困難なため、独自の方法が活用されるのだ。聾者としてだけではなく日本人としても生きていくために。そのことが「障害」「支援」という名称で語られ、健聴者に協力を求めることになる。そして、社会は私たちのことを「聴覚障害者」と呼ぶ。健聴者が中心の社会に足を一歩踏み入れたとたん、周りは私たちのことを異質な者と理解し、独自の方法で教育やコミュニケーションがなされ

る「障害者」と名付けるのである。

これは、最初に述べたヒトの特有の性質によるものなのだろうか。最近は法律が施行され、目立った「差別」や「排除」は少なくなってきたが、「可哀想」「大変だね」と上からの目線で見られることはなくならない。その要因は、他人を引きずり下ろすことで快感や安心感を得られる「シャーデンフロイデ」という、ヒトが根本にもつ性質にあるのではないだろうか。「障害者」と名付け、自分の持つ優位性を自覚して安心する心理が全体的に働くのかもしれない。「障害者」という言葉が消えてなくならないのはそれが原因の一つにあるのではないだろうか。

私は自分自身を「聴覚障害者」ではなく、「聾者」としてのアイデンティティを持つ、ひとりの人間として誇りに思っている。その一方で、補聴器や人工内耳を装用すれば、個人差はあるが音声言語でやり取りできる人もいる。だから、聞こえない人のタイプの違いを無視して「聴覚障害者」とひとくくりにして呼び、区別しているのは何だか乱暴なことにも思える。

私たちの住む社会には、本当に様々な人間がいると思う。自分たちと異なる人間を「異質なもの」として敬遠したり排除したりすることを「ヒトの脳はそういうもの」と当然のように考えて放置していたら、私たちの未来は明るくない。異なった文化を持っていても、異質であっても、何であっても、この世界に生きていることをお互いに受け入れる、尊重し合う姿勢が必要だ。そして、共に生きていくための合理的な配慮が普通にできる人間になるべきである。「障害者」という言葉を考え直すことが、「多様性」を維持する社会を実現する第一歩ではないかと強く思う。

「世界の見え方変わる」

選考会では、ほとんどの委員がこの作品に最も高い評価をつけたという。

「折々、思いもよらなかった斬新で、それまでの世界観を一新させるような“英知”に出会うことがある。奥田桂世さんの文章はそのような“英知”にみちている」(作家・辻原登さんの選評より)。

「聾者に囲まれた状況で、健聴者が『普通ではない』と思っていたという箇所で私が漠然と見ていた世界がぐらりと揺らぎ、反転した」「限られた文字数のなかで、世界が揺らぎ反転し、深く考えるという体験を読む側にさせてくれる、柔軟でありながら強固な体験記だ」(作家・角田光代さんの選評より)。

選考委員を務めた歌人の穂村弘さんに実際に話を聞くことができた。

委員たちの評価が、これほどまでに一致したケースは珍しいという。

(穂村弘さん)

「自分の中で長年深く考え抜いてきたことが本に触発されて文章になったという印象を受けました。この文章を読む前とあとでは世界の見え方が変わるような力のある文章だと思う。この体験記は単純な異議申し立てのような文章ではない。『少数民族』ということばを使っていることなど、すごくクリエーティブで、だから、すごく魅力を感じた。ぜひ多くの人に読んでもらいたい」

驚きだったという受賞

新型コロナウイルスの感染拡大で、1月24日に予定されていた表彰式は中止となった。

それでも、この体験記を書いた奥田さんにどうしても話を聞いてみたい。

私はオンラインでの取材を申し込んだ。

手話通訳を介しての質問に、奥田さんは丁寧に答えてくれた。

まずは、受賞を知らされたときの感想を聞いてみよう。

(奥田桂世さん)

「初めて知らされたときは、驚きのほうが大きかった。もともと作文を書くことが得意ではありませんでしたし。でも、受賞を聞いたあとで、もう一度自分の文章を読んでみると、自分の思いを多くの人に伝えることができたのだと、うれしくなりました」

漫画が日本語の教科書

生まれたときから耳が聞こえず、両親や祖父母も「聾者」という家庭で育った奥田さん。

趣味はバスケットボールやスノーボード、そして絵を描くこと。

学校の部活は陸上部に所属して、専門は砲丸投げ。

ただ、小学校低学年のころまでは、日本語を十分に読み書きできなかったという。

上達のきっかけは「漫画」だった。

(奥田さん)

「小学3年生か4年生のころに漫画にはまり始め、何回も読み返していました。そうすると、家や学校で教えられた日本語が漫画のセリフと結びつき、日本語の意味を理解できるようになってきました。苦労はありましたが、それよりも楽しいという思いのほうが大きかったと思います。

漫画は私にとって『日本語の教科書』と言える存在です。国語の教科書には、日常生活での友達との会話で、どんなふうに話を返せばおもしろいのか、書いてありません。でも、漫画は会話形式で書かれているので、そういう返し方もあるんだと学べるんです」

奥田さんが考える「多様性」とは

今回の作品の中で奥田さんは、自分たちが「聴覚障害者」と呼ばれることへの違和感を書いている。

「多様性」ということばが、日常的に使われるようになっているにもかかわらず…だ。

(奥田さん)

「私が思い描く『多様性』に富んだ社会は、障害を『個性』として捉えるような社会です。私は耳が聞こえませんが、そのおかげで補聴器さえ外せば周りが静かになります。ゆっくり寝られるし、物事に集中することもできます。また、耳が聞こえないことによって手話を身につけることができました。窓越しでも水中でも話すことができます。だから、ひとくくりに『障害者』と呼ばれることには違和感があります。聾者に限らず、“障害のある人”が健常者もできないようなことをやってのけることがあるでしょう。

『個性』を認め、自分と異なる人であってもお互いに尊重できるような社会が、本当に『多様性』のある社会だと思っています」

「自分の考えを発信しながら」

奥田さんは高校卒業後、大学に進学し、社会学や心理学などを学ぶ予定だ。

将来の夢や目標を聞いてみた。

(奥田さん)

「はっきりとした夢はまだ決めていませんが、私と同じように耳が聞こえない人の中には聴覚障害をコンプレックスだと感じる人がいます。

そうした人たちの助けになりたいという思いがあります。

将来は、自分の考えを発信しながら人と関わるような仕事に就きたいと思っています」

取材を通して、新たな世界が開かれるという経験をすることがある。

「聾者は障害者か?」

1人の高校生が発したこの問いかけから、私は大切なことを学ぶことができた。

またいつか、話を聞く機会があれば、彼女の目に社会はどのように映っているのか、聞いてみたい。