科学と文化のいまがわかる

科学

あなたの知らない“におい”の世界

2021.05.13

あなたの「思い出のにおい」は、と聞かれたら?

両親が作ってくれたカレーのにおい。

友達と遊んだ海のにおい。

好きな人がつけていた香水のにおい。

そう、においは個人の記憶と深く結び付いている。

他の人には、正確に伝えることができないほど、複雑で豊かなにおい。そのにおいを客観的に捉える技術が誕生した。

“AI嗅覚”が、私たちの生活を大きく変えるかもしれない。

そもそも“におい”ってなに?

朝、コーヒーを飲む。

鼻こうをくすぐるよい香りが目を覚ましてくれる。

私たちの鼻は、空気中を漂う目に見えない小さなにおいの分子を捉え、その情報が脳に伝わると、分子の組み合わせのパターンと記憶を照合して、何のにおいかを判断している。

コーヒーの香りに、含まれるにおいの分子は、なんと約800種類。そして、そのにおいの分子は、40万種類以上あることがわかっている。1つのにおいは、数百から数千の種類のにおいの分子が混ざり合ってできている。それほど、においは複雑だ。

また、私たちは、生活の中で、ガス漏れがおきているかどうか、食べ物が腐っているかどうか、子どもがおむつにうんちをしたかどうかなど、においでさまざまなことを判断している。

驚くほど多くの情報が含まれているにおい。これまで、その情報を取り出し、十分に活用することができてこなかったが、ついにある日本人研究者が開発した「AI嗅覚センサー」で、その実現が大きく近づくことになった。

超小型&超高感度

その研究者は、吉川元起さん。物質・材料研究機構のグループリーダーだ。

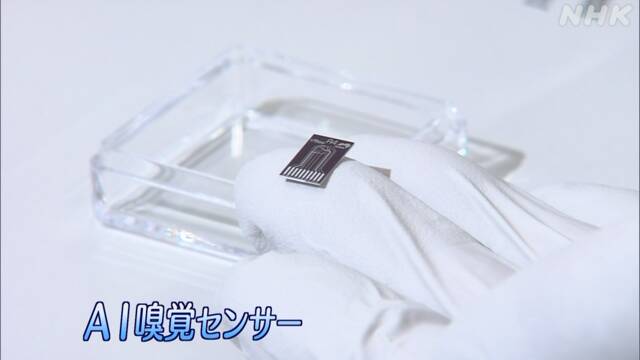

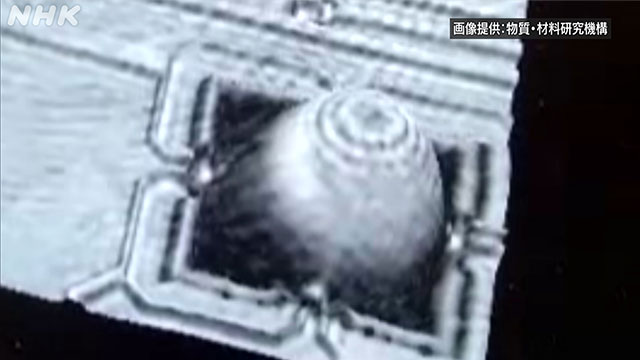

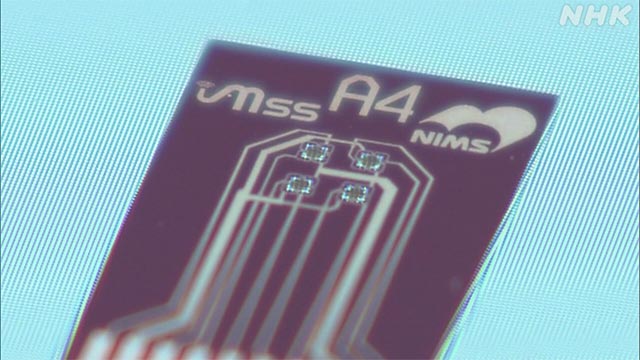

吉川さんの研究室を訪れると、1センチに満たないチップを見せてくれた。チップには、さらに小さな1ミリに満たない丸い膜が、4つ付いていた。

これがにおいを捉えるセンサーだという。

吉川元起さん

「センサーそのものは、髪の毛の太さぐらいの大きさです」

このセンサー、においの分子がわずかでも吸着すると、上下に“たわむ”。においの種類に応じてたわむ大きさが異なる。

膜の変化を電気信号として検出することで、さまざまなにおいを識別することができるという。

開発した「AI嗅覚センサー」は、におい成分の分子を個別の種類ごとではなく、人間の鼻と同じように、においの分子の組み合わせを全体で一組の信号として認識する。

信号のパターンを、AIが学習することで、何のにおいかを判断することができる。

「新技術で100倍くらい感度があがった。これまで測定が難しいと思われていたにおいにも使える可能性がある」

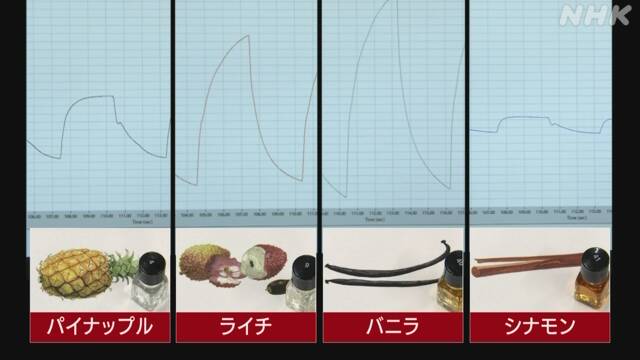

吉川さんは、このセンサーの性能を、ソムリエを目指す人が訓練に使う、花やフルーツなどの香りのサンプル集を使って調べた。

すると、54種類のにおいのサンプルをすべて正確に区別することができた。

「非常に感度が高く、サイズが小さく、いろいろなにおいに対応できる。現在さまざまな分野で実証実験を進めている」

センサーが目指すのは“ゾウ”の鼻だ。

嗅覚が優れた動物としては犬が思い浮かぶが、実は最もにおいを識別できるといわれているのはゾウだ。

人間の鼻はおよそ400種類のセンサー、受容体でにおいを識別しているが、ゾウは受容体を犬の2倍以上、ヒトの5倍のおよそ2000種類持っている。

きっかけは“かぜ”

吉川さんが夢のセンサー技術を思いついたのは、スイスのバーゼル大学での2年間の研究期間がまもなく終わる2009年の2月ごろだった。

当時は、水泳の飛び込み台のような、片方が固定されて別の端は自由な板状のセンサーが常識だった。

薄い板に物質が吸着すると板がたわむので、そのゆがみを計測していた。ただ、感度が低かった。

どうすれば感度が上がるか。

1986年にノーベル物理学賞を受賞したハインリッヒ・ローラー博士とともに研究を進めたが、ある程度まで性能を上げられるものの、決め手に欠けていた。

そんなある日、かぜをひいた。

それでも考え続けようと、ベッドに入ったまま、もうろうとする頭で過去の論文を眺めていた。

そのときだった。

「飛び込み台じゃなく、円形にしてみればいいんじゃないか」

アイデアは、それまで当たり前だと考えられていた電極の数と配置を、がらりと変えるものだった。

「寝込んでいたときに、布団の中で新しい構造がひらめき、すぐに飛び起きてパソコンでシミュレーションしたところ、飛躍的な感度向上が確認できた」

感度は100倍以上も向上。機械的、電気的な安定性も飛躍的に向上し、一気に実用化が現実的なものとなった。

吉川さんはその年に帰国し、物質・材料研究機構で新しいセンサーの設計に取りかかり、1年ほどかけて試作品を完成させた。

おいしい酒造りにいかす

新しい技術で私たちの生活のなにが変わるのか。

センサーの誕生からおよそ10年。いま、実証実験がさまざまな分野で進められている。

そのひとつが、500年近い歴史を持つ新潟県の酒蔵だ。これまで、酒造りのカギとなる発酵を止めるタイミングは、杜氏が経験に基づいて判断してきた。

吉乃川 杜氏 藤野正次さん

「できたばかりのものは、まだ若い、青リンゴみたいな香りがします。発酵は順調です。今までは、自分の感覚というか、自分の物差しでしかやっていなかった部分があります」

この酒蔵では、酒を発酵させるタンクにAI嗅覚センサーを取り付ける実験を始めた。職人たちのにおいの感覚を、AI嗅覚センサーで客観的に把握し、職人の技を、データで可視化した。

日々の体調や湿度や温度といった周囲の環境によって感じ方が変化してしまうにおいを、正確に伝えることができるようになった。安定した酒造りにつながるうえ、技術の継承にも活用していきたいとしている。

吉乃川 生産本部長 有本圭吾さん

「香りの感覚は個人差が大きいですが、酒造りでは大事な判断のポイントになります。数値化・見える化することで、酒造技術をより若い後継者たちに伝えることにも活用できればと思っています」

果物の食べ頃を見極める

そして、においといえばやはり食べ物!

AI嗅覚センサーで果物の食べ頃を見極める。

青森県の弘前大学が研究しているのは、洋なしのラ・フランス。収穫後「追熟」させなければ食べ頃にならないが、色など見た目で熟れ具合が分からないことが課題だった。

実を触れば、ある程度熟れ具合はわかるが、それでは傷んで売り物にならなくなる。

そこで、果物が熟すうちに出てくる甘い香りをセンサーで捉え、においで最適な熟れ具合が分かるようにした。熟れ具合と実のかたさの関係を、AIに学習させておくことで可能になる。

ほかにも、マグロの刺身の鮮度を判別する研究も進んでいる。

AIが刺身の中で増殖する菌の数とにおいの関係を学習し予測する。食中毒の防止や、まだ食べられる食品が捨てられるフードロスを減らすことにもつながると期待されている。

弘前大学 農学生命科学部 張樹槐教授

「将来はセンサーを組み込んだスマートフォンで、食品のにおいをチェックできるかもしれない。においを手軽に検出できれば食品の廃棄の削減につながり、社会全体にとっても有意義な結果になるのではないか」

牛乳の生産現場で

牛が嫌う“におい”を捉えることで、牛乳の生産を増やそうという実証実験も始まっている。

乳牛に与える餌の品質を、AI嗅覚センサーで判別しようと、農研機構が千葉県の牧場でことし2月から実施している。

乳牛に与える牧草は、保存ができるように発酵させて作られる。(牧場でよく見るフィルムに包まれた牧草ロールは、牧草を包んで発酵させるためのものだ)

ところが、牧草に含まれる水分が多いなど条件が悪いと、意図しない菌が繁殖、牛は、えり好みして食べなくなる。

この時に、牛が嫌うにおいを発しているが、牛の鼻の受容体は人間の3倍ほど。このにおいは、よほど熟練した人でもうまく判別できない。

千葉県の牧場を運営する髙橋憲二さんは、経験によって発酵の具合を確かめてきたが、餌の品質を確保できない場合もあったという。牛の食欲が減退すると、乳の量が減ってしまう。

餌の品質が保たれず、乳の量が減ることによって、こうむる損失は、全国で年間1700億円に上ると国は試算している。

実験では、AI嗅覚センサーは、品質のよい餌と品質が普通の餌のにおいの違いをはっきりと区別することができた。

そして、品質のよい餌を与えた牛は、数%多く食べることもわかった。センサーの活用で、健康でよりたくさんの乳を出してくれるようになると期待している。

髙橋憲二さん

「感覚と実際に測定するのは、すごく差がある。牛を健康に飼う指標が増えるわけですから、経営がうまくいくようになる」

さらに、実験では、牛の出す乳のにおいから牛の体調を管理できる可能性のあるデータも得られた。

牛一頭一頭から出る牛乳を小瓶に分け、研究室に持ち帰って測定。すると、体調を崩しかけている牛の乳には、特有のにおい成分が含まれることがわかった。

これまでは、牛が体調を崩した後でなければ気付くことが難しかったが、AI嗅覚センサーを使うことで、体調が悪くなりかけている牛に、早めに栄養剤を投与するなどの対処ができるようになると期待される。

農研機構 中久保亮主任研究員

「すごくにおいが出ているものは、体調が悪い牛が多いという傾向が分かってきています。健全な酪農経営は、牛の幸せからと言えると思いますが、調子が悪くなりそうな時に発見して、調子が悪くなる前に処置をしてあげるというのは酪農家にとって大きなメリットがあります」

においで“がん”発見へ

まだ研究段階だが、私たちの命を救うかもしれない実験も進められている。

人が吐く息からの“がん”の早期発見だ。茨城県立中央病院と筑波大学では、患者の呼気のにおいを調べている。がん細胞からは、正常の細胞とは異なるある種の特徴的なにおいが出ていることが分かっている。

このにおいは、がん細胞から血液中に放出され、肺を通って呼気の中にも含まれる。このにおい成分をAI嗅覚センサーで捉える。

茨城県立中央病院 小島寛副院長

「現在のがん検診は、がんの種類によって個別の検査を受ける必要があるため時間と費用がかかり受診率が50%程度にとどまっている。呼気による検査で、がんの種類に関係なく1回の検査でスクリーニングできることを目指したい。がんの早期発見が飛躍的に改善される可能性を秘めていると考えている」

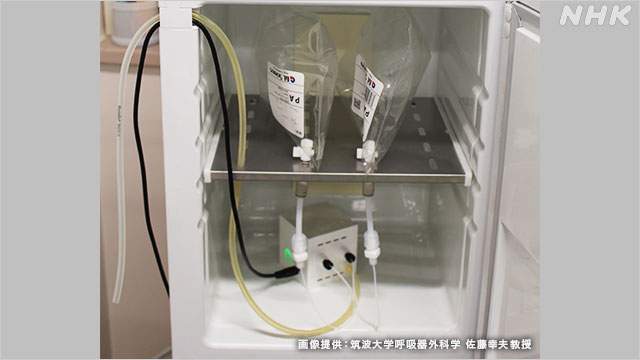

また、筑波大学の佐藤幸夫教授は、肺がん患者の呼気のにおいが手術の前と後とでどう変わるか調べた。

手術当日の朝に袋に呼気を入れてもらい、手術後1週間と1か月後に呼気を採取。部屋や温度、湿度を同じ条件で採取したところ、8割の精度で肺がんを患っているかどうか判別できることがわかった。

筑波大学 佐藤幸夫教授

「肺がん検診は、いまはX線CTを撮る必要があるが、嗅覚センサーなら簡単に検査でき、放射線の被ばくの心配もなく、多くの人をスクリーニングできる。術前、術後のデータでは、見分けられる可能性があるところまで来た。さらに次のステップに研究を進めたい」

“人工嗅覚”の未来

私たちは、においで危険を察知したり快適なにおいを求めたりと、においを通じてさまざまなかたちで周囲の環境と接している。

AI嗅覚センサーは、土砂災害の前兆現象の土のにおいや、人間の鼻ではわからない有害物質のにおいを検知して避難につなげる活用法も検討されている。

人間は緊張したりストレスを感じたりすると独特のにおいが出るが、においから人の感情などがわかり、においによる相性診断などのサービスも生まれることも考えられる。

取材を通して、超高感度のセンサーとAIの分析力の組み合わせは無限に広がっていると感じた。

AI嗅覚センサーによって得られる新たな知見は、私たちの暮らしにかつてない多様な変化をもたらす。

そんな時代が、すぐそばに迫っている。

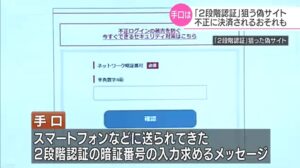

NEWS UP謎のメッセージ 耳をすませてみたら…

NEWS UP“最恐”ウイルス蔓延

NEWS UP幻の裸婦像-120年ぶり展示

NEWS UP二重のまち 語らない被災者 知りたい若者

ご意見・情報 をお寄せください