科学と文化のいまがわかる

文化

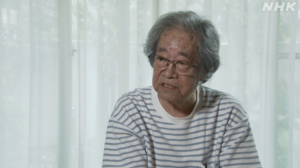

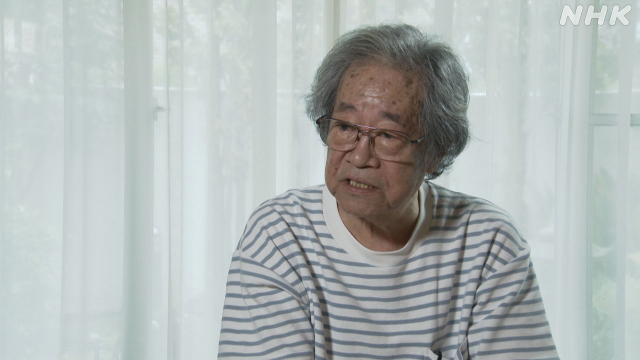

“自然”と生きる尊さを描く 漫画家・矢口高雄さん

2020.12.17

自然をテーマに数多くの人気作品を描き、漫画の文化を守る活動にも力を入れた。

長きにわたり日本の漫画界をけん引してきたが、2020年11月20日、すい臓がんのため、81歳で亡くなった。その1年3か月前の2019年8月。矢口さんはNHKのインタビューで、こう語っていた。

「みんな、あしたの、あさっての幸せを求めて必死に生きているんだということを、一生懸命伝えたくてね」。

秋田に生まれ、自然とそこに根ざした暮らしを見つめ、表現してきた矢口さん。

このことばに込められた思いを、その足跡とともにひもといていく。

少年時代の原体験が漫画のテーマに

矢口さんは1939年、今の秋田県横手市増田町に生まれた。

かやぶき屋根の家々が立ち並び、冬には一面が深い雪に覆われる農村での生活は、自然といつも隣り合わせだった。

矢口さんの少年時代の遊びと言えば、魚釣りや昆虫採集。

取材のなかで、山に出かけ漆にかぶれて発熱した思い出を語っている。

「死にたくないということで、命は大切だということがわかりました。

自分だけじゃなく友達の命も。これはなんとすばらしいことを学んだと思いますよ」。

自然のなかで遊び、そして学んだ少年時代の体験が矢口さんの漫画の土台になっていく。

手塚漫画との出会い

一方、矢口さんの漫画家デビューは、早いものではなかった。

矢口さんが漫画家を夢みたきっかけは、小学生の時に読んだ手塚治虫さんの漫画だった。

農村での暮らしからは想像できない「都会的・科学的」な手塚作品に、すぐに夢中になったという。

矢口さんは高校を卒業後、地元の銀行に12年間勤めたが、漫画への情熱は消えず、1970年に仕事をやめて上京。30歳でプロデビューした。

その3年後に発表した「幻の怪蛇バチヘビ」が、漫画家生活の大きな転機となる。

秋田でのみずからの体験をもとに未知の生物「ツチノコ」を描いたところ、大人気となり、「ツチノコブーム」の火付け役となった。

手応えを感じた矢口さんは、その後、少年時代の体験や秋田の風景をベースに、自然をテーマにした独自の作風を確立していく。

同年、代表作「釣りキチ三平」の連載を開始。美しい自然の中で魚釣りに奮闘する主人公・三平の姿は、全国に釣りブームを巻き起こした。

「手塚治虫さんが体験したことのないものを描くわけ。僕には釣りと昆虫採集が少年時代の強い思い出としてあるので、これを描いたら手塚治虫さんに並べるんじゃないかと思って」

自然を守り 自然を恐れる

多くの人を魅了し、人気作品となった「釣りキチ三平」。主人公の三平を軸にした物語には「自然を守る大切さ」という矢口さんのメッセージが込められている。

そのひとつが、「釣りキチ三平 平成版(1)地底湖のキノシリマス」(2001年発表)。

秋田県の田沢湖だけに生息し絶滅したとされたクニマスを主人公が別の場所で見つけるが、発見場所を秘密にするというストーリーだ。

その9年後の2010年、山梨県の西湖でクニマスが生き残っていたことが確認される。

かつて西湖にはクニマスの卵が放流され、発見されたのはその子孫とみられ、日本中から注目された。

「漫画みたいな話じゃないのというのが最初の印象でしたね。これからどうやって田沢湖にクニマスが住めるように環境を整えていくか、そういう頭になったんですね」

一方で矢口さんは、自然の厳しさにも目を向けた作品を残している。

「激涛」という作品では、1983年に起きた秋田県沖を震源とする日本海中部地震を取りあげている。

当時、海辺にいた人の体験などをもとに、津波の様子やその恐ろしさを克明に描いた。

「描いていて、つらい話なんですけれども、日本は地震大国ですし、ひとつの備えになってくれればいいなと思って描いています」

懸命に生きる価値を伝えたい

矢口さんは、自然に根ざした暮らしと文化も、一貫して描いてきた。

秋田県北秋田市で伝統的な狩猟生活を送る山村の人々の姿を描いた「マタギ」。

雪深い農村で生きる人々の姿を克明に描いた「おらが村」。

これらの作品には、そこで暮らす人たちの価値観もリアルに描かれている。

例えば「おらが村」で描かれる、とめどなく雪が降り積もる厳しい冬を乗り越え、早春に土から顔を出した福寿草を見て感じる幸せ。

都会から帰省した人の「ふるさとの風景や暮らしは、昔のままであってほしい」ということばに違和感を感じながらも、自然の中で力を合わせ暮らす家族や地域の絆。

矢口さんは若いころ、自然を守ることと文明の恩恵を受けることの狭間で思い悩んだが、少年時代を思い出して自然を守る大切さに立ち戻ったと取材の中で語っている。

矢口さんは30歳まで秋田で過ごしたあと上京し、都会で生活を送った。

そこで改めて、自然とともにあった少年時代の「幸せな時間」を感じたのかもしれない。

「みんな、あしたの、あさっての幸せを求めて必死に生きているんだということを、一生懸命伝えたくてね」。

このことばには、豊かな自然と文化を守り、そこで懸命に生きることの価値を忘れないでほしいという矢口さんのメッセージが込められている。

未来に受け継ぐ漫画の文化

矢口さんは晩年にかけて、こうしたメッセージを託した漫画の文化を守る取り組みも大切にしてきた。

その拠点が、矢口さんの出身地・横手市増田町にオープンした「増田まんが美術館」だ。

漫画の礎ともいえる原画の展示施設を作りたいという矢口さんのアイデアが糸口となり、旧増田町が美術館を建設した。

美術館は矢口さんの協力のもと、散逸や劣化の懸念がある漫画の原画を保存する事業に取り組んできた。

2019年にリニューアルし、原画をデジタルデータとして保管する取り組みを始めたほか、2020年には国内で唯一となる原画の保存に関する相談窓口も設置した。

今では180人を超える漫画家の原画、40万点以上を保管し、さまざまな作家の原画の企画展も定期的に開かれている。

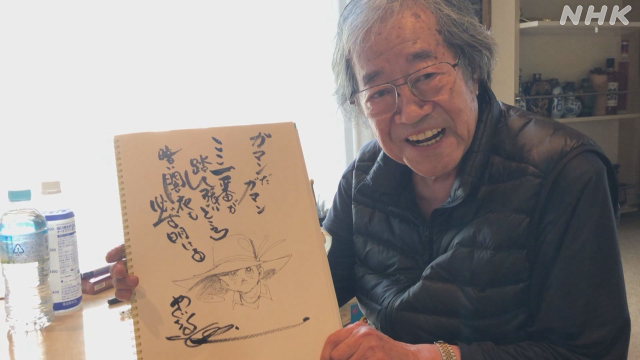

矢口さん自身も、すべての作品の原画を美術館に寄贈し、企画展もたびたび開いてきた。

その背景には、若い世代に原画を見てもらい、未来の漫画家を育てたいという思いがある。

「少年少女に大きな勇気を持ってもらいたい。プロの漫画家の描いた原画に触れることで、第2の矢口高雄、第3の矢口高雄が出てくれたらいいなと思います」。

矢口さんが亡くなった2020年11月20日。

まんが美術館では、矢口さんのプロデビューから50年を祝う企画展が開かれていた。

ここには、亡くなる約2か月前、病気の治療中だった矢口さんから寄せられたメッセージが飾られていた。

「期待だらけだ。日本のマンガ原画の保存の中心として活躍してほしい」

この矢口さんの志は、未来に向け受け継がれている。

長年、矢口さんと原画の保存活動を続けてきた大石卓館長は、美術館として漫画文化を守る取り組みを発展させたいと話している。

「すべての礎を矢口先生が作ってくれた。原画の保存に取り組む仲間をどんどん増やしながら、オールジャパンで原画保存ができるように、拠点になっていきたいと思います」