科学と文化のいまがわかる

文化

平和資料館 コロナ禍をどう乗り越える?

2020.08.21

戦争の記憶を伝える大切な役割を担ってきた、地域の平和資料館。

終戦から75年がたち、入館者の減少や語り部の高齢化などで運営に行き詰まり感じる施設も少なくありません。さらに、今年は新型コロナウイルスの影響で、直接足を運んでもらうことがいっそう難しくなっています。苦境をどう乗り越え、伝承の場を守っていくのか。新たな伝え方の模索が始まっています。

4割が財政難に直面

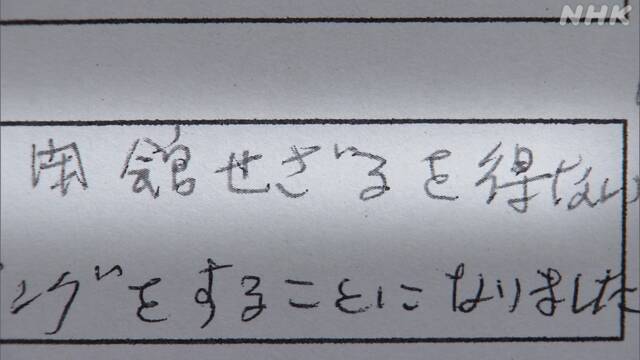

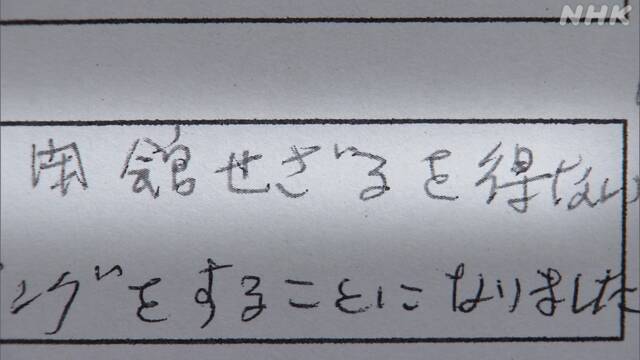

「ギリギリまで追い詰められている」「閉館せざるを得ない」。

全国の平和資料館を対象に行ったアンケート調査に寄せられた声です。

調査は、平和資料館の関係者で作る団体「平和のための博物館国際ネットワーク」が戦後75年の節目に合わせて実施。7月に全国の90の資料館に調査票を送ったところ、6割あまりにあたる57施設から回答を得ました。

この中で、新型コロナウイルスが施設の今後の計画にどのような影響を与えたか、複数回答で尋ねたところ、感染拡大によって入館料やグッズ販売などの収入が落ち込んだことで、「財政上の困難に直面した」と答えた施設が4割近くにあたる21か所にのぼり、「閉館も検討せざるを得ない状況に陥った」という施設も5か所ありました。

また、戦後75年の企画の実施の有無を尋ねたところ、計画していると回答した32施設のうち、新型コロナウイルスの影響で「中止した」が14か所、「延期した」が5か所ありました。

(調査にあたった立命館大学国際平和ミュージアム安斎育郎名誉館長)

「予想を超えた深刻な事態もあることが分かりましたね。このまま厳しさに負けて何もしないと本当に廃れてしまって、平和博物館としての社会的機能が果たせないような状態になってしまう」

再起のカギは“若い世代”

そんな中、若者の関心を集めようと努力してきた平和資料館では、新たな挑戦が始まっています。

那覇市にある「不屈館」。アメリカ占領下の時代に那覇市長を務め、本土への復帰運動に尽力した瀬長亀次郎の功績とともに、沖縄の戦後史を学べる施設として、平成25年にオープンし、県外からの観光客を中心に毎月500人ほどが訪れていました。

しかし、新型コロナウイルスの影響でことしの上半期の入館者数が、前の年の同じ時期と比べて8割あまり減少し、経営難に陥ったことから、ことし6月にクラウドファンディングを立ち上げ、インターネット上で寄付を呼びかけました。

すると、「コロナに負けないでほしい」とか、「絶対になくしてはならない」などの応援メッセージとともに全国から支援が寄せられ、開始からわずか1か月で、ひと月の運営資金の5倍にあたる570万円以上の寄付が集まったのです。

(内村千尋館長)

「本当にびっくりでしたね。寄付をしてくれたのは自分たちが知っている範囲の人ではなくてほとんどが知らない方で、本当に感動しています」

思わぬ反響に背中を押され、若い世代に向けた新たな情報発信も始めています。資料館のSNSを開設し、毎日、展示資料の情報などを更新。さらに、若手デザイナーと共同でグッズも開発しました。ネット上で販売し、運営資金にあてる準備も進めています。

(内村千尋館長)

「お客さんが来るまでには時間がかかると思いますので、ここに来なくても本・資料が買える体制を作りながら、今までとは違う方法を考えていきたい」

新たな伝え方の模索も

戦争の記憶をどう伝えていくのか、新たな手法に活路を見いだす資料館もあります。

名古屋市にある「戦争と平和の資料館ピースあいち」では、新型コロナウイルスの影響でことし4月から2か月間臨時休館を余儀なくされ、6月に再開したあとも来館者数が例年の4分の1ほどに落ち込んでいるということです。また、ことしの夏に戦後75年に合わせた企画展を計画していましたが、準備が間に合わず、来年に延期せざるを得なくなりました。

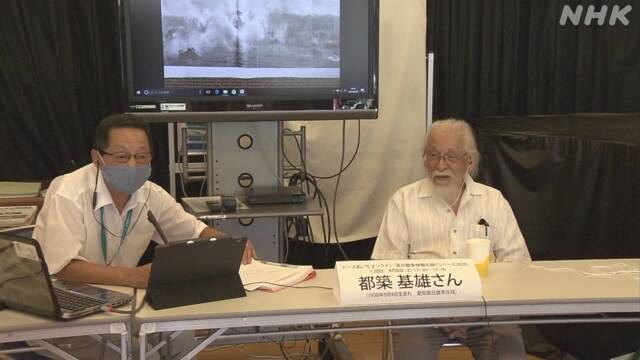

その代わりに行ったのが、空襲を体験した人の声をオンラインで届ける試みです。毎年夏に行っている戦争体験者が当時の体験を語り継ぐ催しを、8月8日、初めてオンラインで実施。終戦間際に2500人以上が犠牲となった豊川空襲を経験した都築基雄さん(89)が、ビデオ会議システムを使って当時の経験を語りました。

(都築基雄さん)

「たくさんの遺体が道路に散らばっておるんですね。それをリヤカーで拾い集めるんです。腕も足も胴体も頭もあちこちにばらばらに落ちているんです。親友も死にました。今思っても涙が出てくる」

参加者はこれまでほとんどが愛知県内からでしたが、今回は県外や子どもの参加が大幅に増えたということで、これまでおもに地元でしか知られていなかった空襲の記憶に全国の人たちがもっと知りたいと関心を示しました。

(ピースあいち 宮原大輔館長)

「意外でしたのは遠方からの申し込みがかなり多いということですね。これまでのスタイルとは違う継承というのものを追求していきたい」

次世代に語り継ぐために

アンケート調査にあたった専門家は、次の世代に戦争を語り継いでいくために、今こそ資料館どうしの連携が欠かせないと指摘します。

(立命館大学国際平和ミュージアム 安斎育郎名誉館長)

「災い転じて福となすということばがあります。新型コロナの影響で非常にやっかいな体験をしましたが、それを乗り越える技術を普及し開発していくというのはとても意味のあることだと思います。こうやったらうまくいった、うまくいかなかったと、体験を共有し合うことが大事」

地元では語り継がれていても、教科書には出てこない戦争の悲劇は全国各地にあります。オンラインで多くの人がそうした歴史を知ることができれば、戦争の記憶を社会全体で共有することにもつながります。その大きな役割を各地の平和資料館がこれからも担っていけるかどうか、戦後75年の今、まさに正念場です。