科学と文化のいまがわかる

文化

そっくり! 浮世絵と中国版画 その意外な関係とは

2020.02.13

日本を代表する芸術の1つ、浮世絵。その成立過程に一石を投じる研究結果が明らかになりました。鍵を握っているのは、同じころに中国・清で制作されていた「中国版画」。その知られざるコレクションを手がかりに、国内外の研究者が3年に及ぶ調査を進めた結果、深いつながりが見えてきました。

専門家も驚く大量の作品群

広島県廿日市市の瀬戸内海を一望できる高台にある「海の見える杜美術館」。ここで4日にわたって研究会が開かれ、国内外の研究者、50人余りが集まりました。

お目当ては、この美術館が所蔵する中国版画。

ここには清の時代(17~20世紀)に制作された1000点に上る世界有数のコレクションがあり、このうちおよそ270点が研究者に公開されたのです。

その多くは初公開とあって、研究者たちは時間を惜しむように作品を1点ずつ見て回っていました。

中国版画は風景や人物を色鮮やかに刷りだした庶民向けの版画で、作品は日本をはじめ世界中に広がり、各国の芸術家たちに影響を与えたと見られています。

しかし現存する作品が少なく、世界の美術との関係については、これまであまり研究が進んでいませんでした。

そこで海の見える杜美術館は、3年前に国内外の専門家で作る研究会を立ち上げ、本格的な調査・研究を続けてきました。

中国版画が浮世絵の手本に!?

その中で分かってきたのが、日本の浮世絵との関わりです。

美術館によりますと、中国版画が浮世絵に影響を与えた可能性については一部の専門家が指摘していましたが、断定できる根拠は示されていませんでした。それが研究会の調査によって、浮世絵との深い関わりがうかがえる中国版画の作品が複数見つかったのです。

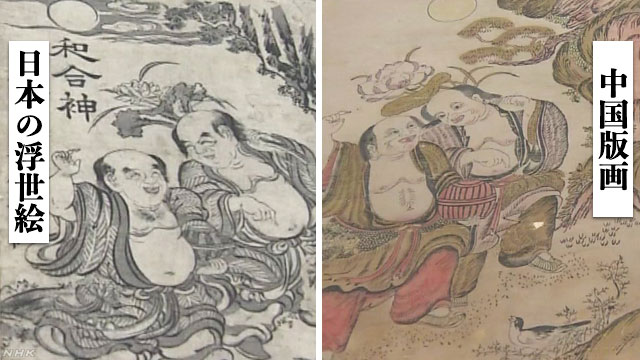

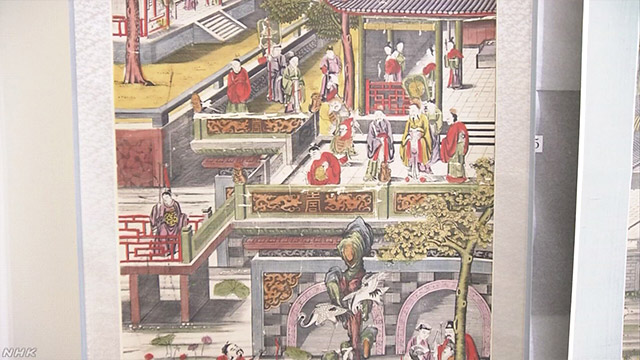

例えば、菊川英山の「萬事吉兆圖」。2体の神の周りに縁起物のハスの花や貨幣などが描かれています。

同じ題名の中国版画の作品と並べてみると、まさにうり二つ。制作時期を比較したところ、英山の作品のほうが新しく、中国版画を模倣した可能性が高いことが分かりました。

また、喜多川歌麿(二代目か)の浮世絵「和合神之圖」も、もとになったと考えられる中国版画が見つかりました。こちらもそっくりですが、よく見ると浮世絵のほうが精密に描写されています。中国版画をただ模倣するのではなく、作品としてさらに発展させようとしたことがうかがえます。

浮世絵の「技法」にも中国版画の影響か

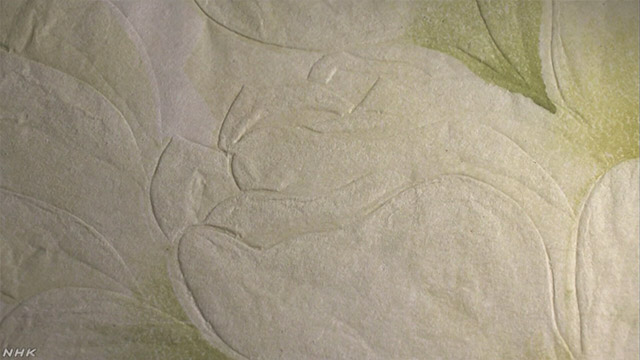

中国版画の影響は、技法にも見られます。

複数の色を重ねた「多色刷り」や、色をつけずに刷って凹凸模様を作り出す「空ずり(からずり)」は、いずれも浮世絵によく見られる技法ですが、作品の年代を調べていくと、中国版画で先に用いられていたことが分かってきました。

浮世絵が日本で独自に発達した芸術ではなかったとなると、意外に思われる方もいるかもしれません。しかし、当時の絵師たちにとって中国の作品はよい手本であり、国内に持ち込まれた作品を熱心に研究し、どうやったら再現できるか試行錯誤を重ね、その結果身につけた新たな技法や工夫を独自に発展させていったのです。

海の見える杜美術館 学芸員 青木隆幸さん

「文字や宗教などと同じように、当時の日本では中国のすぐれた文化や技術を取り入れることに抵抗はなく、浮世絵の絵師たちも中国版画のよい部分を積極的に取り入れて、自分たちの作品に生かしていったのではないか」

逆に浮世絵が中国版画に影響与えた可能性も

一方、明治時代ごろの作品を見ると、浮世絵が中国版画に影響を与えていた可能性も浮かびあがってきました。

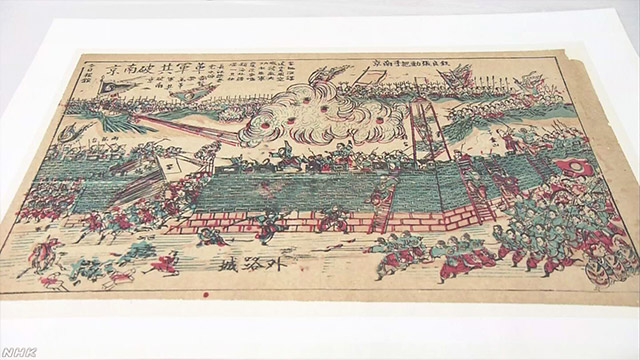

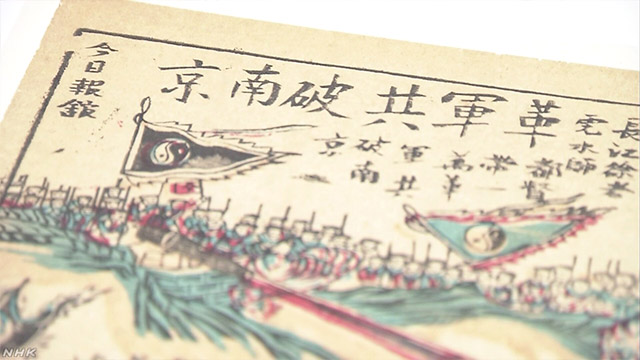

明治時代に入ると、日本では時事的な題材をテーマとした浮世絵が作られるようになり、西南戦争では、戦いの様子を伝える浮世絵が連日のように制作されました。

中国版画で時事的な作品が見られるようになるのは、それより後のこと。このため、版画を新聞のように情報媒体として制作するという発想は、日本から中国に伝わった可能性があるということです。

研究会の委員長を務める上智大学の小林宏光名誉教授によりますと、鎖国を続けていた江戸時代の日本にとって、中国は世界を知る数少ないパイプになっていました。一方で中国も、他国から取り入れた技術を活用して独自の発展を遂げる日本から刺激を受けていたと言います。

小林宏光名誉教授

「日本の浮世絵の源流が中国版画にあることは明らかで、きょうだいのような関係だと言える。これまでほとんど研究されてこなかった版画による日中の美術交流を考えることは、お互いの文化を理解するうえでも大変意義深いものだ」

西洋美術にも影響受けた中国版画

中国版画とほかの地域との関係はどうなのか。研究会は、アジアの他地域やヨーロッパの美術との関係についても検討を重ねてきました。

例えばこちらの中国版画の作品、ヨーロッパの作品で使われていた遠近法を用いて、町並みを表現しています。

西洋美術に触れた中国の芸術家たちが、その技法を自身の作品に取り入れたと考えられます。こうした技法はその後、日本でも広まっていきますが、中国版画で先行して取り入れられていたことになります。

従来、西洋から直接日本に伝わったと考えられてきましたが、西洋から中国、そして日本へと段階的に取り入れられていた可能性も出てきたのです。

さらなる発見に期待

美術館が所蔵する作品のうち、研究会で確認できたのはまだ3割ほど。残る作品の中にどんな発見があるのか、研究会のメンバーたちも期待を寄せています。美術館では今後の調査・研究も踏まえて、再来年にも作品を一般公開する予定です。

中国版画は数百万枚以上、流通したと言われていますが、その研究は始まったばかり。美術の歴史を塗り替えることになるのか、これからも注目です。