科学と文化のいまがわかる

科学

AIが変える 天体観測の常識

2019.10.24

AI=人工知能が天体観測の常識を変えるかもしれない。

映画1万本分にも及ぶ膨大な星空のデータをAIが瞬時に解析し、ごく僅かな変化を見つけ出す。そんなシステムを東京大学などの研究チームが開発し、観測を始めることとなった。システムが設置されたのは、海外に次々と設置される最新の巨大望遠鏡に押されて、お役御免になりかけていた、長野県木曽町にある観測所の望遠鏡。古い望遠鏡を甦らせ、世界最先端の研究に打って出ようという、研究者の情熱とアイデアとはいったいどのようなものなのか?

84の瞳が夜空を動画で記録

令和元年9月30日、私は長野県木曽町の東京大学木曽観測所に向かった。

新宿駅から特急を乗り継いで3時間半。さらにそこから車で30分ほど山を登った、標高1120メートルの山の上に観測所はある。この日は抜けるような青空が広がり、御嶽山や木曽駒ヶ岳、さらには、北アルプスの山々が美しい稜線を見せていた。

観測所の大型ドームの中に、その新しい観測システムは設置されていた。

その名は「トモエゴゼン」。

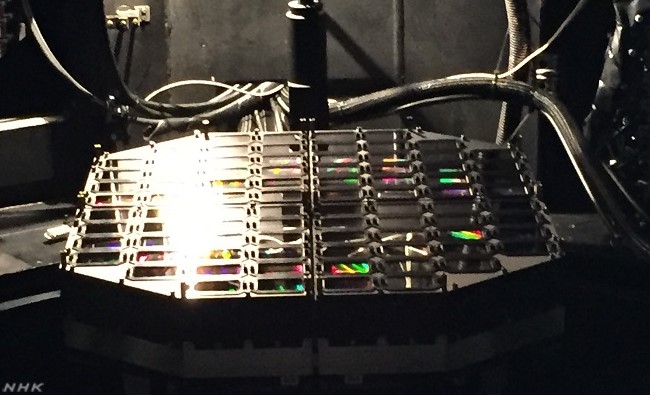

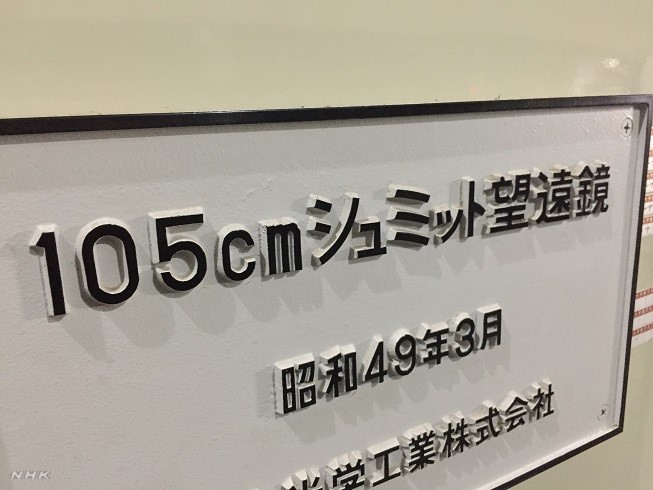

木曽町にゆかりの女武将にちなんで名付けられた。中に入ると最初に目につくのは美しい白いボディの105cmシュミット式望遠鏡。この望遠鏡の中に84枚の高性能動画センサー「CMOS」を取り付けたものが観測システムの中枢となる。

宇宙から届いた星々の光は、望遠鏡の中で屈折と反射をしながら、このセンサーに集められる。センサーは1コマ0点5秒の露出で動画を撮影し、6秒ごとに少しずつ望遠鏡の向きを変えながら、およそ2時間かけて夜空全体をカバーする。

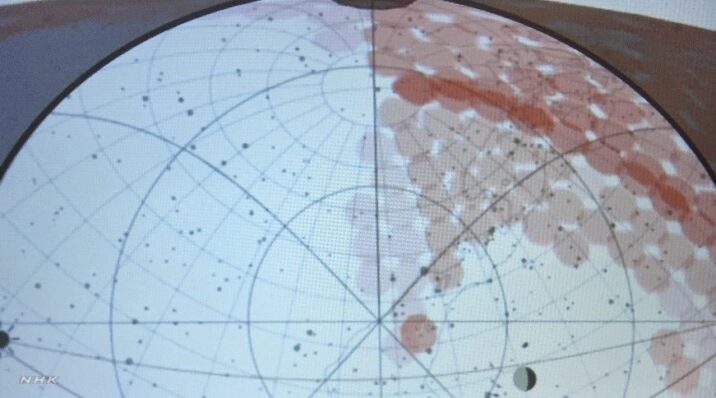

パソコン上の天球図を使って、トモエゴゼンがどのように撮影を進めていくのか見せてもらった。チームのリーダーを務める東京大学の酒向重行助教は、撮影の様子を「まるでチェスや将棋の駒のように」と表現していたが、まさに将棋盤を駒が動いていくように、天球図が次々と撮影済みを示す赤い色で埋められていく。2時間で全天を撮影できるのは「世界最速」だという。

夜空全体を短時間で撮影できる意味は大きい。

星が大爆発を起こして明るく輝き始める「超新星」、それに未発見の「すい星」や「小惑星」などの新しい天体はいつ、どこに現れるか分からない。新しい天体を効率よく見つけるためにはなるべく広い範囲を頻繁に観測するしかない。

これをじっくりゆっくり撮影していると、全天を撮影し終わるまでに夜が明けてしまう。2時間で全天を撮影できるということは、一晩に数回、観測を行うことができるという意味でもある。さらに、一晩の内に急速に起こる変化を見つけ出すことも可能になるのだ。

短時間で全天を撮影する。

そのメリットはこれまでも分かっていたことだ。それがどうして「世界初」、つまりこれまで誰も行ってこなかったのか。それは全天を撮影する観測方法に1つの大きな障害があったからだ。

新天体を捜索する際には、星の写真を撮影し、その光に僅かでも変化がないか、調べていく必要がある。しかし全天を撮影した動画には、1億個もの星が写っている。僅かな変化を人の手(目)ですべて調べあげるのは不可能に近い。せっかく全天を撮影しても、その後の分析ができない、これがこうした観測があまり行われてこなかった理由だ。

AIで迅速に解析

今回、開発された「トモエゴゼン」は、一晩でおよそ1億個の星の動画を撮影できる。

データ量にすると、一晩に撮影される動画は、30テラバイト、映画1万本分に相当する量だ。

これだけ膨大なデータをどうやって解析するのか。

切り札はAI=人工知能だった。

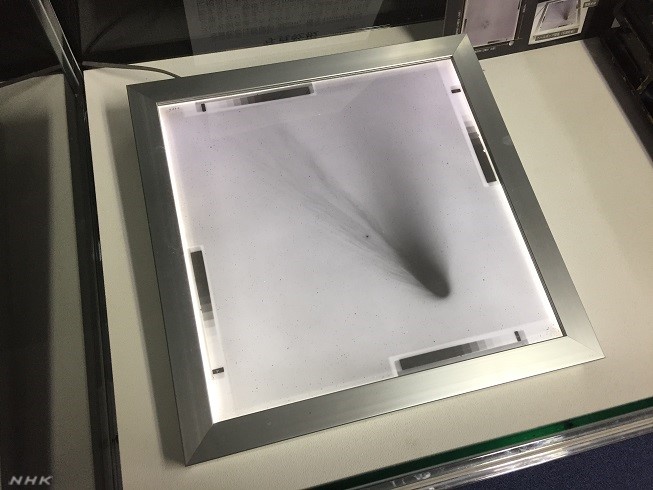

通常、星の変化を見つけ出す場合は、同じ場所を撮影した2枚の写真を見比べて、動いている星が無いか、突然、現れた星が無いか調べていく。通常の星=恒星は、「恒」の名の通り、位置が変化することはないからだ。

研究チームでは、人工知能を研究する統計数理研究所などのアドバイスを基に専用の機械学習ソフトを開発した。ひとことで星の映像と言っても、そこには大気のゆらぎや電気信号のノイズなど、天文現象と紛らわしいデータも少なくない。これまで人の目で観測する必要があった1つの理由でもある。そこで研究チームはAIに、天文現象と紛らわしいデータをあらかじめ学習させた。それによってAIは自動的にノイズなどを除去できるようになったという。

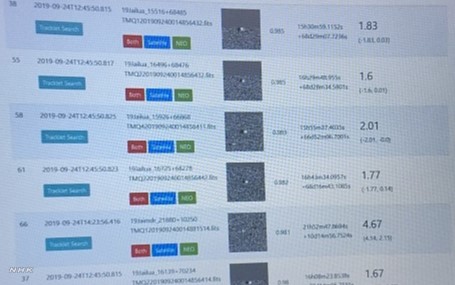

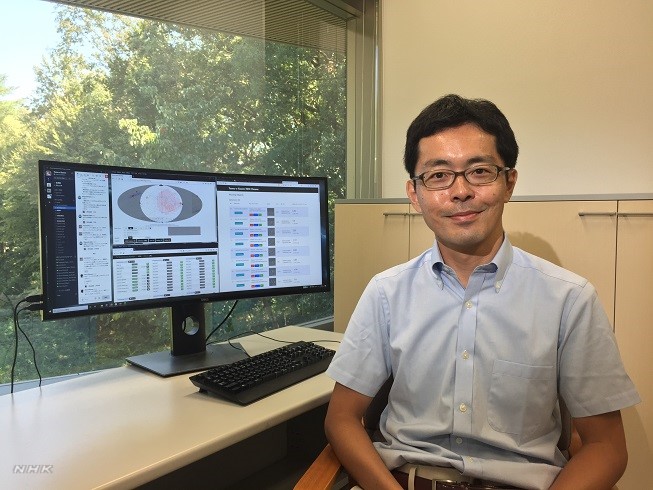

「トモエゴゼン」は撮影からわずか10分ほどで画像を解析し、特殊な動きをする天体や突然現れた天体などを検出する。その結果は東京・三鷹市にある研究室にリアルタイムで送られ、スコアの形で表示される。スコアが高いほど未知の天体の可能性が高くなっている。そこで初めて人間が、データを確認し、過去に報告されている天体ではないかをチェックするのだ。新発見の可能性が高いと判断されると、国内外の大型望遠鏡を持つチームに連絡し、詳細な観測を行ってもらう。

そのうちの1つが岡山県に去年完成した、京都大学の望遠鏡「せいめい」だ。宇宙からの光を集める鏡の直径は3点8メートルと、日本一の大きさを誇り、国内にあるため機動的に観測できるのが売りだ。

実際に「トモエゴゼン」は試験観測の段階で「せいめい」と連携し、ことし4月にしし座の方向に現れた超新星を1つ発見した。

夜空を動画で網羅的に観測するのは世界初の取り組みだということで、研究チームでは、この観測システムを使って星が突然、明るく輝く「超新星」を年間1000個程度、未知の小惑星を年間100個程度、見つけ出すことを目指すとしている。

ビッグデータ観測で発想の転換が可能に

17世紀に望遠鏡が発明されて以来、倍率を上げて少しでも遠くを見たいというのが1つの願いであった。

天体観測でも、倍率を上げるため、望遠鏡の焦点距離(光が焦点を結ぶまでの距離)を長く、口径(望遠鏡の直径)を大きくして、その願いに応えてきた。しかしその分、視野(見える範囲)は狭くなっていった。視野を広げたいという思いもあったが、視野を広げるとそこに含まれる情報量が増えすぎて、今度は小さな変化を見逃してしまうことにつながる。

広い視野の隅々まで詳細にわたって観測するのは人の手では不可能だと思われてきた。

そんな中、「トモエゴゼン」は、広い視野をくまなく探索し、新たな発見を目指す。それはまさにグーグルやアマゾンと言った巨大IT企業が行っている「データマイニング」と同じ手法だ。できるだけ多くのデータを集め、そのビッグデータの中から宝物を見つけ出す。そこでははやりAIが大活躍している。

天体観測の分野でも、AIが導入されたことで、映像を瞬時に解析し、数秒単位の細かな宇宙の変化を見つけられるようになったのだ。

酒向助教は「私たちは人類が見たこともない、数秒で変化する宇宙の姿を初めて見に行く。ビッグデータの手法を天文学に応用することで、人間の想像を超えた発見ができると期待している」と意気込む。

絶滅危惧の中年望遠鏡がよみがえる

「トモエゴゼン」が設置された木曽観測所の望遠鏡は、45年も前に作られたものだ。シュミット式と呼ばれる視野の広さが特徴で、世界各国で同じタイプの望遠鏡が作られたが、その後、アメリカのハッブル宇宙望遠鏡の打ち上げや、巨大な反射望遠鏡の建設ブーム(日本も国立天文台がハワイに主鏡の直径が8点2メートルもあるすばる望遠鏡を建設した。)について行けず、次第に時代後れとなっていった。今ではほとんどが撤去されている。現在、口径1メートル以上のもので現存するのは、木曽観測所を含め世界で4台のみだという。木曽観測所の望遠鏡も、お役御免とも言える状況だった。

そんな中、酒向助教が着目したのが動画センサーの進歩だった。最新の動画センサーとシュミット式望遠鏡の視野の広さが組み合わされれば、新たな活躍の場ができるのではないか。さらに視野の広さが生み出すビッグデータを高速で解析するAIが加わるとこれまでにない観測ができるはず。

そして5年の歳月をかけ、「トモエゴゼン」が完成した。古い望遠鏡が息を吹き返したのだ。

酒向助教は「もちろん大きな望遠鏡は必要で、大変大きな成果を生むと思う。一方で、アイデア1つで、大きな望遠鏡にはできないことができるようになった。アイデアを素早く形にしていくことで、まだまだ世界の最先端を走ることができるはず」と強調する。

本格的な観測を開始した「トモエゴゼン」。

そのAIはどんどん学習し、より迅速で高精度な観測が可能になるという。

木曽から世界を驚かせる発見が、どれだけ出てくるのか。今から楽しみだ。