科学と文化のいまがわかる

文化

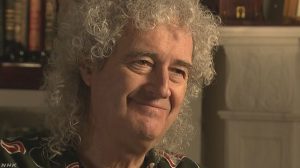

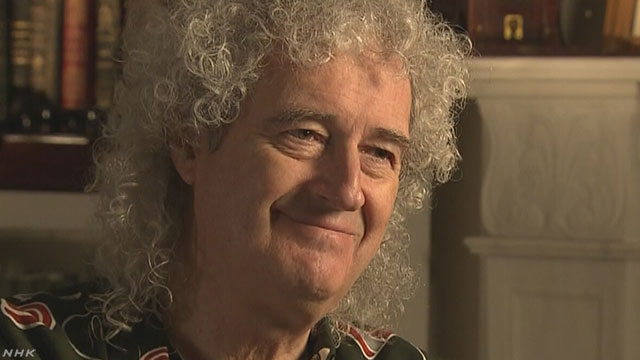

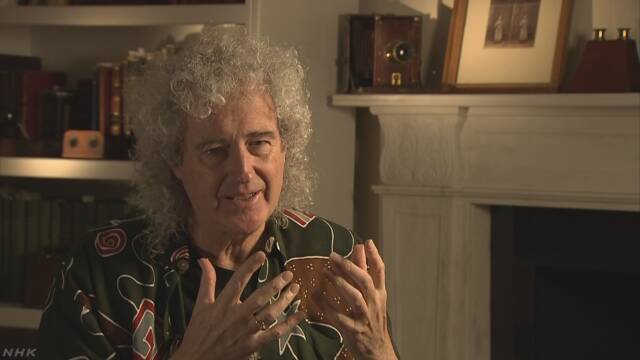

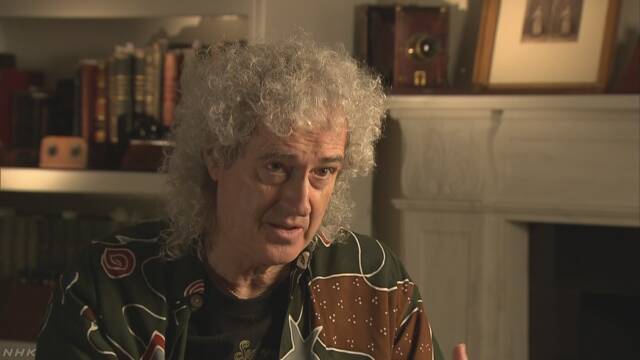

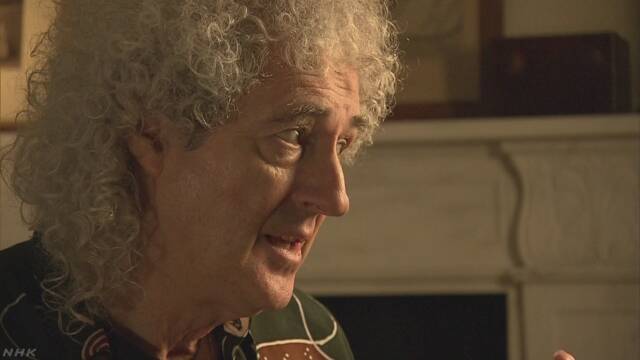

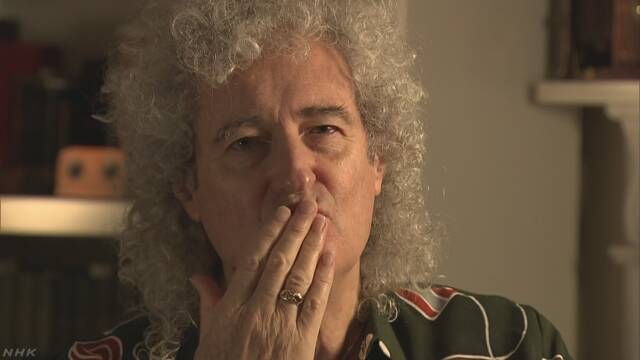

クイーン単独インタビュー ブライアン・メイさん

2018.12.27

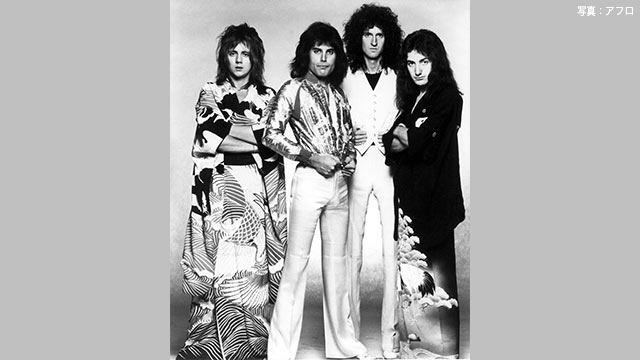

世界的に人気を誇るイギリスのロックバンド「クイーン」。映画「ボヘミアン・ラプソディ」の異例の大ヒットで今、改めて注目されています。

26日に掲載したロジャー・テイラーさん(69)に続きギタリスト、ブライアン・メイさん(71)の単独インタビューをお伝えします。

孫と「ボラプ」鑑賞

ーお孫さんと映画「ボヘミアン・ラプソディ」を観に行ったとインスタグラムに投稿していましたね。いかがでしたか?

すごい体験だったよ。彼の人生に大きな影響を与える出来事だったんだろうと思う。祖父と一緒に映画に行き、その人生がどのようなものだったかを知るなんて、ずっと覚えているんじゃないかな。僕にとってもすばらしいことで、孫と1対1で通じ合うというか、そういうことは大切なんだけど、めったに機会はないんだ。孫が7人もいて、それぞれと時間をともにするというのはなかなかできないからね。

ー映画は日本でも大ヒットになっています。なぜこの映画は人々の心をつかむのか、そして映画が伝えるメッセージとは何なのでしょうか。

日本でそんなにヒットしていると聞いて興奮するし、クイーンというバンドがここまできたことを語るうえで日本は欠かせない要素だからね。初めて日本に行ったとき、世界のほかの場所ではクイーンはまだこれからのバンドだったのに、日本人は僕らがビートルズであるかのように扱ってくれたからね。

知っての通り、日本とはすばらしい過去を共有している。だから映画で改めて日本とつながることができたことの意味は大きいんだけど、聞いた話では日本ではこれまでのファン以外にも受け入れられているというんだから、すごいことだよ。なぜかはわからない。僕はこの映画には誠意、心に響くような誠意があると思う。僕にとっては長い道のりだったよ。

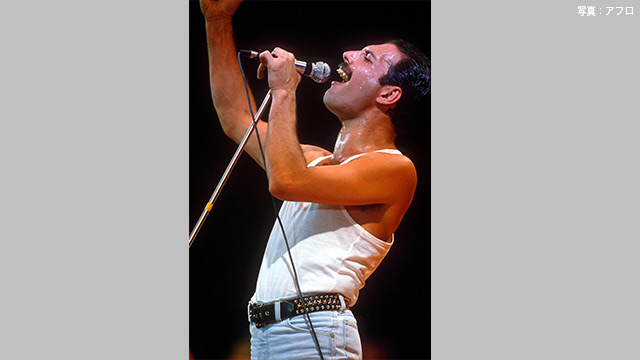

映画はフレディの肖像

取りかかる前は伝記映画というのがいったい何なのか、理解していなかったと思う。僕が考えるに、伝記映画はドキュメンタリーのように映像と意見をつなぎ合わせるのではなく、物事の表層より深く入り込もうという試みだ。その人の外見を描くだけでなく、その人が何を考え、何が突き動かしたのかも絵の中に描こうという試みなんだ。

フレディ・マーキュリーの「伝記映画」と銘打った「ボヘミアン・ラプソディ」。しかし、クイーンの史実を無視しているという批判的な声も一部から上がっている。

最終的にはそれがいい形で達成できたと思う。簡単ではなかった、困難な道のりだったけど、フレディという並みはずれた男の良質な肖像が完成したと思う。そこには何よりも彼の傷つきやすさ、それに強さも、さらに彼の中の葛藤もあり、映画はそれを描くことに成功した。フレディがそのとき口ひげを生やしていたかとか、どの出来事がいつ起きたかとかそう言う事実を追い求めるのではなく、フレディの内面までも理解できるような肖像画をどうやったら描けるのか、その追求だった。だからこそ、世界的にそうだと思うんだけど、映画を見始めると、観客にとってはイメージしていたものと少し違うかもしれない。

批評家は表面だけを見て「ここは正しくない、このツアーの描写は間違っている」と言うんだけど、これはドキュメンタリーじゃなくて、ある人物を描いた絵であり、肖像画なんだ。その点を理解していないと思う。そしてその人物は僕らにとってとても大切な人だったからね。映画がフレディの良い肖像だと納得するまでに9年もかかったんだ。時間をかけただけのことはあったと思っているよ。

ーあなたは過去の発言で、ライヴ・エイドの前、フレディがバンドと険悪になるシーンに心を揺さぶられたと話していましたね。なぜでしょうか。

あのシーンが特に気に入っているのは、(主演の)ラミ・マレクにフレディがそのまま宿っているかのように見えたからだと思う。ラミは驚くべき才能を持った俳優だ。もちろん脚本がいいということに尽きるけど、ラミは脚本の世界をさらに超えてフレディの中に入っていった。フレディがいらいらして歩き回っている姿からは、彼の頭の中で何が起きていたのかがわかるんだ。「こんなことは言いたくないけど、バンドに言わなければいけない」ってね。僕たちにとって苦しい時期だったんだけど、フレディの心情をよく表現していたと思うよ。

彼にはソロ活動で自分の違う面を探求したいという強い思いがあったんだけど、僕らが家族であったがゆえに痛みも伴った。心が動揺していることを人に知られたくないんだけど、明らかに心をかき乱されている。そうした描写が好きなんだ。いかにもフレディらしい。フレディはどこかサバサバしたところがあって「このことは話したくない、これはオッケー」のような感じだったんだけど、内面に葛藤を抱えていたことはわかっていた。そんなシーンが映画で描かれてうれしかったよ。

「やだよ、失せろダーリン」

ーブライアンさんはよく「フレディ・ビーイング・フレディ(フレディがフレディらしくしている)」という言葉を過去のインタビューでも使っています。どんな状態のことを指しているのですか?

フレディらしさ…フレディは本当に特異だった。具体的に何を指して僕がそう言ったかはわからないけど、彼はみずからを「妥協をしない男」だと言っていて、実際には自分の中でさまざまな妥協をしているんだけど、そのように見られることを好まなかった。

「強さ」というポジションに立ちたかったからだ。それがひとつかな。変わってる。世の多くの人々は他人に気に入られたいと思っていると思うんだ。人から好かれなければならないし、満足させなければいけないってね。フレディにはそういうのがなかった。彼はなぜかそういう気持ちを超越していて、やりたくないことは「いやだ」と、やらなかったんだ。

彼が何か別のことをしているときにサインを求められると、彼は「やだよ、失せろダーリン」とふざけたことを言い放つんだけど、彼にとってはほかのことにあまりに没頭しているから当然のことなんだ。彼は自由を手にしていた。「人を喜ばせようとする意識にとらわれなくていい自由」という、実は誰もが求めているものだ。それは周りから自分勝手と受け取られるかもしれないが、より多くを得ることにもつながるんだ。

ー興味深いですね。彼は誰よりも観客を喜ばせていたではないですか。

全体を見れば、それこそが彼が目指していたことだった。彼は観客を喜ばせたかったし、「自分の音楽」を作りたかったし、「クイーン」をこの世で力のある存在にしたかった。だからその目標を考えたときに役に立たないことはなんであろうと意に介さなかった。つまり、ささいな事を気にしないで、常に大きな絵を見ていた、と言うことなんだと思うよ。

珍しく直感的に感情をつづった曲

ー映画はフレディのマイノリティとしての苦悩にフォーカスしています。近しい友人として彼の苦悩に触れたり、話したりしたことはありましたか?

いや、こうしたことを直接話すことはあまりなかった。時折あるとしても、それは曲を書くときで、自分たちの感情を曲に反映させようとするときにそんな会話が始まるのさ。

いい例が「イッツ・ア・ハード・ライフ」。とりあえずビデオのことは忘れてもらって(笑)、あの曲は僕にとって、とても際立った存在で、それはフレディにしては珍しく、ずいぶん直接的に感情をつづろうとしたからなんだ。「マイ・フェアリー・キング」や「ボヘミアン・ラプソディ」、「マーチ・オブ・ザ・ブラック・クイーン」なんかはいずれも控えめな間接表現に過ぎない。でも「ハード・ライフ」は、一見するとさらっとした曲なんだけど実際は相当な痛みが歌われているんだ。

ある時、僕もフレディも人間関係でそれぞれ苦しい思いをしていたとき、向き合って話したんだ。そしてこの曲は、ある意味、僕とフレディの気持ちを一つにするような形で書いた。フレディは男性のことで、僕は女性のことで苦しんでいたんだけど、これは同じことで、実はそれぞれが同じ話をしていたんだ。それぞれの痛みについて多くの言葉を交わしたんだね。

それを歌にするのは良いことで、聴いた人を救われた気持ちにしたり、自分のことを歌っているんだと思ってもらえたり、お互いの理解を深めることにもつながる。でもビデオを作るときはフレディは面白いことがしたくて、映像全体をメタファーにしたんだ。苦しい生活だ、でも人々は僕にブドウを与えてくれて、お金もくれる。美しい家に住み、すばらしい人生を送っているように見えるけど、それでも心には痛みがあるんだ。とても軽くて、取るに足らないようなメタファーさ。結果的には、多くの人があのビデオを酷評したけど、いい論点を提示していると思うよ。

どこにいても、どれだけ成功していても物質的な豊かさに囲まれていても、心は痛むものだし、そんな誰かとつながりたいという痛みを通じて人間は会話をする。つながりがほしいからこそ、僕たちはつながるんだ。

ライヴ・エイドが取り戻させてくれた

ー映画のクライマックスとして描かれたライヴ・エイドについて教えてください。クイーンにとってどのような出来事だったのでしょうか。

ライヴ・エイドは転換点で、映画ではやや比喩的に描かれていると思う。さまざまなプレッシャーが出てくるんだけど、実際のところはどちらかといえば内輪の問題だったんだ。

当時、僕らは世界的に成功を得られていたけれど、僕らはどこか自信に欠けた状態になり、創作の方向性が間違っているのではないか、お互いに意思の疎通ができてないんじゃないかというところまで来ていた。だから、映画で実際とは違う文脈でライヴ・エイドを迎えるのは勇気を伴うことだったよ。だから映画で描かれているのとは少し違って、バンドの中の信頼に関わる問題だったんだけど、よいメタファーだったと思う。

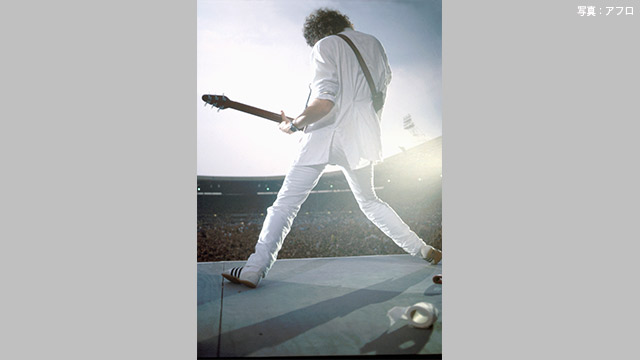

ライヴ・エイドで実際にどうだったかというと、僕らのふだんのショーとは違う。クイーンのコンサートはいつも暗い中で、照明をドラマチックに駆使していたからね。それがライヴ・エイドにはなかった。そして衣装もふだんのコンサートで使っているものを着なかった。照明がなければ意味がないからだ。そして音響システムも違うわけだから、僕ら4人は全てを取り上げられて、いわば未知の環境に放り出されたわけさ。

もう1つのポイントは、観客がクイーンのファンとは限らないということ。チケットを買った理由は僕たちではなくほかの誰かを見に来たからかもしれない。そこで考えたんだ。うまくいくのか?自分たちにやりきる力はあるのか?だからこれはバンドにとって転換点で新たな自信となり、お互いが考えていることをまた、少しずつ理解するようになった。

それでライヴ・エイドの後にスタジオに戻り、「ワン・ヴィジョン」を収録したんだ。楽しみながらね。それは重要なことで、いつのまにかバンド活動を楽しむということがどこかへ漏れ出してしまったところに、ライヴ・エイドがあの気持ちを取り戻させてくれた。僕らは存在して、何かを成し遂げることができて、大きな力であり、その力をもう一度創作のために使わなければいけないってね。

Radio GaGaで鳥肌がたった

ーあのステージは伝説的だと語られています。ロジャーとのインタビューでは、「Radio GaGa」の途中に観客を見渡すと、盛り上がっているのが見えて「いい感じだ」と思ったと話していました。あなたにとってそう感じた瞬間はありましたか?

僕もその瞬間だね。「Radio GaGa」で観客がこんなふうに手拍子をして、一緒に歌ってくれたときは、みんな鳥肌がたったよ。そこにいるのはクイーンのファンじゃないと思っていたのが、実はみんな僕らのことを知っていて、何をすべきかも知っていた。ぼくらの一員になったんだ。ああ、まさに特別な瞬間だったよ。顔を上げて見えたあの光景は忘れられないよ。

映画でも、あの瞬間、バンドに新たな力が吹き込まれるのがわかる。(フレディ役の)ラミや、僕の役を演じてくれたグウィリムの演技はすばらしかった。僕たちの容姿だけでなく、どんなことを感じていたかも見事に表現してくれた。出来事を描いただけでなく、僕たちの心情を伝えてくれたのが、映画が成功した秘けつだと思う。

誰もが感じる気持ちを歌に

ー70年代から見るとすでに半世紀近くが経つにもかかわらず、クイーンの楽曲は若いファンをひきつけています。クイーンはなぜここまで多くの人たちを魅了するのでしょうか。

それはいつも回答が難しい質問だ。僕らのライヴ・エイドの時期からこれまで、なぜ、人々がクイーンに特別ななにかを見いだすのか。僕はいつも驚いていたし、何でなんだろうと思っていたんだけど、映画を通じてなにかがわかった気がする。

映画の制作や、完成した映画を観ることを通じて、確かにあれは特別で、マジカルなことだったんだと受け止めるようになったんだ。それを凝縮してひとつ言えることがあるとするならば、それはクイーンがとてもシンプルな感情でつながろうとしていることだと思う。クイーンには派手さや演出やドラマが常につきまとうけど、その底辺では、実は誰も感じたことのある気持ちを歌っていて、それがライヴ・エイドではっきりしたんだと思う。

フレディは、スタジアムの最後列にいる人までみんなを巻き込むことが得意だった。僕たちはすでに南アメリカでスタジアムコンサートをしていたから、こちらから観客につながろうとすることが大事だという力学を知っていたという意味でアドバンテージを持っていた。特にフレディはね。フレディにはすでに磨いてきたスキルがあった。彼は大きなショーで観客とバンドをつなぐだけでなく、ショーの中で生み出されるとても人間的な感情の受け渡しもしていた。

それは夢であり、失望であり、愛であり、“I want to break free”という自由への渇望であり、“I want it all”という欲求、つまりロックスターだけでなく、人間が誰しも抱くさまざまな感情だ。もしクイーンが成功した秘訣があるならそういうことだと思う。

ロックスターではなく人間であるという基本、そういうことだよ。

不安定だけどクリエイティブ

ーなぜクイーンは何度も自己変革をしながら新しい音楽を作り続けられたのでしょう?

僕たちは4人が常に違う方向に引っ張り合っていて、バンドの中で化学反応を起こしていたと言う意味で幸運だった。

それはとても不安定なんだけど、極めてクリエイティブな状況だ。常にお互いを批判して、誰もがバンドをこっちへ持って行ったり、あっちへ連れて行こうとしたりしていた。

例えばジョンはファンクに入れ込んでいて、全然違うことをやりたがっていたし、ロジャーはトラディショナルなロックンロール。フレディはバレエからオペラまで、とにかく手を広げ続けたがる。そして僕はいつもクイーンをもっといかつい感じにしたくて、ドラムが好きで、ハードコアなノリが好き。ハードロックが好きなんだ。

こんな全く異なる4人が、それぞれスタジオでものを作ろうとする。そのスタジオの雰囲気がそのまま外に出るんだ。スタジオでそれらの種が芽を出し、植物になる。うきうきしたよ。どこまで行ける?何ができる?こんなことしてみたらどうだろう?だから同じようなアルバムは1枚も作りたくなかった。

いちばん似ているのは「オペラ座の夜」と「華麗なるレース」だけど、これは一連のつながった行程だった。「オペラ座の夜」が完成した時点でまだ終わった感じがしなかったんだ。でも基本的にはいつも作ったものを壊してしまって、どこか新しいところに行ってみよう、新境地を開いてみて、自分たちが何を生み出せるかやってみようという繰り返しだった。

ビートルズでもないのに

ー日本について質問させてください。クイーンは私たちの国と長く、良好な関係を築いてきました。武道館でのライブがバンドの転換点となったことはよく知られています。初来日の前、日本については何か聞かされていましたか?

ほとんど何も知らなかったんじゃないかな。月に行くような感じだったよ。日本の写真は見たことがあったけど、日本人に会ったことがあるかどうかすらわからない、とにかくイメージができないくらいだったんだ。

何が起きるか予想もしていなかった。別の惑星みたいなものだったんだ。考えてみると、あの頃は国によって全然違ったよね。インターネットと国際化で、残念ながら世界は「異なる」すばらしさをいくぶんか失ってしまったと思う。

日本に行ったとき、全てが違った。全ての色が異なり、全ての通りが異なり、街には英語表記なんてなく、ほとんどの人は英語なんて話せなかった。だから東京を歩いていて道に迷うということは、本当の迷子になるということだったんだ。あの頃は街に出るとき、ホテルの住所を書いた紙切れを持って行かなければならなかったよね。

文化の違いにも驚いたよ。空港に着いたら何千人もの女の子が叫んでいたんだ。「ビートルズでもないのに、なんでこうなるの?何が起きてるんだ?」って思ったよ。そして初めて武道館で演奏したとき、突然巻き起こったような興奮とエネルギーのうねりにやられてしまって、僕らは全く新しい舞台に立たされた感じだった。その環境で僕らはこれまでとは違う人間になった。異常なパワーだったよ。とにかく理解できなかった。

ファンたちは美しい木や紙でできたおもちゃや人形、日本刀をくれて、僕らはあっという間にこのすばらしい異文化に魅せられてしまった。そしてみんな優しかったよ。イギリス人はよそよそしくて冷たい傾向があるんだけど、日本の人たちは初対面でもあたたかく優しく、僕らに会って喜んでくれた。忘れることのない、信じられないような体験だった。

それ以降、日本に行くたび同じ気持ちになるんだ。またその気持ちがわき起こってくるのがわかる。日本を去るときはいつも大変で、とても深い関係を作ったような気持ちにさせてくれて、ホテルを出るときも、空港でも、とにかく心が張り裂けそうになるんだ。だから日本を去るときは本当に大切なものを奪われるようで、泣きたくなる。日本との関係は特別だよ。また行きたくてしかたがない。

親しい友人の(女優の)ケリー・エリスが日本に行くって言うから、いくつか情報を教えてあげようと思うんだけど、何も言わないのがいちばんだろうね。行けばすべてわかるから。

クイーンは2011年の東日本大震災のあと、複数のアーティストと共に復興支援を目的としたアルバム「SONGS FOR JAPAN」に楽曲「手をとりあって」を提供した。

父親に日本に行ったと言ったら…

ー2011年の東日本大震災では復興支援アルバムにも参加しましたよね。感謝しています。

僕らは本当に日本のことを思っているんだ。ある種の責任感みたいな気持ちがある。僕らの世代からすると不思議なことで、親の世代は日本と戦争で敵対関係にあったわけだよね。

初めて日本に行ったとき、父親は「日本に行ったんだって?大丈夫なのか?」って言ってたのを覚えてるよ。父親にとっては人生の大半がそういう争いに関わっていたわけで、複雑な気分だったに違いない。それで僕が日本でもらったプレゼントを見せたり、観客の声を聴かせたりしたら、彼の意見が変わってきて、日本がどれだけすばらしかったのかを理解してくれたんだ。

僕らの世代にとって、それは日本との新しい関係を作っていくことで、大切なことだった。僕は国際主義者で、今世界で起きていること-ナショナリズムが再び生まれていることや、その影響を心底嫌悪している。イギリスがヨーロッパから出て行くという考えも大嫌いだ。後戻りだと思っている。

僕は壁ではなく橋を作りたい。だからアメリカで起きていることも嫌いだ。だから僕はこれが世界にとって一過性のものに過ぎないことを願っているし、これを乗り切れば、世界を一つの惑星にする作業に戻ることができると思っているよ。

世界のあちこちのコミュニティーが人類として一緒になる。それがすべてさ。

ーアルバムに収録された日本語の曲「手をとりあって」は震災当時よりもずいぶん前に作られた曲ですが、人々を再び前向きにさせる力があります。曲はどのようにしてできたのでしょうか?はじめから日本語で歌うことを念頭に作ったのですか?

「手をとりあって」の歌詞

曲の誕生というのはいつも複雑で、はっきり説明するのが難しい。でも一気に降りてきたんだ。

僕には、自分たちが日本との間に感じている絆を表現する曲を作りたいという思いがあって、まずおおまかな英語の歌詞のアイデアが浮かんで、サビの部分の歌詞はかなり早くできた。そして当時通訳をしてくれていたすてきな女性、鯨岡ちかさんが一緒にいるときに、日本語の歌詞をつけてみたいと持ちかけてみたら、すぐにできると返事があったんだ。感謝してもしきれないよ。そして彼女にひとつひとつの音節を追いながら言葉がどんな意味を持つか教えてもらった。

だから日本語のサビの歌詞をつくるのにはかなり時間をかけた。それ以外の部分はそれに加えていったんだ。サビは曲の核となる部分で、日本語と英語でできている。メロディはどこからきたのかわからない。メロディがふっと思いつけばラッキーだし、そのまま忘れてしまえば…謎めいた作業なんだ。

でも作業をしているときは、とても充実した気分だった。そして帰国してレコーディングをしたんだ。曲の中に「それぞれに同じ月は輝き、同じ風が吹く」って言う歌詞があるんだけど、それは僕らは外を向いているんだけど、同じ宇宙を見つめている、同じ人間なんだということを言い表している。永遠につながるという考え方にとてもはっとさせられたんだ。

もちろんファンのことを言っているんだけど、日本でのひとつひとつの出会いのことも指している。ぼくにとってとても大切だからね。そして宇宙のことも指している。歌にはいくつもの異なる層があると思っていて、それに気付いていなかったとしても歌詞を書くと、いくつもの層が生まれる。日本の人たちが困難な状態にあったとき、何らかの影響を与えられたのであればうれしいよ。

日本人の考え方が好きだ

ー日本を訪れるときに、必ず行く場所や、やることはありますか?

そうだね。過去の出来事をあらためて振り返るのが好きで、あの小さなマーケットはなんて言うんだっけ?アサクサ?あの場所は気に入っていて、子どもがまだ小さかった頃に連れて行ったんだ。

クイーンの3Dブックにもジミーのそのときの写真がある。今はもう40歳だけどね。ジミーが鈴の様々な色や輝きを見つめている写真で、そのときのことを改めて思い出したくてよくあの場所に戻るんだ。

日本庭園も好きだから京都には庭園を観に行く。東京にも美しい庭園がある、とても落ち着くホテルがあるんだけど、どこだとは言わない方がいいね。ほかにどうかな。どちらかというと、場所がどうということより、その雰囲気だったり、人に会ったりするのが好きなんだ。昔と違って、いまだと人々は僕らをスターのように扱うけど、初めてのときは違って、一般の人とふれあうことができた。いまは事情が変わったから世界のどこであれ街にでるのは難しくなったよ。有名になったことはすばらしいことなんだけど、人とのふれあいが難しくなったのは厳しいよね。

初めての来日の時は、コンサートではみんな叫んだり大声を上げたりしていたけど、街に出れば普通に人に会えて、やり取りができて最高だった。今は難しくなったけど、僕はそんな普通のやり取りを求めているんだ。

食べ物も好きだし、雰囲気も好きだし…僕は日本人の考え方が好きだ。日本人と出会うとその人が示してくれる敬意がすぐに伝わるんだ、そういう文化的な部分が大好き。

人と人の接し方は国によってそれぞれだと思うけど、日本は敬意を示すところから始まるよね。まずお辞儀をしたり、すこし相手よりへりくだった態度をとったり、そういうのは人間関係を始めるうえで、うっとりするくらいすてきな方法だと思う。とても健全だしね。とにかく全部、好きなんだ。

ー最後に、日本のファンにメッセージをお願いできますか?

コンニチハ、やあ日本のみんな、日本のファンの人たち、日本の友人たち。ブライアンだ。僕も、みんなも、映画「ボヘミアン・ラプソディ」がみんなの心をつかんだと聞いて本当にうれしいよ。何回も観てくれているなんて、僕たちにとってとても大きな意味を持つし、僕たちと日本のつながりはさらに強くなるね。みんな大好きだし、近いうちにまた日本に行きたいな。だから「もし僕らが生きながらえていたら」-母さんの口癖だったんだけど-、また会おう。神のご加護を。(投げキッス)

NEWS UPクイーン単独インタビュー ロジャー・テイラーさん

ご意見・情報 をお寄せください