科学と文化のいまがわかる

デジタル

囲碁AI トップ棋士に挑んだ3日間

2017.03.28

今月下旬、大阪で、これまでにない囲碁の世界大会が開催されました。日本・中国・韓国のトップ棋士3人とともに囲碁のAI=人工知能が参加して、3日間、総当たりのリーグ戦を行ったのです。

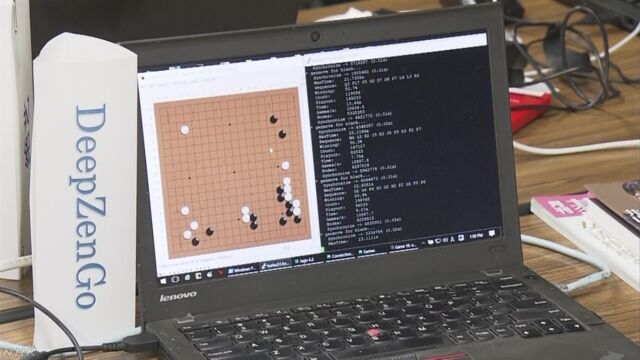

参加した人工知能は、国内最強の「DeepZenGo」。わずか1年の開発期間で、世界のトップ棋士と対等に渡り合えるまでに実力を高めました。

対局パターンが膨大で、「大局観」や「直感力」が重視される囲碁。人工知能はなぜ急速に強くなったのか、そして開発者や対局相手はその実力をどう受け止めているのでしょうか。

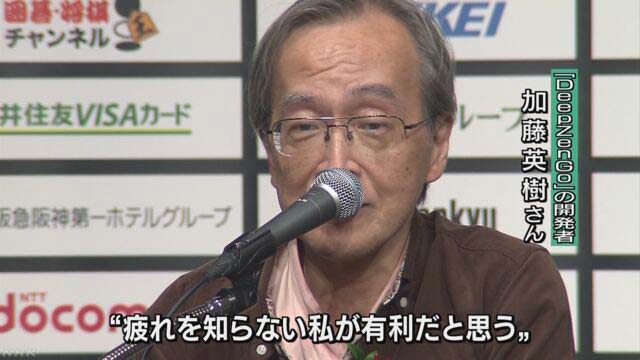

大会前日「疲れを知らない私が有利」

日本棋院が新たに設けた世界大会「ワールド碁チャンピオンシップ」。 大会前日の3月20日、選りすぐりのメンバーが、大阪市内のホテルでそろって記者会見に臨みました。

日本からは、去年、国内で史上初の七冠独占を果たした、井山裕太九段。

中国からは、国内ランキング2位で、予選で代表権を勝ち取ったミ・イクテイ九段。

そして韓国からは、国内ランキング1位のパク・ジョンファン(朴廷桓)九段。

いずれも各国を代表する、世界のトップ棋士です。

そんななか、もう1人壇上に上ったのが、「DeepZenGo」の開発者、加藤英樹さんです。

「DeepZenGo」は、囲碁ソフトの開発を長年続けてきた加藤さんのほか、東京大学の人工知能の研究室やIT企業のドワンゴがチームを組み、1年ほど前から開発を進めています。去年11月には、日本で史上最多のタイトル獲得記録を持つ趙治勲名誉名人に1勝を挙げ、今回、さらに大きな舞台に挑むことになりました。

会見で目標を聞かれた加藤さんが掲げたのは、「1勝」でした。そして、「『Zen』に代わって心境をひとつ」と切り出し、次のように意気込みを語りました。

「私(人工知能)は相手がどんな人でも打つ手は変わりませんが、この大会は3日連続で休みなしと聞いております。疲れを知らない私が有利だろうと思います」。

大会初日 一時は有利な展開に

21日、初戦の相手は中国のミ九段です。

会場には日本のプロ棋士も数多く訪れ、対局の行方を見守りました。

囲碁は「石を交互に打ち、より広い陣地を得たほうが勝つ」という、極めてシンプルなゲームですが、将棋やチェスに比べて盤が広いうえ、石の打ち方にも制限が少ないため、対局パターンは10の360乗に上るとされています。その数が膨大なため、「盤上の宇宙」とも呼ばれ、最新のコンピューターをもってしても計算が追いつきません。

そこで加藤さんら開発チームは、コンピューターがみずから学習する「ディープラーニング」という人工知能の最新技術を取り入れて、実際の対局のデータを学ばせました。その数は100万局以上。片ときも休むことなく学習を繰り返すことで、人間が「経験」を積んでいくように、盤面を見ただけで有利か不利かを直感的に判断する力を身につけていきます。

いわば、人間特有の「大局観」を、人工知能にも持たせようというのです。

対局では、「DeepZenGo」が先にペースを握ります。

繰り返し続けた学習の成果か、鋭い読みを感じさせる打ち手を披露し、一時は優勢な展開にまで持ち込みます。

しかし、僅差の駆け引きが続いていた終盤、「ヨセ」と呼ばれる、お互いの陣地を確定していく場面で、突然、これまでの手を台なしにする悪手を打ちました。

その後も単純なミスが続き、加藤さんが投了を告げました。

終盤に乱れた原因について、加藤さんは「自分が勝っているか負けているかという、形勢を判断する設定に狂いが生じたのだと思う」と説明していました。本来なら「やや優勢」である局面を、「かなり優勢」とか「やや劣勢」などと誤って判断してしまうことで、正しい打ち手が選べなくなってしまったというのです。

一方、ミ九段は、「負けそうだと思いましたが、相手のミスで逆転できました」と、辛くも勝利を挙げた心境を語っていました。

2日目 急に“アマチュア以下”に

2日目の相手は、韓国のパク九段。

この日も「DeepZenGo」は好手をいくつも連発し、会場の棋士からも「強い」「すばらしい手だ」と感心する声が何度も上がりました。そのまま優勢に対局を進め、誰もが勝ちを確信していましたが、やはり終盤に失速してしまいます。

1局目と同様、損な手を連発していったのです。

これには、対局経験のある趙治勲名誉名人も「さっきまで天才的な手を次々と打っていたと思ったら、急にアマチュアでも打たないような手を打ち始めた」と、理解できない様子を見せていました。

「DeepZenGo」はこの対局も落とし、2連敗となります。

「世界トップクラスを相手に、長時間の対局を『ヨセ』までやるということは、開発段階ではテストのしようもなかった。そのため不具合も出てしまったが、弱点が分かり、収穫の大きい対局だった」(加藤さん)。

その一方で、観戦していた棋士の間では、「DeepZenGo」の実力に素直に驚く声も多く、「終盤のミスさえなければ2局とも人工知能の勝ちだった」といった声も。

勝ったパク九段も「いつ自分が投了してもおかしくない状況で、結果は運がよかったのだと思う」と、その実力の高さを認めていました。

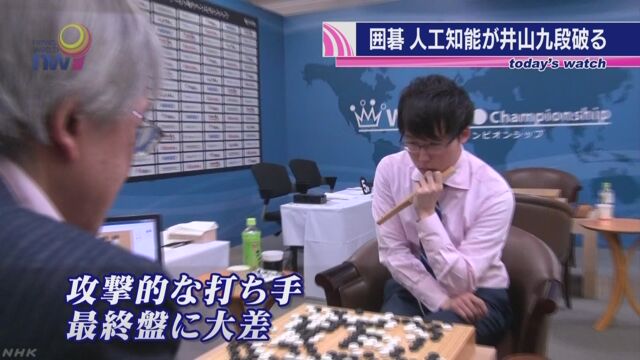

3日目 最高の戦いぶりを披露

そして大会最終日。井山九段との対局に臨みました。

井山九段が公式の場で人工知能と対局するのは、これが初めてです。

この対局で、「DeepZenGo」は、今大会で最高の戦いぶりを披露します。ミスと言える手はありませんでした。

「なぜ日本の井山戦だけ完璧なんだ」と、複雑な表情で見守る棋士や記者。それにもかまわず、井山九段を追い詰めていきます。

終盤には大差となり、井山九段が投了を告げて勝負がつきました。

人工知能が日本最強の棋士を破った瞬間でした。

「人間を相手にした対局との違いも特別感じられず、単純にすごく強い相手だと感じました。世界のトップレベルだということは間違いないと思います」(井山九段)。

「DeepZenGo」は、1勝2敗と負け越して3位で大会を終えましたが、敗れた2局も一時は優勢となり、世界のトップ棋士と互角に渡り合える実力を示しました。

加藤さんは今回の大会に参加した意義を、次のようにまとめました。

「開発者が想像していた以上に人工知能が強かったことに驚いています。大会では、強い相手に打ってもらわないと分からないような課題も見つけることができました。まだ完成度は低いと思いますが、開発陣にとっても大きな自信となる大会でした」。

「盤上の宇宙」の今後は

僅か1年でトップ棋士のレベルに達した「DeepZenGo」。

今後、人間では到底追いつけない境地に達してしまうのかもしれません。そうなったとき囲碁棋士はどのような道を進んでいくのか。

井山九段に尋ねてみると、次のような答えが返ってきました。

「人工知能がいくら強くなっても、囲碁というゲームが解明されるというところには程遠いと思っています。最強の人工知能と、まったく同じ強さの人工知能が勝負しても、どこかで勝ち負けは必ずつくので、より優れた一手はいつでも存在するということになります。これからは人工知能の力も借りて、お互いを高めあいながら、少しでも囲碁の真理に近づいていきたいです」。

2500年以上の歴史を持つとされる囲碁。

棋士と人工知能との切磋琢磨(せっさたくま)は、終わることのない「盤上の宇宙」の探求に、新たな道筋を生み出す可能性を秘めています。