『業界地図』編集長に聞いてみた⑵実践!地図の読み方

2021年12月22日

見開きでぱっと業界を一覧できる『業界地図』。眺めているだけでも発見がありますが、見方のコツを知ると、より理解が進むそうです。

『業界地図』編集長と副編集長に、業界を詳しく見る方法について解説してもらいました。

(聞き手:梶原龍 田嶋瑞貴)

携帯電話事業者業界の読み方

携帯電話事業者業界の読み方

学生

田嶋

業界地図を使って、業界を詳しく見る方法を教えてください。

それでは、毎年、就活生から人気が高い「携帯電話事業者」を例に見てみましょう。

松浦

副編集長

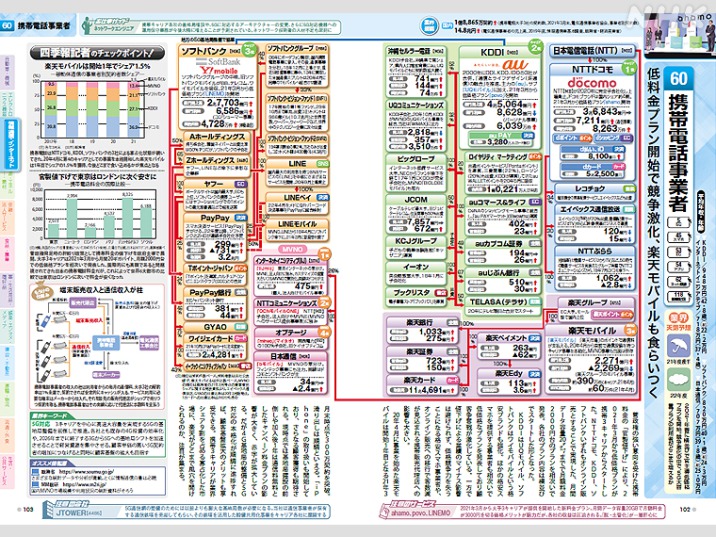

まず見方として、ページの上部に位置する企業は大体どの業界でも有力なプレイヤーになるようにレイアウトされています。

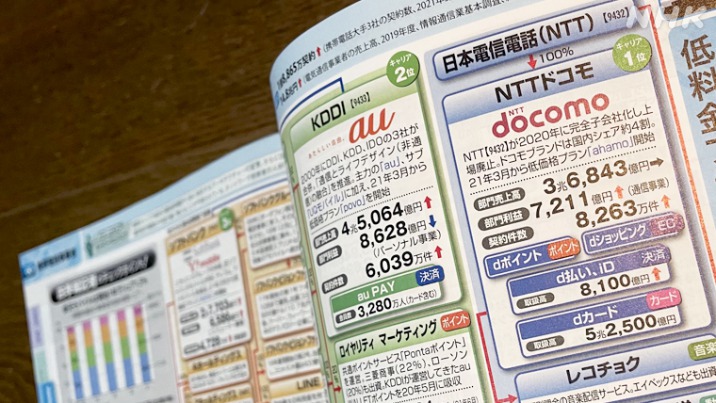

ここでは、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクという順番に大手3社が並んでいます。

それぞれキャリア1位、2位、3位というふうに順位がついています。

どういう基準で順位をつけているんですか?

地図欄外の注釈にも記載がありますが、契約件数をもとにつけています。

ただ、この業界で特徴的なのは“契約件数”の順位が、“売上高”や“利益”で見た場合の順位とあまり一致していないことです。

もし個別の企業を分析する際は、こういう所にも注目して欲しいと思います。

なぜなんですか?

各社とも携帯電話以外の事業を幅広く展開していて、それぞれの収益構造が大きく異なっているからだと思います。

ただし、誌面からはARPU(1ユーザーあたりの平均売上高)などは読み取れないので、各社の資料で補足する必要があるかもしれません。

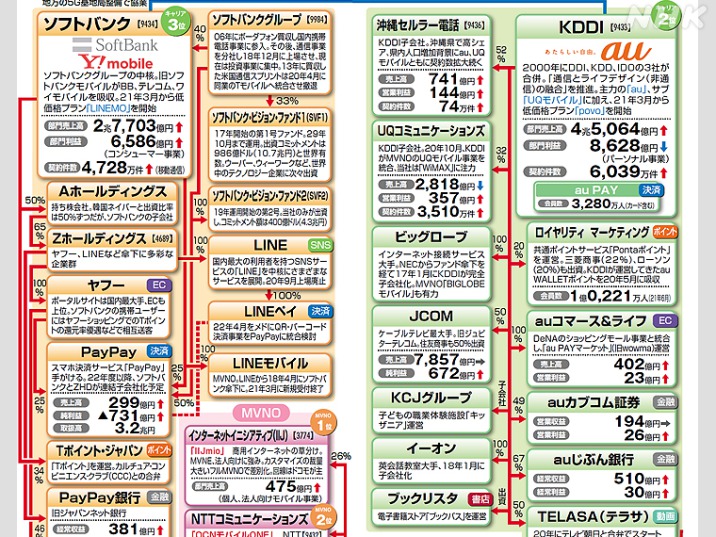

もう一つ重要なのは赤い矢印で書いてある資本関係です。様々な会社へ出資していることを示す赤い線が出ているのがこの地図から見てとれますね。

赤い線をたどっていくと、各社が携帯電話以外に事業領域を広げるため、どういうところに手を伸ばしているのかがわかるようになっています。

なるほど!

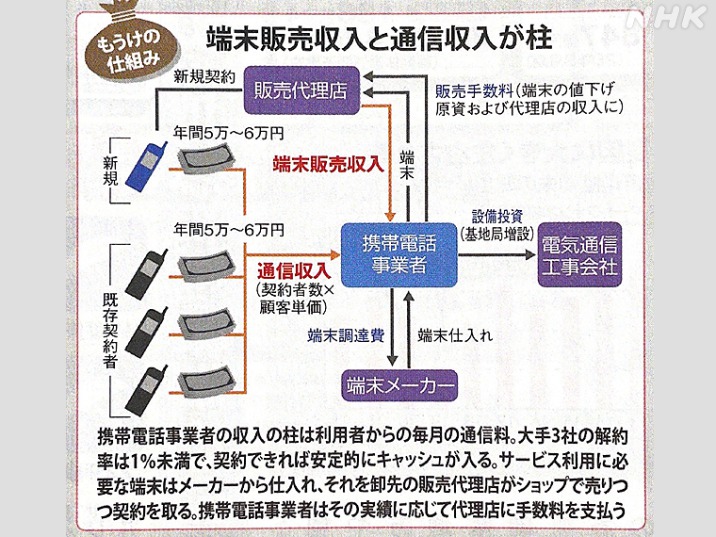

左下の「もうけの仕組み」というコーナーでは、業界のビジネスモデルについて解説しています。

携帯電話事業者は、みなさんが支払う1人あたり年間何万円もの通信料金を主要な収入源として、アンテナ工事、代理店へのインセンティブ、端末の仕入れ代金などを支払っています。

市場規模を見ると回線が1億8000万回線もあるので、なかなかの規模のキャッシュを生み出す構造になっているのがわかります。

業績を見ても営業利益率が高いことに加えて、ページ右端にある平均年収も比較的高い傾向にあります。

業界別の年収ランキングを見てもかなり上位にあるので、安定していて、かつ収入が高い業界なのではないかと捉えることができます。

地図からキーワードを抽出する

地図からキーワードを抽出する

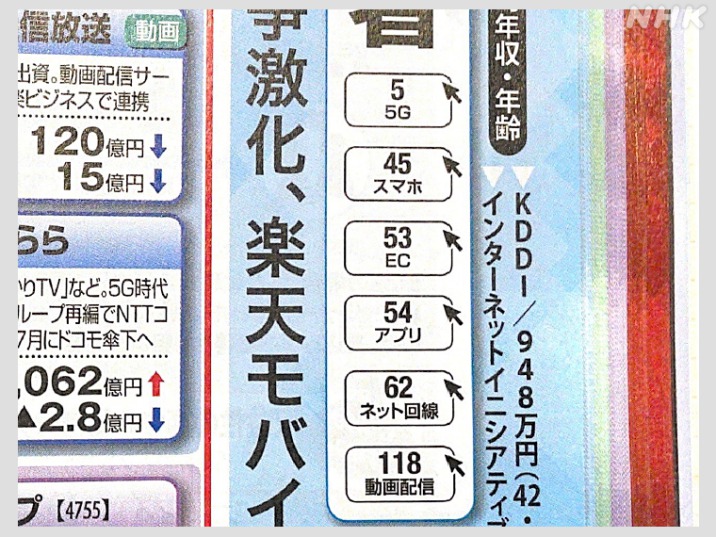

このページから読み取れる携帯電話事業者業界のキーワードは3つ。

1つは“5Gという次世代規格にどう対応していくか”。これはお金を使って5Gアンテナを整備していくという設備投資の問題と、5Gを使ったビジネスモデルをどう組み立てるのかという話。

もう一つは菅前政権下で行われた“携帯電話料金の値下げ”。

そして3つ目は“通信回線を売るだけではなく顧客をどう囲い込むか”という話だと私は理解をしています。

学生

梶原

そういったキーワードはどこを見るとわかりますか?

料金の値下げについては、ページ左の「四季報記者のチェックポイント!」の中で“東京はロンドンに次ぐ安さに”と紹介していますし、地図の下の本文でも触れています。

業界天気図でも値下げの影響を取り上げていますね。

顧客の囲い込みに関しては楽天モバイルが一番わかりやすいです。

楽天モバイルのところに楽天証券や楽天カード、楽天ペイメントなどがついていて経済圏の競争環境を一目で見て取れるようになっています。

5Gに関してはどうですか?

タイトルの下に業界リンクというのがあって、その数字のページを見てもらうと、関連する知識がつかめるように作られています。

携帯電話事業者の業界に興味がある人は5番45番53番…といった項目を読んでいけば業界全体についてわかるということですね。

はい。スマホを使ったサービスや最新技術はどうなっているのかという、横のつながりがわかるようになっています。

企業ごとの違いを読み取ることはできますか?

どういう事業に投資をしているのかを見ることはできますね。

西澤

編集長

例えばソフトバンクはLINEを傘下に収めたけれど、じゃあKDDIはどういったところに投資をしているのかを見ることで、企業が何に力を入れているのかをつかめます。

今は扱う携帯電話端末の種類の違いもほとんどなくなって、差別化が以前より難しくなっているので、出資先のサービスを囲い込むことで、顧客をつなぎとめて増やそうとしているという動きがあります。

携帯電話事業者は設備投資をして、回線を販売してるわけなんですが、それだけだと、付加価値が限られますよね。

はい。

通信の上にのせるサービスで付加価値をつけて差別化するという展開を各社が強化している。

音楽とか映像といった、周辺に書いてあるサービスはそういう付加価値なんですよ。

その付加価値競争を携帯電話事業者はやっているんですが、そこを知らないとこの業界を理解したことにはならない。ここは本当に重要です。

それで多少複雑であっても、こういう形で地図を書いているんです。

なるほど、よくわかりました。ところで、これ以上の情報が欲しいという場合、簡単な方法はありますか?

左のページの下に「オススメ情報源」というコーナーがありまして、もっと深く知りたい人にお勧めのウェブサイトのリストが載っています。

業界のことをさらに深く知りたいというときには、インターネットで各社の事業についての説明を見たり、ニュースサイトで最新の情報をチェックしたりしてもいいかと思います。

それだけでも相当な業界研究ができると思います。

空運業界の読み方

空運業界の読み方

続いて、航空業界についてお伺いします。

新型コロナウイルスの影響をすごく受けた業界だと思いますが、今どんな状況になっているかを読み解くことができればと思います。

それでは、「空運」業界について見ていきましょう。

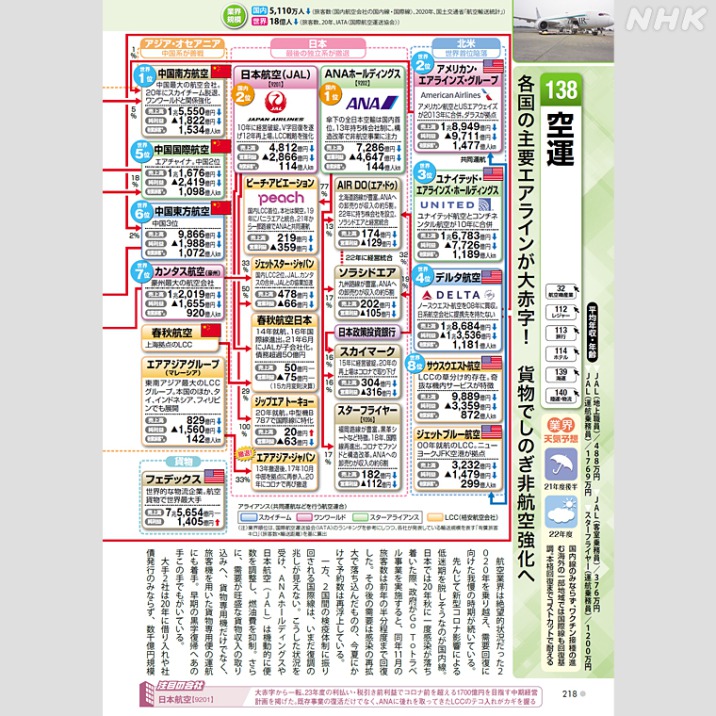

空運は、グローバルな競争をしている業界なので、海外企業を載せるために多くのスペースをとっています。

このページで大事なのは、おっしゃっるとおり、現在はコロナの影響が非常に大きく、掲載している会社のほぼ全部が赤字だということです。

営業利益がみんな▲になっていますね。

実は黒字の会社を1社だけ載せてます。航空貨物のフェデックスという会社です。

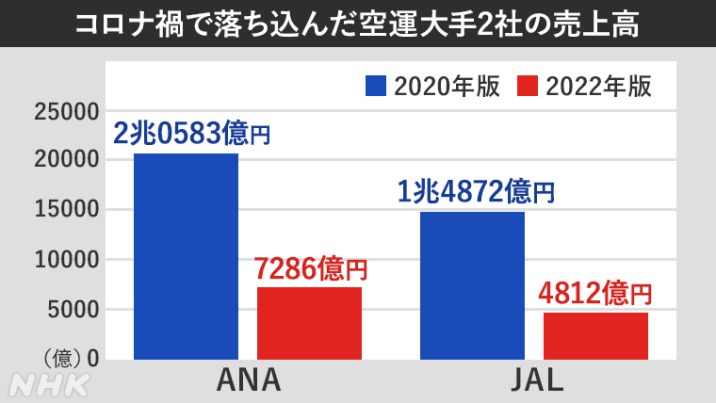

それ以外の各社の業績ですが、20年版、21年版の業界地図と比べるとだいたい3分の1くらいに落ち込んでいます。

学生たち

そんなに…。

国内では当然、ANAとJALが2強です。JALは2010年の経営破たんの記憶がすごく鮮明ですが、地図上にも「V字回復を遂げ12年に再上場」とあり、そんなに心配いらないのかなと。

一方、出資関係のところを見ると、ANAはかなり出資先が多いレイアウトになっています。

100%の支配権を取る買収ではなく、出資を軸とした企業をネットワーク・グループ化して規模拡大を進めているんだなということがよく分かるかと思います。

なるほど。

もう一つ注目していただきたいのが、「有償旅客キロ」。

地図下方の(注)を読むと、業界順位は輸送規模を表す「有償旅客キロ」(旅客数×輸送距離)で計算しているということなので、ああ、これが業界を測る指標なんだなというふうに理解ができると思います。

空運以外にも、営業キロ数が指標になってる業界が、この業界地図の中に他にもあるんですけれど、ご存じですか。

鉄道とかですかね。

そうです。空運業界は、キャビンアテンダントとかパイロットとか非常に華やかなサービス業に見えると思います。

でも、鉄道と同様に、定時運行とか安全性が非常に重視され、厳しく規制されている運輸業界の一角でもあるんですね。

そうしたことも読み取れるんですね。

業界の不況をどう解読するか

業界の不況をどう解読するか

では、業界各社がほぼすべて赤字、という点をどのように捉えるべきか考えてみましょう。

この状況が構造的な問題なのか一時的な要因なのかというと、コロナの影響で、旅行者が減少したという一時的な要因なように見えますよね。

はい。

この業界地図には載っていませんが、過去の業界の歴史や業績を振り返ると2001年の9.11同時多発テロやその後のSARS(重症急性呼吸器症候群)、リーマンショックなど、世界的に大きな出来事が起こるたびに、激震に見舞われる業界だということがいえるんですね。

空運業界というのは、経営のボラティリティ(変動の度合い)が極めて大きいわけです。この赤字の金額を見ても、それは言えるんですが。

そこで「経営を安定させるために事業の多角化を進めましょう」という話がでてきます。

事業の多角化、ですか。

「コロナ禍を経て各社が学んだのは、航空事業への集中が、いかに大きなリスクをはらんでいたかだ。……非航空事業育成への投資は継続する必要がありそうだ」と本文の最後にも記載しています。

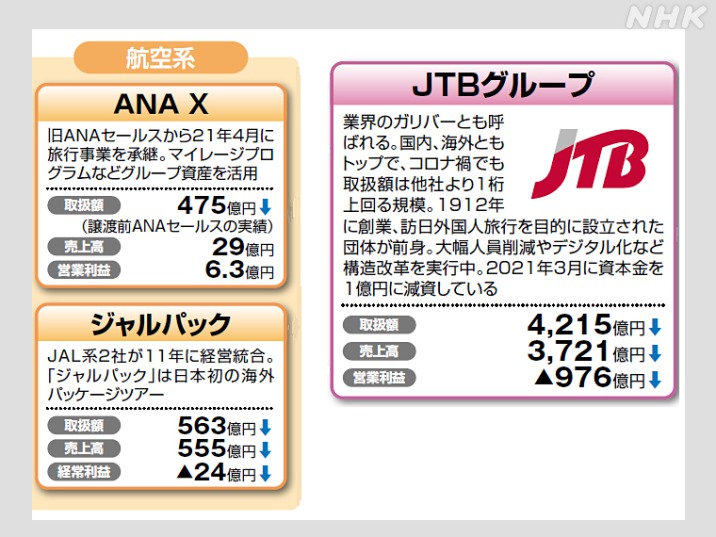

ただ、航空会社の傘下にある旅行会社の規模を、業界トップのJTBと比べてみると、かなり小さいことからも見てとれるように、新規事業ってなかなか育ちにくいんです。

各社が取り組む事業の多角化について、それが果たしてうまくいくのかどうかというところは、ちょっと気を付けて見て欲しいポイントです。

2022年度の業界天気予想が「くもり時々晴れ」となっていて、意外と明るいんだな、という印象を受けました。

基本的にはみんな旅行に行きたくないわけではなくて、旅行に行きたいんだと思うんです。その願望がコロナで今はせき止められているという状態なんですね。

はい。

だからコロナが収束したら、大きな旅行需要が起きると思うんです。

一気に快晴になるとまではいかなくても、薄曇りぐらいになるんじゃないかな、というのは言えると思います。

あまり悲観的に捉えないでいいという意味も、少しは入っているということでしょうか。

そういうことですね。あと関連リンクに載っている32番の「航空機産業」も見てもらいたいです。

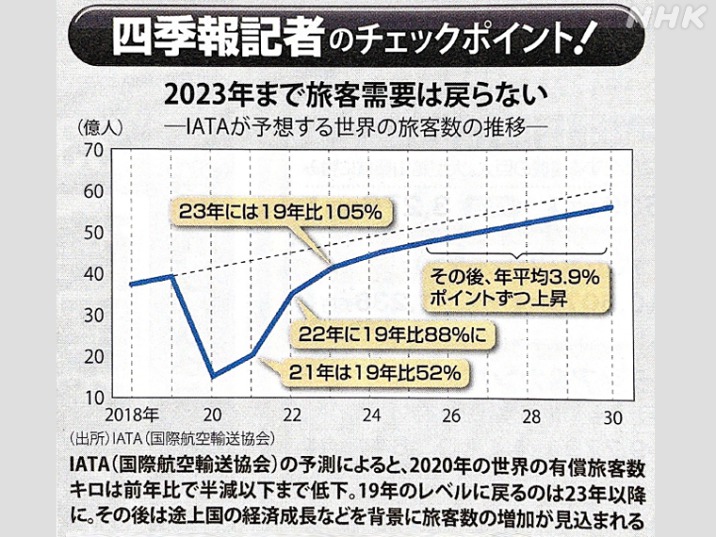

四季報記者のチェックポイント!では「2023年まで旅客需要は戻らない」という予想になっています。

元通りになるまでこのくらいかかるイメージですよねってことを書いていますが、ただそれ以降は、基本的に伸び調子なんですよね。

どうしてですか?

基本的には世界の経済成長が続き、旅行需要が増え続けるため、というふうに見られています。

ただ一方、足元でテレワークの急速な普及やジェット燃料の環境負荷など、マイナス要素もいろいろ出てきています。

従って、コロナ前に予想されていたほどの力強い長期成長が期待できるかというと、そうではないかもしれません。

それでもまだまだ、期待値は高いよねということを言いたくて、業界天気図では2030年は、薄曇りと予想しているんです。

業界予想なので、もしかしたら楽観的かもしれないということはあるんですが、一応それが現在の見立てになっています。

次回は業界地図がどのようにつくられているのかという話を通じて、地図に隠された意図について聞きます。

あわせてごらんください

-

-

就活ニュース

『業界地図』編集長に聞いてみた ⑴ そもそも業界研究って何をすればいいの?

2021年12月09日

-

-

就活ニュース

『業界地図』編集長に聞いてみた ⑶ レイアウトが読み解くカギってどういうこと?

2022年01月12日

-

-

就活ニュース

就活のギモン「人事の目線」⑶ 逆質問って何のため?面接の気になるギモン

2021年12月17日

-

-

就活ニュース

就活のギモン「人事の目線」⑵「学歴」より「学力」が大事ってどういうこと?

2021年12月03日

-

-

就活ニュース

就活のギモン「人事の目線」⑴ ESは読む人の目線に立って書こう

2021年11月29日

最近のニュース一覧

-

-

若手社会人に聞く“働くことのリアル”(3) 入社後のギャップはあった?

2024年06月25日

-

-

若手社会人に聞く“働くことのリアル”(2) 仕事は怖いと思っていたけど…

2024年06月14日

-

-

就活の採用面接 政府ルールでは6月1日から 人材不足で前倒しも

2024年06月03日

-

-

若手社会人に聞く“働くことのリアル”(1) 「就活の軸」どう決めた?働いて変わった?

2024年05月30日

-

-

26年卒・就活スタートガイダンス(2)「就活の軸」ってどうやって見つけるの?

2024年05月29日

-

-

26年卒・就活スタートガイダンス(1)まず何から始めればいいの?

2024年05月21日

-

-

25卒の求人倍率は1.75倍 3年連続で上昇 コロナ禍前の水準に回復

2024年05月08日

-

-

25年卒が選ぶ「就職企業人気ランキング」ことしの注目企業は?

2024年05月01日

-

-

就活のギモン(番外編)「地方で働く魅力」ってなに?若手社会人に聞いてみた!

2024年04月18日

-

-

就活生のギモンを専門家に聞く(6)面接で想定外の質問や緊張が!?こんな時どうする?

2024年04月12日

-

-

就活生のギモンを専門家に聞く(5)就活の志望企業ってどう絞り込めばいいの?

2024年04月05日

-

-

変わる入社式 “服装は自由に” “先輩も親も見守る” その背景は?

2024年04月02日