科学と文化のいまがわかる

文化

「戦争を起こす人間に対して、本気で怒れ」

2023.08.04

「戦争を起こす人間に対して、本気で怒れ」

父は穏やかに言った。

外でけんかをして、不機嫌な顔をした、小学生の私に対して。

「世の中には、つまらない人間はいる。

だけど、本当に悪い人間は、戦争を起こすヤツだ。

戦争は、ほんの一握りの人間が起こす。

そして、ものすごい数の人が不幸になる」

年齢を重ねた私は、このところ父のことばを思い出すようになった。

きっと父は、何度も何度も繰り返して、私に伝えたのだろう。

その意味が分かるようになったと感じたのは、ごく最近のことだが…

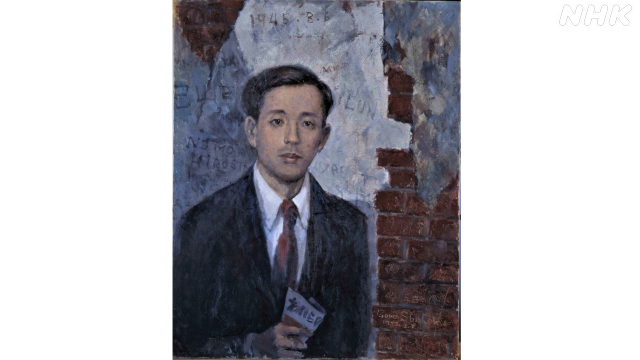

父の名は、「四國五郎」。

広島で、膨大な量の絵と詩の作品を生み出し続けた「詩画人」。

生涯をかけて、戦争を憎み、平和の尊さを伝えようとした、そんな人間だ。

「圧倒的な一冊」とは?

日ざしの強い駐車場で、教えられた番号に電話をかけると、「もう、そこまで来てますよ」と告げられた。

辺りをキョロキョロと見まわすと、優しそうな風貌の男性が携帯電話から耳を離し、手を振っていた。

四國五郎の長男、光さん(67)に会いたいと思ったのは、映画監督・塚本晋也さんのSNSがきっかけだった。

「四國五郎さんの、戦争を絶対繰り返させない、というおそろしく強い思いが、そのまま光さんに乗り移って筆を走らせたような圧倒的な一冊でした」(塚本晋也 監督)

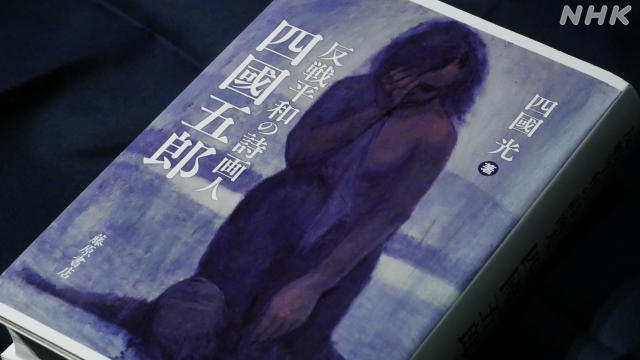

メッセージとともにアップされていたのは1冊の本の写真。

「反戦平和の詩画人 四國五郎」というタイトルの表紙には、片手で顔を覆い、もう一方の手で倒れた子どもに手を伸ばす女性の姿が描かれていた。

“四國五郎”を書く意味

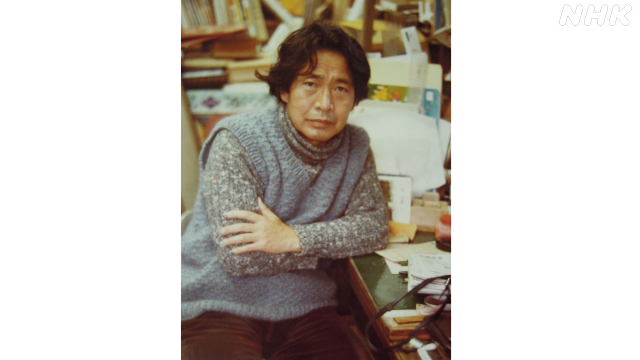

光さんが、父=四國五郎について書こうと思ったのは、6年ほど前のことだという。

光さんの知る“四國五郎”は、もの静かで、優しくて、時たま、おもしろいことを言う、ユーモラスな父親だった。

腰が低く、家の中でも声を荒げるところは見たことがない。

しかし、五郎の死去のあと、光さんのもとには、問い合わせや「お父さんのことを話してほしい」という依頼が多く舞い込むようになった。

広島市にあるアトリエには、絵画や詩の作品だけでなく、60冊以上に及ぶ日記と、膨大な量のメモなどが残されていた。

そうした資料を少しずつ読み進めるうちに、「あ、父は普通の人ではなかったんだ」と、光さんは思ったという。

家族として。

長い間、すぐ近くで暮らしてきた者として。

父親の生きざまを活字に残しておかなければならないという気持ちが強くなっていった。

そして、理由はもうひとつ…

(四國光さん)

大きかったのは、この数年、私たちを取り巻く時代、あるいは環境がどんどん変わっていったこと。

戦争が、ひたひたと音を立てて近づいてくるような気がしますし、ウクライナでは、近づくどころか大変なことになってしまった。

父は、生涯を通じて反戦・平和を叫び続けた人間です。

自分が何をできるかに悩み、どういう表現で、どう伝えるべきかを考えた。

もしかしたら、父の考え方や遺したものの中に、今の私たちにとって、ヒントになることがあるのではないか。

そんなふうに考えたことも、本を書くに至った、大きな理由の1つです。

ただ、執筆は順調には進まなかった。

構想をまとめ、文章を書き進める段階で、心臓の疾患が悪化した。

もともと血液と心臓に、生まれながらの異常を抱えていた。

母親が被爆した影響かもしれないと、放射線科の医師から言われたことがある。

「胸を開き、骨を割って、心臓を4時間も止める。一度に4つの手術を受けました」と、光さんは振り返る。

本を書く作業は2~3年にわたって中断せざるをえなかったが、諦めることは考えなかった。

「父のことを書かなければならない」という決意は、揺らがなかったのだ。

「四國五郎」とは

四國五郎とは、どんな人だったのだろうか。

1924年、今の広島県三原市で、貧しい農家の三男として生まれる。

男ばかりの5人兄弟。

10歳のときに、広島市に転居したという。

五郎は、子どものころから絵に才能を発揮したが、画集を買うこともできず、近所で借りてひたすら模写した。

結局、美術の専門教育を受けることはかなわず、14歳で就職して働き始めた。

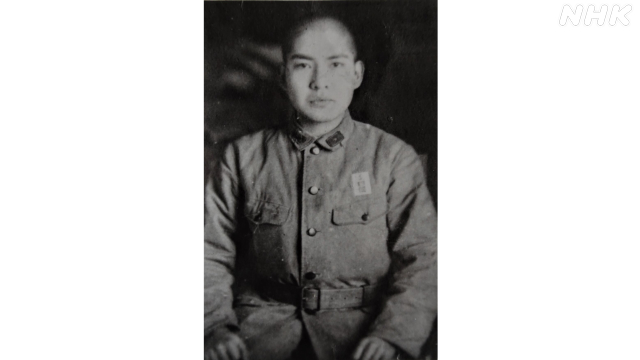

1944年には20歳で徴兵され、その年のうちに満州へと送られた。

軍隊では毎日のように上官による暴力を受けたという。

(四國光さん)

父は小柄で、身長は160センチぐらいでしたから、殴られたら吹っ飛ぶんですね。

そうすると、「何をしておる、立て」と。

立つと「歯を食いしばれ」。

そしてまた殴られる。

全く理由がないまま、毎日のように、“顔の形が変わるぐらい”殴られたそうです。

軍隊といえば、上下関係の規律がすべて。

下の人間は上に対して絶対服従で、戦闘で人を殺せるようになるまで訓練は続く。

心身ともに暴力に慣れさせ、思考を停止させる。

軍隊には、そのような側面があったのではないでしょうか。

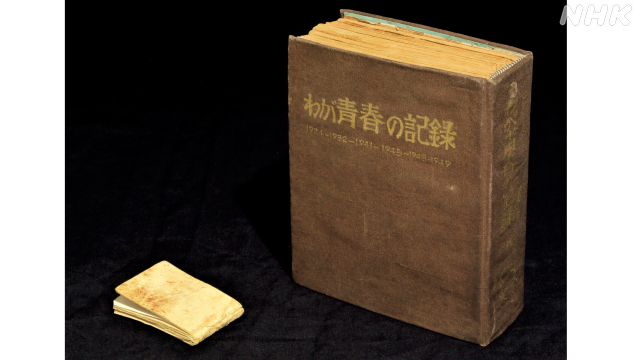

1000ページにも及ぶ「わが青春の記録」

自宅での五郎は、ほとんど軍隊時代の話をしなかったという。

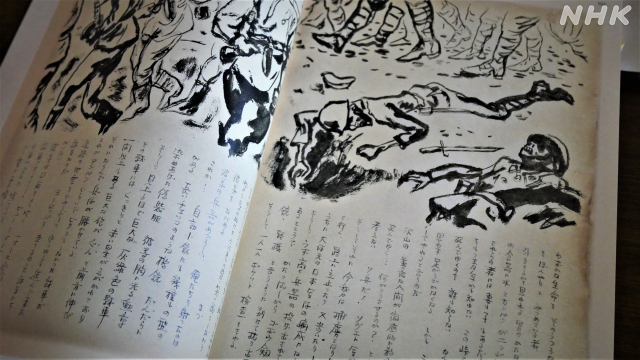

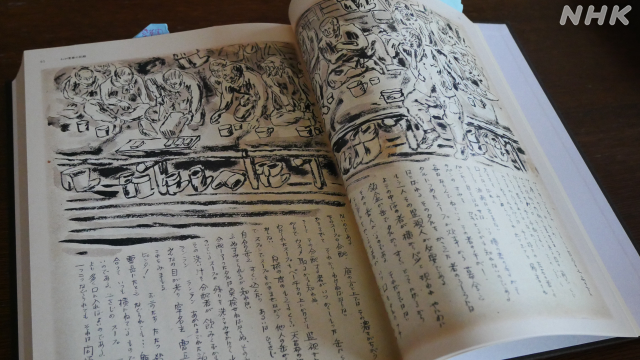

ただ、当時の様子については、1000ページにも及ぶ克明な手がきの画文集「わが青春の記録」としてまとめている。

そこには、満州での戦闘の様子などについて、緻密に、そして詳細に記している。

そして、こんな詩もあった。

【蛸壺堀り】

夜霧寒いか

さみしいか

ひとりごちして

穴を掘る

ひるは銃うち

夜は円匙もち

三尺掘れたら

朝がくる

岩うつ火花に

手を休め

夜霧すかして

とも呼べば

ともかくも

墓は掘れたと

言うている

(「わが青春の記録」より)

光さんによれば、「蛸壺」は兵士が身を隠すための1人用の塹壕で、円匙(えんぴ)はスコップ。

自分で掘った「墓」に対戦車用の地雷を抱えたまま入り、敵の戦車が上を通るのを待つ。

通過の瞬間に地雷をぶつければ、そこが文字どおり、自分の“死に場所”となる。

いつ死んでもおかしくない。

五郎たちがそんな覚悟を強いられるなかで、1945年8月9日には、ソ連が日ソ中立条約を一方的に破棄した。

150万を超える大兵力が、満州へと侵攻を開始した。

(四國光さん)

私も、「わが青春の記録」を読んで初めて知りました。

「父も戦争に行ったんだよな」ぐらいの軽い認識だったんですが、実際にはもうとんでもない話で、周囲はもう、ほとんど全滅する。

上から下から、横からも爆弾、そして銃弾が飛んでくる。

仲間たちの“はらわた”は、ちぎれて飛び出し、首は吹っ飛ぶ。

そんな遺体を踏みつけながら逃げる。

凄惨な状況だったようです。

このとき、すでに広島には原爆が投下され、数多くの、かけがえのない命が失われていた。

そのことを、五郎は知るよしもなかった。

シベリアでの抑留生活

その後、日本軍は降伏し、五郎たちも武装解除された。

徒歩や貨車での移動を強いられ、帰国できるのではないかという淡い望みも、ルートが北へ、北へと進んでいくことによって絶たれてしまう。

五郎は、シベリア・フルムリにある第5収容所で抑留生活を送ることになった。

57万人余りの日本人が留め置かれ、およそ5万5000人が亡くなったとされるシベリア抑留。

極寒、飢え、そして強制労働。

五郎本人も吐血し、一時は生死の境をさまよったという。

収容所の実態を記録し、日本へと持ち出すことを、ソ連は厳しく禁じていた。

だが五郎は、ひそかに、あらがった。

紙を切り、束ねて作ったクレジットカードほどの大きさのノートを作った。

そして、「豆日記」と呼んで、記録を続けたのだ。

(四國光さん)

文章ではなく、単語だけがびっしりと書かれています。

おそらく、「単語さえあれば、自分は絵として再現できる」という自信があったんだと思います。

仲間にも知られないように、極秘に。

おそらくトイレで書いたのではないでしょうか。

収容所でいったい何が起きているのか。

ソ連は、そのことが外部に知られることを嫌がっていました。

記録を残し、外部に持ち出そうとすれば、スパイと見なされる。

帰国を間近に控えていても、スパイの罪に問われれば、再び収容所に送られる。

それは、二度と祖国の地を踏むことができないということ、つまり命を失うことを、意味していたのではないかと思います。

光さんは、収容所で五郎と一緒だった男性から話を聞いている。

その人は、次のように語ったという。

「四國さんは、収容所にいたときから、『こうした体験を、いったい何があったのかということを、次の世代に引き継いでいくことが大事なんだ』とおっしゃっていた」

五郎は、単語ばかりが記された小さなノートを、靴の中に隠して持ち帰った。

シベリアでの自分の体験を忘れないために。

そして、次の世代へと伝えるために。

“民主運動”

一方、シベリアでの抑留生活は、五郎の“考え方”に変化をもたらした。

戦争が終わったにもかかわらず、軍隊の規律は、収容所の中でそのまま残されていた。

上官による抑圧は続いた。

食料を奪う、暴力を振るう、あるいは命を奪うことさえあったと伝えられる。

(四國光さん)

父たちは“最下級兵士”です。

だから、このままでは強制労働で命を失う前に、かつての上官=日本人に殺されてしまうという危機感があった。

生き延びようと思ったら、収容所の中を“民主化”する必要がある。

父は、“民主運動”を進める側に立ちました。

絵を描ける、詩を書ける、文章も書けましたから、収容所の中で「もう、戦争は終わったのだから軍隊は存在しない」、あるいは「これからは民主主義だ」ということを伝えるため、ポスターや看板などの制作を担うようになりました。

そうした“表現物”を作ることが、のちの反戦・平和を訴える活動にもつながっていったと思います。

ソ連が容認した収容所での“民主運動”については、さまざまな評価がある。

ソ連はスターリンの社会主義の支持者となることを“民主化”ということばで呼んだ。

収容所での“民主運動”には、“思想教育”としての側面があったという指摘がある。

さらには、密告や裏切りが横行し、1人を反動分子と決めつけて大勢で責め立てる「つるし上げ」も繰り返されたという。

ただ、五郎は帰国を見据え、「日本には、老人もこどもも、女性もいてさまざまな階層の人がいる。その中で通用する民主運動でなければ、おそらく駄目であろう」とも書いている。

日本で、軍国主義をたたき込まれた五郎。

シベリア抑留という体験が、その視野を広げた。

そして、新たな世界観を獲得することにもつながった。

そういった側面もあるのではないだろうか。

父は、軍国主義者として日本をたち、平和主義者として帰国した。

光さんは、そんなふうに考えている。

帰国、そして弟・直登の死

3年余りのシベリア抑留を経て、五郎は1948年、24歳のときに帰国の途につく。

前述の「豆日記」を靴に隠し、極秘に持ち帰ることにも成功した。

到着した舞鶴で、五郎は、兄のはがきを受け取っている。

「皆が元気だ。お前の帰るのを毎日待っている」と、書かれていた。

ところが、広島は原爆で壊滅していた。

そして、最も仲のよかった弟・直登(なおと)が、被爆して亡くなっていた。

直登も、五郎と同じように絵を描いた。

「もし自分が生きて帰ったら、一緒に絵を描いていこう」。

五郎は、直登と約束していた。

死に至るまでの様子を、五郎は、直登がつけていた日記から知る。

「絶対に日記をつけるように」と直登に告げたのは、五郎だった。

原爆投下、そして直登の死の20年後に、五郎は「弟の日記」という長い詩を書いている。

一部を抜粋したい。

【弟の日記(一部抜粋)】

弟よ

舞鶴に上陸したとき、わたしは、わたしにとって戦争はこれで終わったと考えたのだ。悲劇はすんでしまった、これからは、ささやかでもみんなを幸福がとりまくだろう。そのためにこそ、そのたたかいのためにこそ、シベリアでの経験は生かされねばならぬと。

弟よ

頭髪もぬけ失せ、やせおとろえたおまえは、生きている証しのように激しい足の痛みを訴える。母は『医者を、医者を』と走り回ったが、当時往診してくれる医者など一人もなく、ただ、枕もとで「お医者さんが来るまで元気を出して、元気を出して-」と母がいえば「ウン」「ウン」と返事だけは、はっきりと残して、それなり死んでしまった

弟よ

わたしがお前に誇りをもって告げられることは、まだない。死んでいった人々に、生き残った者が、頭をあげてこたえることはまだできない。

平和を願う人々、原水爆禁止を願う世界の良心は、まだ果たされてはいない。

(四國五郎「弟の日記」より)

(四國光さん)

直登の体の状態は、どんどん悪化していきました。

最後は髪の毛が抜けて、顔も、体も色が変わって、口の中も真っ黒に焼けていたといいます。

父にとっては、大変なショックだったでしょうし、それを引き起こした戦争に対しては、激しい憤りがあったことでしょう。

戦争やシベリア抑留を「表現物」として描いていく、そのことは心に決めていたようですが、直登の死は、さらに、その背中をドンと押した。

美術学校に行って絵描きになるという夢は一切捨てる。

生涯、反戦・平和のための表現をしていく。

自分は、そのような人生を選択したのだと。

弟の死によって、父は改めて、自分の「生き方」を決めたんだと思います。

峠三吉との出会い

やりきれない怒りを胸に抱いていた五郎は、やがて1人の男性と出会う。

詩人・峠三吉。

7歳年下の五郎を、峠は訪ねてきた。

若い人たちを集めて、新しい詩の会を作って雑誌を発行する。

ぜひ、会員になってほしい。

そして、まずは、会誌の表紙の絵を描いてほしい。

五郎は、その翌日には絵を仕上げて峠のところに持って行ったという。

立ち上げたのは詩のサークル、「われらの詩(うた)の会」だ。

GHQによる占領下で、言論統制は厳しかった。

1950年には朝鮮戦争が始まり、再び原爆が投下されるのではないかという危機感が強まっていた。

だからこそ、声を上げなければならない。

暴力ではなく、「詩」という手段を用いながら。

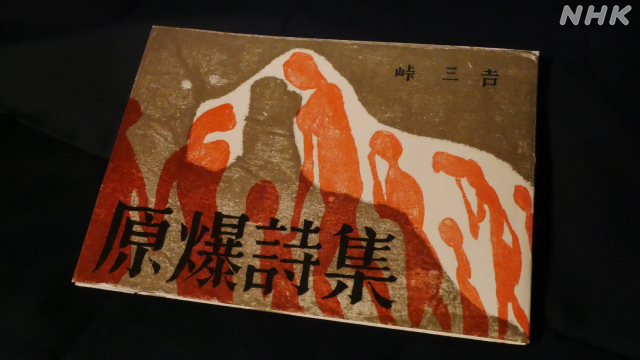

そうしたなかで生まれたのが、峠の「原爆詩集」だ。

「ちちをかえせ ははをかえせ」というフレーズから始まるこの詩集の表紙と挿絵を、五郎は担当した。

(四國光さん)

当時は検閲制度がありました。

しかし、父たちは一切の検閲を拒否して、自分たちで詩集などを出していった。

「原爆詩集」も、そういったものの1つです。

峠さんは、当初、東京で出版したいと思っていたらしいのですが、出してもすぐに発売禁止になるため、すべて拒否された。

だから、広島で、ガリ版刷りで500部ほどを発行したんです。

当時のことを覚えている人に聞いたことがあるんですが、「『原爆詩集』は、持っているだけで怖かった」とおっしゃっていました。

しかし、世の中の理不尽なことについては、NOと言い続けなければならない。

詩で、そしてアートという“武器”で、戦争や原爆にNOを突きつけなければならない。

あの時期に峠さんと父が出会ったのは、運命の導きのような、奇跡のような出来事だったのではないでしょうか。

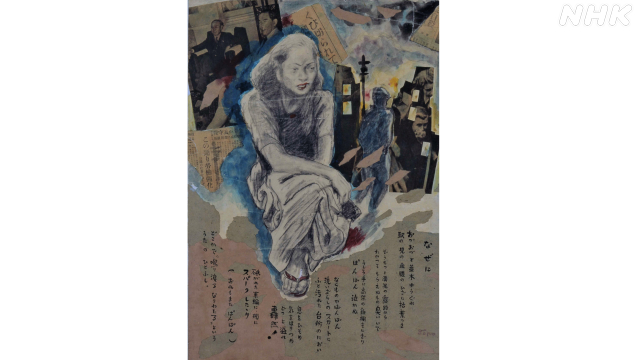

「辻詩」

このころ、五郎たちは「辻詩(つじし)」というユニークな取り組みを行っている。

「逆コース」や「レッドパージ」と呼ばれる状況のなかで進められた反戦・反核運動の1つだ。

言論統制が行われ、十分な報道もないなか、「われらの詩の会」のメンバーは、街へと出て行った。

そして、「辻詩」を貼って回った。

警察が来れば、剥がして逃げ、また別の場所に貼る。

「辻詩」には、絵が描かれ、詩が添えられている。

詩は、峠や五郎、あるいは仲間の作品を活用した。

そして、絵をはじめとしたポスターの制作については、1枚1枚をほぼすべて、五郎が担当したという。

(四國光さん)

「辻詩」って、本当にユニークでおもしろいものだと私は感じています。

今で言えば、鋭い社会風刺画で知られる正体不明のアーティスト=バンクシーの作品のようだと。

「表現物」でありながら、名前は書かれていません。

だって、名前を書いたら捕まりますから。

コピーして大量生産することはできず、どれだけいいものが出来たとしても、いずれは没収されるか、廃棄される。

作者の名前もなく、複写も残らず、没収や廃棄を運命づけられた「表現物」。

いったい、どう捉えたらいいんだろうと。

父は、1950年から3年ほどの間に、150枚から200枚の「辻詩」を作ったといいます。

今では8枚だけが、父のアトリエに残されていますが、それぞれ表現のトーンは異なり、全部が手がきだったり、写真や新聞記事とコラージュしてみたり。

日記を読むと、多いときには1日で「15枚描いた」という記述も見られます。

何が何でも伝えなければならないという、鬼のような執念があったのだろうと思います。

残された「辻詩」の四隅には、画びょうの穴があいている。

現存はしないが、中には40個の穴があいているものもあったという。

貼っては剥がして、逃げる。

そして、また貼る。

それを40回、繰り返した証しだ。

残されている8枚以外の「辻詩」が、どこかで見つからないだろうか。

光さんは、期待している。

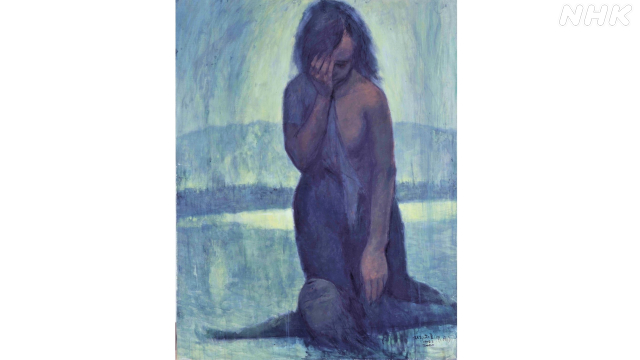

被爆者が描く原爆の絵

1953年、峠三吉は、肺の手術中に亡くなった。

その後、五郎は、峠が持っていた平和への願いを引き継ぐようにして母子の姿などを描き続けている。

広島の風景などもテーマにしたが、このころは、被爆者の苦しみを描いた作品は多くない。

1974年、五郎が50歳のときには、NHKが「市民の手で原爆の絵を」というプロジェクトを始めた。

被爆者自身に、みずからの体験を絵に描き残してもらおうという取り組みだ。

相談を受けた五郎は、即座に賛同の意を示し、テレビにも出演して絵の描き方などを伝えた。

絵で表現しきれないのであれば、ことばを添えればいいと五郎は訴えた。

当初、五郎は、「自分は被爆者ではない。テレビへの出演は、被爆したほかの画家のほうがふさわしい」と、依頼を断ったという。

しかし、NHK側の再度の説得に応じて引き受けた。

五郎も、NHKの担当者も、あまり応募はないだろうと思っていたそうだ。

人々の間には、まだ、被爆者だと打ち明けることが差別につながるのではないかという懸念があったからだ。

しかし、実際には、次々と作品が届けられた。

被爆者が寄せた絵には、胸が苦しくなるような場面も描かれていた。

動かない母親にすがる子ども。

黒焦げになったまま横たわる遺体。

皮膚から垂れ下がったケロイド。

そのときに寄せられた作品は2000枚余りに上った。

きっと、被爆者たちの間では、自分の体験を伝えたいという思いが強まっていたのだろう。

伝えないままでは死ねない。

そして、自分たちが目にした光景は、二度と繰り返させたくない…

(四國光さん)

父は、作品のすべてに目を通したんだろうと思います。

そして、ある日、広島の街をスケッチしていると、目の前を焼けただれた姿の被爆者たちがざぁっと通っていく、そしてバタッと倒れるという映像が見えるようになったそうです。

父は、2000を超える被爆者の記憶を、ひたすら自分の中にため込んでいきました。

まるで、自分が大きな器になったように。

その結果、他人の記憶が、自分の中でフラッシュバックするようになった。

ことばを変えれば、被爆の記憶が、被爆をしていない父の中に継承されていったということだと思います。

それから父の態度は徐々に変わっていきました。

それまでは自分が被爆者でもないのに、被爆を表現することには遠慮があった。

でも、そうじゃないんだと。

戦争や核兵器のもたらす被害のことを、多くの人に伝えなければならない。

自分には、絵や詩という技術がある。

伝えることこそが、自分の、生涯をかけてやっていくべき使命ではないだろうか。

父の中で、そうした覚悟が固まっていったんです。

絵本「おこりじぞう」

「おこりじぞう」は、広島出身の児童文学作家、山口勇子が書いた作品だ。

原爆の投下が、一瞬にして広島の街を破壊し、人々を殺戮する。

そうしたなか、1人の女の子が、かつて「わらいじぞう」と呼ばれた地蔵のもとにたどりつく。

その悲劇を目の当たりにして、地蔵の表情は変わっていく…

作画を依頼された五郎は、きっと悩んだに違いない。

物語は悲しく、痛ましい。

被爆の現実は、さらに凄惨だっただろう。

悩んだ末に、五郎は、女の子の顔を、“美しく”描いた。

子どもにも見てもらえるように。

そして、少しでも多くの人に、絵本を手に取ってもらえるように。

(四國光さん)

「作品は、あくまで“伝えるための手段”なんだ」

父はよく、そんなふうに言っていました。

若い人にも、年齢を重ねた人にも、そして、子どもたちにも、戦争や核兵器がもたらす惨禍について伝えなければならない。

そのためには、最初から目を背けられてしまう表現は、ふさわしくないと思ったのではないでしょうか。

五郎は、「おこりじぞう」の末尾に、次のように書いている。

【四國五郎 この世で最もこわいものは…】

この世の中でなにがこわいといって核兵器ほどこわいものはない。

男女老人子どもの別なく巨大な電子レンジの中へ入れられたように、生きながら焼き殺される。

かろうじて逃れた人も頭髪は抜け落ち歯ぐきから血を流して、やがて死ぬ

(中略)

こわいものなど描きたくはないのだが、こわいものを地上から無くするためには描かねばならない。

(絵本「おこりじぞう」より)

昔話として片づけてはいけない

光さんのもとには、出版直前の「おこりじぞう」の表紙が残されている。

防空頭巾をかぶった女の子の絵を、五郎は差し替えていた。

現代の、今を生きる女の子の姿へと。

「おこりじぞう」は、決して過去の物語ではない。

単なる昔話として片づけてはいけない。

表紙の変更には、そんな五郎の思いが込められていた。

「おこりじぞう」は、今、アメリカの大学でも教材として取り上げられているそうだ。

その出版から43年。

発行部数は24万5000部に上る。

今もなお、多くの人々の心に、原爆の恐ろしさを伝え続けている。

四國五郎のメッセージ

1995年、被爆50年の年に、「ひろしま21世紀へのはがき」という取り組みが行われた。

2045年の被爆100年に向けて、市民はどのような思いを持って生きようとしているのか。

未来の市民に対してのメッセージを集めようというものだった。

募集に対しておよそ10万通のはがきが寄せられ、広島平和記念資料館の地下倉庫に保管されているという。

五郎は、広島市民の1人として、はがきを送っていた。

ある取材をきっかけに、光さんは、そのはがきを目にすることになる。

「私は71歳の絵描きです」から始まる文章。

「私には同い歳のいとこが三名、一番仲のよかった三つ下の弟が、みな戦争で死にました。好戦的な国の政策や、神がかり的な軍国主義的な天皇制の教育のために、自分が全人類的な立場からみて、どんな役割を果たしているかを知らないまま死にました。

決して心から求めて死んだのではありません。

私だけが今日まで生き残りました。

平和のために…と願って絵を描いてきましたが…」と続く。

そして、はがきの最後は、「あとをよろしくお願いします」ということばで結ばれていた。

(四國光さん)

父が言いたかったのは、戦争はとにかく絶対にだめなんだということ。

それは誰でも分かっている。

それでも、戦争は起きてしまう、始められてしまう。

そして、いったん始まると、なかなか終わらない。

為政者は、すぐ終わると思って戦争を始めるけれど、そんなものではない。

ベトナム戦争だって、アフガニスタン紛争だって簡単には終わらなかった。

今度のウクライナの戦争だって、どれだけ続くか分からない。

だから、大事なのは、戦争が始まる前に止めること。

戦争を始めさせないこと。

戦争を始めない政府を、自分たちで選び取ることです。

さまざまな「表現物」には、伝える力があります。

父の「表現物」は、反戦平和を伝えるための手段でした。

それに触れることによって、戦争に対する嫌悪感、厭戦感、そういったものを自分の心の中に、そして次の世代の心の中に蓄積していってほしい。

表現物で戦争を知ることにより、実際の戦争を遠ざけてほしい。

蓄積されたその“思い”こそが、戦争に対する本当の「抑止力」になりうるのではないでしょうか。

そのことばを、かみしめて

四國五郎は、自分の絵を1枚も売らなかったという。

なぜなら、平和を訴える手段だから。

手段がなくなってしまっては困るのだ。

光さんに別れを告げ、再び、夏の強い日ざしを浴びながらバスを待つ。

「あとをよろしくお願いします」という五郎のことばを、自分はどう受け止めるのか。

息を深く吸い込んで、もう一度、考えてみる。

▽NHKジャーナル 特集・「四國五郎 平和へのメッセージ」

https://www.nhk.or.jp/radio/player/ondemand.html?p=0045_01_3878989

8月10日(木) 午後10:55配信終了

●「四國五郎展 シベリア抑留から『おこりじぞう』へ」

8/5~10/15 安来市加納美術館

●「ヒロシマを伝える 原爆の絵」

7/20~9/10 吹田市立平和祈念資料館

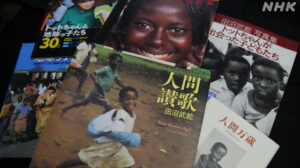

NEWS UP写真家・田沼武能 “人間”へのまなざし

NEWS UP「核軍縮は長いマラソン」走り始めた大学院生

NEWS UP終わらない「原爆の図」

NEWS UP写真家が体験した「戦争と平和」

NEWS UP核兵器廃絶は他人ごと?被爆地だけの問題?

ご意見・情報 をお寄せください