科学と文化のいまがわかる

文化

100万回の動画と4500年前への旅 ~エジプト考古学者 河江肖剰

2023.02.09

再生回数は1か月で100万回超。

考古学の世界では異例の“バズり動画”を発信する研究者がいる。

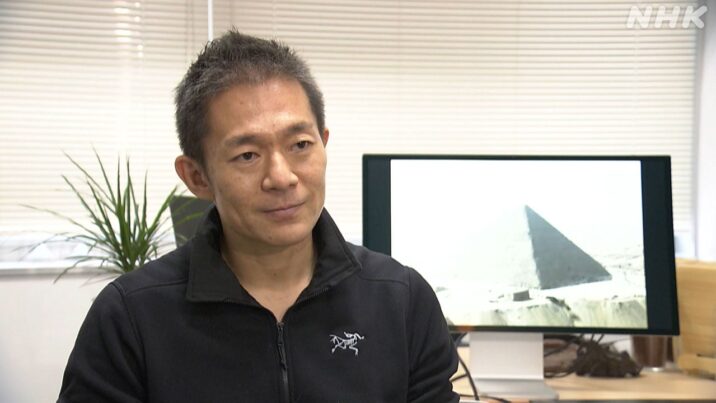

古代エジプトの謎に迫る考古学者、河江肖剰。

目指すのは、4500年前への“タイムトラベル”なのだという。

(名古屋放送局 記者 三野啓介)

考古学者、バズる。

ユーチューブにアップされている1本の動画。

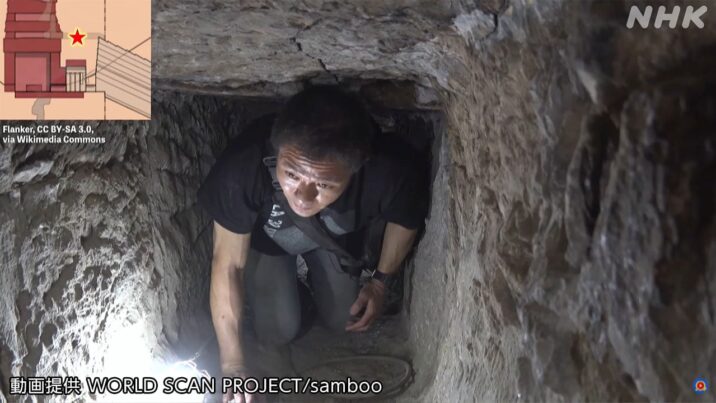

Tシャツからたくましい腕をのぞかせながら、迷路のような穴の中に潜り込む。

暗闇の中、石壁のひび割れを指さし、興奮した様子で画面に語りかける。

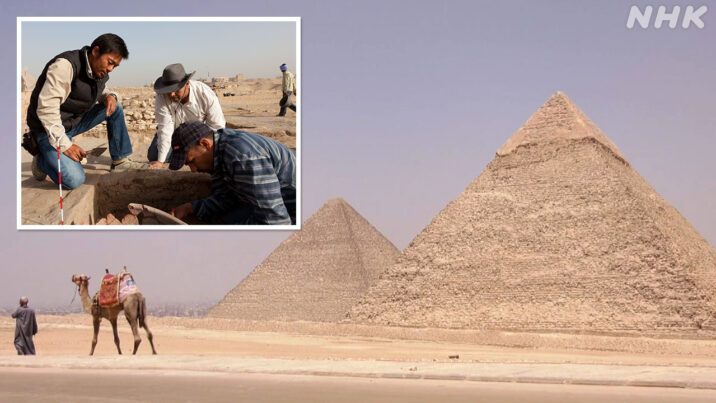

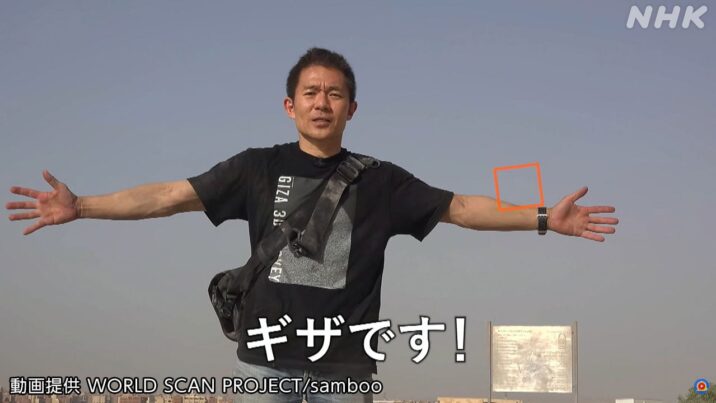

撮影現場はエジプト、ギザのピラミッドだ。

一般には入ることができない奥の奥にまでカメラを入れ、詳細な解説を交えて世界に発信する。

再生回数はおよそ120万回超にのぼる。

動画を発信するのは河江肖剰さん。

名古屋大学の考古学者だ。

専門は4500年前につくられ、今も多くの謎が残るピラミッド。

「考古学者がYouTuber?」

河江さんは週に1回、世界の古代エジプト研究の最新の動向を動画で紹介している。

撮影に訪れた日のテーマはエジプトで近年発見された世界最古のパピルス文書。

ピラミッドが建設された当時、工事の監督官が記したものだという。

発見した考古学者の思いを代弁し、解読された内容を熱く語りかける。

ピラミッドの“人間くささ”

「すごく人間くさいんですよね」

ピラミッドの何にひかれるのか、そう尋ねると河江さんは即答した。

「ピラミッドはすごく完璧なイメージがありますが、実際はそうじゃないんです」

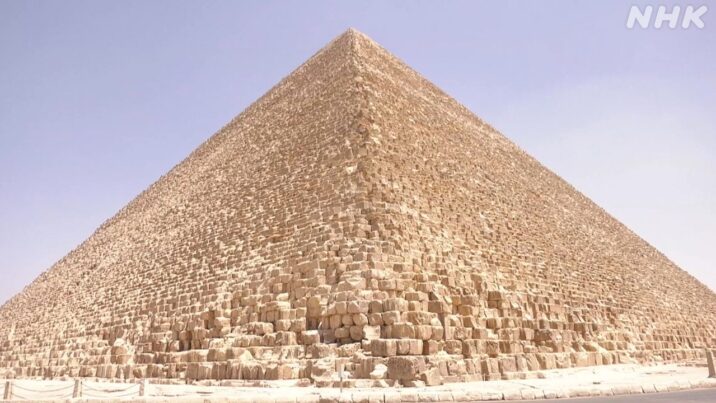

エジプトの首都、カイロ近郊のギザにある、クフ王、カフラー王、メンカウラー王の3つのピラミッド。

最も大きいクフ王のピラミッドは約140メートルの高さを誇る。

冒頭で紹介した動画は、河江さんがその内部に入った時の記録だ。

現場で発見した“人間くささ”を熱く語っている。

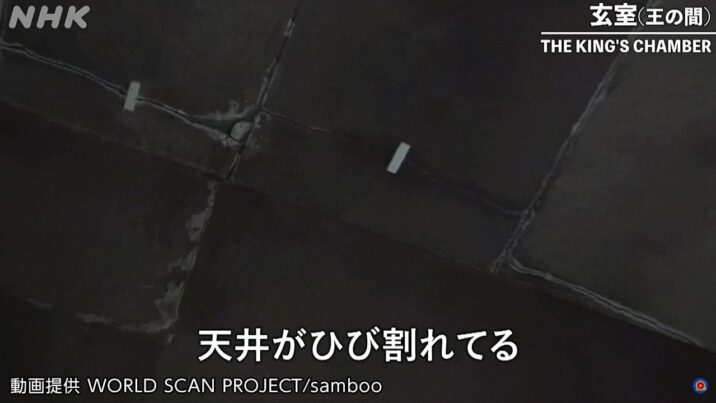

それが刻まれていたのは「王の間」と呼ばれる空間の天井に入った「ひび割れ」だという。

ひつぎのようなものが置かれた「王の間」は、固さのため加工の難しい花こう岩を隙間なく積みあげた精巧な作りだ。

ピラミッド内部でも、特に重要な空間だったと考えられている。

そこに入ってしまったひび割れ。

古代人にとっておそらくは“痛恨のミス”であり、それこそが奮闘のさまを4500年の時を超えて現代に伝えていると分析する。

「いろんなところに失敗のあとがある。ただ、失敗がありながらもそこを何とか取り返そうとしている。そうした人間らしいところがいたるところにあって、それが面白いんです」

きっかけは古代のゴミ

ピラミッドのロマンを追い求める河江さん。

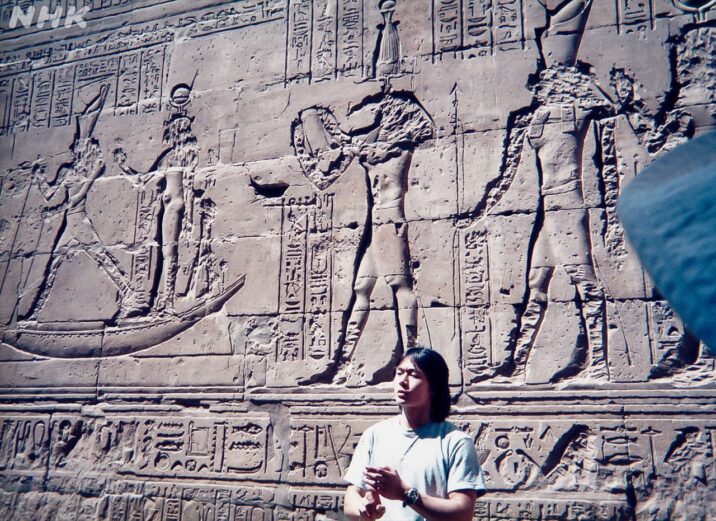

原点は20代の頃のエジプトでの経験だ。

子どものころテレビ番組で見たピラミッドの謎に強くひかれ、高校卒業後、そのまま単身エジプトへ。

生活のためにツアーガイドとして働き、その後、現地の大学に進学。

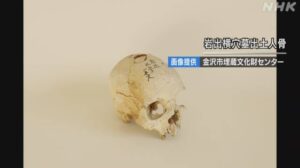

そしてピラミッドの建造を担った人々が暮らしていたと考えられている「ピラミッド・タウン」と呼ばれる街の遺跡の発掘隊に参加した。

「その時に発掘したのは、ビールつぼなどの土器、動物の骨など、古代の人々が残したゴミです。彼らの生活を赤裸々に伝えるゴミを見ることで、ここに住んでいた人がこんなものを食べながら毎日現場に通ってピラミッドを作っていたんだということを生々しく感じて、ピラミッドに“人間味”を感じるようになりました」

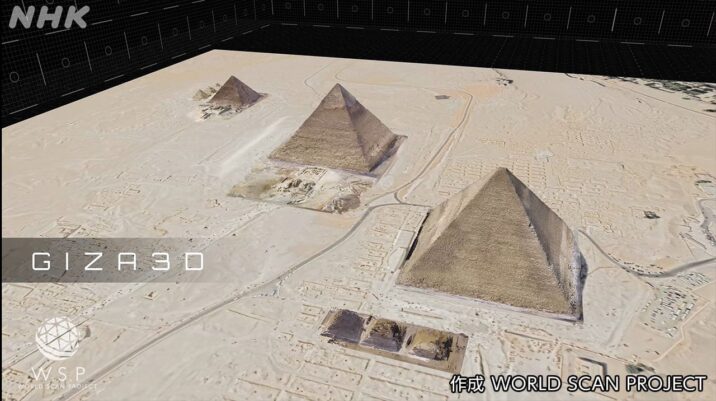

3Dで迫る“古代の謎”

古代の人々の姿を想像しながら研究を続けてきた河江さんは今、あるプロジェクトに取り組んでいる。

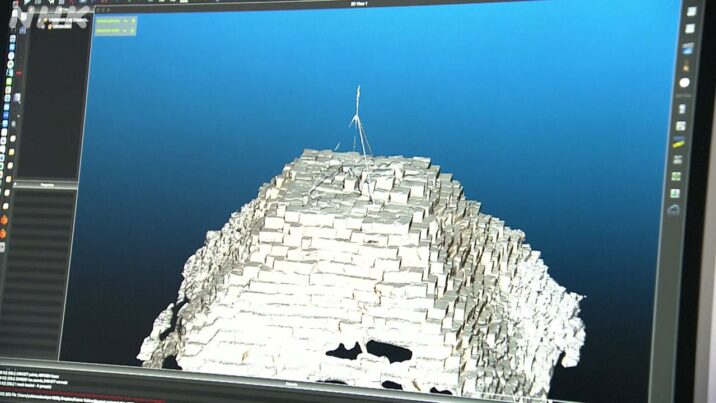

3Dデータを活用した“再現”による研究だ。

ドローンで上空から撮影した外観の映像を合成し、ピラミッドの3Dデータを取得。

仮想空間上にピラミッドを“建造”する。

石の積み方や崩れ方までを忠実に再現することで精巧な分析が可能になり、そこから古代の人びとの奮闘が浮かび上がる。

この手法により、例えばこんなことがわかるという。

古代の人びとはいったいどれだけの石を積み上げたのか。

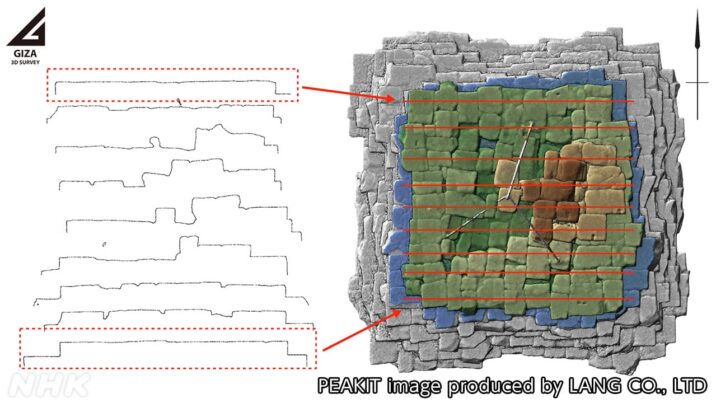

河江さんはピラミッド全体を覆っていたと考えられている「化粧板」に注目する。

クフ王のピラミッドは現在は階段状になっているが、かつては隣のカフラー王のピラミッドの上部のように「化粧板」で固められ、なめらかな斜面だったと考えられている。

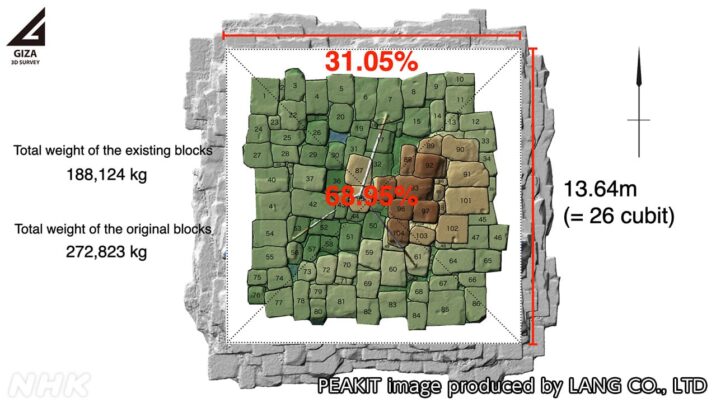

河江さんは最上段の201段目の石の並びを3Dで分析。

一番外側の列だけがきれいに水平に並べられていたことを発見した。

水平にしたのは「化粧板」をきれいに並べるためだったのではないか。

そう考え、失われたと考えられる「化粧板」の量を算出する。

はじき出された石の重さは80トン超。

河江さんの仮説が正しければ、古代の人々はそれだけの量の石灰岩を140メートルほどの高さまで運び上げていたことになる。

古代エジプトを“よみがえらせる”

河江さんが仮想空間の中に再現しようとしているのはピラミッドだけではない。

当時の地形、太陽や星などの天体の運行データなどをインプットし、仮想空間上に4500年前の人々が暮らした“古代エジプトの世界そのもの”をよみがえらせようとしている。

「太陽がどう上がってどう沈んでいったのかとか、星がどう位置していて、彼らはそこの中でどう思っていたのか。4500年前にタイムトラベルするプロジェクトです」

目指すのは古代の世界にみずからが入ること。

そして古代の人々と同じ目線で、同じ景色を眺めることだ。

ロマンにあふれているが、もちろん学術的な意義も強調する。

例えば当時の人々がピラミッドをつくるために測量した地点はどこだったのか。

ギザのピラミッドは当時、北東の方向にあった太陽神の信仰の中心地に向かって直線上に並んでいるとされている。

しかしそのような精緻な測量をどのようにして出来たのかは謎に包まれている。

古代の人々と同じ視点で世界を見つめれば、測量地点が特定できるのではないか。

そうして初めて解明されるピラミッドの謎があるはずだと河江さんは信じている。

「4500年前、ピラミッドの角に立つとどういう風に見えたのか。自分自身で体験することで初めて分かるものがあるんだと思います。予想もしなかった、ワクワクすることがあるんだろうと思っています」

考古学者が目にするものは・・・

頭をひねらせ、歯を食いしばり、ピラミッドをつくり上げた古代の人々。

彼らにとってピラミッドはその苦労に値するほどの大きな価値を持つものだったはずだ。

4500年前の時を超えて、古代の世界が“よみがえった”とき。

その仮想空間を旅する人たちが、それぞれの感性で古代エジプトを見つめたとき。

ピラミッドの謎を解く新たな扉が開かれるのかもしれない。