科学と文化のいまがわかる

文化

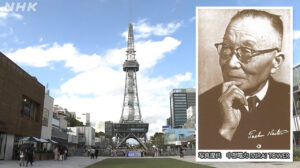

直木賞 受賞者の会見 詳報

2023.01.20

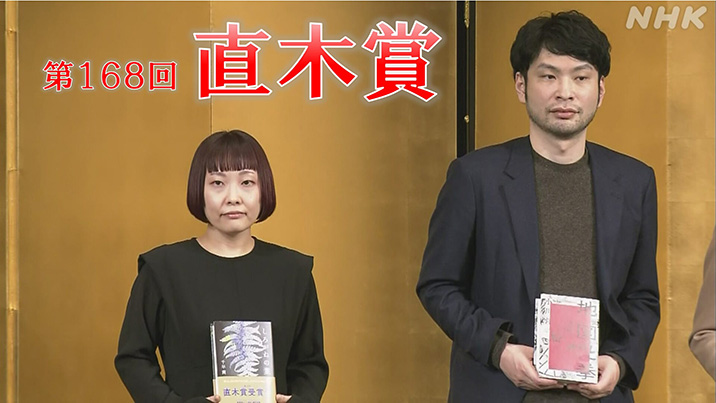

第168回の芥川賞と直木賞の選考会が開かれ、直木賞は2作品が選ばれました。

小川哲さん 『地図と拳』

千早茜さん 『しろがねの葉』

受賞が決まった直後(2023年1月19日)の記者会見の内容を詳しくお伝えします。

※芥川賞の記者会見の記事はこちら。

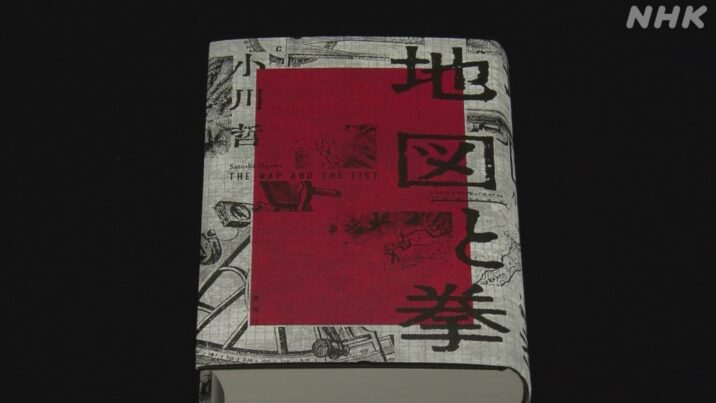

小川哲さん『地図と拳』

小川哲さんは、千葉県出身の36歳。東京大学大学院の在学中に小説を書き始め、2015年にSF小説の「ユートロニカのこちら側」でデビューしました。直木賞は2019年に発表した短編集の「嘘と正典」に続いて、2回目の候補での受賞となりました。

受賞作の「地図と拳」は、19世紀末から1950年代にかけての中国東北部の満州を舞台にした空想歴史小説で、新たな都市の設計に挑む日本の研究者や、キリスト教を広めるために測量を続けるロシア人宣教師、父親や日本人に復讐しようとする中国の女性兵士など、数多くの人物が登場します。生きる場所を求める測量や建築といった行為と、領土や資源を奪おうとする戦争を、「地図」と「拳」の関係に重ね合わせながら、それぞれの登場人物が、激しく変転する時代を生き抜く姿を迫力のある文体で描いています。

小川さん「面白いものを作り続けていきたい」

――今のお気持ちは?

A.本日はお忙しい中、お集まりいただいてありがとうございますというのと、こうやって会を準備していただいた日本文学振興会に感謝をしたうえで、本当に正直に今の気持ちを言うと、さっさと終わってお酒飲みたいなと思っています(笑)。

――今回の受賞を、最初に誰に、どのように伝えましたか?

A.母親にLINEで、「受賞」と2文字送って、未読でした。

(まだ未読?)

しばらくたって、会場で結果が出たはるか後に「すごい」と来ました。

(そのほかには何かことばはありましたか?)

たぶん僕が今、携帯が忙しいことを察知しているのかわからないですけど。来てるかもしれないですけど、いっぱい来ちゃって、メッセージが。

――選考委員の宮部みゆきさんからは「満場一致に近い評価で、小説が持っている魅力のすべてが内包されているような作品だ」と絶賛する声がありました。改めて受賞の受け止めは?

A.山田風太郎賞のときもそうですが、賞の候補に選んでいただいて、受賞したりしなかったりしたこともありますが、どこか人ごとというか、僕の中では、この「地図と拳」という小説を書き上げて、直して、出版までなんとかたどり着いたというところで一区切りというか、作家としての仕事は終わっていると思います。もちろんこうやって書いた本を評価していただいて、世に広く読んでもらう機会をいただけたことは、たいへん嬉しいんですが、作家としては変わることなく、目の前の原稿をひとつずつ書いていきたいなと思っています。

――SF作品でのデビューから、今回は歴史巨編、クイズをテーマにした小説も書いています。小川さんの作品の中心軸は今後どの分野になっていくのでしょうか?

A.僕はあまり分野というのは考えていなくて、単に自分が読みたい本だったり、自分が面白いと思うものを作り続けていきたいなっていうだけです。僕の小説は、ジャンルから着想するということはあまりないので、まったく無いとは言わないですが。だから、どういう分野というのは気にせず、面白いと思うものを書き続けていけたらなと思います。

――今回の作品は、宮部みゆきさんから「冒険小説だ」という言葉がありましたが、ご自身ではどのように思われますか?

A.うれしいですね。自分で書いているときは、歴史小説だという意識はかろうじてあったんです。ただ、冒険小説だと思って書いてはいなかったのですが、そう言われてみると、確かに冒険小説だと思って。

この小説が持つひとつの可能性というか、ひとつの魅力を端的に引き出してくださったのかなと思います。

小川さん「小説を書く作業=建築」

――(動画サイト記者から)一般の人から寄せられた質問を代読します。東京都30代男性の質問。「小川作品の虚構と現実がわからなくなる作風が大好きです。そんな小川さんが、人生でついた最も大きな嘘を教えてください(言える範囲で)」。

A.僕はそんなに嘘をつかないといいますか、思ったことをそのまま言ってしまうので。何かのエッセイでも書きましたが、1番大きいかどうかはわかりませんが、小学生の時に母親が毎朝作ってくれるトーストがすごくまずくて(笑)、でも食べないと怒られるので、何とかしないといけなかったんです。で、妹がそのトーストをベランダの室外機の裏に捨てていて、それが発覚して妹がすごく怒られたのですが、そのとき母が「お兄ちゃんはちゃんと食べてるでしょ」って怒ってたんです。僕は駅のごみ箱に捨ててたっていう嘘ですかね。なんか、こういうのは一生残ってしまうのでね、両親と妹にすごく申し訳ないんですけど。

家族仲が悪いとか、母親が料理が下手とかっていう、そういうとらえ方をして欲しくはないのですが、「教えてください」と言われたので。

(今の回答が嘘ということはない?)

はい。今の話は本当です(笑)。

――(動画サイト記者から)東京都40代男性の質問。「『建築とは時間です』という作中人物の言葉に共感しました。これは作者の小川さんの声でもあるのでしょうか。私も変化の激しい東京にいてそのようなことを思うのですが、小川さんが『建築とは時間である』と思ったきっかけを教えてください。」

A.例えば東京にいて、東京じゃなく京都とかでもいいのですが、歴史的な昔からある建造物って、今も残っているじゃないですか。奈良の大仏なども。そういうのを僕らは見に行ったりするわけですが、僕たちって自分が生まれる前の時代が本当に存在したかどうかというのは、結局書かれた文章で理解するしかなくて、(過去の時代が)あったらしいということしかわからないんです。でも、建物って、ずっと残るので、潰されてしまうこともありますが、教科書とかに文字で「あったらしい」と書いている平安時代だったり、鎌倉時代だったり、江戸時代だったり、そういった時代に造られた建物を見ることで、僕たちは本当に過去がちゃんとあったんだなっていうか、こういう時代があって、その時代に生きてる人がいたんだなっていうのを感じることができる、そういうところがあると思っています。そういう思いを込めたという感じです。

――お酒を飲みたいということで、最初の一杯は決まっている?

A.いやあ、僕お酒の味がまったくわからないので、アルコールの入ったものであれば何でも、すべて同じです。

――宮部さんの講評で、これだけ大きいほらを吹くには、そもそも史実をちゃんと知らなくてはいけないという意見がありました。虚構を通じて満州を書くということの、どこに面白さを感じましたか?

A.満州国っていうのは、かなり人工的に作られた「建築物」という見方もできて、その満州という「建築物」の中には、その都市を造るために実際の建物があって、それを書く僕自身も、小説を書くという作業自体が、ひとつの建築なのかなと。

建築について詳しくない頃から、小説を書く行為が建築と似てるんじゃないかなと思っているところがあるので、建築ということばを通じて、ふだん僕がやっている小説を書くという仕事と、満州(国)という国が接続できるんじゃないかなというのが、書こうと思ったきっかけですね。

小川さん「SFと僕を結びつける部分は…」

――ジャンルを意識していないということですが、SFから受けた影響や世界の文学から受けた影響はどういうものがありますか?

A.世界の文学から受けた影響というと、自分でも正確にはわからないのですが、小説はすごく自由であると。小説を書こうとすると、こういうことしちゃダメだとか、こういうことしないといけないとか、そういう思いにどうしても人間、駆られてしまうというか、小説自体が持つ重力に引っ張られてしまう瞬間というのがあるのですが、世界中には、とんでもない小説がいっぱいあって。だから、何をやっても面白ければ許されるというところは、世界のいろんな小説を読んで学んだことかなと思います。

SFは、SFから学んだというか、僕がSFが好きな理由でもあるのですが、世の中って多くのことがその場の感情とか、勢いとか、コネとか、わかんないですけど、そういったもので決定されることもけっこう多いんです。でもSFって、僕の中では理性、科学的な思考だったり、科学技術であったり、そういったものを最後は信用しているというか、冷静になって、科学的に、論理的に、理性を持って、何が正しいのかを考えたいと思っている人が書いていることが多いと僕は思っています。読んでいて心地よいというか僕もそうあってほしいと思う人間なので、そこがSFと僕を結びつけている部分なのかなと思います。

――小川さんにとって、直木賞はどういう賞だととらえていますか?

また、SF出身の作家が一般文芸の世界で評価されるということについて、とらえ方も変化してきているとも思いますが、小川さん自身はどう考えていますか?

A.直木賞はどういう賞か・・・。

(けっこうジャンル文学には厳しいという意見もありますが?)

いやでも別に、例えば直木賞にSFの受賞作が少ないのって、単純にそれは直木賞の候補を決める文学振興会の読み手だったり、あるいは賞を与える選考委員の方々に、SFの良さ悪さっていう定規を持っているひとがあまりいなかったから候補にならなかったんじゃないかなって僕は思っています。今、選考されている方々とか、あるいはどの作品を候補にするか、僕は日本文学振興会の内部のシステムは詳しく知りませんが、おそらく編集者が決めているので、編集者の方々にも、SFを読んだり、SFの面白さを知ってる人もどんどん増えてきていると思うので、この3年以内とか、5年以内とか、ひょっとしたら次の回とかで、SFというジャンルのど真ん中のSF小説が受賞してもおかしくはないと僕は思っています。

――最後に言いたいことは。

A.朝が苦手なんで、お仕事の依頼をすでにいただいたりしてるんですけど、たいへんありがたいんですけど、朝が早い仕事はなるべくやめていただけると助かります。

千早茜さん『しろがねの葉』

千早茜さんは、北海道出身の43歳。大学卒業後、2008年に「魚神」で小説すばる新人賞を受賞し、デビューしました。その後、「魚神」で泉鏡花文学賞も受賞したほか、2013年に発表した「あとかた」と、翌年に発表した「男ともだち」は、2年連続で直木賞の候補に選ばれていて、今回、3回目の候補で受賞となりました。

受賞作の「しろがねの葉」は、戦国時代末期の石見銀山を舞台とする千早さん初の歴史小説です。当時の鉱山労働者が短命だったことを表す「石見の女は3人夫をめとった」という伝承をもとに、銀の鉱脈を探す山師の男に拾われた少女・ウメが、時代の変化にあらがいながら強く生き抜いていく姿を描いています。生と死が隣り合わせにある世界で、銀の魅力に取りつかれた男たちに傷つけられながらも、銀山と男たちを命をかけて愛した主人公の心情と生きざまが濃密な文体で表現されています。

千早さん「受賞にぼう然と」

――いまのお気持ちは?

A.受賞できると思っていなかったので、ちょっとぼう然としていて、今見ている景色をまだ脳内で処理できていない感じです。

――発表はどこで聞きましたか?

A.版元の新潮社の新潮社クラブという古い古民家で、お茶をいれながら待っていました。こたつで、おやつとかを担当編集者と食べていました。

――作品の最後に「足掻(あが)きましょう、無為に思えても。どこにも逃げられはしないんです」という、印象的なセリフがあります。作家として、1人の人間として、このセリフを実感したことはありますか?

A.私は今回の作品に登場するウメのように過酷な人生を歩んでいるわけではないので、あがくという感じではないですが、自分の人生に重ねるとしたら、別のセリフとして出てくる「眼(まなこ)をひらいておれ」のほうが近いかなと思います。目の前で起きることに目をそむけないでちゃんと見ていこうという気持ちはありますね。大きいことで言えば社会情勢とか。ふだん小さなことも、どうしてこういうこと言うんだろうとか、嫌なことがあったとしても、ただ怒るだけでは済まさずに、この人どうして人を怒らせるのだろうとか、怒りってなんだろうとか。自分の気持ちを分解して決めつけずに、偏見とか捨てて見て行けたらいいなと思って、それは作品のテーマにもなっていると思います。

――選考委員の選評で「血のにおいや土のにおいがしてくるような筆力」ということばがありました。その筆力はどう培われたのですか?

A.選考委員の宮部みゆき先生の選評を聞けていないので聞くのが楽しみですが、そうおっしゃっていただきうれしいです。私は私以外の文章の書き方を知らないので何とも言えませんが、小説は紙に書かれた色もにおいもないただの文字ですけど、そこからにおいとか手触りとかが立ち上ってくるようなものが書ければいいなといつも思っています。

――主人公が辛い目にあうシーンを描くことは大切だと思いますか?

A.辛いことのない人生を生きている人はいないと思うので、必要かと言われると、書かない方が不自然かなと思います。

千早さん「個人の人生に寄り添う作品を」

――今回の直木賞受賞で壁を越えられる感覚はありましたか?

A.今までの作品では主人公の1年間とかが多かったのですが、今回は主人公が生まれてから死ぬまでを書いていくなかで、主人公と寄り添う時間が長かったおかげで、人間ってすごく変化するのだなと感じたんです。主人公のウメは最初、すごく男社会の男性の仕組みに抗いますが、いつかそれを受け入れていく。でもあきらめるのではなく、自分なりの抗い方をしながら最後まで生きていく、そのことを書けたときに、今までの私ならずっと抗い続けている、怒り続ける主人公だったのに、年齢とともに変化していくことが自然と書けたときに、少しだけ、ここまでしか書けないという限界から少しだけ出たような気がしました。でも“ような気がする”なので、もう一度やってみないと抜け出せるのか分からないので、もう一度書いていきたいなって思っています。今の時点で評価は他人の評価であって私自身の評価ではないので、もう一度同じ事ができたときに、できたなと思えるように頑張って書いていきたい。

――今後どのような作品を書きたいですか?

A.今回は初めての歴史小説でしたが歴史小説を書く上でも現代小説と同じように、市井の人間の苦しみとか悲しみとか生きがいとか感情とかを書きたいなと思っています。このような評価をいただけて自信になったので、これからもそういう作品を書いていきたいです。

――最後にひと言お願いします。

A.まずは本当に賞をくださってありがとうございます。私は、個人の人生とか個人の見ている世界に寄り添うようなものを書いていきたいとすごく思っていたし、これからも書いていくので、わりと地味な世界にいきがちで、こういう大きな賞とは縁が無いと思っていました。今回はこのような賞をいただけてありがたいです。私は、すごいネガティブで、いいことがあると悪いことがあるんじゃないかと考えてしまうので、今はすごくそれにおびえています。きょうくらいは本当に何も心配せずに安心して寝ようかなと思っています。ありがとうございます。